「森・里・湖(うみ)に育まれる 漁業と農業が織りなす 琵琶湖システム」について講演しました。

▪️昨日は、守山市で講演をおこないました。40年も続いている「つがやま市民文化教養講座」にお呼びいただきました。ありがとうございした。

▪️昨日は、守山市で講演をおこないました。40年も続いている「つがやま市民文化教養講座」にお呼びいただきました。ありがとうございした。

▪️昨年、東京のお台場のホテルで、国連FAO(国連食糧農業機関)が主催した「世界農業遺産(GIAHS)と農村地域開発に関する国際シンポジウム」が開催されたのですが、そのシンポジウムの開催時に、「つがやま市民文化教養講座」から「世界農業遺産・琵琶湖システムに関して講演をして欲しい」という連絡がメールで届いたのです。驚きました。偶然とはいえ、何か「ご縁」を感じてしまいます。しかも、メールの差出人は、勤務する社会学部の先輩の名誉教授の方からでした。先輩からのお願い、断るわけにはいきません。即、引き受けることにさせていただきました。

▪️昨日は、1時間半ほど、「世界農業遺産・琵琶湖システム」に関してお話をさせていただきました。「琵琶湖システム」、正しくは「森・里・湖(うみ)に育まれる 漁業と農業が織りなす 琵琶湖システム」です。講演の最後には、「森・里」で頑張って活動されている方達の存在があっての「琵琶湖システム」であることを強調させていただきました。個人的な意見ですが、「森・里」で頑張って活動されている方達へのリスペクトがもっとあるべきかなと思っています。

▪️「琵琶湖システム」の中核にある「魚のゆりかご水田」や「エリ漁」、このあたりは「漁業と農業が織りなす」ということになります。気になるのは「森・里・湖(うみ)に育まれる」の方です。「湖」=琵琶湖では魚が育まれるのですから、これはすぐに理解できます。私が気にしているのは、「森・里」が育んでいるという部分です。そこには、森や里のそれぞれの場所では、それぞれの生活や生業のために真摯に森や里を守るために頑張っておられる方達がおられます。私は、森では、これまでの林業の在り方に疑問を持ち、本来あるべき林業を取り戻そうとされている方がおられます。里では、集落の農地を維持しようと集落営農に取り組み、環境こだわり農業に取り組む方達がおられます。そういう方達の取り組みが、結果として「琵琶湖システム」を育むことにつながっていると思います。ですから、そういう方達の存在に、「琵琶湖システム」との関連でもっと光が当たって然るべきかと思ってるのです。

イベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

▪️今日はこのイベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」に参加しました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とNTT西日本滋賀支店さんも共催のイベントです。30名募集でしたが、予測ではもっと少ないのではと心配していました。ところが、嬉しいことに40名を超える方達がご参加くださいました。

▪️今日はこのイベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」に参加しました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とNTT西日本滋賀支店さんも共催のイベントです。30名募集でしたが、予測ではもっと少ないのではと心配していました。ところが、嬉しいことに40名を超える方達がご参加くださいました。

▪️で、どこの耕作放棄地なのかといえば、棚田で有名な大津市の農村・仰木なんです。ただ、私はNPOの理事長というよりも、仰木に隣接する住宅地の地域住民=消費者として参加しました。仰木の耕作放棄地を、農家=生産者の皆さんと私たち隣接地域の住民=消費者が協力して再び農地に復活させ、農家の皆さんからご指導を受けながら自分たちで有機野菜を作って食べてみたい…そういう素朴な気持ちからです。自分たちが食べる量以上に収穫できれば、販売することも可能かなと思っています。そして仲間を増やしていければ、さらにさらに良いなあと思っています。大学教員を退職した後は、自分にとって大切な活動になるかもしれません。

▪️今日のイベントの午前中は、成安造形大学の加藤賢治先生が「仰木の歴史文化と伝説」というタイトルで、仰木で有機農産物の生産を企業として行なっておられる伊藤定紀さん(有機農業認証協会理事)が「なほど!ザ・有機農業~さまざまな視点から「有機農業」を紹介~」というタイトルでご講演くださいました。ありがとうございました。お二人のご講演から、いろんなことを勉強させていただきました。

▪️午前中の成安造形大学の加藤賢治先生の講演で、仰木には、念仏往生の思想とその実践方法をまとめた『往生要集』で知られる恵信僧都源信と親交のあった平安時代の武士源満仲の伝説があることを知りました。詳しくは、成安造形大学近江学研究所のサイトの中に詳しく説明されています。午後からは仰木のフィールドワークでしたが、加藤先生のご講演で説明された場所です。御所の山といいます。ここには源満仲公来仰1000年の際に建立された頌徳碑、2枚目の写真は、元禄年間に満仲公の遺徳が後世に留まるように建立された古碑があります。

▪️午前中の成安造形大学の加藤賢治先生の講演で、仰木には、念仏往生の思想とその実践方法をまとめた『往生要集』で知られる恵信僧都源信と親交のあった平安時代の武士源満仲の伝説があることを知りました。詳しくは、成安造形大学近江学研究所のサイトの中に詳しく説明されています。午後からは仰木のフィールドワークでしたが、加藤先生のご講演で説明された場所です。御所の山といいます。ここには源満仲公来仰1000年の際に建立された頌徳碑、2枚目の写真は、元禄年間に満仲公の遺徳が後世に留まるように建立された古碑があります。

▪️フィールドワークは、この源満仲の古碑や頌徳碑のある御所の山からスタートしました。仰木で有機農産物の生産を行なっておられる伊藤定紀さん(有機農業認証協会理事)が耕作放棄地の状況について説明してくださいました。そして、伊藤さんが経営されている企業で有機農産物を生産している圃場も見学しました。有機農産物の残渣を発酵させた有機肥料できちんと収穫できるようです。フィールドワークの後半は、加藤先生により、法華経を埋納したと伝えられている「経塚」、それから858年に惟喬親王の創祀したと伝えられている「小椋神社」を丁寧にガイドしていただきました。勉強になりました。

▪️最後は、仰木太鼓会館をお借りし、全員でアンケートを記入しました。今日のイベントは京都新聞に取り上げていただいたこともあり、30名で実施予定のところ、40名を超える方達が参加されました。多くの皆さんが強いご関心をお持ちであることがわかりました。これからの展開が楽しみです。今日の参加者の中でおそらく最高齢の方でしょうが、89歳という方がいらっしゃいました。いろんなことに関心をお持ちのようで、若い人たちと一緒に、午後からのフィールドワークも楽しまれていました。素晴らしいですね。

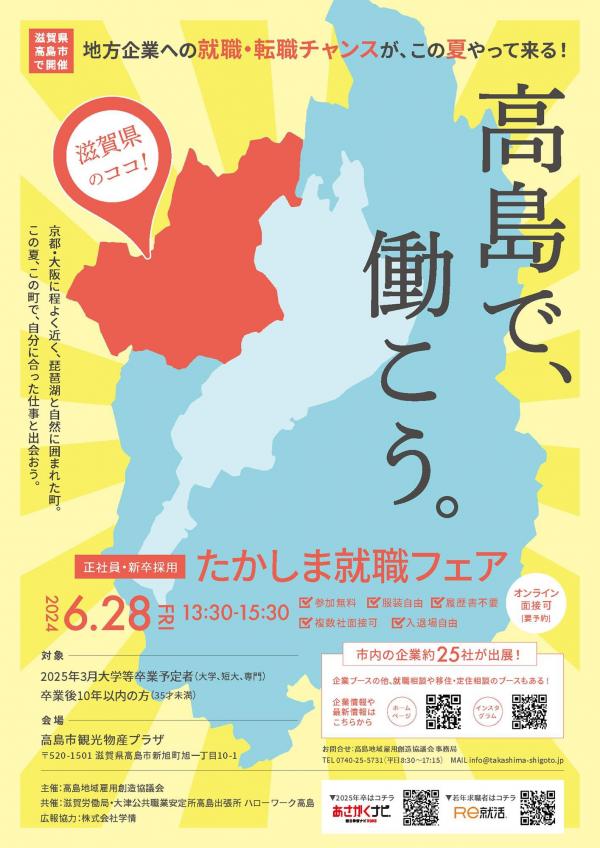

高島で働こう。

▪️暮らしているのは大津市ですが、現在「推し」の滋賀県内の自治体は「高島市」です。その高島市で「たかしま就職フェア」が開催されます。このポスターにもありますが、高島市は「京都・大阪に程よく近く、琵琶湖と自然に囲まれた町」です。私は自然の豊さを非常に感じています。魅力的です。龍谷大学の学生の皆さんで、地方で暮らすことにある関心がある方達、参加されてみてはどうでしょうか。

たかかしま就職フェア

卒業生の皆様、瀬田キャンバスにお越しください。

▪️ 瀬田キャンパスの学部を卒業された皆さん。最近の瀬田キャンパスの様子についてお伝えしますね。よくご存知の場所かと思いますが、何かちょっと違っているでしょう。皆さんが在学されていた時はなかったものがあるでしょう。そう、ウッドデッキができました。「Green Deck」とネーミングされています。このウッドデッキ、滋賀県産の杉材を使っています。高島市朽木の杉です。この事業を担当された事務職員の皆さんの「こだわり」と「想い」が伝わってくるようです。このウッドデッキのことについては、個人ブログに書いていますので、ぜひお読みください。

▪️ 瀬田キャンパスの学部を卒業された皆さん。最近の瀬田キャンパスの様子についてお伝えしますね。よくご存知の場所かと思いますが、何かちょっと違っているでしょう。皆さんが在学されていた時はなかったものがあるでしょう。そう、ウッドデッキができました。「Green Deck」とネーミングされています。このウッドデッキ、滋賀県産の杉材を使っています。高島市朽木の杉です。この事業を担当された事務職員の皆さんの「こだわり」と「想い」が伝わってくるようです。このウッドデッキのことについては、個人ブログに書いていますので、ぜひお読みください。

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その1)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その2)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その3)。」

▪️2号館の中庭にもウッドデッキが作られています。まだ工事中ですが、供用ももうじきかと思います。こういう施設が整備されることで、学生の皆さんは、瀬田キャンパスで快適に過ごすことができます。そうそう、樹心館、卒業生の皆さんの記憶とは少し違ってはいませんか。この建物の本来の色に塗り直しています。ちょっとピンクの部分があるでしょう。その樹心館の前は芝生がはられました。ずいぶん雰囲気が変わってきました。なんと、ここでレジャーシートをひいて、友達とくつろぎながら昼食を摂ることもできます。レジャーシートは、「Green Deck」においてあるコンテナの中に入っていて、それを利用することができるようになっています。卒業生の皆さんも、ぜひ、見学にお越しください。

▪️そうそう、瀬田キャンパスを「植物園」にするプロジェクトもじわじわと進んでいます。先端理工学部と農学部の学生の皆さんが一緒に授業の一環として取り組まれています。そのプロジェクトの一環として、1号館前の噴水の周りにはハスを植えた大きな鉢がたくさん置かれています。私は、その中から、「推し」の鉢を選んでその成長を見守ることにしています。ハスの花がもう少し暑くなったら咲いてくれると思います。

▪️龍谷大学社会学部は、来年度、京都の深草キャンパスに移転します。卒業生の皆さんにとって、「卒業したキャンパス」は今年で最後になります。ぜひ、瀬田キャンパスにお越しください。

「未来ファンドおうみ助成事業」のヒアリング

▪️今年の3月3日は、「公益財団法人 淡海文化振興財団」の2024年度「未来ファンドおうみ助成事業」のプレゼンテーションの日でした。私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」からは、事務局長の藤沢栄一さんが、現在、「琵琶故知新」で進めようとしている地理情報システムを基盤に置いた「デジタルマップ」事業に関してプレゼンテーションを行いました。理事長の私も補足の説明を行い、審査員の皆さんからの質疑に答えました。

▪️この「デジタルマップ」が、広く琵琶湖や地域の環境保全活動に関わる団体や個人(たとえばMLGsの団体)、そして広くまちづくりや地域の活性化につながっている団体や個人(たとえばデジタル地域コミュニティ通貨「びわこ」)が相互につながりコミュニケーションを促進していくための基盤になればと思っています。

▪️ところで、審査の結果なんですが、満額で助成していただけることになりました。今日は、申請書やプレゼンテーションだけではわかりにくい、さらに細かな点や、背景の事情、そしてその後の進捗状況に関して丁寧にヒヤリングをしてくださいました。大変納得していただくと同時に共感もしていただきました。財団としても大いに期待してくださっていることがひしひしと伝わってきました。頑張らなくてはですね。7月1日の「びわ湖の日」に、この「デジタルマップ」が公開される予定になっています。小さく産んで、みんなで育てていきます。7月中に、官民合同のワークショップも行う予定です。

▪️琵琶湖や琵琶湖流域に関わって仕事をしてきました。8年前からは、長年暮らした奈良から滋賀に転居し、滋賀県民になりました。「琵琶故知新」というNPOの活動も行うようになりました。日々、琵琶湖を眺めて、琵琶湖を感じながら生活するようになりました。写真は自宅近くから数日前に撮った琵琶湖です。琵琶湖大橋の向こうに沖島、さらに伊吹山が見えています。

▪️ヒアリングの後は、午後から研究室に篭り、明日、守山市での講演会の準備をしました。ちょっと疲れました。明日は、「世界農業遺産・琵琶湖システム」に関してお話をさせていただきます。

気分転換に庭へ

▪️我が家の駐車スペースの端に、ナナミノキが植えてあります。「なんだか特徴のない木だな…」と思っていたのですが、この季節に写真のようなとても可愛らしい花を咲かせるのです。本当に小さくて直径は5mm程度なんです。このような可愛らしい花のことに気がついたら、ナナミノキに対する評価もだいぶ違ってきました。このナナミノは常緑なのです。春に古い葉が黄色くなり、たくさん落とすのです。あらかじめ剪定をしておくと、それほど大変でもないのかなとは思いますが、これまでは「世話のかかる木だな」と思っていたのです。ところが花のことを知ってからは、「可愛らしい花を咲かせてね」と思右葉になりました。ずいぶん、身勝手な話なんですが。ナナミノキは雌雄異株で、実が成るためには、その両方がなければダメなんだそうです。うちの駐車スペースには2本植えてあるのですが、ひょっとして雌雄なのかな。よくわかりません。

▪️黄色いのはヒペリカム(ビョウヤナギ)。たくさん咲いていんですが、「どうしてこんなにオシベが長いんだろう」と、ふと疑問に思いました。ハチやアブが寄ってくるんですけど、このオシベが邪魔になっているように見えたものですから…。下段左。アカンサスとアジサイです。前にも書きましたが、私の背丈でもアジサイの花を鑑賞することができないぐらい大きくなってしまいました。せっかく咲いているのに。残念です。花が終わったら、強剪定ですかね。お隣のお宅のお庭からはよーく見えると思いますが(^^;;。

▪️下段右は、ピンクがキョウカノコです。漢字で書くと「京鹿子」なのかな。それからアナベル。今年は、8つ花を咲かせてくれました。季節が移ると、少しずつ色を変えていきます。今は淡いグリーンですが、これが白に変化し、秋には茶色になります。それから、アナベルはアジサイの仲間ですが、ちょっと違うところがあります。アジサイは、前の年の枝を少し伸ばして花を咲かせますが(旧枝咲き)、アナベルは新しく伸びた枝に花を咲かせます(新枝咲き)です。そのため、秋には刈り込んでしまいます。

龍大相撲部の活躍

▪️この3月末まで龍谷大学吹奏楽部の部長を務めていたので、もちろん吹奏楽部を一番強く応援しているのですが、それ以外にも気になって応援している課外活動があります。そのひとつが相撲部です。

▪️龍谷大学相撲部は、6月2日(日)に、大阪府堺市・大浜公園相撲場で開催された「第98回西日本学生相撲選手権大会」で、2部団体戦に優勝されました。21年ぶりのことなのだそうです。おめでとうございます。来年は是非とも1部昇格を果たしてほしいです。期待しています。

最寄駅のツバメ

▪️自宅近くのJRの駅で撮りました。ツバメが育っています。ツバメの巣を壊さずに、駅員さんも雛達の巣立ちを応援しているのかな。そう思いたいです。でも、このブログの過去の投稿を読んでみると、「鳥獣保護管理法」という法律が存在して、卵や雛がいる巣を破壊すると、罰せられるのです。もし、よろしければ、以下の【関連投稿】をお読みください。

【関連投稿】「ツバメとの共存」

Pep Up

龍谷大学に勤務しているので、「日本私立学校振興・共済事業 共済事業本部 福祉部保健課 健康管理係」(長い…)からハガキが届きました。「健康情報提供提供サービス『Pep Up』登録のご案内」です。「職場での定期健康診断のデータを、スマホやパソコンでも見ることができますよ」、「普段からご自身の健康に関心を持ってくださいね」という意図のようです。

龍谷大学に勤務しているので、「日本私立学校振興・共済事業 共済事業本部 福祉部保健課 健康管理係」(長い…)からハガキが届きました。「健康情報提供提供サービス『Pep Up』登録のご案内」です。「職場での定期健康診断のデータを、スマホやパソコンでも見ることができますよ」、「普段からご自身の健康に関心を持ってくださいね」という意図のようです。

▪️ポイントを貯める仕組みになっているようで、健康に関する記事を読んだらポイントを差し上げますよとか、ウォーキングのアプリと連動させれば歩行がポイントになりますよとか(やり方がよくわかりませんが…)、そんな感じで自主的に健康管理できるように背中を押してくれるわけです。驚いたのは、健康を維持していると、来年はこれだけ医療費が少なくなります、同年齢に比べてどうだこうだ…ということを示す機能です。このあたりが、本音なのかもしれませんね。もうひとつ。健康年齢というのを、定期健康診断のデータから計算して提示していることも少し驚きました。これって、医療費節減のためのものなんだろうな。

▪️私の健康年齢は「58.3歳。同性・同年齢の中ではこのぐらいの位置ですよ」と教えてくれるのです。まあ、そう言われると嬉しいわけですが、これって病気のおかげだと思うんですよね。食事を摂生して体重10kg落として、結果として諸々の数値が大幅に改善したのですから。「一病息災」とはこういうことを言うのでしょうね。もし、病気にならずに昔の通りだと、健康診断の数値は黄色信号だらけですから、健康年齢も実際よりも高くなっていたと思います。

「滋賀グリーン活動ネットワーク」の「第14回定時会員総会」

▪️今日は、一般社団法人「滋賀グリーン活動ネットワーク」の「第14回定時会員総会」が草津市の「キラリエ草津 市民総合交流センター」で開催されました。総会の後は、総合地球環境学研究所 研究部/京都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究研究科 教授 大山 修一さんの基調講演「サー キュラーエコノミーで 『未来よし』な社会をつくる」、そして4つのグループに分かれて情報交換会が開催されました。

▪️私が参加したグループは、「MLGs」(マザーレイクゴールズ)をテーマに情報交換を行いました。今日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として参加しているのですが、私たちの法人で準備している「デジタルマップ」のお話をさせていただきました。滋賀県で展開されているデジタル通貨「びわこ」と、「MLGs」とをつなぐ試みです。特に、「MLGs」の「Goal 11|びわ湖を楽しみ 愛する人を増やそう」と「Goal 13|つながりあって目標を達成しよう」を大切にする試みだと思います。

▪️今日は、ちょっと紹介させていただいただけですが、それでも何人もの方達が関心を持ってくださいました。企業の経営者、企業にお勤めの方が多い中で、自分たちは浮いてしまわないのかなと少し心配していましたが、交流会ではいろいろお話をさせていただくことができました。ありがとうございました。