ひさしぶりの『流域ガバナンス』

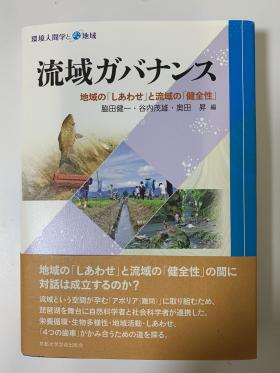

▪️一昨日、社会学部のFD活動の一環として、自分の仕事の話をしました。ということもあり、ひさしぶりに、この『流域ガバナンス』を取り出してみました。大変な思いをして執筆と編集作業に取り組んだので、いろいろ記憶しているはずと思っていましたが、本の帯や目次をながめて、そして少しページをめくって読んでみると、改めて自分が書いた文章ではありますが、なにか新鮮な気持ちになってしまいました。究極の問題意識は、「流域にどうやって公共圏を生み出していくのか」ということになりますし、そのような問題意識はずっと変わっていないのですが、執筆と編集作業に取り組んでいたときの緊張感とともにやや記憶も薄らいでしまっていたのでしょうね。というわけで新鮮だったのかなと思います。

▪️一昨日、社会学部のFD活動の一環として、自分の仕事の話をしました。ということもあり、ひさしぶりに、この『流域ガバナンス』を取り出してみました。大変な思いをして執筆と編集作業に取り組んだので、いろいろ記憶しているはずと思っていましたが、本の帯や目次をながめて、そして少しページをめくって読んでみると、改めて自分が書いた文章ではありますが、なにか新鮮な気持ちになってしまいました。究極の問題意識は、「流域にどうやって公共圏を生み出していくのか」ということになりますし、そのような問題意識はずっと変わっていないのですが、執筆と編集作業に取り組んでいたときの緊張感とともにやや記憶も薄らいでしまっていたのでしょうね。というわけで新鮮だったのかなと思います。

▪️流域のなかで、ちょっと見えてきた他人の課題を、「他人ごと」ではなくてもう少し引き寄せて「自分ごと」として感じられるようになったらいいな。できたら感じられるだけでなくて、お互いにちょっと協力しあえたらいいな。そして、いつか流域全体のことを一緒に考える時がやってきたらいいな。そのためにはどうしたらいいのかな…。まあ、そんなことを考えながら取り組んだプロジェクトの成果です。

▪️ネガティブケイパビリティ(帚木蓬生)とか、エンパシー(プレイディ・みかこ)とか、ポイエーシス(レヴィ=ストロース)とか。いろいろ書きました。これは、対話を継続させていくための作法。公共圏が創出されていくために必要な条件でもあると思います。対話を継続していくことの重要性、若い頃の私は、「状況の定義の多様性」を維持するというふうに論文に書きました。若い時は、この「状況の定義の多様性」を維持することを、環境保全のための方策が次々と生み出されてくるような「社会的可能性」を担保するためと考えていました。だけど、今は少し考え方が違ってきていると思います。

▪️そのことはともかく、この本のタイトルにある「流域ガバナンス」という考え方は、かなりの部分で、世界農業遺産「琵琶湖システム」と重なりあっているのです。こんなことを書くと不思議に思われるかもしれません。少し前の投稿になりますが、「滋賀経済同友会で講演をさせていただきました。」という投稿をしました。世界農業遺産「琵琶湖システム」に関して講演をさせていただいた時の話です。その投稿のなかで、こんなことを書きました。「それぞれの地域で、流域の様々な場所で様々な生業や事業に取り組み、結果として、この琵琶湖システムを支えることに貢献されている方々に光を当てて感謝すること、そういう方達が緩やかにつながって、日々の生業や事業の中で琵琶湖システムことを想ってくださることが大切なのかなと思っています。そのような緩やかなつながりの中から、様々なアイデアが生まれ、そのアイデアを実現させていく取り組みが展開され…ということにも期待したいと思います」。この部分は、まさに流域ガバナンスのことなんです。