びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲(2)

▪️2月15日に開催された「びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲」について投稿しました。その投稿では、当日の様子をお伝えしただけです。投稿の題名にも(1)と書いたように、その続きの(2)を投稿しなくてはと思いつつ、なかなか…でした。ということで、今回(2)です。当日は、野洲市で取り組まれた「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」からの報告と、長浜市で取り組まれた「長浜まちなか地域づくり連合会」の2つの活動報告の後、「ビワマスをシンボルとした川の環境保全とまちづくりを広げるために」というタイトルで意見交換会が開催されました。この投稿では、その意見交換会の時のことを報告したいと思います。

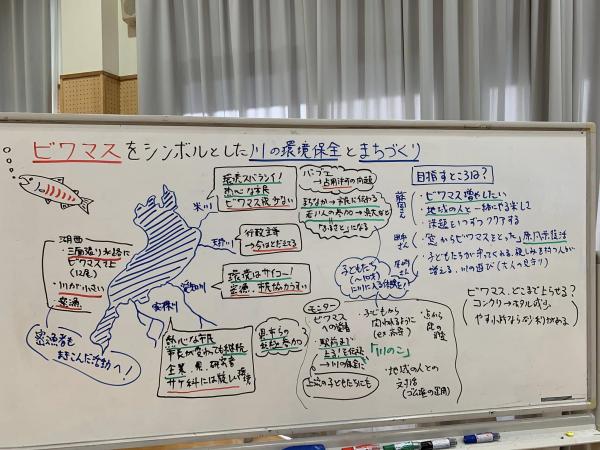

▪️この意見交換会の司会を務められたのが、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの専門研究員で、野洲川での活動の中で頑張って取り組まれてきた佐藤祐一さんです。トップのホワイトボードは、佐藤さんが司会をしながら、コメンテーターやフロアの皆さんの意見を、丁寧に書いていかれました。これがあるから、当日の意見交換の様子を思い出せます。

▪️当日、コメンテーターとして並ばれたのは、次の3人の方達でした。まず、元滋賀県水産試験場の場長をされていた藤岡康弘さん。淡水魚の専門家です。県内の河川でビワマスを俎上させたいという地域住民の皆さんの活動を応援されています。今から四半世紀ほど前には、藤岡さんとは、滋賀県立琵琶湖博物館に学芸職員として勤務していました。一緒な、中国の洞庭湖のある湖南省にも一緒に出張しました。懐かしい思い出です。二人目の方は、長浜まちなか地域づくり連合会・長浜市地域活力プランナーの田中省吾さん。米川を中心としたまちづくりの活動をされています。長浜市の旧市街地を流れる米川を、ビワマスが俎上する川にしたいと、まちづくりの活動の一環として頑張っておられま。三人目は、そのよう市民活動を応援する長浜市役所の職員である尾崎栄治さかです。長浜まちづくりセンター所長をされています。

▪️進行役の佐藤さんは、それぞれの方に、活動で目指すところはどこにあるのかと尋ねられました。藤岡さんは、専門家の立場から端的にビワマスを増やしたいからというのが最初の目標になりますが、それ以外にも、頑張って取り組んでおられる市民の皆さんと一緒に活動すること自体が楽しいと言っておられました。この「楽しい」という感覚、とても大切なことかなと思います。市民が自分たちの活動を「楽しい」というのはよくあるわけですが、専門家が「楽しい」という気持ちを持てるのって素敵なことだなと思うんですよね。ビワマスに対する考え方やスタンスは違っていても、一緒に活動をすること自体を楽しまれているわけです。最後は、ビワマスが俎上し産卵できるような川づくりをしていくために、地域の皆さんと課題をひとつひとつクリアしていくことの大切さについても述べておられました。藤岡さんのように、そして司会の佐藤さんもそうですが、地域の皆さんに気持ちのあり方に寄り添っていく姿勢が素敵だなと思うのです。

▪️二人目は、田中省吾さんです。田中さんの心の中には、原風景としての米川があり、そのような原風景としての米川を復活させることの中に、以前の投稿の中にも書きましたが、「かつて清掃活動に取り組んでおられた片野さんという方が、『ここでな、わしは子どもの時、窓からビワマスを掴んだんや』ということを語っておられた…ということが関係者の間で知られるようになり、その片野さんの記憶が元になり、これから米川にみんなでビワマスを取り戻そうとされてるようになったのだそうです」。そういう意味でビワマスはシンボル的な魚であるわけです。米川では、ビワマスの俎上や琵琶湖へ下る稚魚が確認されています。

▪️三人目は、尾崎さんです。大人たちの見守りの中で、もっと子どもたちが米川で遊ぶようになってほしいと考えておられます。10歳までに川に入って遊ぶ体験が必要だとお考えです。そうすることで、川に対する感性を知らず知らずのうちに養っていき、自分たちが暮らす地域の米川のことが気になる、大切にしたいという気持ちが自然に出てくるような大人に成長してくれたら…ということのようです。米川では、さまざまな団体により多種多様な活動が行われているようですが、市民の中には、下水道が普及する以前の生活排水が流入していた時代の記憶があり、米川に入ろうという気持ちになれない方もおられるようです。しかし、現実には美しい水質の川になっているのです。佐藤さんによれば、コアユも俎上するようです。別の地域であれば、そのコアユを市民が喜んで捕まえて食べるのにな…と不思議がっておられたことが印象に残りました。まあ、だからこそ、大人の見守りの中で、子どもたちが遊ぶ地域文化を取り戻す必要があります。

▪️この意見交換会のテーマは、滋賀県内の「ビワマスをシンボルとした川の環境保全とまちづくり」です。環境保全だけでも、まちづくりだけでもないところが非常に大切かなと思っています。この両方があって、自分が暮らす地域と関わる身近な環境である河川のことを、いろんな側面から心配して、「自分事」として感じることができるわけですから。そして「自分事」として感じるために人びとを引き寄せてくれる存在が、今回の場合はビワマスなのです。ということで、各地の河川の状況を藤岡さんが中心になって整理してくださいました。

▪️野洲市の家棟川では、熱心な市民が中心になって活動しており、市長が交代しても事業が継続されて、行政も応援してくれているようです。そして、そのような活動を県や専門家や地元にある企業も応援や参加をされているとのことでした。佐藤さんや藤岡さんも、そのような専門家ということになります。ただし、藤岡さんによれば、ビワマスは俎上しているものの、河床が粘土のところが多く、ビワマスのようなサケ科の魚には厳しい条件のようです。玉砂利が必要なのです。ということで、この家棟川の活動では、活動の中で砂利を入れてビワマスが好む産卵床を作っているようです。

▪️2番目は愛知川です。下流では、彦根市と東近江市の境界を流れる大きな川です。藤岡さんによれば、その愛知川の支流にたくさんのビワマスが俎上しているというお話でした。しかし、この愛知川では市民の存在が希薄なのと、そのためでしょうか、密猟が多いとのことでした。昔は、地域の食文化として、産卵期に俎上してくるビワマスを獲って「マス飯」等の郷土料理にして食していたわけですが、現在は、そのような行為は密漁として罰せられます。また、愛知川は家棟川とは違い大きな川ですので、人の目が届きにくいのかもしれません。また、家棟川のように市民が俎上するビワマスを目視で確認したり、産卵後、死んだビワマスの中に残った卵の数を確認したりと、調査とパトロールが同時に行われています。これは大きいと思います。

▪️3番目は、米原市の天野川でも、かつてはビワマスを保全する取り組みが行政主導で行われていたようですが、市長が交代することで、その事業が立ち消えになってしまいました。4番目は、この意見交換会にも参加されている米川になります。藤岡さんによれば、サケ科のビワますには最高の環境なのだそうです。しかも、熱心な市民の参加があります。あとは、ビワマスをどう増やしていくかということのようです。

▪️フロアからは、湖西地域の河川についいても報告がありました。お住まいの近くを流れる川は3面コンクリート張りなのにビワマスが俎上している。すぐ近くの川は自然度が豊なのに…。どうしてなんだろう?というご指摘でした。また、密漁との自覚があまりないまま、地域の文化の延長線でビワマスを捕獲する人がおられるようです。ご近所の知り合いだったりすると、「それは密漁ですよ!!」というふうには言いにくいですよね。確かに…。でも、藤岡さんからは、「そのような密猟者も巻き込んだ活動にしていってはどうですか!!」とのご意見がありました。なるほど!!のご意見ですね。「食べる楽しみから、俎上するビワマスを増やしていく楽しみへ」シフトしていってもらえたら、というわけです。食べるのは、地域の漁師さんが琵琶湖で獲ったビワマスを購入してありがたくいただくということになります。

▪️フロアには、家棟川の活動に参加されているモニターさんたちも出席されていました。モニターさんのご意見ですが、プロジェクトに参加することでビワマスに対する愛着が相当強まったようです。参加できたことを、心の底から喜んでおられることがよく理解できました。そして、自分たちが努力してきた結果、ビワマスがJR野洲駅を超えるあたりまで俎上していることが確認できたというのです。そういった市民活動の努力が、結果として、俎上するビワマスの数が増えたり、河口から遠く離れたところまで俎上しているとか、そういう「努力の見える化」が起こるとさらに活動に対する強い動機付けが生まれますよね。そういう良い循環が市民活動の中で生まれてくることは、一般論としても、とても大切なことだと思います。

▪️でも、良いことばかりではありません。困ったことも起きます。家棟川の場合も、最初は、河川管理者(滋賀県)は理解がなかったといいます。もちろん、今では、河川の生物多様性にも配慮するわけですが、基本は治水です。かつて洪水が発生したような地域であれば、魚道のような構造物を置いたら、大雨の時に大変なことになるということを危惧することになります。簡単には認めてくれません。家棟川の場合もそうです。しかし、前の投稿にも書きましたが、ブロジェクトの皆さんが主体性と責任をもってこのプロジェクトに取り組む中で、次第に河川管理者の側にも変化が現れてきたようです。行政組織の中にも、対地域住民に対する「信頼」が少しずつ醸成されていったのでしょう。そして、とうとう、行政の予算の中で、魚道が本設されることになったのです。

▪️家棟川の支流には、ゴムで作られた小さなダム、ゴム引布製起伏堰(ゴムひきぬのせいきふくぜき)が設置されているようです。そのゴム性の小さなダムにビワマスが果敢に挑戦しているようなんですが、飛び越すことができません。ゴムの弾力に跳ね返されています。たまたま、大雨が降って、このダムが萎んだ時にビワマスは俎上したというようなお話でした。なんのために、ゴム性の小さなダムが設置されているのか。夏は農業用水、冬は防火用水のためなのだそうです。ビワマスのことを思うと、この地域の関係者の皆さんと、ある種の利害対立が存在するわけですが、時間をかけて相互の理解(否定ではなくて)深めていくと、先ほどの魚道のようにローカルルールを作り上げることができるかもしませんね。

▪️家棟川の場合は、周りには農地が多いわけですが、長浜市の米川の場合は、川が長浜市の旧市街の中を流れています。その米川で 「バーブ工」といって、川の流れに対して、河岸から上流側に向けて突き出して土嚢等を設置して、流れに運ばれてくる砂を溜めて寄り洲を作るような小さな自然再生を行ったところ、河川行政から厳しく指導(お説教)を受けたというのです。私はよく分かりませんが、家棟川とは事情が違って。かつては水害の被害にも遭われた地域ともお聞きしました。治水に関しては敏感なのかもしれません。しかし、時間をかけて、家棟川のように河川管理者からの信頼を獲得していただきたいなあと思います。この点については、滋賀県庁の河川局の局長さんとも、フォーラムが終了した後、少しお話をすることができました。滋賀県の環境に関わるさまざまな事業で、地域住民(県民)と行政の距離が縮まり、「異質な他者」同士であっても、それぞれが何を大切にしているのかの理解が深まり、「異質な他者」同士の間にある壁が低くなってきているのではないでしょうかね。そのような気がしています。