8月のオープンキャンバス

■このブログを高校生の皆さん、保護者の皆さん、そして進路指導の高校教員の皆さんにご覧いただいているのか私にはよくわかりませんが、少しオープンキャンパスに関してお知らせしておこうと思います。8月に2回、オープンキャンパスが開催されます。まずは、大学のホームページの情報をご覧ください。ホームページにはたくさんの情報や学部紹介の動画がアップされています。ここでは、社会学部の動画を貼り付けておきます。

■私は、8月5日、14時から14時半まで、社会学部が3学科で共同運営している「社会共生実習」に関して高校生の皆さんの前でお話をします。ただ、私のような老人が前で話をしても、高校生をドキドキさせることは難しいかなと思い、私が担当している社会共生実習の「地域エンパワねっと・大津中央」を履修した2人の学生さんたちにプレゼンをしてもらおうと思っています。はじめと終わりに私が5分ずつ話をしますが、途中は、お2人それぞれ10分ずつ学生の皆さんにプレゼンしていただきます。ボランティアではなく、社会学部の「仕事」として取り組んでいただきます。

■プレゼンをしてくださるのは、2021年度に「あつまれ! みんなで作る絵本館」という活動に取り組んYくん、そして2022年度に「中央の記憶 レトロ写真展」という活動に取り組んだKさんです。両方の取り組みとも、このfacebookにアップしているので、「脇田健一」とそれぞれの活動の名称を入れて検索していただくと、その活動の内容が出てくると思います。ブログにも記事を投稿しています。

■ 「あつまれ! みんなで作る絵本館」については、たくさんの記事を投稿していますが、一番コンパクトなのはこれかな。大学のホームページにも記事をアップしていただきました。

■「中央の記憶 レトロ写真展」については、こちらです。

■高校生の皆さんには、「高校の時には『探求』の授業があったけど、大学に入学したら、もっと本格的に、地域社会の『課題発見×課題解決』に向けて取り組むことができるんだ」ということ理解していただければ嬉しいですね。学生の皆さん、すでに準備を初めてくれています。

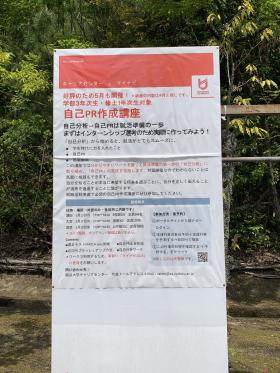

キャリア支援

■私自身はよくわかりませんけど、こういった学生支援は、おそらく他大学も取り組まれているのでしょうね。自分が学生の頃と比較して、格段に「面倒見」が良いなと思います。母校は今、どんな感じなんだろう。

■一人の教員としては「こういう支援策を活用しない手はないよな〜」と思うのですが、どれくらいの学生さん達がこのような支援の取り組みを知っておられるのでしょうか。私がこの立て看板の横を通ってカメラを向けたとき、誰も立ち止まっていませんでした。実際のところ、どれほど利用されているのか、その辺りも私にはよくわかりません。でも、あまり面倒見が良すぎるのも問題かな。情報過多で何を選択すれば良いのかわからなくなりますしね。

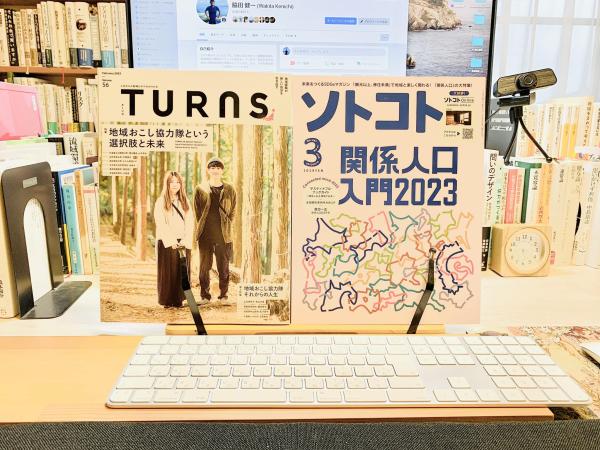

「地方の地域社会に根を張って生きる」

■この2冊の雑誌、連休中に読んでみようと思います。おそらく地方の地域社会に関わって生きたいと考える方達が関心を持って読まれるのかなと思います。NHKでも、「いいいじゅー‼︎」という番組がありますね。これは個人的な意見ですが、若い方達の関心が、もっともっと地方の地域社会に向かっていったら良いのになあと思います。うちの大学の学生の皆さんの中にも、ぼんやりとですが、そのような地方の地域社会に関心を持っている人たちがいるように思います。

■もちろん、地元に帰って就職というパターンもあるでしょうが、そうでなはく、周りからの就活の「同調圧力」には距離を置き、グローバル資本主義の最前線で活躍し経済的な豊かさの獲得を目指す…そのような究極の「勝ち組」イメージにも背を向け、たまたま偶然にご縁でつながった地域に学生時代に通い、そのうちに就職先もそこに見つけて定住に至る。「地方の地域社会に根を張って生きる」、そういう人たちがいてもいいじゃないのと思います。あるいは、就職先は都市部でも、二地点居住で都会の住まいと新たな「地元」との間を往復するというパターンもありかな。そういうライフスタイルを気にしている学生さんたちに寄り添って支えていく仕組みが学内にあったらいいのにな…と妄想しています。あくまで妄想ですけど。でも、すべては妄想からスタートし、その後の試行錯誤で妄想は鍛え直されていくのかなと思います。

龍谷新月会

■昨日は2限の授業を終え、JR大津駅行きのバスにとび乗り、JR大津駅からはJR稲荷駅まで。14時からの深草キャンパスでの会議に間に合うように急ぎました。この4月から副学長に就任された方に、研究部と世界仏教文化研究センターの取り組む事業について説明を行う会議です。13時45分過ぎに深草キャンパスに到着し、急いで持参した弁当を食べ、なんとかギリギリ間に合いました。その後は、1年生の実習でお世話になる現地のNPOの方とzoomでの協議を行いました。

■昨日は2限の授業を終え、JR大津駅行きのバスにとび乗り、JR大津駅からはJR稲荷駅まで。14時からの深草キャンパスでの会議に間に合うように急ぎました。この4月から副学長に就任された方に、研究部と世界仏教文化研究センターの取り組む事業について説明を行う会議です。13時45分過ぎに深草キャンパスに到着し、急いで持参した弁当を食べ、なんとかギリギリ間に合いました。その後は、1年生の実習でお世話になる現地のNPOの方とzoomでの協議を行いました。

■協議の後は、ホテルグランヴィア京都へ。昨晩は、こちらで「龍谷新月会」が開催されました。龍谷大学に勤務する関西学院大学出身者の教育職員(教員)と事務職員の皆さんの集いです。2016年に始まったこの会、もう何回目でしょうか。5回目かな〜⁈忘れてしまいました。途中、コロナでずっと開催できない年が続いたものですから…。前回は、私が通っている大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」と大衆路線でしたが、今回は、新たにお2人の新入会員をお迎えするということもあり?ホテルグランヴィア京都が会場になりました。高級路線ですね。

■これで、会員数は18人(教育職員11人、事務職員7人)になりました。上と下では親子ほど年齢が違うわけですが、大学時代の思い出話やキャンパスの変化等の話題で盛り上がりました。同窓会ならではの楽しさでした。会長はこれまで心理学部の東豊先生におつとめいただいてきましたが、次回から私が引き継ぐことになりました。明文化された規約はありませんが、「教育職員であろうと事務職員であろうと年齢の一番高い方が会長に就任する」、そして「退職後も会員の資格を持つ」ということでやってきました。今回は会長自ら掟を破られたわけですが、長年会長をおつとめくださり、ありがとうございました。

■事務局長は引き続き小野勝士さんです。小野さんよろしくお願いいたします。次回は7月頃のようです。今回はお仕事がご多用で参加できなかった皆様、次回はぜひご参加ください。ところで、東先生が着ておられるKGブルーのパーカー、かっこいいですね。

【関連投稿】

龍谷大学新月会

龍谷大学新月会in 加賀屋京都店

第1回「龍谷大学新月会」

春のウォーキング

■昨日のことです。午前中は、深草キャンパスの研究部へ行きました。人事異動で研究部の事務部長が新しい方に変わったので、世界仏教文化研究センターの運営に関して、意見交換をさせていただきました。その後、深草キャンパスのREC(龍谷大学エクテンションセンター)の職員さんに、魚のゆりかご水田や世界農業遺産に関連する「大人の体験学習」のことで相談を行いました。すると、大学執行部に予算がカットされたとのことで、今年度の「大人の体験学習」の実件は厳しくなりました。辛いな〜。まあ、仕方がないですかね。私自身は、とやかく言える立場にありませんし…。気持ちを切り替えます。でも、何らかの形で実現させようと思っています。臥薪嘗胆です。

■昨日のことです。午前中は、深草キャンパスの研究部へ行きました。人事異動で研究部の事務部長が新しい方に変わったので、世界仏教文化研究センターの運営に関して、意見交換をさせていただきました。その後、深草キャンパスのREC(龍谷大学エクテンションセンター)の職員さんに、魚のゆりかご水田や世界農業遺産に関連する「大人の体験学習」のことで相談を行いました。すると、大学執行部に予算がカットされたとのことで、今年度の「大人の体験学習」の実件は厳しくなりました。辛いな〜。まあ、仕方がないですかね。私自身は、とやかく言える立場にありませんし…。気持ちを切り替えます。でも、何らかの形で実現させようと思っています。臥薪嘗胆です。

■この「大人の体験学習」、どのような企画かといいますと、世界農業遺産や、昨年、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」について学びながら、「琵琶湖システム」の中核にある「魚のゆりかご水田」で、田植えや稲刈りの作業に参加し、水田に琵琶湖の魚が遡上していることを観察します。そして「魚のゆりかご水田」で収穫された米で醸された日本酒に関しても学び、そして「琵琶湖システム」が生み出した様々な美味しい「幸」と共に、日本酒を味わう…そのような企画です。どうでしょうか。「世界農業遺産」の「琵琶湖システム」を、頭と心と胃袋で味わう企画です。

■その後のことです。深草キャンパスから京都駅までは重いリュックを背負ってウォーキングを行いました。最近、スマホにウォーキング/ランニングのためのアプリをインストールしました。そのアプリでは、消費カロリーが188kcal消費でした。でも、思いリュックを背負っていたのでもうちょっと消費しているかな。汗もかきました。とはいえ、ひたすらトレーニング的にウォーキングをしていたわけではありません。歩きながらも、京都の街中の春を探索しました。たとえば、アスファルトの隙間から、野生のスミレが咲いていたりするんですよね。私、スミレが大好きなんです。こういう「春の発見」のたびに(そして信号でストップするたびに)、スマホのアプリを止めるというのは、ちょっと面倒くさかっのたですが…。

■深草キャンバスから京都駅に向かう途中で、鴨川を渡ります。鴨川の岸辺には桜が植えてあります。かなり大きく成長した桜が花を咲かせています。素敵です。写真を拡大してご覧いただくとわかりますが、桜の花の下で、お弁当を召し上がっている方がおられます。いいですね〜。自転車に乗ってこの桜のところまでやってこられているようです。昼休みの昼食を、お花見をしながら楽しんでおられるのでしょうか。素敵ですね。こんな感じでウォーキングをしながら、京都駅に到着しました。そのあとは、JR琵琶湖線で瀬田キャンパスに向かいました。

■JR京都駅から瀬田駅まで電車で移動しながら、「さて、瀬田駅からキャンパスまで歩こうか、それともバスにしようか」と若干思案しましたが、結局、「歩こう!!」と決めました。瀬田駅からキャンパスまでは、ずっと坂道の登りなので(最後は少しだけ降りますが…)、負荷がかかってウォーキングとしては良いですしね。距離は2.95km、163kcal消費しました。深草キャンパスから京都駅までの分も合わせると、6.14km、351kcal、1時間15分ほどのウォーキングでした。

■瀬田駅からは、春を楽しみながらゆっくり歩きました。特に、キャンパスのある瀬田丘陵の春を楽しみました。瀬田キャンパスでは、おそらくミツバツツジだと思いますが、ピンクの花をあちこちに咲かせていました。森林に囲まれたキャンパス、素敵です。でも若い学生さんたちには評判がよくないのです。周りに何もないし、街中から離れているからでしょう。私のようなおじいさんにとっては、四季折々の自然の移り変わりを楽しむことができるので、素敵なキャンパスなんです。ただ、私が勤務する社会学部は、2025年には京都の深草キャンパスに移転します。実は個人的には少し残念な気持ちもあります。まあ、大学の発展のためにはそんなことは言っておられないのですが。

■ところで、このウォーキングのゴールは、吹奏楽部の部員の皆さんが新歓の活動をされているブースでした。頑張って勧誘されていました。ひょっとすると、部員が一時的には200人を超えるかもしれません。

日本の大学の未来

■ネットで「日経ビジネス」の「私立大学の志願者数は4年連続減少へ 増えている大学は?」という記事を読みました。「私大全体の志願者数は4年連続減少」ということは、私立大学に勤務する者としては気になります。記事の中で専門家は「少子化の影響に加えて、年内入試が増えている」ためと分析しています。年内入試とは、総合型選抜と学校推薦型選抜など、一般選抜以外の選抜方法のことです。あと、「大学入学共通テスト利用入試の志願者数は増加」ということも書かれていました。記事の最後では、「国立・私立ともに、総合型選抜などの年内入試を選ぶ受験生は増加傾向にある。難関大学志向は根強くあるものの、志願者数は緩やかに減少傾向を見せている。安全志向の高まりが、2023年入試の傾向と言えるかもしれない」とまとめられていました。

■この記事の中身についてコメントできるような知識も能力は私にはありません。それでも、短期的な視点で受験者が増えた減ったという話よりも、少子化の影響がこれからも続いていくことが確実な中で、日本の大学の未来はどうなっていくのかという点が気になるのです。定年退職まで残り4年なのですが、少なくとも10年程度の時間の幅で、受験生から選ばれる大学であるために何をすべきなのかが気になるのです。将来に向かって大学としての計画を策定することは当然で、どの大学もやっていることではありますが、その計画のもとで、それぞれの部署で具体的にどのような改革や実践を進めていくのか、素朴な表現になりますが、実際に知恵を絞り汗をかくことが大切になってくるのだと思います。口先だけの改革では、対応できません。

■「日経ビジネス」の記事以外に、気になる記事を拝見しました。教育社会学者の舞田俊彦さんが書かれた「受験地獄はもう遠い過去……時代は『大学全入』から『大学淘汰』へ」記事です。この記事を読むと、少子化の大きな流れの中では、少々の小手先の改革では間に合わないような気持ちになります。舞田さんが注目するのは、「不合格率」です。「不合格率」が受験競争の激しさの指標になるからなのですが、この「不合格率」が1990年ビークに「滑り台よりも急な角度で下がり、2000年には20%、2008年には10%を割り、直近の2022年春ではわずか1.7%」になってます。記事に掲載されたグラフの中では、大学不合格者はほとんどいなくなった「大学全入時代」が視覚化されています。もちろん、このようなことは大学の業界に関わる人にとっては常識の範囲の話になります。舞田さんの興味深い指摘は、記事の後半部分になります。

■昨年の出生数77万人でした。想定より10年早く、初の80万人割れとなりました。昨年生まれた子どもたちが18歳になるのが2040年です。私自身は生きていられるかどうかわからない年齢ですが、若い同僚の教員の皆さんは定年が視野に入ってくる頃かと思います(定年が現在と同じであればですが…)。舞田さんは、2040年の大学の進学率を60%と仮定しています。進学率については、もっと高くなるという意見もあろうかと思いますが、舞田さんはあり得ないことだと否定されます。少子化が続く中で、日本の経済的な豊かさはどのようになっていくのか。学費の高い日本の大学で、果たして進学率は伸びていくのか。かなり不透明です。ここでは舞田さんが仮定される大学進学率60%だと、2040年の大学進学者は46万人になります。現在の63万5000人よりも3割近く少なくなります。舞田さんの記事にはもうひとつの仮定があります。「国公立大学と有力私大の入学者数が今と変わらない」という前提です。このような二つの前提のなかで計算してみると、「5人に2人が国公立大ないしは『MARCH』以上の私大に入れる」ということになるようです。MARCHとは、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学のことです。「MARCH」以上ですから、入試の難易度からすると、早稲田大学、慶應大学、上智大学といった私立大学も含まれます。国公立大学とこれらの私立大学で大学進学者の40%になると舞田さんは計算されています。

■舞田さんは、「今後の人口ピラミッドの変化を見越して、社会人のリカレント教育(学び直し)に重点を移すことも必要になる。やせ細る18歳人口を奪い合うことだけに躍起になっている大学は、淘汰されるほかない」と指摘をされています。このリカレント教育に重点を移すということについては、賛否両論あるでしょう。しかし、大学淘汰の時代は目の前にもう来ていることは間違いありません。「5人に2人が国公立大ないしは『MARCH』以上の私大に入れる」時代がやってくると、これらの大学以外はどうなっていくのか。生き残ったとして、どのような教育が必要になってくるのか。入学してくるボリュームゾーンの学生の皆さんの基礎学力はどうなっているのか、どのようなことを大学に求めるようになるのか。いろんなことが気になります。

養蜂家を目指すたなかくん。

■昨晩は、農学部の古本 強さんと、古本さんの指導で修士号を取得した田仲陽くんと呑みました。もちろん、大津駅前のいつものに居酒屋「利やん」です。田仲くんの修士論文は、ミツバチに関するものでした。ミツバチは、巣箱の中を大変清潔に保っているそうで、実験的にカビを巣箱の中に入れても、一晩で巣箱の外に排除してしまうのだそうです。そういうミツバチの行動に関連する研究で修士号を取得されました(間違った理解だったらすみません…)。

■古本さん自身は、植物のゲノムの研究をされているのですが、地域貢献に関連して養蜂にも取り組んでおられます。田仲くんは、古本さんの研究の方ではなくて、地域貢献の養蜂に魅了されたのです。そして、「自分のやりたいことがみつかった!!」と心の底から思うことができたのでした。修士論文だけでなく、この春からは養蜂の企業に就職されます。そしてプロの養蜂家を目指されます。とっても素晴らしいことだと思います。というのも、「自分のやりたいことがみつかった!!」と心の底から思うことって、大変難しいことだからです。もちろん大学を卒業したり、大学院を修了した時に、多くの皆さんは民間企業や行政組織や各種団体で働き始めるわけですが、おそらくその時点で働くことに意欲を持ってはいても、そのこと自体が田仲くんが言うような意味での「自分のやりたいこと」ではないように思うのです。そのような意味で、田仲くんはとっても幸せなのだと思います。いつか養蜂家として自立し活躍してほしいと思います。

■昨年の6月のことですが、瀬田キャンパスで古本さんと田仲くんが「ハチミツのイベント」を開催されている時に、いろいろお話をさせていただきました。その時、田仲くんがお話くださった内容がとってもおもしろかったので、「今度、呑みながら話を聞かせてよ」とお願いしていたのです。昨日は、そのときの約束をやっと果たすことができました。

■昨日は、大学の将来についていろいろ話をしました。私は社会学部、古本さんは農学部、所属する学部は違いますが、お互い、自分たちの思うところを正直に話しました。たなかくんの前で大丈夫かなという内容もあったけれど、良かったと思います。

樹心館と夕焼けの風景が心に沁みました。

■少し前のことになりますが、期限が切れたパスポートの更新を済ませました。来月、韓国のソウルにある建国大学で開催される「『Professional Manpower Training Project for Social Economy in Forestry and Landscape Architecture』 Forum on the Tertiary Social Economy Education Operating System Development in Forestry」に参加する予定です。韓国山林庁と韓国林業振興公社が後援し、建国大学で産学連携を推進する教員の皆さんたちが主催されます。私自身は林業の専門家ではありませんが、地域連携型教育プログラムに長年にわたって関わってきたことから、このフォーラムをリードされている金才賢先生から、今回このフォーラムにご招待いただきました。金先生とは地域づくりの活動をテーマに10年ほど前から交流をしてきました。ちなみに、私がこのフォーラムで依頼されているテーマは「Community-linked education programs at Department of Social Sciences at Ryukoku University」です。私の経験が、韓国の林業関係者の皆さんのお役に立てることになると良いなと思っています。

■パスポートを更新した後は、瀬田キャンパスに移動しました。昼食後は、近々開催される会議の打ち合わせでした。いろいろ難しい問題が積み重なっているのですが、なんとか解決して(緩和して)前に進んでいかなければなりません。会議の打ち合わせが終わった後は、生保の職員さんがやってこられて毎年恒例の契約内容の確認をしました。契約内容の確認だけで良いわけですが、いつもいろいろ世間話もさせてもらっています。息子と同い年の方で、お若い方です。個人的なことも報告してくださいました。昨年、ご結婚されたのだそうです。おめでとうございます。中学・高校時代は吹奏楽部でクラリネットを吹いておられたそうです。ひとつ前にに気の重い話が続きましたが、おめでたいお話を伺って心が軽くなりました。嬉しかったです。そのあとは、評議会です。現在、部長の仕事をしている関係で、評議会にも陪席することになっているのです。後期は、この評議会と留学生別科の講義が重なっていたことから、資料を読むだけだったのですが、授業が終了したことから、きちんと陪席できるようになりました。評議会の後は、教務課に書類を提出して、この日の仕事が終わりました。写真は、その時に撮ったものです。建物は樹心館です。樹心館と夕焼けの風景が心に沁みました。

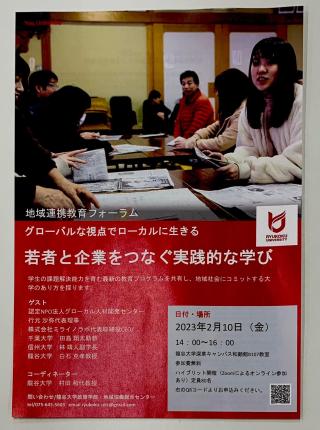

■話は変わりますが、このようなチラシを受け取りました。写真は、政策学部の取り組みです。これは個人的な見解ですが、頑張っておられると思います。今回のフォーラムは、学生の皆さんの、個々のキャリア形成をどのように支援していくのか、ということに関連しているのかなと推察しています。

■話は変わりますが、このようなチラシを受け取りました。写真は、政策学部の取り組みです。これは個人的な見解ですが、頑張っておられると思います。今回のフォーラムは、学生の皆さんの、個々のキャリア形成をどのように支援していくのか、ということに関連しているのかなと推察しています。

■社会学部は、2025年度に大学本部のある深草キャンパスに移転します。学部の学科構成もカリキュラムも大きく変化します。移転後に入学してきた学生の皆さんは、新しいカリキュラムで教育を受けることになります。であれば、新しいカリキュラムの「柱となる考え方」を、もっと深く議論をして情報発信していかねばなりません。学生さんたちを、狭い専門分野に囲い込むような古いカリキュラム(教員が学生時代に受けたようなカリキュラム)から、「学習者本位」を前提に学生の皆さんの「自ら学びたい」という思いを支援するカリキュラムへ。そのようなことを伝えるために、政策学部のような教育フォーラムがうちの学部でも、近い将来、開催する必要が出てくるのではないかと思っています。

■これも個人的な見解ですが、そのためには、FD等の教員間での議論を積み重ね、新・社会学部の「魅力(売り)」はどこにあるのかを、わかりやすい形にして高校関係者・受験生・保護者・社会にアピールする必要があるのではと考えています。アピールのために教育フォーラムを開催することも必要でしょう。学部や大学の中に閉じた形ではなく、この政策学部の「地域連携教育フォーラム」のように、企業目線からの意見にもしっかり耳を傾けることが必要な時代になっていると私も思います。

「2030年の大学入試」という記事

■「2030年の大学入試」というタイトルで、ダイヤモンドオンラインで短期連載をしています。大学関係者にはランキングとかも含めて、この手の記事には反発があったりするのですが、まあ読んでみて損はないかなと思います。煽られることなく(また単純に反応するのでもなく)、自分のいる「現場の課題」と関連づけながら、読んでみるのも悪くはないと思います。

これからの中学受験生が直面する「2030年の大学入試」の見取り図 2030年の大学入試(1)

「学ばない生徒と学べない学生」の危惧に揺れる教育現場 2030年の大学入試(2)

偏差値「無力化」時代の志望大学の選び方とは 2030年の大学入試(3)

構造変化と機能分化が鮮明となる「2030年の大学」2030年の大学入試(4)