川中大輔さんの来室。

▪️夕方、研究室で仕事をしていると来客が。川中大輔さんでした。今年の春から関西学院大学人間福祉学部に異動されましたが、龍大の社会学部に残したゼミの指導に通ってくださっています。今日は、お仲間と新たに出版された『民主的社会をつくるシティズンシップ教育』(ナカニシヤ出版)をご持参くださいました。ありがとうございました。帯には、こう書いてあります。

シティズンシップ教育の見取り図

民主主義のさまざまにな課題が指摘されるなかで、いかにしてその担い手たる市民を育んでいけばいいのか。多様な展開をみせるシティズンシップ教育の「今」。

▪️もうじき、参議院議員選挙ですが、ここ数年、実施された様々な選挙に関連して、いろんな出来事が起きて不安な気持ちになりますが、このような時代にぴったりの書籍なのかもしれません。

▪️川中さんとは、親子に近いほど年齢が違いますが、とても仲良くしていただいています。研究室で小一時間ほど、諸々のことで雑談しました。楽しかったです。今度は、「龍谷大学新月会」でお会いすることになりますかね。この新月会は、龍谷大学に勤務する関西学院大学出身の教職員の親睦会です。川中さんは、大学を移られましたが、今も「新月会」のメンバーです。

淡水会「夏の陣」に参加しました。

▪️昨晩は、石山寺近くにある懐石料理店で、職場の滋賀県人会「淡水会」が開催されました。「淡水会」では、年に2回、夏と冬に会を開催しています。夏の会を「夏の陣」、冬の会を「冬の陣」と呼んでいます。このような呼び方からしても、体育会系というかハードボイルドな県人会のように感じられるでしょうね。実際、昔はそうだったようです。私が入会したのは10年ほど前になりますが、その頃は「伝説」のように聞いていたのとは違って、ずいぶん柔らかな県人会になっていました。最近は、時代の変化もあり、さらに柔らかにソフトな食事会になりました。和やかに親睦を深めています。

▪️昨日、お隣に座られたのは農学部の神戸俊成先生でした。神戸と書いて「ごうど」とお読みするのだそうです。花卉園芸科学をご専門にされています。環境社会学を専門とする私とは研究領域がまったく異なるわけですが、とても楽しくお話しをさせていただきした。私自身が、ガーデニングに関心があることから、いろいろ植物のことを教えていただきました。植物の興味深いお話しをたくさんお聞かせくださいました。神戸先生は、「農学部特別実習(植物園をつくろう)」という農学部と先端理工学部で開講している実習も担当されています。神戸先生は、龍谷大学の前は、植物園に勤務されていたのです。なるほどと思いました。この実習、残念ながら、社会学部の学生は履修できないようでしたが、神戸先生は福祉学の教員や学生と連携しながら、農福連携の事業ができたらいいのにと考えておられたようです。

▪️神戸先生が「淡水会」に入会されたのは昨年になりますが、龍谷大学に赴任されてからはもう7年目とのことでした。もっと早くにお知り合いになれればよかったなと思いました。花のこと、植物のことをいろいろ教えていただけたのに…。学部の壁を超えた事業にも取り組めたかもしれません。私は社会学部の京都移転で、この4月からは京都の深草キャンパス勤務になり、お話しをお聞かせいただくチャンスはなかなか生まれないことになりました。

▪️昨日は、学部の運営に関してもお考えをお聞かせくださいました。18歳人口が急激に減少していくなかで、どの学部も同じですね。学部の中の小さな学科の合理性だけでなく、これからの時代は学部も超えて「キャンパス単位」でダイナミックに教学運営をしていく必要を感じています。昨日は、少しそういう感じのお話しもできました。昨日の「淡水会」、二次会も開催されましたが、私は今日1限から授業があったため、二次会には参加せずに帰宅させていただきました。

政治は、女性たちの気持ちや考えに向き合えているのか。

▪️「「人口を増やすのは不可能…」人口流出が止まらない地方…なぜ若い女性は東京を目指すのか?女性の本音に迫る 新潟」という記事を読みました。たまたまこういう記事を読んだわけで、あくまで本人としては「たまたま」なんですが、普段からこういう記事を気にして読んでいるから、次々に出てくるようになっているのでしょうか。「フィルターバブル」というらしいですね。それともかく(でもないんだけど…)、記事では、新潟大学を卒業して東京圏で就職した若い女性と、新潟県の高校を卒業後、千葉大学に進学し、そのまま東京で就職・結婚、14年間の会社員生活を経て新潟にUターンし起業された女性が登場します。

▪️記事の最後には、前者の若い女性が次のように語っておられます。「「なぜ若い女性は東京を目指すのか?」この問いにSさんは、「もちろん東京は企業の数が多いので、自分のやりたい仕事を求めて東京に出ていくことはあると思う。でもそれだけではなく、就職のタイミングで県外に出ても地元がある。戻る場所がある。その安心感があるからこそ、できる挑戦なのかなとも思う」と柔らかに語った」。「戻る場所がある」。地元は人生のセーフティーネットなんですね。地方の人口減少、そして人口の東京一極集中の問題に対して、政治は、このような女性たちの気持ちや考えに向き合っているでしょうか。

▪️ こういう記事も読みました。「“若者の経済不安”解消せず、子育て支援偏重 政府のズレた「少子化対策」がもたらす“最悪の未来”」です。この記事にある「優先順位を考えると、まず手を付けるべきは「子どもを持ちたいと思える経済的環境・社会的環境」の整備であることは言うまでもありません」という指摘を前提にするのであれば、多くの自治体で取り組まれている「子育て支援策」は、政策的な順位が違うということになります。「子育て支援」があるから、結婚して、子どもを持とうとは思いませんからね。

▪️もうひとつ。「「地方創生」10年かけて「地方衰退」人口減少や東京一極集中招いた理由」。この記事では、こんなことが書かれていました。「女性の活躍を巡る議論で、よく使われる言葉に「地域を(補佐的に)支える存在」「ケアの現場を支える人材」といった表現があります。けれど、今必要なのは、女性を「支える側」としてのみ語るのではなく、地域の未来を動かす主役の一人として見る視点です。」「これまで行政の評価は、「〇〇を何件改善した」「△△の数を増やした」といった「改善の数値化」が中心でした。でも、実際に地域に暮らす人にとって大切なのは、「暮らしが良くなっていく希望が持てる」「安心してこのまちで年を重ねていける」といった実感ではないでしょうか」。最後の「希望が持てる」「年を重ねていける」という部分、非常に大切だと思います。

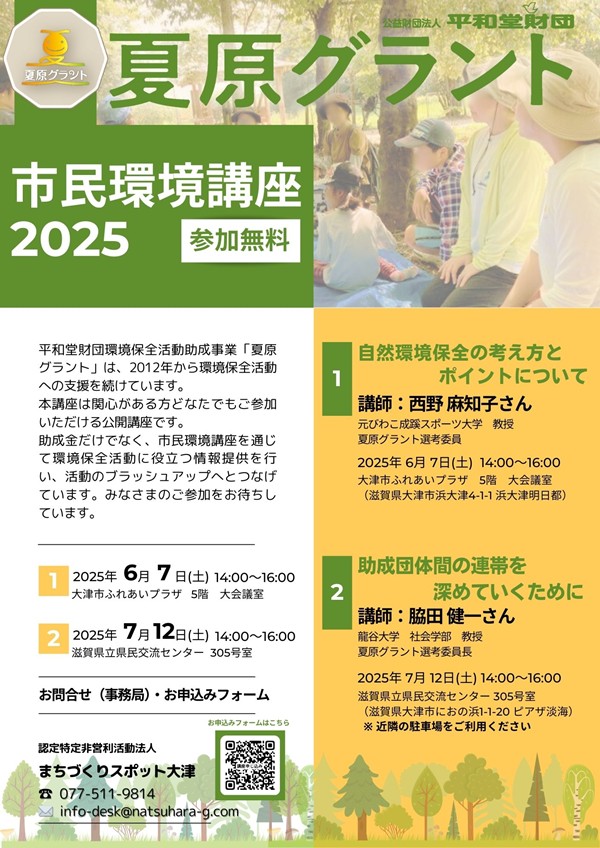

夏原グラント「市民環境講座2025」でのグループワーク

▪️ 公益財団法人平和堂財団の「夏原グラント」。今日、「市民環境講座2025」の第2回目が開催されました。場所は、滋賀県立県民交流センターです。今日は講座の講師を務めました。今回の講座は14時から16時までの2時間でしたが、冒頭の30分は、講師ということもあり私から少しお話をしました。助成を受けることで、団体の運営がしっかりして市民団体として「エンパワーメント」していくということ。それから地域社会から信頼も得られるし、他の団体との連帯、連携、協働も生まれて、「社会関係資本」が蓄積されていくということ。さらには、活動の中から「幸せのモノサシ」が生み出されていくということ。これらのお話は、岩手県北にある「NPO法人地域づくりサポーターズ」の「活動助成事業」に長い期間、審査委員として関わらせていただいた時の経験をもとにしています。

▪️ 公益財団法人平和堂財団の「夏原グラント」。今日、「市民環境講座2025」の第2回目が開催されました。場所は、滋賀県立県民交流センターです。今日は講座の講師を務めました。今回の講座は14時から16時までの2時間でしたが、冒頭の30分は、講師ということもあり私から少しお話をしました。助成を受けることで、団体の運営がしっかりして市民団体として「エンパワーメント」していくということ。それから地域社会から信頼も得られるし、他の団体との連帯、連携、協働も生まれて、「社会関係資本」が蓄積されていくということ。さらには、活動の中から「幸せのモノサシ」が生み出されていくということ。これらのお話は、岩手県北にある「NPO法人地域づくりサポーターズ」の「活動助成事業」に長い期間、審査委員として関わらせていただいた時の経験をもとにしています。

▪️もともとは、地域社会を客観的に調査して研究する…、まあ普通の研究スタイルだったわけですが、龍大以前に勤務していた岩手県立大学総合政策学部に勤務し、社会学以外の分野の研究者と交流できたこと、学外では地域社会の皆さんとたくさん交流をさせていただき、「NPO法人地域づくりサポーターズ」の「活動助成事業」の審査員を務めさせていただいた時の経験は、その後の私の生き方そのものに、大きく影響を与えているように思います。龍谷大学に勤務するようになってからも、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」や社会共生実習にも関わってきました。この「夏原グラント」の選考委員も、そのような過去の経験の延長線上にあるように思います。結果としてなんですが、過去を省みると、それらの経験に導かれるように生きてきたんだなと思います。ちなみに、「夏原グラント」の選考委員も今年度の11年目になります。

▪️そのような個人的なことはともかく、私からお話をさせていただいた後は、財団から助成された団体の皆さんとグループワークに取り組みました。昨日の市民講座では、このグループワークがメインでした。なんのためのグループワークかというと、講座のタイトルの通り、「助成団体間の連帯を深めていくために」です。ほとんどの方達が、お互いに初対面でした。最初は「病院の待合室」のようでした。でもすぐに打ち解けて、ものすごく盛り上がりました。楽しそうでした。お互いに自分たちの活動を熱く語り、共感しながら熱心に耳を傾ける。とても幸せそうでした。その雰囲気に、私も幸せを感じることができました。素敵なことだなと思いました。ちなみに、グループワークの進め方については、先日大学で開催した社会共生実習の体験共有会からヒントをいただきました(土田美世子先生、ありがとうございます)。そこにワールドカフェの方法も少し加えた形で進めました。

▪️こうやってお互いに語り合うことを通して、いろいろアイデアも出てきました。また、すでに夏原グラントで知り合った団体同士で、一緒に活動に取り組んでいるというお話もお聞かせいただきました。素晴らしい。夏原グラントの選考委員長を務めていますが、とても嬉しいことですし、ありがたいことだと思います。財団から助成を受けるだけでなく、そのことを契機に、様々な「ご縁」が生まれ、連帯と協働のネットワークがさらに拡大していくことを願っています。昨日は、私が会場から帰宅した後も、残って語り合っておられた皆さんがいらっしゃったようです。そのことを、夏原グラントの事務局をされている「まちづくりスポット大津」の方から教えていただきました。

夏原グラント「市民環境講座2025」

▪️土曜日に、選考委員長をしている公益財団法人「平和堂財団・夏原グラント」の「市民環境講座2025」の2回目が開催されます。場所は、滋賀県立県民交流センターです。当日は、講座の講師を務めます。私からもお話をしますが、財団から助成された団体の皆さんとグループワークに取り組もうと思っています。こちらがメインです。なんのためのグループワークかというと、講座のタイトルの通りです。

夏期休暇の課題・卒論までのスケジュール・来室

▪️夏期休暇が近づいてきました。ということで、水曜4限の「社会学演習IA」では、夏休みの期間に卒業論文の執筆に資する書籍を2冊選んで、その書評を書いてもらうことになっています。丁寧にノートを取りながら精読して、要約を作成し、その要約をもとに書評を書いてもらいます。書評の書き方を説明した資料も配布してあります。今日は、選んだ2冊の書籍を、ひとりひとり発表してもらいました。すでに、具体的なテーマやフィールドまでだいたい決まっている人もいましたが、多くのみなさんは、まだぼやっとテーマが決まった段階でしょうか。私が指導しているゼミですので、私の研究関心に近いてテーマの人が多いわけですが、J-POPの歌詞分析や、K-POPのファン行動の分析をしたいという人まで様々です。

▪️また、卒論を提出して卒業するまでのスケジュールも確認しました。あくまで目安ですけども。期間は、2025年の4月から2027年の1月まで、各自の卒論に向けての研究と、ゼミでの発表や討論、それから各自の就職活動についても書き込めるようにして、それを表で一覧できるようにしたものです。全員で22名。きちんと「完走」してほしいです。私が卒論を指導する最後の学生になりますしね。

▪️夕方、研究室で仕事をしていると、農学部の 古本 強さんが研究室にやってこられました。古本さんは、農学部の開学準備をする段階、農学系学部設置委員会や農学部設置委員会の頃からお付き合いいただいています。素敵な先生です。ということで、記念撮影。古本さんは少林寺拳法部の部長さんをされています。コロナ禍で部員が激減した時からご自身も少林寺拳法を習い始め、部の再興にご努力されてきました。現在は2段なんですって。すごいですね。今日は、深草の体育館で練習がある日で、私の研究室は体育館に隣接しているものですから、ついでに立ち寄ってくださったのです。それから、それから。古本さんは、学生さんたちと一緒に「養蜂」の活動もされています(本業は、植物の光合成のメカニズムの研究だったと思いますが)。ということで、古本さんとは、大津の街中で、ハチミツを使ったサイエンスカフェのようなイベントを開催する予定です。秋になるかな。楽しみです。

【ハイライト】日本 vs. ウェールズ|リポビタンDチャレンジカップ2025 ラグビー日本代表強化試合(7月5日)

▪️ラグビーファンはさぞや喜ばれていることでしょう。ネットのニュースでは、「ウェールズ撃破はエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ(HC)が前回ジャパンを率いた2013年6月15日(23―8)以来12年ぶりで、通算対戦成績は2勝13敗。ウェールズは23年10月7日のW杯フランス大会ジョージア戦以来、テストマッチ18連敗となった」と報じています。

▪️YouTubeでもハイライトシーンの動画がアップされていました。

近江八幡市教育委員会の点検・評価委員と眼科検診

▪️今日は、近江八幡市教育委員会の「第1回点検・評価委員会」が開催されました。昨年に引き続き、2年目になります。今年度も委員長をお引き受けすることになりました。私は、こういった政策評価の専門家でもなんでもないのですが、頑張って委員の皆様と一緒に良い「仕事」ができればと思っています。第2回目は、7月28日になります。以下は、昨年度の点検・評価報告書です。

▪️点検・評価委員会は午前中に開催されました。いったん帰宅し、夕方から眼科で定期検査を受けました。加齢に伴い黄斑上膜が発生しているらしく、今のところ特に症状は出ていませんが、様子をみようということになり定期的に検査を受けています。気休めかもしれませんが、紫外線を99%カットするというオーバーサングラスもかけています。白内障のことも心配ですしね。同年齢の方達の中には、すでに手術をされている方もおられます。

▪️診察の結果ですが、特に異常はなく、引き続き定期的に検査を受けることになりました。今日の医師は、「次の検査は、半年先でも構いませんよ」とのことでしたが、今まで通り、4ヶ月後にお願いすることにしました。