2016年度社会学部パンフレット

▪︎いろいろ仕事や用事が立て込み、ブログを更新できずにいました。申し訳ありません。このブログは、日記のように、身の回りの出来事を淡々と書いていくことを目標に「継続が命」のブログなのですが、1週間近くも更新が滞ってしまいました。こういうことが続くと、しだいにブログから遠ざかってしまうわけで、気をつけなくてはいけません。

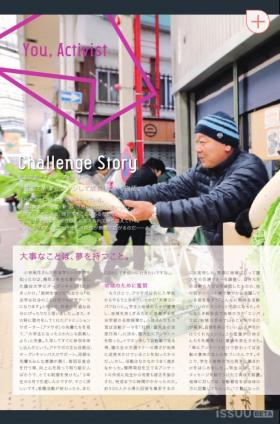

▪︎さて、ひさしぶりの更新ですが、龍谷大学のパンフレットの話題をお届けします。このたび、受験生向けに毎年発行している「大学案内誌2016」が完成しました。パンフレットは各学部ごとにあります。下の2枚は社会学部のパンフレットの一部です。登場している女子学生は、私のゼミの学生で、「北船路米づくり研究会」の学生、小林風花さんです。社会学部の入試パンフレットの「チャレンジ・ストーリー」というコーナーに、登場しています。研究会を指導してくださっている農家の吹野藤代次さんも一緒に写ってくださっています。ありがとうございます。小林さんには、受験生たちの憧れのロールモデルになれるように、さらにいろいろ経験を積み重ねていってほしいと思います。詳しくは、以下をクリックしてご覧ください。

【学部パンフレット2016】

東洋経済社のムック本

▪︎龍谷大学を紹介するムック本が、「東洋経済」から発売されました。龍谷大学では、今年の4月、瀬田キャンパスに新しく「農学部」が開設されました。また、瀬田キャンパスにあった国際文化学部は深草キャンパスに移転し、新たに「国際学部」として開設されることになりました。ということで、このムック本は、龍谷大学の新しい動きである「農学部」と「国際学部」を紹介することがメインになっています。

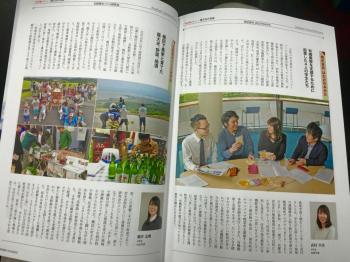

▪︎ただし、後の方になりますが、社会学部の私のゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」も紹介されています。上の右の写真の、左のページがその紹介記事です。研究会の目的は、「農村・生産者」と「都市・消費者」の架け橋となり、消費者の皆さんにも地域の「農」を支える側になっていただこう…というところにあります。おそらくは、農学部だけでなく、地域の「農」を支える活動は、社会学部でもやっていますよ…ということで取材して記事にしていただけたのかなと思います。記事では、今年の春に卒業した鶴井志帆さんが登場しています。もし、お近くに見つけていただけましたら、ぜひ手にとってお読みください。ちなみに、右側は、政策学部を卒業した学生の皆さんの取り組みですね。政策学部の地域実践型教育プログラムでの活動から、有機野菜をベビーフードにする会社を立ち上げた皆さんです。従来の市販ベビーフードにはなかった「旬」の有機野菜をベビーフードとして開発・加工・販売する会社のようです。すごいですね〜。「はたけのみかた」という会社です。下のリンクからご覧いただければと思います。

農学部の校舎から

▪︎先週の金曜日、相談事があり、龍大農学部のD先生を訪問しました。地域連携に関して、D先生のところに、お約束もしないままに突然訪問してしまいました。突然の訪問にもかかわらず、大変、暖かく迎えてくださいました。学部を超えた連携に関して、D先生といろいろお話しをさせていただきました。夢がある話しは、やはり楽しいですね〜。それぞれの学部の持ち味を活かして、「小さいことから確実に」実績を積み重ねていければいいなあと思っています。先生への相談のあとは、農学部の校舎を見学させていただきました。立派な機器が揃った校舎です。やはり、すごいですね〜。校舎の大きな窓からは、龍谷大学瀬田キャンパスに隣接する田上地域を望むことができました。キャンパスは瀬田丘陵にあることもあり、素晴らしい風景を眺めることができました。素敵な校舎です。羨ましい。

▪︎ところで、この窓から見える方向のどこかで、現在、ニホンミツバチの養蜂が行われています。あえて「どこかで」と書きました。農学部のF先生の授業を履修している社会学部の学生も、このニホンミツバチの養蜂の活動に参加しています。どんな蜂蜜が取れるのでしょうね〜。すごく楽しみです。勝手に、自分も食べられると思い込んでいるわけですが…。今回は、D先生のところにお邪魔しましたが、次回はF先生にお邪魔して案内をしていただこうと思います。農学部は、なんだか楽しそうですね〜。

創立記念日

▪︎昨日は、創立記念日でした。龍谷大学の3つのキャンパスでは、それぞれ「創立記念・親鸞聖人降誕会法要」が行なわれました。そのあとは、本部のある深草キャンパスで、名誉教授称号授与式、職員表彰式、そして職員懇親会が開催されました。

▪︎上の方の写真は、深草キャンパスにある「顕真館」です。親鸞聖人が執筆された『顕浄土真実教行証文類』(『教行信証』)から名づけられています。さまざまな勤行・法要・各種宗教行事などが行なわれる「礼拝堂」です。深草キャンバスの「降誕会法要」は、この建物のなかで執り行われました。入り口の向かって右側には、「大学旗」と「仏旗」が掲げられています。「大学旗」の校章は、仏教のシンボルである三宝章と、本願寺の紋所である菊くずしを組合わせたものです。「仏旗」は、仏教を象徴する旗です。

▪︎下の方の写真は、深草キャンパス22号館の地下食堂で開催された職員懇親会です。中央でスピーチをされているのが、赤松徹眞学長です。この職員懇親会には、この4月から法人統合した龍谷大学付属平安高校の教職員の皆さんも参加されましたので、大変賑やかな会になりました。職員の皆さん同士も、部署やキャンパスが違えば、ふだんあまり出会うこともないようで、久しぶりに会ってとても喜んでおられる風景は、なんだか同窓会のようでもありました。私はどうかといえば、担当している研究部の職員の皆さんの日頃のご努力にお礼を申し上げると同時に、部局の壁を越える情報交換をいろいろ行っていました。そういう場としても、機能しているのですね。

淡海会

▪︎20日(水)は、学部教授会、研究家委員会の後、瀬田の唐橋のそばにある料亭「あみ定」で、学部懇親会主催による歓送迎会が開催されました。4月から5名の方たちが社会学部に赴任されました。このうち2名の方が教員です。20代・30代の若手の方たちです。事務職員の方のなかには、新規採用された方が2名おられます。組織が若返ってきた感じを強く持ちました。もちろん、その一方で、寂しいことですが5月末で退職される方もいらっしゃいます。

▪︎ところで、この学部の懇親会ですが、「淡海会」といいます。これで「おあみ会」と読みます。私は龍谷大学社会学部に勤務して12年目になりますが、ずっと「近江会」だと思い込んでいました。たまたま、同僚の教員の方から、「正しくは、淡い海の会で、おうみかい…なんですよ」と教えていただくことができました。辞書の説明は以下の通りです。

大辞林 第三版の解説

おうみ【近江・淡海】〔「あわうみ(淡海)」の転。淡水のうみの意〕

①◇ 旧国名の一。滋賀県に相当。江州(ごうしゆう)。

②淡水湖。特に,琵琶湖。 「新治(にいばり)の鳥羽の-も秋風に白波立ちぬ/万葉集 1757」 〔「近江」の表記は,「近つ淡海」の意で,浜名湖の「遠淡海(とおつおうみ)」に対して用いた〕

瀬田キャンパスに「カフェ」(1)

深草の風景

▪︎京阪深草駅の東側を流れている琵琶湖疏水です。水がゆったりと流れています。そして疏水の川面に青空と周りの風景が映り込み、なかなか素敵な風景です。少し、色調等は調整していますが、新緑の季節らしい風景だなと思いました。ちょうど、日も傾いてきていますし、雰囲気のある写真が撮れました。もちろん、龍谷大学の関係者には「あたりまえ」の風景でもあります。しかし、その「あたりまえ」の風景の向こうに、普段は感じることのないものをみつけて、そこにちょっと感動することができるならば、それは素敵なことだなと思うのです。こういうことが、日々の生活のなかにたくさんあればなあ…とも思います。

▪︎これは、深草キャンバスの東門の掲示板に掲示されているものです。宗教部のお仕事でしょうかね。龍谷大学の「建学の精神」は、「浄土真宗の精神」でもあります。以下は、その説明です。この「建学の精神」と響き合う様々な文献の言葉を、こうやってポスターにして掲示されているのでしょう。できれば、もう少し頻繁に更新していただくと嬉しいな〜と思います。勉強になります。

龍谷大学の「建学の精神」は「浄土真宗の精神」です。

浄土真宗の精神とは、生きとし生けるもの全てを、迷いから悟りへ転換させたいという阿弥陀仏の誓願に他なりません。

迷いとは、自己中心的な見方によって、真実を知らずに自ら苦しみをつくり出しているあり方です。悟りとは自己中心性を離れ、ありのままのすがたをありのままに見ることのできる真実の安らぎのあり方です。

阿弥陀仏の願いに照らされ、自らの自己中心性が顕わにされることにおいて、初めて自己の思想・観点・価値観等を絶対視する硬直した視点から解放され、広く柔らかな視野を獲得することができるのです。

臨床宗教師研修

▪︎少し前の朝、瀬田キャンパスを歩いていて気がつきました。やはり、新しい龍大ブランドカラーの立て看板は目立ちますね。青空のキャンバスで、赤い立て看板。目立ちます。立て看板は、「2015年度 臨床宗教師研修」の特別の講義の案内でした。

▪︎少し前の朝、瀬田キャンパスを歩いていて気がつきました。やはり、新しい龍大ブランドカラーの立て看板は目立ちますね。青空のキャンバスで、赤い立て看板。目立ちます。立て看板は、「2015年度 臨床宗教師研修」の特別の講義の案内でした。

▪︎臨床宗教師とは、「終末期にある人に宗教の立場から心理面での寄り添いを行う宗教者」のことです。宮城県の名取市で、自宅で終末を迎えられる緩和ケアを実践していた、医師の岡部健先生が、寺院以外の場所で終末期患者に寄り添う宗教者の存在が必要とお考えになり、2012年に東北大学において養成講座が創設されました。龍谷大学でも、臨床宗教師の要請が、実践真宗学研究科においておなわれているようです。このブログでも、一度、この臨床宗教師を取材したテレビ番組のことを紹介しました。「臨床宗教師」というエントリーです。また、岡部先生のことについては、「NHKスペシャル「終(つい)の住処(すみか)はどこに 老人漂流社会」というエントリーに書きました。両方ともご覧いただければと思います。

▪︎写真の立て看板には、以下の2つの学術講演の案内が出ていました。両方とも、ぜひとも参加したいところなのですが、授業や仕事で参加できそうにありません。講演録だけでも拝読できたらなあと思っています。

特別講義「死別の悲しみに向き合う-グリーフケアとは?」

開催日時

2015年5月25日(月)

10:45-12:15

開催場所

龍谷大学大宮学舎

清風館 B103教室

講師

坂口幸弘(関西学院大学人間福祉学部人間科学科教授)

特別講義「ホスピス・緩和ケア―ビハーラ病棟から」

開催日時

2015年5月27日(水)

13:15-14:45

開催場所

龍谷大学大宮学舎

清風館B102教室

講師

大嶋健三郎(緩和ケア医・あそかビハーラ病院長 主著井村裕夫編『医と人間』岩波新書2015)

昨日の深草キャンパス

▪︎昨日は、午前中、瀬田キャンパスで「社会調査実習」と「社会学演習ⅠA」を終えて、すぐに深草キャンパスに移動しました。教員部長、事務部長・次長・課長全員を集めて、「『第2期中期計画』事業推進にかかる全学説明会」が開催されました。2018年以降、急激に18歳人口が減少していくなかで、日本の大学経営は大変難しい局面に入ると言われています。国に文教政策、大学教育の質保証、大学をめぐる社会情勢はどんどん変化しています。そのような今後の社会状況にに対応しつつ、龍谷大学の経営を効果的に進めていくため、龍谷大学の第5次長期計画・第2期計画アクションプランの具体的な事業展開とその推進に関して、具体的な提案と説明が行われたのです。大変な状況だからこそ、それをチャンスにしていこう…ということです。

▪︎どこの大学も、このような取り組みをしていると思いますが、私たちの大学でも、事業の進捗を具体的な指標を設定して評価していくことになります。以前、岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。行政学・政治学系の講座には、政策評価を専門とする方がおられました。もう15年以上も前のことになりますが、「これからはね、大学も評価の時代になりますよ」と私に言われました。実際、その通りになってきています。今回は、事業推進に関する評価、事業内容の到達目標設定に関する評価や、事業全体の達成度に関する評価等を設けて、事業に取り組んでいくことになります。自分が担当している部署は研究部ですが、関係者の皆さんと力をあわせて頑張らねば…なのです。また、これからは部局を超えた連携の強化も必要になってきます。他の部局の方達とも、少し相談を始めています。

▪︎さて、全学説明会のあとは、研究部の会議、そのあとは個人的な仕事をしていました。しかし、前日、よく眠られなかったこともあり、睡眠不足が辛く、明るいうちに帰宅させてもらうことにしました。写真は、帰宅のさいに撮った、新しくできた深草キャンパスの図書館です。新校舎である「和顔館」も含めて、こういうガラス張りのデザインになっています。このような建物に対する感想は様々でしょうが、若い方たちには快適な空間なのではないかと思います。勉強に励んでもらいたいです。

▪︎さて、全学説明会のあとは、研究部の会議、そのあとは個人的な仕事をしていました。しかし、前日、よく眠られなかったこともあり、睡眠不足が辛く、明るいうちに帰宅させてもらうことにしました。写真は、帰宅のさいに撮った、新しくできた深草キャンパスの図書館です。新校舎である「和顔館」も含めて、こういうガラス張りのデザインになっています。このような建物に対する感想は様々でしょうが、若い方たちには快適な空間なのではないかと思います。勉強に励んでもらいたいです。

▪︎ところで、校舎の壁をみると、こんな小さな手作りホスターがあちこちに貼ってありました。5月17日、大阪都構想の是非をめぐり、大阪市民による住民投票が実施されますが、その住民投票に行こうと呼びかけるポスターです。右隅の方には、このポスターを作成した人の意見か、それとも単なる落書きなのか、私にはよくわかりませんが、「私は都構想に反対します」と小さく手書きで書かれていました。はたして学生さんによるポスターなのかどうかもわかりませんが、そのときは、「今時の学生でもこういう政治的なことに関心を持つ人がいるのだな…」と思いました。はたして、17日、どういう結果が出るでしょうか。大阪の人間ではありませんが、気になります。

ブランド動画「Unlimited Imginaton」が完成

▪︎龍谷大学のホームページにアップされた動画です。ぜひ、ご覧ください!! トップに貼り付けた動画は、ダイジェスト版です。

2015年5月8日

各学部(10学部)から選出された教員が、自身の教育・研究内容等を分りやすくTED形式でプレゼンテーションし、本学での学びが社会や未来の自分にどのように繋がっていくのかを想像してもらう取り組み「Unlimited Imagination」の動画がこの度完成しました。

本取り組みは、3月末のオープンキャンパス、また深草キャンパス新棟の和顔館のオープニングイベントとして実施された取り組みとなります。

教員のプレゼンテーション内容はもちろん、ゼミ学生等がスピーカーの教員紹介をおこなう様子も見どころ満載です。

完成した動画は10学部の動画に加え、ダイジェスト編、メイキング編の合計12本です。是非ご覧ください。

▪︎初めのほうで、経営学部の藤岡章子先生が語っておられること、私がゼミで指導している「北船路米づくり研究会」と同じだ…と思いました。政策学部の深尾昌峰先生が語る「社会はきっと変えることができる」「難しいけど、社会はきっと変えることができる」といのもそうです。かなり準備と練習をして本番を迎えられているようですが、どの教員の皆さん、そしてそれぞれの教員を紹介する学生の皆さんも素晴らしいですね。

▪︎以下のページでは、すべての学部のプレゼンテーションを動画で視ることができます。

ブランド動画「Unlimited Imginaton」が完成