西村豊さんのこと、龍谷大学餃子研究会のこと。

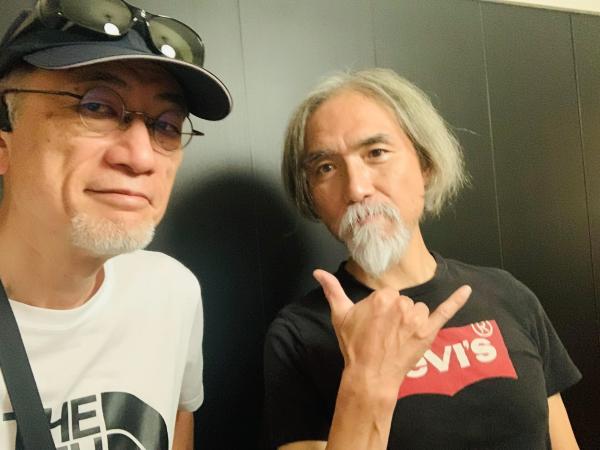

▪️体調を崩され、龍谷大学を休職され、自宅で療養されている友人の西村豊さんに、昨日、会いにいってきました。今年の春、研究室に来られた時はずいぶん細くなっておられましたが、今日は、以前ほどではないものの、太さが戻ってきておられました。筋肉がまた復活しつつあるということですね。普段は、SNSつながりなので、実際にお会いして安心しました。

▪️西村さんとは、龍大の事務職員の皆さんと一緒に「龍谷大学餃子研究会」を立ち上げました。私が会長で、西村さんが副会長です。西村さんとのつながりは、西村さんが龍大の研究事務部長で、私が社会学部の研究主任だった時からになります。その時、西村さんには、仕事上の困りごとの相談に乗っていただきました。そのようなつながりがあった上で、ひょんなことからお互いに餃子が大好きということがわかり、研究会を作ることになったのです。西村さんは大変研究熱心で、私が「西村リスト」と呼んでいる京都を中心とした餃子店のリストを整備されています。研究会では、その「西村リスト」から選ばれた餃子店で真面目に餃子を味わい(もちろん呑みながら)、餃子について語り合い、その勢いで「龍大がこんな大学になったらいいね〜」と放談してきました。

▪️楽しい研究会だったのですが、「西村リスト」の西村さんが体調を崩されてからは、研究会の活動が中断していました。しかし、体調を徐々に復活させておられるようで、いよいよ研究会復活の時期が近づいてきたように思っています。今日、西村さんとお話をしていて驚いたことは、あれだけお好きだったお酒をやめられたということでした。驚いたというか、私は安心しました。今日、西村さんからは退職後の夢を聞かせていただきました。若い頃にやっていたことの続きをやり遂げたい。素敵ですね。そのためには、体力と健康を維持しなければなりません。これからも、西村さんを応援していきます。夢を実現していただきたいです。

この投稿、西村さんに「写真、SNSにアップしてもよいですか」とお尋ねして確認をとっています。安心してください、確認していますよ(「とにかく明るい安村」風)。

大津ジャズフェスティバルのTさんのこと

▪️知り合いのTさんがお亡くなりになったということを、facebookへの皆さんの投稿を拝見して知りました。Tさんのご冥福をお祈りいたします。

▪️知り合いのTさんがお亡くなりになったということを、facebookへの皆さんの投稿を拝見して知りました。Tさんのご冥福をお祈りいたします。

▪️Tさんとの出会いは、大津の街を盛り上げようと始めた「大津ジャズフェスティバル」でした。初期の頃、私はこのジャズフェスの実行委員をTさんと一緒にしていました。Tさんは、このジャスフェスが始まるちょっと前からサックスの演奏にも取り組んでおられたように記憶しています。私自身はジャズもたまに聴きますが、メインはクラシックなので、演奏をご一緒させていただくことはありませんでしたが、ジャズフェスの実行委員では大変お世話になりました。

▪️写真は、2013年の第5回の時のものです。ジャズフェスの最後に実行委員が集まったときの集合写真です。この時は、ジャスフェスの雰囲気を写真に記録するボランティアとして参加させていただきました。最前列、黄緑のウインドブレーカーを着ておられるのがTさんだと思います。この日はあいにくの雨で、運営が大変だったと思います。じつは、Tさんと私は兵庫県立兵庫高等学校の同窓生です。手島さんは、私よりもかなり先輩ではありますが、こうやって滋賀や大津で、神戸の高校の同窓生にお会いできるとは思ってもみませんでした。

「敬老の日」のプレゼント

▪️宅配便が届きました。奈良に暮らしている娘からです。今ごろどうしたんだろうと思いましたが、中身は美味しそうな魚の味噌漬けでした。好物です。それも普通の西京漬とは違って、だし醤油と酒粕味噌床を使用してあり、「吟醤漬」というのだそうです。いいですね〜。でも、なんで送ってくれたのかなと思っていたら、明日は「敬老の日」ということで送ってくれた、いやいや贈ってくれたようです。ありがとう。はい、おじいさんです。

▪️宅配便が届きました。奈良に暮らしている娘からです。今ごろどうしたんだろうと思いましたが、中身は美味しそうな魚の味噌漬けでした。好物です。それも普通の西京漬とは違って、だし醤油と酒粕味噌床を使用してあり、「吟醤漬」というのだそうです。いいですね〜。でも、なんで送ってくれたのかなと思っていたら、明日は「敬老の日」ということで送ってくれた、いやいや贈ってくれたようです。ありがとう。はい、おじいさんです。

▪️今日の夕食で早速いただきました。美味しかったなー。普段、近所のスーパーで購入する味噌漬けとはかなり違っていました。そもそも、原料の魚の鮮度というか、脂のノリがまったく違っているのでしょうね。残りは3切れです。賞味期限は20日までなので、急いで楽しむことにします。早い方が良いですね。

訃報

▪️勤務している龍谷大学の名誉教授のN先生。現役の教員時代は、親しくお話しをさせていただきました。今は休眠中ですが、職場に設立した「兵庫県人会」にもご参加いただいていました。写真を撮るのがお好きだったように記憶しています。facebookにも投稿されていたのですが、ひさしく投稿をお見かけしなくなっていました。今日、そのN先生が亡くなられたという訃報が届きました。先月亡くなられたのだそうです。まだ、71歳ですよ。早すぎますよ。

▪️とはいえ、同じ年齢の人びと、男性の場合ですが、75歳までに1/3がなくなるのだそうです。そして平均寿命までに1/2の方が亡くなるのだとか。私の同級生、高校時代の同級生ですが、先日も訃報を伝え聞きました。びっくりしました。少しずつ同級生は減っています。これが現実なのだと思います。私も、自分が知らないだけで、いつ人生を終えるのかわかりません。そのことを前提に、しっかり生きていくことが大切なのだろうなと思います。月1回、糖尿病のチェックをするために、血液検査をしています。一病息災と言いますが、自分の体調の変化に敏感であろうと思います。

古文書

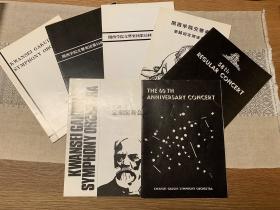

▪️今から40数年前、学生時代の頃、学生オーケストラに所属していました。関西学院交響楽団です。楽器はバイオリンでした。その頃の同級生と今でも仲よく交流しています。普段はグループLINEですけど、年に3回ほど食事会(飲み会)をしています。昨日は、その同級生とのグループLINEに、写真のような懐かしい「古文書」を投稿しました。左は、私が現役部員として演奏した定期演奏会のパンフレットです。第53回から第60回まで。年に2回定期演奏会を開催しているので、全部で8回ステージで演奏したことになるわけですが、どういうわけかひとつだけ足りません。

▪️右の新聞記事、色が茶色になっていますね。1回生の時に、ソビエト連邦で演奏旅行を行ったのですが、その前に新聞社から取材を受けた時の記事です。写真は、「やらせ」です。こういう楽器同士で練習はしませんのでね。それともかく、ソビエトに旅行した経験は貴重ですね。いまや消滅していますから。新潟から飛行機で、まずはハバロフスク、そしてモスクワ。レニングラードにはモスクワから列車だったと思います。ラトビアのリガにも行きました。懐かしいですね。

▪️これらの「古文書」以外にも、ガリ版で擦った「演奏旅行」の際の手引きとか、「定期演奏会」の裏方のマニュアルだとか、諸々、いっぱい、我が家の押し入れから出てきました。パンフレットの文章にしろ、マニュアルの文章にしろ、今読んでも面白いけど、幼いというか、お子ちゃまです…(^^;;。とろこで、後輩の皆んさん、現役の学生の皆さんの定期演奏会、最新は145回なんだそうです。私たちの最後の定期演奏会が第60回ですから、なんというか、自分たちは老人になってしまったんだなあと…数字を通して実感することになりました。

秋山東一さん

▪️今朝のことになりますが、昨日、建築家の秋山東一さんが亡くなられたことを知りました。82歳。驚きました。数日前までfacebookにも投稿されていましたし、住宅設計の「秋山設計道場」を全国各地で開催されておられたのに。ご冥福をお祈りいます。合掌。

▪️秋山さんと知り合ったのは、今から20年近く前のことになるのではないかと思います。まだ、SNSなどが登場する前の時代のことになります。当時は、ブログが盛んでした。当時の私は、秋山さんがブログを通して交流されていた方達のうちのおひとり、写真家の村田賢比古のブログに夢中でした。ブログに掲載された、東京の下町界隈を撮った写真に夢中になっていたのです。そして、熱烈なファンとなり、日々の村田さんの投稿に、かなり長いコメントを書き込んでいました。文字の色がグレーだったので、私のコメントは「グレーの壁」と呼ばれていました。そのようなことから、村田さんがブログを通して交流されていた秋山東一さんともつながることができました。東京での「まち歩き」についても何度もご一緒させていただきました。

▪️こういうブログを通して交流していたのは、2011年の東日本大震災の前までだと思います。その後は、ブログは人気がなくなり、facebook等のSNSに世の中の関心は移っていきました。また、秋山さんたちとの交流も、ブログを通してではなく、SNSの方にシフトしていきました。でも、ブログで交流させていただいていた頃が、とても懐かしいです。良い時代だったと今でも思っています。

▪️写真は、2019年の秋に撮ったものです。大阪に来られて趣味の鉄道模型のイベントを開催されたときのものです。私も、まだ糖尿病を発症する以前ということもあり、今よりも10kg太っています。顔の感じが違っています。また、当時は髪の毛を伸ばしていましたし、髪もまだ今のように薄くはなっていませんでした。一方、秋山さんのイメージですが、知り合いのなった頃から、私の中では変わっていません。

▪️以下は、この秋山さんに関連した投稿です。

aki’s Märklin & MECCANO

ひさしぶりに、秋山東一さんにお会いしました!!

建築家・秋山東一さんのこと

三浦しをんさんの『舟を編む』

▪️三浦しをんさんの『舟を編む』、知ってはいましたが、手にとって読んだことがありませんでした。今日は、大学でいつもよりも少し遅くまで仕事をして帰宅し、夕食を摂った後、NHKでこの「舟を編む」のドラマが放映されていることを知りました。途中から視て、いいな〜と思いました。原作を読んでみたくなりました。まあ、物理的な時間と心の余裕が生まれてからですけど。

▪️常に生きて変化していく「言葉」と、それを記述する「辞書」との関係。それは、社会と言葉の関係でもありますね。面白いと思います。社会学者は、辞書ってどう捉えているのかな。私の指導教授だった領家穰先生は、よく辞書のことを話していました。広辞苑の言葉の変遷について。そういうことに地味に取り組む人が現れるのを期待されていたのかもしれません。まあ、なかなか学会誌に掲載される論文にはなりそうにない気がしますが。そんなことはどうでも良いと、辞書の研究に没頭される人の登場を領家先生は期待されていたのでしょうね。今から40年前後前のことです。でも、当時の私はわかっていませんでしたね。ちなみに、当時、私はそういう人では全くありませんでした。そういえば、領家先生は、『するとなるの言語学』(池上嘉彦)とか『翻訳語成立事情』(柳父章)についていろいろお話しくださいました。学部生の授業でも話しておられました。でも、受講していた学生にはよく伝わっていなかっただろうなと思います。

「団地ブーム」に関するオンライン記事

▪️私の記憶は団地での暮らしから始まります。日本住宅公団の団地です。3歳から5歳までは、神戸市の御影の六甲山の麓にある5階建の団地でした。その次は、5歳の時は山口県下関市にある2階建てのテラスハウスと呼ばれる団地でした。そして6歳から10歳までは福岡県北九州市小倉にある5階建ての団地でした。あわせて8年程にしか過ぎないのですが、67歳のおじいさんの人生にとって、とても大切な記憶になっています。ということで、リンク先は、読売新聞の「団地ブーム」に関するオンライン記事です。たまたまこの記事が目に留まりました。

▪️記事にもあるように、小泉今日子さんと小林聡美さんが出演されたNHKの『団地のふたり』、話題になりましたよね。記事では、団地が登場する作品を紹介しながら、団地の歴史を辿っています。小津安二郎監督による映画『秋刀魚の味』(1962年)。森田芳光監督による映画『家族ゲーム』(1983年)は松田優作さんが主演されていました。TBSのドラマ『天までとどけ』(1991~1999年)。岡江久美子さんが出演されていたそうです。そうです、というのは私の記憶にはないからです。ドラマを視ていないのだと思います。ジブリのアニメ「耳をすませば」のモデルは、多摩ニュータウンの愛宕団地がモデルとのこと。ファンの皆さんが「聖地巡礼」で訪れるのだそうです。その気持ち、わかります。2016年公開の映画『海よりもまだ深く』は、是枝裕和監督の作品です。阿部寛さんが主演のようですが、この映画を私は拝見していません。これも舞台は団地なのだそうです。それぞれの時代の舞台として団地が登場しています。おそらくですが、作品ごとに、団地の位置付け方も異なっているのかなと推測しています。そういう眼で作品を考えたことがないのですが。

▪️記事の最後には、次のような指摘が。「昭和の生活の縮図ともいえる『団地』。その団地が形成するコミュニティは、いまや珍しい濃密な人間関係の残っている貴重な場所でもあります。これほどまでに団地に惹かれてしまうのは、現代を生きる我々が、心のどこかでそれを求めているからなのかもしれません」。昔は、煩わしい人間関係とは距離を置き、鉄の扉の向こうにはプライベートな生活空間がしっかり確保されている…。団地は、そのように捉えられていたのではないかと思います。それ以前の住宅事情は、相当ひどいものだったのです。

▪️個人的な記憶を振り返ってのことですが。団地には、豊なコモンスペースが広がっていました。子どもたちの遊び場でした。団地の真ん中にあるグランドでは、団地の運動会、夏祭り、盆踊り、ラジオ体操、そうそう映写会もおこわれました。大きな白いスクリーンに映写機で投影するのです。フィルム映画ですね。団地の集会所では、習字教室、絵の教室、そろばん教室、バレエ教室が開かれていました。プライベートな空間が確保されつつも、そういう友達や他の家族と「交流する場」がたくさんありました。親世代(昭和一桁生まれ)は、自分たちが育ったコミュニティの地域文化を、団地という空間の中で再現していたのかもしれません。もっとも当時はコミュニティという言葉は使われていませんでしたが。

▪️ところが、時代が現代に近づくに従い、地域から「交流する場」は消えていきました。都心に建設されるタワーマンションなどは、人のことを気にせず、自由に自分らしい暮らしを送ることができます。でも、そのような社会の状況に「しんどさ」や「さびしさ」を感じる方も増えてきているのでしょうか。記事には、「濃密な人間関係」とあります。たしかに、ドラマの中で描かれるのは「濃密な人間関係」なのかもしれませんが、私などからすると「適度な人間関係」、言い換えれば、プライベートな空間がしっかりありながらも、知り合いのことをちょっと気遣う、お互いちょっとだけおせっかいな関係なのではないかと思います。そうそう、広くない団地に上手に暮らすためには、生活の中に溢れるモノを断捨離しないといけませんね。これ、大事なポイントだ。

【追記1】▪️「団地ブーム」の記事を読んでいるとだけではよくわかりませんが、現実には、多くの団地では入居されている方達の高齢化が進んでいるように思います。気になるのは、一人暮らしの高齢者、独居老人のケアという課題です。以下は、以前の投稿です。

「【ルポ】生と死を見つめて 大都市・東京で高齢化進むマンモス団地」

「大崎博子さんのこと」

【追記2】▪️このブログ、検索機能が壊れてしまっています。過去の投稿を検索するのに難儀しています。「脇田健一」と「団地」でGoogle検索すると、以下の投稿が見つかりました。

城野団地

小倉時代

ゴールデンウィークの出来事

▪️ゴールデンウイークの連休になりました。ということで、昨日の午後から、奈良に暮らす娘の家族が我が家にやってきました。昨日の晩は、娘の連れ合い(義理の息子)が日本海で釣ってきたイカを刺身で食べることができました。感謝です。私は、自分では釣れないので、近くのお店でちょっと奮発して刺身を購入。こんなにたくさんの刺身が食べられるのか…と少し心配しましたが、そのような心配は無用でした。孫たちも含めて、次々と刺身が胃袋に消えていきました。すごいな〜。

▪️ゴールデンウイークの連休になりました。ということで、昨日の午後から、奈良に暮らす娘の家族が我が家にやってきました。昨日の晩は、娘の連れ合い(義理の息子)が日本海で釣ってきたイカを刺身で食べることができました。感謝です。私は、自分では釣れないので、近くのお店でちょっと奮発して刺身を購入。こんなにたくさんの刺身が食べられるのか…と少し心配しましたが、そのような心配は無用でした。孫たちも含めて、次々と刺身が胃袋に消えていきました。すごいな〜。

▪️今日は、安曇川の河口付近にある「滋賀県立びわ湖こどもの国」に行きました。娘の家族に加えて、今日は息子夫婦も神戸からやってきました。全員で8人。みんなで、BBQを楽しみました。もっとも、BBQの段取りは全て娘婿の哲ちゃんがやってくれました。さすが、ボーイスカウト経験者です。タンドリーチキン風のスペアリブ、美味しかったな〜。豚肉のスペアリブですが、あらかじめボイルとして中まで加熱してあります。その上でタンドリーチン風に一晩味付けをして、BBQでは最後に焼き色をつけるだけにしてあります。本当に美味しかったです。

▪️娘と息子の家族と一緒に楽しい時間を過ごすことができました。幸せですね。仕事の疲れを癒すことができました。孫たちは、この広い施設にある遊具で思い切り遊びました。前期高齢者の私は、もちろん一緒に遊ぶわけにはいかず、そのような孫たちを眺めているだけですが、それでも満足でした。神戸から来てくれた息子夫婦が、孫たちの遊び相手をしてくれました。ありがとう。もっとも、最後は疲れてしまったようですが。小さな子どもたちのエネルギーってすごいな。「びわ湖こどもの国」は、たくさんの家族連れでいっぱいでした。笑顔と幸せが溢れていました。とても素敵なことだと思います。

▪️ところで、湖岸からは「沖の白石」が見えました。水深80mのところから湖面に突き出ている岩です。鬼の角のようですね。湖面からは20mあるので、全長は100mあるらしいです。