映画『ブルーボーイ事件』特別試写会とトークセッション

▪️昨日は、15時半から深草キャンパス成就館の4階メインシアターで、映画『ブルーボーイ事件』の龍谷大学での特別試写会とトークセッションが開催されました。映画のあとのトークセッションでは、主演の中川未悠さん、監督の飯塚花笑さん、コーディネーターとして龍大卒業生の西田彩さんが登場されました。この映画の概要は以下の通りです。

1960年代、高度成長期の日本で、国際化に向け売春の取り締まりを強化する中、性別適合手術(当時の呼称は性転換手術)を受けた通称ブルーボーイたちを一掃するため、手術を行った医師が逮捕された、通称「ブルーボーイ事件」を映画化した作品です。

▪️映画のなかにはトランスジェンダー女性(Male to Female)の方達が登場されます。主演の中川さんもそうです。監督の飯塚さんはトランスジェンダー男性(Female to Male)です。そして、あえて、「当事者キャスティング」にこだわって撮られた映画なのです。そのこともあり、トランスジェンダー当事者の皆さんにとって、社会はどのように立ち現れてくるのか、そのことが非常にリアルに伝わってくるように思いました。また、映画のなかでは、トランスジェンダー女性の間でも、社会とどのように関わり、あるいは関わることなく生きていくのかという点に関して、差異や対立があることも、よく理解できるように表現されていました。

▪️裁判のシーンでは、検事が、被告側の証人として証言台にたったサチ(中川さん)に対して、裁判長が止めるにもかかわらず、聞くに堪えない厳しい罵詈雑言や辱めるような言葉をあびせかけてくるシーンがありました。観客としては、もちろんサチの立場からそのシーンをみるわけです。検事の個人的な背景には、インドネシアに出征して、国のために戦い、多くの戦友を失ったという経験があります。そのような検事が思う国や社会のあるべき形からすると、ブルーボーイの存在は許すことができないのです。社会を成立させている男と女という2つのカテゴリーを自明として(強固な自明性)、そこにすべての人びとを囲い込み閉じ込めてしまわねばならないと考えており(カテゴリー化の暴力)、そのことが、国家の秩序の問題や国民のあるべき姿という検事が考える正義とともに、暴力的な言葉でサチにぶつけられるのです。そのような暴力に対して、サチは静かだけど毅然として、こう語るのです。「男でも女でもなく、私は私です」。ポスターに書かれていた、この「男でも女でもなく、私は私です」の言葉の意味が、少し深く理解できたように思います。昨日から、ずっとこの映画の強い印象のもとで過ごしています。気持ちがなかなか平常に戻りません。それぐらい印象深い映画でした。

▪️この映画は本当にあった事件をもとにしています。1960年代の事件です。監督の飯塚さんも話ておられましたが、トランスジェンダーの皆さんが証人として裁判の場で証言していた事に驚きました。しかし、同時に、これは過去のできごとではなく、このときの時代にぶり返しいくかのような兆候を感じることがあります。日本の政治家の心無い発言や、トランプ大統領のもとでアメリカの社会で起きていることを報道で知ると余計にそのように思います。ところで、映画の本筋のところとは関係ないのですが、登場してくる人たちが、やたらにタバコを吸っているのです。「ああ、たしかに昔はそうだったな」と子どもの頃のことを思い出すことになりました。写真は、右から、飯塚花笑監督、主演の中川未悠さん、コーディネーターの西田彩さんです。

三浦しをんさんの『舟を編む』

▪️三浦しをんさんの『舟を編む』、知ってはいましたが、手にとって読んだことがありませんでした。今日は、大学でいつもよりも少し遅くまで仕事をして帰宅し、夕食を摂った後、NHKでこの「舟を編む」のドラマが放映されていることを知りました。途中から視て、いいな〜と思いました。原作を読んでみたくなりました。まあ、物理的な時間と心の余裕が生まれてからですけど。

▪️常に生きて変化していく「言葉」と、それを記述する「辞書」との関係。それは、社会と言葉の関係でもありますね。面白いと思います。社会学者は、辞書ってどう捉えているのかな。私の指導教授だった領家穰先生は、よく辞書のことを話していました。広辞苑の言葉の変遷について。そういうことに地味に取り組む人が現れるのを期待されていたのかもしれません。まあ、なかなか学会誌に掲載される論文にはなりそうにない気がしますが。そんなことはどうでも良いと、辞書の研究に没頭される人の登場を領家先生は期待されていたのでしょうね。今から40年前後前のことです。でも、当時の私はわかっていませんでしたね。ちなみに、当時、私はそういう人では全くありませんでした。そういえば、領家先生は、『するとなるの言語学』(池上嘉彦)とか『翻訳語成立事情』(柳父章)についていろいろお話しくださいました。学部生の授業でも話しておられました。でも、受講していた学生にはよく伝わっていなかっただろうなと思います。

The Revived • «Відроджені» • The Olympic team of Ukrainian athletes who died during the war

▪️朝、新聞を読んでいると「パリ五輪が11日終わった。期間中、ロシアの侵攻を受けるウクライナのスポーツ選手たちを扱ったある動画が、パリの五輪選手村でのイベントやテレビで流れて話題になった」という記事が目に入りました。まずは、この動画をご覧ください。小さい頃からボクシングに取り組んできた若い男性の人生が回顧されますが、こういうメッセージが入ります。「ボクシングはロシアに勝利してからと言ってきた。けれど、その夢はかなえられない。だって私は死んだのだから」。

▪️記事によれば、ロシアの攻撃に巻き込まれて亡くなったウクライナのアスリート6人を人工知能(AI)で再現したものなのだそうです。動画に登場されるボクシング選手マクシム・ハリニチェウさんは2018年のユース五輪で準優勝した期待されていた選手だったのですが、2022年5月に志願入隊し、2023年3月に東部のルハンスク州で命を落されました。22歳でした。彼の傍らに立つのは、動画の解説によれば、アナスタシア・ホンチャロワさん(自転車)、フェディル・イエピファノフさん(フェンシング)、オレクサンドル・ピエリエシェンコさん(重量挙げ)、ニキータ・ザシアドコさん(水泳)、そしてミコラ・ジドコフさん(サッカー)です。

▪️ロシア侵攻で命を落としたウクライナのスペーつ選手は498人に上るようです。この動画の企画に関わったクリエーターは「戦争が長引くにつれ、死者が死亡者数という『統計』になってている。しかしその裏には、一人ひとりの顔が、声が、ストーリーある」と強調されています。遺族から様々な角度から撮影した顔写真全身写真の提供を受け、留守番電話に残されたメッセージの音声も使っているとのことです。それらを「メタ・ヒューマン」と呼ばれるAIツールで選手の姿を再現しています。「本物の人間のようでありながら、AIだと分かる微妙な部分を追求した。選手たちは命を奪われ、今はもういないということを伝えたかった」。遺族からの要望やこだわりも受け止めつつ制作されたようです。これも動画の解説ですが、「この取り組みは、亡くなったアスリートたちの物語や夢を伝えるだけでなく、ロシアの侵略が世界中のスポーツに与えた影響に注目を集めること」も目的にしているとのことです。

【追記】▪️こういうAIの技術が「進化」していくと、将来は、死者と擬似的なコミュニケーションができるようになるのかもしれません。意識の中で亡くなった方のことを思い、イメージすることはできます。コミュニケーションの定義にもよりますが、それは通常のコミュニケーションとは違うものです。しかし、AIが進化して、亡くなった方の生前の様々な情報が蓄積され、その情報を元に亡くなった方が再現され、こちらから話しかけに亡くなった方が応答するようになったり、逆に亡くなった方が話しかけてきたり、そういったことが可能になるのかもしれません。現在、人とAIのコミュニケーションはさまざまな分野で実現していますから。もちろん、それが人工的に作られたものであることを承知で、そのようなコミュニケーションを人は求めるようになるのかもしれません。

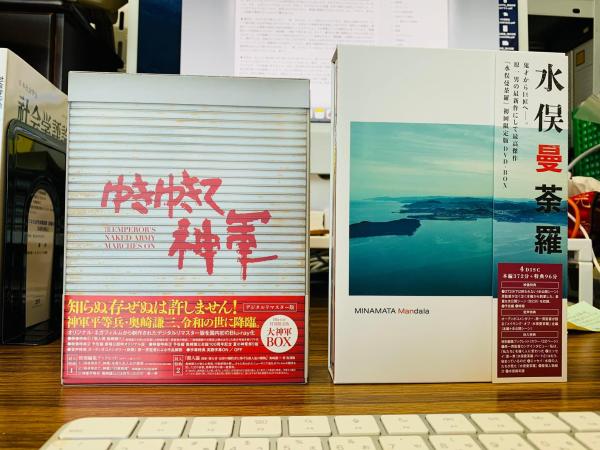

原一雄監督『水俣曼荼羅』と「魂」の救済

▪️研究室に保管してあった原一雄さんの作品(DVD)を自宅に持って帰ることにしました。自宅のTVの大きな画面で、DVDを観てみようと思います。どういうわけか、研究室のパソコンだとうまく観ることができないのです。この両方の作品には共通の問題意識があるように思います。「ゆきゆきて、神軍」には、「知らぬ存ぜぬは許しません!」とありますが(奥崎謙三さん)、この2つの作品を観ると、この国の社会の根本にある仕組みは、深刻な問題の、非常に大切な部分を曖昧化・不可視化させているなということが伝わってきます。それをさせまいと、当事者や関係者は闘うわけですが、闘えば闘うほど、その逆になってしまい被害者は「魂」を救済されないま放置されることになってしまうわけです。特に、行政との対立の場面においては、そのことを強く感じました。ただ、「水俣曼荼羅」を拝見していると、それ以外にも、いろいろ考え込む部分もありました。

▪️「水俣曼荼羅」の中で、被害者・患者である緒方正実さん(「語り部の会」会長)が天皇皇后(現上皇上皇后)にお会いした時のことを、緒方さん自身が語っています。いろいろ反対があったと言います。水俣病の幕引きにつながる雰囲気づくりを患者本人が行うのはおかしいという反対意見です。

▪️緒方さんは、次のように語っています。

天皇陛下は、身を乗り出して私の目をしっかり見られて、本当に目を逸らすことなく聞いてくれましたね。同じ人間があれほどの雰囲気をつくれるのかなとも思ったんですね。オーラなのかと思うんですね。ずっと遠くの時代の先祖と会ったというような、そんな感じもしましたね。私が人になる、そのきっかけを作ってくれた、緒方家の先祖と会ったような、そんな雰囲気までこう。

ですから、私は水俣病のそういった苦しみ、悲しみの部分を少しでも取り除くための天皇皇后両陛下その面会であったならば、何も失うものは、私は、そこにはないと。(『水俣曼荼羅 製作ノート』203ページ)

▪️この時のことを撮影していた原監督自身は、次のように語っています。緒方さんは、天皇皇后両陛下と会って話を聞いてもらってから、緒方さんとの関係も変わったと言います。

撮影中、緒方さんの口から「天皇」は自分の遠い先祖に繋がっている、と聞いたとき、私は青天の霹靂というか、思ってもいないことが飛び出した、と驚きました。何か違う、何か言い返さなきゃいけないって必死に頭の中で言葉を探しているんですけど、とうとう見つからなかった。映画の作り手としては、黙って聞いてちゃいけないんところだったんですけど、言葉が全く出てこなかった。(『水俣曼荼羅 製作ノート』252ページ)

▪️戦後社会、象徴天皇制、水俣病、魂の救済。2人の間では、この点に関しては大きな乖離があるのかもしれません。この緒方さんが天皇皇后両陛下と対面で話をされた時こと、この新聞記事の中に書かれています。緒方さんは、記事の中で「長年胸につかえていた思いが、取り除かれるように感じた。『幸せですらあった』」と語っています。以下は、記事の続きです。

天皇陛下は、話し終えた緒方氏に感想を述べられた。

「真実に生きるということができる社会を、みんなでつくっていきたいものです」「今後の日本が、自分が正しくあることができる社会になっていく、そうなればと思っています」

約1分間という異例の長さだった。

「私だけではなく、水俣病の患者皆が苦しんだ。それは消えることはない。しかし、その苦しみがあったからこそ、天皇陛下にお会いできた。あの時私は、自分の水俣病を許し、自分の本当の人生を手にしたと思う」

▪️この新聞記事に書かれていることが事実だとして、天皇皇后との対面の中で起こった緒方さん劇的な経験、そのことに対する評価は大きく分かれるのかもしれません。以下の講演抄録は、元RKK(熊本放送)報道部記者牧口敏孝さんがまとめられたものです。ヒントをいただきました。「赦しと祈り ~水俣病患者 緒方正実さんとの出会いから~」。

映画「水俣曼荼羅」滋賀連続上映会

▪️映画「水俣曼荼羅」滋賀連続上映会。原一男監督が20年かけて完成させた壮大なドキュメンタリーです。3部で構成されています。上映時間は全部で6時間12分。8月4日の旧大津公会堂で開催される上映会に申し込みました。こちらから、申し込みができます。

▪️こちらが「水俣曼荼羅」の公式サイトです。以下は、公式サイトの「INTRODUCTION」の文章です。

『ゆきゆきて、神軍』の原一男が20年もの歳月をかけ作り上げた、372分の叙事詩『水俣曼荼羅』がついに、公開される。

原一男が最新作で描いて見せたのは、「あの水俣」だった。「水俣はもう、解決済みだ」そう世間では、思われているかも知れない。でもいまなお和解を拒否して、裁判闘争を継続している人たちがいる―穏やかな湾に臨み、海の幸に恵まれた豊かな漁村だった水俣市は、化学工業会社・チッソの城下町として栄えた。しかしその発展と引きかえに背負った〝死に至る病″はいまなお、この場所に暗い陰を落としている。不自由なからだのまま大人になった胎児性、あるいは小児性の患者さんたち。末梢神経ではなく脳に病因がある、そう証明しようとする大学病院の医師。病をめぐって様々な感情が交錯する。国と県を相手取っての患者への補償を求める裁判は、いまなお係争中だ。そして、終わりの見えない裁判闘争と並行して、何人もの患者さんが亡くなっていく。

しかし同時に、患者さんとその家族が暮らす水俣は、喜び・笑いに溢れた世界でもある。豊かな海の恵みをもたらす水俣湾を中心に、幾重もの人生・物語がスクリーンの上を流れていく。そんな水俣の日々の営みを原は20年間、じっと記録してきた。

「水俣を忘れてはいけない」という想いで―壮大かつ長大なロマン『水俣曼荼羅』、原一男のあらたな代表作が生まれた。

NHK大河ドラマ「光る君へ」のこと

#光る君へ 第21回。学生時代に暗記させられた枕草子にこれほど感謝する日が来るとは。定子様が読み上げる声に自分の心の「春はあけぼの」が重なって人生の記憶をひとつ回収したような感慨すらあった回。ありがとう清少納言。まひろは道長とのお別れの前に長く募らせた想いを伝えられてよかったです。 pic.twitter.com/sXHM1ZMWMS

— KEI-CO (@keico) May 26, 2024

▪️NHK大河ドラマ「光る君へ」は毎回楽しみにしています。もう前期高齢者のおじいさんですけど、今日はなんというのか、胸がキュンキュン…しました。来週も楽しみです。で、このイラスト。KEI~COさんという方が、Xに、お好きなドラマのイラストを書いて投稿されています。素晴らしいな〜と驚いています。こちらも、毎週楽しみにしています。

角川シネマコレクション【本編】『大魔神』<2週間限定公開>2週間限定

▪️「角川シネマコレクション」では、期間限定でYouTubeでかつての名画を無料で視ることができるサービスを行っています。この「大魔神」も2週間限定で公開だそうです。おそらくですが、5月11日から公開されているようなので、5月25日まで観ることができるようです。

▪️この「大魔神」は、1966年(昭和41年)に大映(現・KADOKAWA)が製作・公開した日本映画の特撮時代劇です。私が8歳、小学校2年生の時に公開されました。大変話題になったように記憶していますが、我が家は私を連れて映画館に行くことはありませんでした。映画を観た友だちからの話や、少年雑誌で取り上げられていたので、それなりに知っているのだと思います。映画のヒロインは、高田美和さんですね。当時、清純派スターとして人気があったようです。ようです…というのも、8歳だと清純派スターといってもよくわかっていなかったからです。この映画も、当時、夢中になっていた円谷プロダクション制作の特撮テレビドラマ「ウルトラマン」と同じような関心から、強く記憶に残っているのでしょう。いわゆる、特撮物ですね。

▪️今回、改めてちょっと調べてみて知ったことなのですが、映画音楽を担当されたのは、有名な日本の作曲家・伊福部昭さんなんですね。映画「ゴジラ」の音楽も作曲されました。それから、もうひとつ。大魔神の中に入っている人は、元プロ野球選手。大毎オリオンズの橋本力さんであることも知りました。プロ野球球団・大毎オリオンズから大映に俳優として入社されたのだそうです。ブルース・リーの「怒りの鉄拳」では、敵役として出演されています。

(Daiei Film Co. Ltd. (大映映画株式會社 Daiei Eiga Kabushiki-gaisha), © 1966, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で)

「ダック・アカデミー」

■タイの「ダック・アカデミー」、これすごいです。

三千羽のカモを使い無農薬農業を実践しているタイの農家に密着!びっくりするのは、カモたちが特製の「バス」に乗って水田に出かけ、古米や害虫を食べたりして自由に過ごし、笛が鳴ると一斉に「バス」に戻って家に帰るのだ!!

「ダック・アカデミー」【日本初公開】配信中!https://t.co/wPMTfVDEVG pic.twitter.com/cme9×4ks8e— アジアンドキュメンタリーズ (@asiandocs_tokyo) June 1, 2023

映像詩 里山 命をめぐる水辺」

2004年に放映された「映像詩 里山 命をめぐる水辺」を久しぶりにみた。18年前か。来年度後期の留学生の皆さんとの授業で鑑賞してみようかな。

https://t.co/nHykdKIosz— 脇田健一 (@wakkyken) March 8, 2022

■高島市の針江にお住まいのfacebookのお友達から情報をいただきました。ありがとうございました。有名なHHKスペシャル「映像誌 里山 命をめぐる水辺」が放映されました。もちろん録画いたしました。たしか、写真家・今森光彦さんがハイビジョンカメラで撮影された作品です。放映されたのは、2004年ですかね。私が龍谷大学に赴任した年です。懐かしいです。

■人間の視点からだけでなく、水中に生息する生き物の視点からも撮影されています。様々な生き物がこの水辺環境でどのように命を育んでいるのか、生き物の側から人間の世界がどう捉えられているのか、そのようなこともわかるように工夫されています。来年度の後期には、留学生対象の授業を担当することになっています。その授業の中で、この作品を鑑賞してみようかなと思っています。この作品、DVDやBlu-rayにもなっていることも知りました。