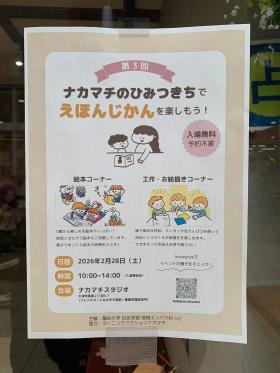

第3回「ナカマノチのひみつきち」

▪️今日は、「地域エンパワねっと」(社会学部「社会共生実習」)の学生さんたちが、大津市のナカマチ商店街(菱屋町商店街)の「ナカマチスタジオ」で、親子が交流できる絵本と工作のイベントを開催しています。「ナカマチのひみつきち」です。12月、1月、2月と、月1回の頻度で開催されています。たくさんの親子がお越しくださっています。昨晩は職場の「滋賀県人会」が開催され、夜遅くの帰宅になりました。少々飲み疲れの感じでしたが、可愛らしいお子さんたちの笑顔におじいさんは癒されています。

▪️今日は、「地域エンパワねっと」(社会学部「社会共生実習」)の学生さんたちが、大津市のナカマチ商店街(菱屋町商店街)の「ナカマチスタジオ」で、親子が交流できる絵本と工作のイベントを開催しています。「ナカマチのひみつきち」です。12月、1月、2月と、月1回の頻度で開催されています。たくさんの親子がお越しくださっています。昨晩は職場の「滋賀県人会」が開催され、夜遅くの帰宅になりました。少々飲み疲れの感じでしたが、可愛らしいお子さんたちの笑顔におじいさんは癒されています。

▪️今日は、顔を知っている小学生のMちゃんが来られていました。今から5年前の「地域エンパワねっと」の活動の一環として「みんなで作る絵本館」というイベントを実施しました。地域の皆さんに絵本を寄付していただき、その絵本を活用した親子交流のイベントです。その時も、Mちゃんはフルに参加してくれていました。今は6年生ということですから、「絵本館」の時は1年生だったのですね。当時もそうでしたが、今日も小さなお子さんたちを上手にお世話くださっていました。ありがとうね。「絵本館」の時の学生さんたちは、みんな卒業されています。そのうちのお一人は、今、大津市役所に勤務されています。どうしているのかな。

【追記】

▪️後期の授業はすでに終了しています。成績も出ています。しかし、地域連携型の社会共生実習は3月末まで活動できることになっています。おそらく、来月も「ナカマチのひみつきち」は開催されます。単位や成績のためでなく、地域のために活動しているわけですね。そのことを私は評価したいと思います。そして、来年度も引き続き、この実習を履修している学生さんたちが、さらに履修を継続される予定です。頑張って欲しいですね。

市民団体「大津の町家を考える会」のこと

▪️いろいろお世話にもなってきた市民団体「大津の町家を考える会」が、今年度末で解散することになりました。社会学部の社会共生実習の前身である「大津エンパワねっと」の実習では、学生さんたちが会員さんからいろいろご指導ご支援をいただきました。特に、雨森鼎さんや野口登代子さんには大変になりました。雨森さんは、10年以上前に履修していた学生さんたちとも、今も交流されています。ありがたいことです。また、ゼミで活動していた「北船路米づくり研究会」で月1回の野菜市も、「大津の町家を考える会」が運営されている「大津百町館」の前で開催させていただいていました。昨日は最後の総会が開催されました。いつもは欠席させてもらっていたのですが、昨日は最後ということで出席させていただきました。さびしいですね。

▪️いろいろお世話にもなってきた市民団体「大津の町家を考える会」が、今年度末で解散することになりました。社会学部の社会共生実習の前身である「大津エンパワねっと」の実習では、学生さんたちが会員さんからいろいろご指導ご支援をいただきました。特に、雨森鼎さんや野口登代子さんには大変になりました。雨森さんは、10年以上前に履修していた学生さんたちとも、今も交流されています。ありがたいことです。また、ゼミで活動していた「北船路米づくり研究会」で月1回の野菜市も、「大津の町家を考える会」が運営されている「大津百町館」の前で開催させていただいていました。昨日は最後の総会が開催されました。いつもは欠席させてもらっていたのですが、昨日は最後ということで出席させていただきました。さびしいですね。

▪️写真は1998年の朝日新聞の記事です。写っているのは青山菖子さんです。「大津の町家を考える会」の立ち上げからずっと頑張って会を支えてくださった方です。残念ながらご病気でお亡くなりになっています。2008年9月だったと思います。私が「考える会」に入会したのは、青山さんがかなり強引に勧誘してくださったからです。私が龍谷大学社会学部に勤務し始めた年、2004年のことです。

仰木地域共生協議会の定例事務局会議に参加させていただきました。

▪️昨日は、「仰木地域共生協議会」の定例事務局会議に出席させていただきました。協議会の理事の1人として、現在の運営状況に関する様々な情報を共有させていただきました。場所は、仰木市民センターです。私たちの協議会は、農林水産省の「農村RMO」(農村型地域運営組織)に認定されて、交付金をいただいています。以下は、農水省のサイトからの引用です。

▪️昨日は、「仰木地域共生協議会」の定例事務局会議に出席させていただきました。協議会の理事の1人として、現在の運営状況に関する様々な情報を共有させていただきました。場所は、仰木市民センターです。私たちの協議会は、農林水産省の「農村RMO」(農村型地域運営組織)に認定されて、交付金をいただいています。以下は、農水省のサイトからの引用です。

中山間地域において複数の農村集落の機能を補完する「農村型地域運営組織(農村RMO)」の形成を推進するため各地域の取組に関する情報・知見の蓄積・共有、研修及び情報発信等を行う全国プラットフォームの整備の取組に対する支援を目的とし、農山漁村振興交付金(以下「交付金」という。)を交付します。

▪️私たち協議会の特徴の中核には、仰木という農村と、その仰木に隣接する新興住宅地(仰木の里、仰木の里東、雄琴北等)の住民が連携・協働することの中で、耕作放棄地や荒廃農地を再生し、有機野菜を栽培していくことがあります。生産された野菜については自家消費するだけでなく、仰木に開設されている直売所「わさいな〜」で販売したり、近隣の飲食店にも販売しています。加えて、2025年度には、仰木の農家の皆さんが生産された新米を、新興住宅地の皆さんに予約販売しました。来年度も少し規模を大きくしていく予定です。このように農村RMOに認定されている取り組みなのですが、それは環境省の「地域循環共生圏」の考え方にも合致しているように思います。

▪️国内も世界も混沌とした状況にあります。そのような状況の中で、地域の人たちと連帯・連携して、地域の農と食を支え合っていく取り組みに参加できることに幸せを感じています。近々、再生した畑「愛土農場」で農作業があります。次回は、植えたニンニクの苗に追い肥をする作業を行うことになっています。仕事がなければ参加する予定です。今日は、その「愛土農園」の様子を、定例事務局会議の前に見に行ってきました。先日の降雪で雪がまだ積もっていましたが、その雪から、ニンニクの芽が少しだけ頭を出していました。吹き流しと遠くにも見える気象観測装置は、この仰木地域共生協議会に参加・参画している特定非営利活動法人「琵琶故知新」が設置したものです。中山間地域でもある仰木のローカル気象のデータを蓄積して、この地域の営農に役立てていく予定になっています。

公益社団法人平和堂財団の「夏原グラント」の申請は1月30日まで

「利やん」で再会

▪️世界のニュースを読んで、国内のニュースを読んで、気持ちがどんどん塞いでいきます。世界はどうなっていくのでしょう。希望を紡ぎ出すことのできないまま、生きていくのはなかなか辛いものがあります。でも、そういうときは、仲の良い方達と語り合い、そのなかから希望を紡いでいくことが大切なのかなと思います。

▪️昨日は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。珍しく、農学部の古本強先生から「利やん」で呑もうとのお誘いがあり、ご一緒させていただきました。古本さんとは、農学部を開設するときの諸々の仕事を一緒にさせていただきました。とても、気持ちの良い方です。古本さんからは、農学部の最近の様子やご家族のことなどいろいろお聞かせいただきました。そうしていると、お客さんがお2人入ってこられました。そのうちのお1人は、以前、「利やん」でお会いした方でした。長野県で図書館を通して地域づくりに取り組まれている平賀研也さんです。もうお1人は、手塚美希さんです。岩手県の紫波町にある「オガール」という人びとが交流する様々な機能を持った複合施設で、図書館の司書をされています。

▪️平賀さんは、お店に入ってくるなり私のことを思い出してくださいました。初っ端「毎日、利やんに来ているんですか」と言われてしまったのですが、いやいや、週1回が基本です。でも、不思議に「人との出会い」が生まれるのがこのお店なのです。その後ですが、4人で話が盛り上がりました。古本さん、絶好調でした。きちんと帰宅できたかな…。昨晩の様子を、平賀さんがfacebookで説明してくださっています。すべての人に公開されているので、ここに貼り付けさせていただきます。希望を紡ぎ出すことができました。ありがとうございました。

▪️前回、平賀さんにお会いした時のことは、以下の投稿からご覧いただけます。このときは、偶然に、岐阜県で図書館を通して地域づくりに取り組まれている吉成信夫に「利やん」でお会いした時の投稿です。

▪️手塚美希さんとは初対面でした。どのような方なのか、以下をご覧ください。手塚さんのご講演をまとめた記事です。

「ナカマチのひみつきち えほんとこうさくを楽しもう!」

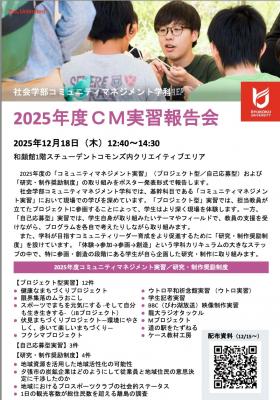

実習報告会

▪️上段左の画像は、本日18日に開催された「2025年度CM実習報告会」のチラシです。2回生以上が履修する旧カリキュラムの実習なのですが、旧カリキュラムの時代は3学科体制(今は1学科体制)で、その3つの学科のうちのコミュニティマネジメント学科の実習になります。私は、旧カリキュラムでは社会学科なので、この実習を担当することはありませんが、今日は見学させていただきました。ありがとうございました。

▪️上段右のこちらも実習の活動報告会のチラシになります。こちらは、旧カリキュラムで3学科合同で運営している「社会共生実習」の活動報告会です。ややこしいですね。旧カリキュラムでは、3つの学科がそれぞれの実習を運営していましたので、話がややこしくなります。開催は、来月の1月9日です。当日、私は司会進行を担当します。学外からもご参加いただけます。指導している「ナカマチのひみつきち」のグループも発表します。下段は、その「ナカマチのひみつきち」のグループがInstagramにアップした画像です。今月開催した1回目は、絵本と紙芝居のイベントでしたが、来月の2回目は絵本と工作のイベントになります。楽しい会になると思います。

▪️「社会共生実習」の活動報告会については、社会学部以外の教職員の皆さんに講評していただく予定です。おひとりは、すでに決定しています。政策学部の井上芳恵先生です。井上先生も、伏見区の商店街の活性化に関して学生さんたちと一緒に実習に取り組まれています。「ナカマチのひみつきち」にも、わざわざ見学に来てくださいました。ありがとうございました。

▪️今年の4月から社会学部が滋賀県大津市の瀬田キャンパスから京都市伏見区の深草キャンパスに移転しましたが、それは社会科学系学部を深草に集約し、キャンパスの活性化と多様な学びの拠点化を目指すためです。ということなのですが、実際には、学部の垣根を越えての交流が進んでいるとはいえません。じっと待っていても、交流は進みませんので、それぞれの教職員や学生が各自の立ち位置から交流を進めていく必要があると考えています。というわけで、今回は、政策学部の教員である井上先生に活動報告会を見学し、最後に講評していただくことにしました。

まちなかメンタルヘルス2025 大津編 (秋田大学地域心身医療学公開講座)

◾️ひとつ前の投稿に関連した投稿です。ナカマチスタジオで、学生さんたちの活動を見学していたら、そこにやってこられていた秋田大学大学院医学系研究科(医学専攻等)医学専攻・社会環境医学系・地域心身医療学講座の助教のロザリン・ヨン先生から、突然、インタビューを受けることになりました。それが、すぐにYouTubeにアップされていました。びっくり。

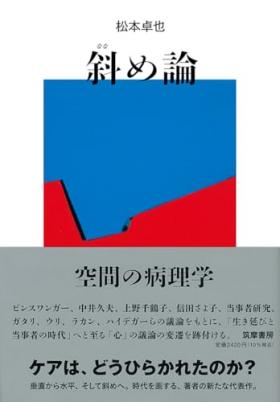

『斜め論』

▪️『斜め論 空間の病理学』の書評。何か困り事を抱えた人びと(他者)に、自分の側から関わっていく(他者へのケア)ときの姿勢。中井久夫さんのいう「ちょっとした垂直性」が気になりました。以前、環境社会学会の編集委員長をしているときに、学会誌『環境社会学研究』で「市民調査」という特集を組みました。その特集の中の蔵治光一郎さんの論文で、一般の市民による「市民活動」(環境調査)を、専門性からズレていて質問されてもちょっと自信がないぐらいの人が手伝うとうまくいって(市民は楽しみを優先している)、バッチリ専門性のある人が手伝うとうまくいかない(科学的な精度を求める)…随分前のことなので記憶が曖昧ですが、そのような話が論文の中に出てきました。きちんと確認していないんですけど。この「斜め論」、「ちょっとした垂直性」というのは、私の研究や実践の文脈では、そういうふうなことに重ね合わせて理解することになります。筆者には「違うよ」って言われるかもしれないな…。もっとも、この本の中に出てくる信田さよ子さんのお話のような迫力は、自分には全くありません。以下は、書評の中の一部。

▪️『斜め論 空間の病理学』の書評。何か困り事を抱えた人びと(他者)に、自分の側から関わっていく(他者へのケア)ときの姿勢。中井久夫さんのいう「ちょっとした垂直性」が気になりました。以前、環境社会学会の編集委員長をしているときに、学会誌『環境社会学研究』で「市民調査」という特集を組みました。その特集の中の蔵治光一郎さんの論文で、一般の市民による「市民活動」(環境調査)を、専門性からズレていて質問されてもちょっと自信がないぐらいの人が手伝うとうまくいって(市民は楽しみを優先している)、バッチリ専門性のある人が手伝うとうまくいかない(科学的な精度を求める)…随分前のことなので記憶が曖昧ですが、そのような話が論文の中に出てきました。きちんと確認していないんですけど。この「斜め論」、「ちょっとした垂直性」というのは、私の研究や実践の文脈では、そういうふうなことに重ね合わせて理解することになります。筆者には「違うよ」って言われるかもしれないな…。もっとも、この本の中に出てくる信田さよ子さんのお話のような迫力は、自分には全くありません。以下は、書評の中の一部。

しかし、臨床的な意味での治癒は、むしろ水平方向において、つまり他者との横のつながりの回復などによって起こるのではないか。このことは、中井久夫が統合失調症患者がその急性期から「共人間的世界(身近な他者との関係)」の再構築において回復に向かうとしたことにも通ずる。ただし中井は、治療者が権威的ではないやり方で患者を導くこと、つまり「ちょっとした垂直性」の必要性に触れていた、と著者は指摘する。

そう、水平方向はケアにおいて重要な意味を持つが、そこには平準化(横並びに埋没させること)に陥る危険も潜んでいる。垂直方向の批判から水平方向の全面賛美に向かうのではなく、「斜め」を目指すこと。ここに、ラ・ボルド病院の実践において垂直と水平の次元を乗り越えようとしたガタリの「斜め横断性」の概念が重ねられる。

安曇川河辺林内の竹林の整備

▪️今日は、特定非営利活動法人「コミュニティねっとわーく高島」さんが取り組まれている「安曇川の河辺林をみんなの森に」の活動の日でした。滋賀県の湖西地域を流れる安曇川沿いの、綾羽工業さんの敷地内にある河辺林を、市民の手で整備して素敵な森にしていこうという活動です。今は人の手が入らず、荒れ果ててしまい、鵜の巨大なコロニーになってしまっています。これをなんとかしようというわけです。

▪️広大な河辺林のうち、竹が枯れているエリアがあるのですが、まずその枯れた竹をノコギリで切り出して、森の中に入っていける通路を作っていくことになっています。切り出した竹は活用します。枝については切り取って、竹チップにします。そうやって人が手を加えながら、生き物の調査も進めていくようです。5年ほどの期間をかけて整備していく予定になっています。少しずつ、参加される皆さんの想いのこもった素敵な森に変わっていくことを楽しみにしています。

▪️こちらの河辺林には車で行くのですが、秋の行楽シーズンということもあり、渋滞に巻き込まれてしまいました。ということで遅刻してしまいました。また、午後から家族が車を使うということもあり、作業は1時間ほどしかできませんでした。残念。良い汗をかかせていただきましたが、最後まで頑張ったみなさんにちょっと申し訳ない気持ちです。電車と徒歩だと1時半ほどで行けるので、これからは車はやめるかもしれません。最寄の駅は湖西線の新旭駅です。新旭駅から綾羽工業さんまでは2kmほどです。天候が良ければ気持ちよく歩けそうです。

▪️ところで綾羽という名前を聞いて、滋賀県民でなくても、高校野球を愛しておられる方であれば、今年の夏の高校野球に出場した綾羽高校を思い出すでしょう。その綾羽高校を設立したのが綾羽工業さんです。綾羽工業さんは繊維会社なので、高度経済成長期の頃は、九州等から集団就職でたくさんの女工さんたちがやってきて、この工場で働いておられました。そして、働きながら勉強して高卒の資格を得たわけです。写真は元々は分校だった建物なのだそうです。今は使用されていません。このようなことを綾羽工業さんの敷地内を歩きながら、社員さんからいろいろ説明していただきました。今はどのような繊維製品を製造されているのですかとお尋ねしたところ、タイヤを強くする繊維であるとか、それから鉄道の枕木も製造されているとのこと。びっくりしていると、「ぜひ、ホームページをご覧ください」ということで、確認しました。合成木材エースウッドスリーパー(AWS)というようです。ガラス繊維強化硬質発砲ウレタンを主原料とする新素材なんだそうです。

▪️ところで綾羽という名前を聞いて、滋賀県民でなくても、高校野球を愛しておられる方であれば、今年の夏の高校野球に出場した綾羽高校を思い出すでしょう。その綾羽高校を設立したのが綾羽工業さんです。綾羽工業さんは繊維会社なので、高度経済成長期の頃は、九州等から集団就職でたくさんの女工さんたちがやってきて、この工場で働いておられました。そして、働きながら勉強して高卒の資格を得たわけです。写真は元々は分校だった建物なのだそうです。今は使用されていません。このようなことを綾羽工業さんの敷地内を歩きながら、社員さんからいろいろ説明していただきました。今はどのような繊維製品を製造されているのですかとお尋ねしたところ、タイヤを強くする繊維であるとか、それから鉄道の枕木も製造されているとのこと。びっくりしていると、「ぜひ、ホームページをご覧ください」ということで、確認しました。合成木材エースウッドスリーパー(AWS)というようです。ガラス繊維強化硬質発砲ウレタンを主原料とする新素材なんだそうです。