teamsに参加できない

■コロナ感染拡大が始まり、大学の会議は、すっかりオンラインになってしまいました。今では、オンラインの方が良いという人の方が多いようです。コロナが収束したとしても、もう昔のように対面で会議をやることはなくなるのではないかと思います(どうやろ、知らんけど)。ところで、会議の多くはMicrosoft社のteamsを使うことが多いように思います。時々、zoomの会議も入りますが。

■一昨日は午前中に授業があったので、午後からの会議は、研究室のパソコンからteamsで参加しました。学科会議、教授会まで、順調に参加できていたのですが、そのあとの研究科委員会に参加しようとすると、いつまでたっても「今すぐ参加」ってのが出てきません。これをクリックして参加するのですが。予定されていた会議開始時間を過ぎてもいっこうに変化がありません。これはおかしいと思い、委員会の事務局の担当者のところを尋ねてみると、すでに会議は始まっていました。これはいかんと、その担当者の横で、自分のiPadを使って途中から参加することになりました。一昨日、研究室のパソコンは新しいものに替りました。リースなので、3年ほどで新しいものに変わります。その際、teamsの設定をきちんとしもらったはずなんですが…。

■委員会終了後、情報メディアセンターに行って、ことのしだいを話してどうしたら良いのか相談をしてみました。すると、センターの職員さんは、そういうことを自分もよく経験しているというのです。えっ…まじ。で、どうしたら良いのかと尋ねると、「いったんパソコンをシャットダウンして再度立ち上げてみてください」とのことでした。ああ、なるほど。Googleで「teams 会議に参加 表示されない」と調べてみると、こういうトラブルっていろいろあるようですね。まあ、不完全だということですね。

■退職するまでに、またいろいろ新しい仕組みが登場するのでしょうか。在職中はなんとか追いつこうとしますが、退職後は使うことがなくなるので、いわゆる「情報弱者」になっていくのでしょうね。

瀬田キャンパスのヤマモモ

■瀬田キャンパス内にあるヤマモモです。奥が雄木で、手前が雌木のようです。雌木の下には、ヤマモモの実の種らしきものがたくさん落ちていました。毎年、ヤマモモの実は、地面に落ちてしまっているのですね、たぶん。実は、ヤマモモには雄木と雌木があることを知りませんでした。イチョウと同じなんですね。このことを教えくださったのは、知り合いの植物生態学者のYさんからでした。Y さんありがとうございました。

■ヤマモモの実は食べられるそうです。そのことを教えてくださったのは、農学部の古本強先生です。古本先生は、この写真のヤマモモではなく、社会学部の建物である6号館の横、外周道路沿いに植えてあるヤマモモの実を、1回生の入門ゼミの学生の皆さんと一緒に収穫して、入門演習の班ごとにジャムを作って味を競い合ったそうです。いいですね〜、取り組みの内容が農学部らしいです。

■ということで、農学部の古本先生と一緒に楽しい学びのささやかなイベントを開催することにしました。古本先生は、瀬田キャンパスの近くで養蜂もされています。毎年、ニホンミツバチの蜂蜜を採取されています。ニホンミツバチは、いろんな花の蜜を集めてきます。百花蜜と言われています。その蜂蜜もヤマモモと共に味わおうというのです。場所は、瀬田キャンパスに新しくできた「Steam コモンズ」です。

■この「Steam コモンズ」ですが、以下の目的で瀬田キャンパスに設置されました。

STEAMコモンズは、 学生による「ものづくり」と「デザイン」を通した学生間の交流、地域コミュニティとの連携など を目的とした 活動空間 です。学部に関わらず、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、アート(Arts)、数学(Mathematics)などに触れる活動ができます。

日常的なものづくりや、自主的なプロジェクト活動が可能なFabエリア、英会話レッスンや調理活動スペースを備えたGlobal Lounge & Kitchenエリアで構成されています。

■この「Steam コモンズ」には、2つのエリアがあります。「Fabエリア」と「Global Lounge Kitchen エリア」です。古本先生とは、後者の、キッチンのついた「Global Lounge Kitchen エリア」でささやかなイベントを開催できればと思っています。食べられる野草に詳しい方等の協力も得て、楽しいイベントになればなあと思っています。

オンラインへの従属

■昨日は、朝9時半からオンラインで世界仏教文化研究センターの会議がありました。今日は進行役でした。早めに会議が終わったので、その後は、高島市から龍谷大学に委託される「中山間地域(棚田地域)に関する調査」の契約のことで、REC(龍谷大学エクステンションセンター)と研究部を訪問、担当の職員さんたちと打ち合わせをしました。

■この委託調査は昨年度に続く2年目で、社会学部、農学部、経済学部に所属する7人の教員で調査に取り組みます。昨年度は、コロナや幾つかのアクシデントにより、委託調査に十分な期間を確保して調査に取り組むことができなかったのですが、それでも頑張って報告書等の成果物を提出しました。そのことに、研究部の職員さんが驚いて感心しておられました。ちょっと嬉しかったかな。自己満足。

■2限は「社会共生実習」の「地域エンパワねっと・大津中央」。授業の冒頭、来月開催される子ども向けアートイベントのことで、大津市役所の広報課の職員さんとzoomで打ち合わせ。このイベントのことについて説明を受けました。「地域エンパワねっと・大津中央」を履修している学生の皆さんは、まちづくりの活動を体感するために、このイベントのお手伝いをいたします。昨年履修していた学生の皆さんの一部、そして私もお手伝いで参加します。

■3限はオフィスアワーで4限が4回生のゼミ。就活で4人が欠席していましたが、きちんとゼミは行いました。脇田ゼミの先輩が執筆した優秀論文をみんなで読みました。来週から、卒論に向けての研究の進捗状況を、毎回2人ずつ報告してもらいます。この連休の辺りまでは、4回生のゼミ生とzoomで個別面談も行います。

■そして、夕方、大津駅のカフェのWi-Fiでこの文章をfacebookに投稿しました。来週の火曜日の夕方、teamsを使ったオンラインの会議があるのですが、その後の用事との関係で、どうしても自宅や研究室から会議に参加することができません。今日は、カフェからteamsが繋がるかどうかチェックも兼ねてやってきました。つながりました。

■こうやってみると、すっかりコロナのせいでオンラインに適応した働き方をしています。適応と書きましたが、こういうオンラインを当たり前のように使用するシステムに従属させられているようにも思います。便利になっているのか、慌ただしくなっているのか…。たぶん、後者ですね。写真は、朝、RECに向かう際に撮った瀬田キャンパスのシャクナゲです。美しく元気に咲いているねと、心の中から語りかけました。

秘密の花園

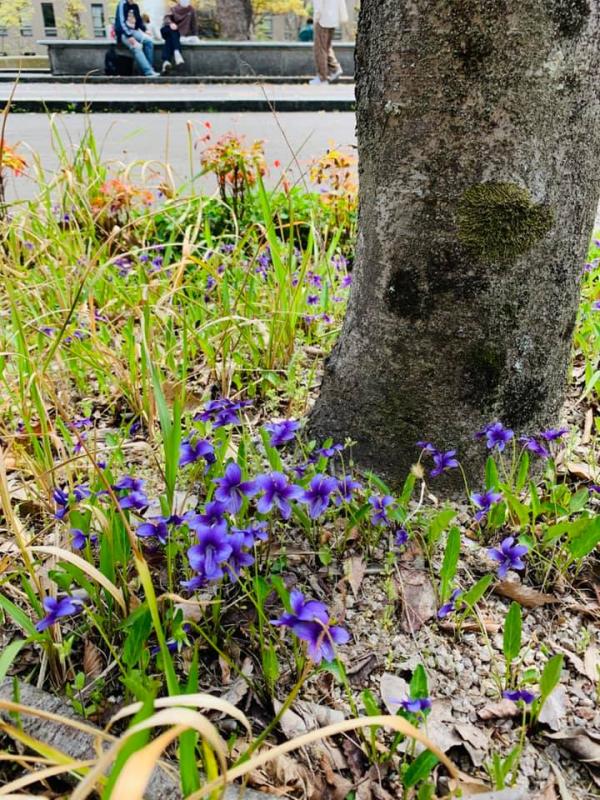

■今日の2限は「地域再生の社会学」です。履修者の人数に比べて教室が少しだけ狭いのが気になりましたが、いよいよ講義も始まりました。授業が終わっあと、キャンパスの中を歩いていると、噴水横にある樹のそばで、たくさんのスミレが咲いているのに気がつきました。コロナ感染に対する危機管理レベルが1になり、基本、授業は対面式に戻りました。ということで、たくさんの学生さんたちが歩いているのですが、みんな気がついていないというか、見向きもしないというか…。ということで「私は。ちゃんと気がついたよ。もっと綺麗に咲いておくれ」とそっと心の中で語りかけてみました。私だけの「秘密の花園」でしょうか。もっとも、ガーデニングが趣味になっていなければ、私もたくさんのスミレが咲いていることに気がつかなったかもしれませんね。ちなみに、このスミレ、葉の形からするとホコバスミレかな…と思っています。難しいです。

■さて、授業は対面式に戻っているのですが、会議は基本的にteamsを使ったオンラインで行われています。今日は、第1回目の教授会だったからかもしれませんが、対面式での出席も可能でした。もちろん、事前に申し込まねばなりません。私は、対面式で出席しました。ただ、実際には集まったのは、学部執行部、事務局、対面式の教員も合わせて15名でした。大多数はオンラインでの出席を選択されていました。こうなると、もう対面式の会議ってできなくなっているような気もします。皆さん、オンラインの方が便利なのでしょうね。

世界仏教文化研究センター

■今日は朝一番で大学本部のある深草キャンパスに向かいました。今日は深草キャンパスにある学部の、入学式の日なのですが、その入学式の前に行われた辞令交付式に出席いたしました。

■今日は朝一番で大学本部のある深草キャンパスに向かいました。今日は深草キャンパスにある学部の、入学式の日なのですが、その入学式の前に行われた辞令交付式に出席いたしました。

■4月から、大学内の新しい仕事に就きました。世界仏教文化研究センターでお世話になります。センター長です。辞令交付式の後は、早速、研究事務部長にご挨拶をして、これから取り組む事業について意見交換をさせていただきました。さらに、大宮キャンパスにある世界仏教文化研究センターのオフィスにも向かい、直接お世話になる職員さんたちにもご挨拶をさせていただきました。関係者の皆さん、どうかよろしくお願いいたします。

■このプログをご覧くださっている皆さんの中には、「世界仏教文化研究センターってどんな研究センターなの?」という方もいらっしゃるでしょうね。本当は、ホームページ等をご紹介できたらいいのですが、龍谷大学研究部のサーバーが第三者の不正アクセスにより改ざんされ、ホームページは復旧中でご覧いただくことができません。ただ、ささやかな情報発信にしか過ぎませんが、このブログでも、そのうちにセンターの活動をお知らせできればと思っています。

■1枚目の写真は、昨日、Twitterで知った桜です。深草キャンパスの東門に入る前、横断歩道ではなく陸橋を渡るとこんな感じで桜が鑑賞できますよ。3枚目は、国の重要文化財になっている大宮キャンパスです。あっ、飛行機雲が。

「ほうれんそう」の「おひたし」

■Twitterを眺めていると、「くり@育児って楽苦しい」さんが次のようなツイートをされていました。たまたま、拝見したツイートで、この方とはお知り合いではありませんが、深く納得するところがありました。

妻に聞いたのですが、最近の部下育成は「ホウ(報)レン(連)ソウ(相)には【おひたし】で返す」って言うらしいですね。

お 怒らない

ひ 否定しない

た 助ける

し 指示する(必要に応じ)うーん、これは子育てにも活かせそうだ🤔💭

■企業等で、入社したての新人の皆さんを指導する際に、先輩や上司の皆さんは「ほうれんそう」ということをよく言われるようです。会社の仕事はチームワークが大切ですからね。上司や先輩への報告、連絡、相談をきちんと行うことが大切になってきます。ところで、この「ほう(報告)・れん(連絡)・そう(相談)」がビジネスの世界でよく知られるようになったのは、1982年頃のことだそうです。もう40年も前のことなんですね。私が学生の頃の話です。知らなかったな…。まあ、それはともかく、上記のツイートに話を戻しましょう。これは、部下が、きちんと「ほう(報告)・れん(連絡)・そう(相談)」をしてきたときに、上司は部下に対してどのように接するのか…ということのようです。「ほうれんそう」に対して「おひたし」。覚えやすいですね。「くり@育児って楽苦しい」さんは、奥様からこの「おひたし」の話をお聞きになって、子育てにも活かせそうと直感的に感じられたようです。なるほど、子育てにも応用展開できそうです。私からすると、学生の皆さんへの指導もそうかなと思います。

■「お」は怒らない。まあ、これは今や普通のことかなと思います。次の「ひ」は否定しない。最初から「ダメだし」するような指導だと、そのような指導は受け止めてもらえない…ということになりますね。まずは普通に受け止める。その上で、「さらにこうした方が良いよ」と丁寧に説明する…という感じかな。「た」の助けるは、側面からサポートするという感じかな。ゼミで卒業論文の調査で半構造化されたインタビューをすることがありますが、そのインタビューの質問項目を一緒に考えるというのは、この「た」に当たるのかなと思います。「し」の指示する、これはなかなか難しい。必要に応じて…ということなので、なんでも指示をするわけではないのでしょうが、その加減が難しいですね。下手をすると「指示待ち」の姿勢を強化してしまいかねません。あるいは、自分の力で考えてもらおうと教師の側が意図して指示をしたとしても、「こうやれば良いとわかっているんだったら、きちんと最初から教えてくれよ」と反発する人も出てくるでしょうね。学部生や修士課程の院生だと、研究史や当該分野の既存の諸研究をきちんとおさえられていないので、自分のやっている研究の方向性や価値や意味がよくわからなくなってくることがあります。その場合は、いろいろアドバイスをして、文献を読み込んでもらわねばなりません。何を読めば良いのか、本当は自分で開拓していくべきことなのでしょうが、「まずは、この文献を読んでごらんなさい」と指示を出すことになります。

■卒業論文の指導の場合、「おひたし」は、こんな感じなのかな。当人の「やる気スイッチ」を入れて、主体性を育んでいくためのテクニックのようにも思いますが、その加減は意外に難しいかもしれません。いろいろ試行錯誤しながら指導のやり方を改善していくのかな…。そういうふうに試行錯誤している間に、定年退職してしまいますね。

社会共生実習「課題発見×課題解決」の3つの実習の報告会

■昨日の午前中は、社会学部の教育プログラム「社会共生実習」の10のプロジェクトのうち、「課題発見×課題解決」を目指す3つの実習、「地域エンパワねっと大津中央」、「地域エンパワねっと大津瀬田東」、「多文化共生のコミュニティ・デザイン~定住外国人にとって住みやすい日本になるには?~ 」のメンバーとお世話になった地域の皆さんにもご参加いただき、21名でオンラインのzoomで報告会を開催しました。

■先日の投稿にも書きましたが、「大津エンパワねっと」の時代は、中央学区と瀬田東学区の2つの地域で、たくさんの学生グループが、それぞれ地域の皆さんとの交流の中で発見した課題に取り組んでいました。全体授業といっていましたが、たびたび全員が集まってグループワークにも取り組んでいました。そのような授業運営で、グループ同士で相互に学び合うことも多々ありました。異なるテーマに取り組みながらも、全体としては「自分たちはエンパワ生」という一体感がありました。

■今は、そうやって相互に学び合ったり、一体感をなかなか感じることはありません。ということで、少なくとも「課題発見×課題解決」を目指す3つの実習だけでも交流してみようということで、今回の報告会が実現しました。コーディネートくださった川中大輔先生、ありがとうございました。

■今日は、zoomのブレイクアウトルームという機能を使い、5人ほどのグループに分かれて話をしました。そこで、異なるプロジェクトに参加している人たちですが、共通する指摘をされていることを確認しました。多くの学生の皆さんのように、普通に大学で授業を受けて、普通にアルバイトをして…そういった学生生活をしているだけだったら、絶対に出会うことのなかった人たちに、このプロジェクトを通して出会うことができた…そのこと自体が自分にとっては大切な経験だったというのです。なにか、すごくナイーブな意見のように思われるかも知れませんが、私はこの学生の感覚がよくわかります。ましてや、履修している学生の中心は2回生、入学と同時にコロナ感染拡大が始まり、授業がオンラインになってしまったのですから…。こんなことをお互いに話すことで、異なるプロジェクトではあっても、お互いに共通する経験をしているんだなと思えたこと自体も、とても大切だと思いました。

年度末

■昨日は、朝から一仕事した後、税務署にむかい駆け込みで確定申告を済ませました。税務署で納付書を発行してもらい、そのまま銀行に行って税金を支払い、あっ、いやいや納付してですね、それから遅い昼食を済ませてからまた自宅に戻りました。税務署への行き帰り、そして遅い昼食を大津駅前の蕎麦屋さんでいただいたのですが、その蕎麦屋さんでも、ずっとウクライナ関連のニュースを見ていました。税務署に行く時も、ご近所のミモザを眺めながらウクライナの国旗を連想しました🇺🇦。ニュースに注目して、心配して、寄付をすることぐらいしかできないのですが。

■昨日は、朝から一仕事した後、税務署にむかい駆け込みで確定申告を済ませました。税務署で納付書を発行してもらい、そのまま銀行に行って税金を支払い、あっ、いやいや納付してですね、それから遅い昼食を済ませてからまた自宅に戻りました。税務署への行き帰り、そして遅い昼食を大津駅前の蕎麦屋さんでいただいたのですが、その蕎麦屋さんでも、ずっとウクライナ関連のニュースを見ていました。税務署に行く時も、ご近所のミモザを眺めながらウクライナの国旗を連想しました🇺🇦。ニュースに注目して、心配して、寄付をすることぐらいしかできないのですが。

■昨日は、自宅に戻ってからzoomで学校法人龍谷大学の評議員会に出席しました。コロナ感染のリスクがあることから、ここしばらくの評議員会はずっとオンラインで開催になっています。この学校法人の評議員、任期は2019年度から2021年度までの3年間ということでしたので、昨日が最後の評議員会になりました。

■4月からは、1年間だけですが、また学内の別の仕事に取り組むことになります。本日は、人事課の方から「4/1辞令交付式のご案内について」というメールが届きました。気持ちを新たにして、働くことにします。年度末ですね。まだまだ、締め切りのある仕事があります。頑張らないと…というか、楽しもうと思います。

老頭児の仕事

■先日、現在大津市の瀬田キャンパスにある社会学部が、2025年に京都の深草キャンパスに移転することをお知らせいたしました。詳細は大学のホームページをご覧ください。この移転に向けて、社会学部の中では学部組織の再編やカリキュラムの改編に向けての作業が進められています。移転後は2年で定年退職する私は、この移転を目指しての実務にはほとんど関わることはありませんでした。大学内部での移転の議論がもっとスムースに進んでいれば、少なくとも移転後に新しい学部の完成年次までは勤務できたのではないのかなと思いますが、そんなことは言っても仕方がありません。移転に伴う諸々の検討は、新しい学部運営の当事者となっていく若い同僚の皆さんが中心になって進めておられます。

■そのように思っていたのですが、年寄りにもこれまでの経験から意見をいって欲しいということになりました。移転・改組検討チームは4つありますが、私が参加を求められたのは、実習や地域社会との連携によるプロジェクトに関してです。「学部全体で大津エンパワねっとから社会共生実習へと展開してきた、『現場主義』の学びを次のステージへと押し上げていくために意見を述べて欲しい」ということのようです。大津エンパワねっとは、2007年から2009年にかけて文部科学省の「現代GP」として採択されました。2010年度からは社会学部の全ての学科が協力して運営する「まちづくりコーディネーター」(大学資格)を認定する資格課程として、社会学部のカリキュラムの中で位置付けられてきました。その後、大津エンパワねっとは、カリキュラムの改編の中で社会共生実習に再編され現在に至っています。途中、1年間だけ研究に専念する年がありましたが、私は2004年から社会学部に勤務していますので、かなりの時間とエネルギーをこの大津エンパワねっとと社会共生実習に注いできたということなります。

■まあ、そのような経験があるものですから、私のようなロートルにもできるかなと思いお引き受けすることになりました。とろこで、ロートルと言う言葉をこれまでも使うことがありましたが、それが中国語に由来するとは知りませんでした。老頭児と書くようです。

ススハキ橋

■来年度の学内の仕事で大切な話を聞く用事があり、ひさしぶりに大学本部のある深草キャンパスへ行きました。深草キャンバスへは、最寄のJR稲荷駅からこの橋を渡って深草キャンパスに向かいました。「ススハキ橋」です。「ススハキ橋」というプレートが左の親柱に、「大正十四年架設」というプレートが右の親柱にはめてあります。このあたり、琵琶湖疎水と師団街道の間に挟まれた地域をススハキ町といいます。調べてみましたが、「ススハキ」が何に由来するのかはっきりしません。「煤掃き」…という説もあるようですが、正しいのかどうかわからないようです。

■来年度の学内の仕事で大切な話を聞く用事があり、ひさしぶりに大学本部のある深草キャンパスへ行きました。深草キャンバスへは、最寄のJR稲荷駅からこの橋を渡って深草キャンパスに向かいました。「ススハキ橋」です。「ススハキ橋」というプレートが左の親柱に、「大正十四年架設」というプレートが右の親柱にはめてあります。このあたり、琵琶湖疎水と師団街道の間に挟まれた地域をススハキ町といいます。調べてみましたが、「ススハキ」が何に由来するのかはっきりしません。「煤掃き」…という説もあるようですが、正しいのかどうかわからないようです。

■さて、大正14年というと1925年になります。人間でいえば97歳。2017年には架橋点検済みのようで、市役所の太鼓判もついています。この琵琶湖水にはたくさんの小さなはしが架かっています。自動車がたくさん通る道ではなく、どちらかというと地域の皆さんの生活のための橋という気がします。古くて欄干に欠けた部分があったのですが、今はきちんと補修されています。普段、橋の下の琵琶湖疏水には、普段は豊に水が流れています。毎年冬に停水し疏水路内の浚渫と清掃を行うようで、今は水が流れていません。今年は、補修工事も行われるようです。そのようなわけで、普段見えない底のあたりの様子がわかります。下を覗いたとき、昔の橋の橋脚らしきものが見えました。これは何なのでしょうね。