入学式

■今日は、龍谷大学瀬田キャンパス3学部の入学式がありました。社会学部の入学式は、14時半からでした。式の前には、瀬田キャンパス1号館にある理事室に、理事長や学長、大学の幹部とともに、学部長や私のような研究科長もいったん集合します。理事室にいくと、備え付けのテレビで「春の選抜高校野球」の決勝戦をやっていました。京都府の龍谷大学付属平安高校と大阪府の履正社高校との決勝戦でした。結果は6-2。龍谷大学付属平安高校の優勝となりました。毎日新聞記事の解説は以下の通りです。

春夏通算最多の出場70回を誇る龍谷大平安(京都)が4年連続6回目の出場を果たした履正社(大阪)を6-2で降し、センバツ最多となる38回目の出場で初優勝した。龍谷大平安の全国制覇は、夏の3回を含め通算4回目。京都勢の優勝は第20回大会(1948年)の京都一商(現西京)以来、66年ぶり2回目。

■入学式は、試合の後半の途中から始まりました。優勝が決定したのは入学式の途中でしたが、その結果が、入学式の最後に報告されると式場に歓声が沸きました。偶然ではありますが、今年の新入生は、付属高校の「春の選抜優勝」と自分たちの入学式が同じ日だったわけです。記憶に残る日になることでしょうね。

■入学式のあとは、学科ごとにわかれて書類配布が行われました。私は、今年も1年生の「社会学入門演習」を担当します。新入生19名の担任になります。6月には、1泊2日の研修旅行に出かけますが、もう行き先も決まっています。近江八幡市の農村地帯に行きます。ちょっと新入生にはハードな感じになるかもしれませんが、頑張ってほしいと思います。トップの写真ですが、入学式が終ったあとのキャンパスです。

卒業式

■今日は卒業式です。龍大に勤務して10年目になります。今期のゼミ生たちは9期生になります。半年海外にでかけていて、卒業が遅れる者が1名いますが、それ以外の8名は全員卒業できました。卒業、おめでとう!! ここで何か言わなくてはいけない(書かなくてはいけない)のかもしれませんが、卒論の指導、そして「北船路米づくり研究会」のなかで、君たちに伝えるべきことは伝えてきました。そのことを思い出してください。

■今日は卒業式です。龍大に勤務して10年目になります。今期のゼミ生たちは9期生になります。半年海外にでかけていて、卒業が遅れる者が1名いますが、それ以外の8名は全員卒業できました。卒業、おめでとう!! ここで何か言わなくてはいけない(書かなくてはいけない)のかもしれませんが、卒論の指導、そして「北船路米づくり研究会」のなかで、君たちに伝えるべきことは伝えてきました。そのことを思い出してください。

■私のゼミは、全員フィールドワークをすることが前提となっているので、卒論を仕上げるためにはとても時間がかかります。「ほんまに、大丈夫なんか…」とイライラさせられましたが、出来や評価は別にして、全員卒論を提出することができました。単位を残していた者もいましたが、全員、卒業に必要な単位をとることができました。一番ホッとしているのは、じつは私かもしれません。4月からは社会人ですね。皆さんが、それぞれの職場で頑張って生きていくことを、応援しています。ぜひ、同窓会をいたしましょう。下の写真、左側は、応援リーダー部の皆さんが、卒業生にエールを送っているところです。

【追記】■なんだか、私、疲れた顔をしていますね…。ちょっといろいろあって気疲れしました。

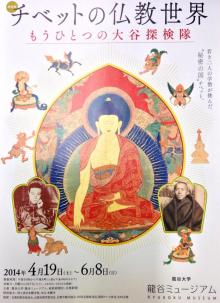

チベットの仏教世界-もうひとつの大谷探検隊

■昨日、教授会があり、このようなチラシが配布されました。「龍谷ミュージアム」の春季特別展のチラシです。「チベットの仏教世界-もうひとつの大谷探検隊」。いいですね〜、ぜひ観覧したいものです。でも、なかなか行けないだろうな…。以下は、「龍谷ミュージアム」のサイトからの引用です。

■昨日、教授会があり、このようなチラシが配布されました。「龍谷ミュージアム」の春季特別展のチラシです。「チベットの仏教世界-もうひとつの大谷探検隊」。いいですね〜、ぜひ観覧したいものです。でも、なかなか行けないだろうな…。以下は、「龍谷ミュージアム」のサイトからの引用です。

この特別展は、20世紀初頭に西本願寺第22世宗主・大谷光瑞師が生きた仏教の実態を探るためにチベットに送り出した青木文教と多田等観という二人の学僧の業績などに焦点を当てて紹介します。ダライラマ13世から多田等観に贈られた「釈尊絵伝」(25幅)が関西初公開されるほか、青木文教が撮影した当時の現地写真や、典雅な姿をみせる仏・菩薩像などが並びます。

■仕事の傍ら、「せっかく龍谷大学で働いているのだから、いろいろ仏教について勉強しなくちゃ」と思ってはいるのですが、この特別展の「青木文教」や「多田等観」のことについては、まったく知りませんでした。wikipediaで、初めてどういう方なのかということを知りました。とりあえず、多田の『チベット滞在記』を読んでみようかなと思っています。しかし、いろいろ勉強しなくちゃいけないとが多すぎて…。

■多田等観の『チベット滞在記』、講談社学術文庫で読むことができます。amazonの解説です。「1913年から10年の長きにわたってチベットに滞在し、ラサのセラ寺で修行を重ねた著者が、チベット潜入にはじまって、13世ダライ・ラマとの交流、僧院生活、チベットの仏教、巡礼の旅などを語る―著者唯一の遺稿」。ダライ・ラマ13世は等観に、正式なチベット仏教の修行を受けるよう命じたのだそうです。そして、10年修行を続け、ダライ・ラマ13世が集めさせた大量の文献をもって帰国しました。多田は、浄土真宗のあとにチベット仏教を学んだことになるのでしょうか。素人からすれば、同じ仏教とはいっても、浄土真宗とチベット仏教には大きな違いがあるように思います。多田はどのようにチベット仏教を受け止めたのでしょうね。知りたいです。

■多田等観の『チベット滞在記』、講談社学術文庫で読むことができます。amazonの解説です。「1913年から10年の長きにわたってチベットに滞在し、ラサのセラ寺で修行を重ねた著者が、チベット潜入にはじまって、13世ダライ・ラマとの交流、僧院生活、チベットの仏教、巡礼の旅などを語る―著者唯一の遺稿」。ダライ・ラマ13世は等観に、正式なチベット仏教の修行を受けるよう命じたのだそうです。そして、10年修行を続け、ダライ・ラマ13世が集めさせた大量の文献をもって帰国しました。多田は、浄土真宗のあとにチベット仏教を学んだことになるのでしょうか。素人からすれば、同じ仏教とはいっても、浄土真宗とチベット仏教には大きな違いがあるように思います。多田はどのようにチベット仏教を受け止めたのでしょうね。知りたいです。

瀬田キャンパスのテニスコートのその後

瀬田キャンパスのテニスコート(夜間工事中)

瀬田キャンパスのテニスコート

■2015年4月に、瀬田キャンパスに農学部を開設することに伴い、新棟等を建設する工事が、昨年秋から始まっています。新棟が建設される場所は、いままでテニスコートだったところです。そのため、別の場所にテニスコートを確保する必要が出てきました。しかし、スペースはありません…ということで、大駐車場に立体的なテニスコートを建築し、階下を駐車場として利用する工事が行われています。

■船のマストのようなタワーが4本たったときは、これはどんなテニスコートになるのかなと思っていましたが、駐車場にテニスのボールが飛んでいかないように、ネットで鳥かごのように覆うのですね。そのための柱のようです。テニスコートは、来月、3月末までには完成するようです。入学式には間に合いそうですね。下のイラストは、完成予想図です。

「みどり勉強会」と『大学生のためのドラッカー』

■昨日は、火曜日。深草キャンパスで、午後から会議が3つ続きました。トホホ…な感じの火曜日なのですが、仕事ですから…。それに、3つのうち1つの会議は3月末。4月からは1つ減ることになります。頑張ります。で、それはともかくです。

■昨日は、火曜日。深草キャンパスで、午後から会議が3つ続きました。トホホ…な感じの火曜日なのですが、仕事ですから…。それに、3つのうち1つの会議は3月末。4月からは1つ減ることになります。頑張ります。で、それはともかくです。

■京阪・深草駅から深草キャンパスに向かう途中、といいますか深草駅の真横に「喫茶みどり」があります。今は世の中から消え去ってしまった「昭和の雰囲気」満載の喫茶店です。あくまで喫茶店であって、けしてカフェではありません。そこが、素敵な感じなんですよね~。時間があるとき、たちよって、こちらでコーヒーをいただきます。おちつくんですよね~。でも、今日は会議があるので、前を通り過ぎるだけでした、すると「本日みどり勉強会」と緑のマーカーで書いたホワイトボードが、入り口の横にぶら下げられていました。

■「みどり勉強会」、噂には聞いていました。「喫茶みどり」の会議室を使って、おこなわれている勉強会です。この「みどり勉強会」ではtwitterをもっておられます。そこには、次のように説明されています。

喫茶みどりの会議室で行っている勉強会です。龍谷大学の松谷先生を迎え、社会人、大学生、高校生、留学生などさまざまな業種や立場の人間が参加しています。毎週火曜日18:30~22:00までやっています。どんな人でも、参加自由ですよ~。

■いいですね~。30年続いている勉強会なのだそうです。こういうオープンな「場所」、そして「居場所」があるって幸せなことです(そうなんですよ、学生の皆さん)。社会学部がある瀬田キャンパスの近くにも、こんなのができたらな~思うのですが、実際のところ、すでにたくさんあったりして…。そのあたり、よくわかりません。ゼミの学生に聞いてみようかな。

■ネット上には、このような「みどり勉強会」に関する記事がありました。こんな記事もありました。朝日新聞の記事です。この勉強会に参加し、『大学生のためのドラッカー』という本を出版された松本健太郎さんが登場されます。『大学生のためのドラッカー』は、この「みどり勉強会」から生まれたのだそうです。以下からは、この勉強会の雰囲気が伝わってきます。

会は、まるで社会人になるための「道場」だ。先輩らの言葉は厳しい。この日も、教員志望の学生を「なるための努力はしているの?」「想像力が足りない」と一喝。松本さんも「声が小さい。みんな暗く見える。そんなんで就活、成功できるの?」と学生らを奮い立たせた。

3回目の参加という龍大1年の新町冴子さん(19)は「自分の小ささを痛感します。社会人になることは星に手を伸ばすくらい大変」と圧倒された様子だった。これから就活が本格化する私も甘さに気づかされた。「将来なりたいものを想像し、その過程を具体化し、実践して目標は達成される」。先輩らの指摘が心に残った。

■縦のつながりのなかで、自分が鍛えられる…っていいなあと思います。それから、「将来なりたいもの」…大切ですね。今の学生の皆さんは、自分は何をしたいのか、将来何になりたいのか…そのあたりがよく見えないといいます(ある意味、仕方がない面もあるのですが…)。「あこがれ」「あんな先輩のようになりたい」というロールモデルが、横のつながりのなかでしか生きていないと、なかなか身近にみつけることができないのかもしれません。だから、縦のつながりって、大切なんだと思います。

■それから、『大学生のためのドラッカー』に関して、以下のようなことも…。一般論として、組織のなかで、つまらない、小さな政治的な動きをおこして、組織を混乱させる人たちのことですね(混乱させることで、自己満足)。ずばり「組織を破壊する」とありますが、その通りだと思います。ちょとドキリとしますね。学生の皆さん、いろいろ勉強されていますね~。

「大ドラ」の中の印象深い言葉を紹介したい。「人の強みよりも弱みに目を向ける。口だけで実行に移さない。何が正しいかより誰が正しいかに関心を持つ。成果に目を向けない。こうした者は真摯(しんし)さに欠け、組織を破壊することになる」

■町家キャンパス「龍龍」なんてかで、複数の教員で、「みどり勉強会」のようなことができたらなあと思います。複数の教員で…というところが大切だと思います。

滋賀県産「環境こだわり米」のPR・瀬田キャンバス

■1月21日と22日の両日、滋賀県産「環境こだわり米」のPR活動を深草キャンパスで行いました。そして、昨日と本日、23日と24日の両日は、瀬田キャンパスで引き続きPR活動を行いました。本日は、サッカー部の現役選手で、練習や試合でいつも忙しくしているS君が、初めて研究会の活動に参加してくれました。というのも、研究会の活動に参加するしないは、学生の主体性や判断にまかせています。そのため、部活が忙しいゼミ生のばあいは、参加することがなかかなできません。ということで、先生としてはとても嬉しかったわけです。

■1月21日と22日の両日、滋賀県産「環境こだわり米」のPR活動を深草キャンパスで行いました。そして、昨日と本日、23日と24日の両日は、瀬田キャンパスで引き続きPR活動を行いました。本日は、サッカー部の現役選手で、練習や試合でいつも忙しくしているS君が、初めて研究会の活動に参加してくれました。というのも、研究会の活動に参加するしないは、学生の主体性や判断にまかせています。そのため、部活が忙しいゼミ生のばあいは、参加することがなかかなできません。ということで、先生としてはとても嬉しかったわけです。

■ところで、この「北船路米づくり研究会」では、2012年・2013年度、2年度にわたり滋賀県(農林水産部・食のブランド推進課)「環境こだわり農業連携PR事業」の事業を受託しました。環境こだわり農業についての理解を深め、環境こだわり農産物の購買・利用の促進を図ることを目的に、滋賀県で生活する若い世代を対象とした交流活動の開催や各種PR活動を行ってきました。今日は、滋賀県庁から食のブランド推進課の職員の方にも「現場」にお越しいただき、学生たちの奮闘ぶりを見学していただきました。

■この「環境こだわり農業連携PR事業」ですが、来月、「みつばち保育園」で開催する「食育イベント」で、「環境こだわり農産物」のPRを行います。

雪の瀬田キャンパス

■昨日の午前中、瀬田キャンパス8号館で、龍谷大学社会学部の地域連携型プログラムである「大津エンパワねっと」コースの「地域エンパワねっとⅠ」報告会が開催されました。今回は、エンパワ6期生の報告会ということになります。2007に文科省の現代GPに採択され、学生が地域にでかけて地域の皆さんと一緒に課題解決を行う「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」は、2008年から始まりました。ずいぶん長く、この教育プログラムを担当させていただいています。近年では地域の皆さんにも、エンパワの趣旨を深くご理解いただき、充実したプログラムに成長してきたように思います。

■さて、報告会が開催された昨日、滋賀県ではひさしぶりに雪が積もることになりました。私の自宅は奈良ですが、奈良では雪の気配はまったくありませんでしたが、電車で山科に入るころから景色が白くなり、滋賀に到着すると雪景色になっていました。幸いなことに電車は遅れることもなく、無事に報告会を開催することができました。ふだん学生たちのご指導をいただいている地域の皆さんにもお越しいただくことができました。地域の皆さん以外にも、市役所、商工会議所などに勤務されている皆さん、他大学の学生や高校生の皆さんにも、お越しいただきました。嬉しかったのは、この「大津エンパワねっと」コースを修了した先輩4人も、忙しいなか都合をさけて来てくれたことです。先輩の皆さん、ありがとう。昨日の報告会は、京都新聞の滋賀版にも掲載されました。

■さて、報告会が開催された昨日、滋賀県ではひさしぶりに雪が積もることになりました。私の自宅は奈良ですが、奈良では雪の気配はまったくありませんでしたが、電車で山科に入るころから景色が白くなり、滋賀に到着すると雪景色になっていました。幸いなことに電車は遅れることもなく、無事に報告会を開催することができました。ふだん学生たちのご指導をいただいている地域の皆さんにもお越しいただくことができました。地域の皆さん以外にも、市役所、商工会議所などに勤務されている皆さん、他大学の学生や高校生の皆さんにも、お越しいただきました。嬉しかったのは、この「大津エンパワねっと」コースを修了した先輩4人も、忙しいなか都合をさけて来てくれたことです。先輩の皆さん、ありがとう。昨日の報告会は、京都新聞の滋賀版にも掲載されました。

■こちらは、facebookに掲載されたアルバムです。facebookに登録されていない方でも登録できるはずです。ご覧いただければと思います。