2023年 あけましておめでとうございます。

■あけましておめでとうございます。いつも拙ブログをご覧くださり、ありがとうございます。ただ、日々の出来事を書いているだけのプログで、何の役も立ちませんが、どうか本年もどうぞよろしくお願いいたします。大晦日に息子が帰省してきました。帰省とはいっても、今暮らしている大津の家は、息子が成長した家ではないので、実家に帰省するというよりも親の家に行くという感じなのかもしれません。今朝は、大津街中の乾物屋さんで購入した上等な昆布と花鰹を使って、きちんと出汁をとり、お雑煮を作りました。お雑煮だけは私が作ります。我が家のお雑煮は、元旦だけはおすましです。水菜と鶏肉、そして焼き餅と柚が入ります。2日からは関西風の白味噌雑煮になります。

■明日、2日は、娘の家族が4人でやってきます。孫のひなちゃんとななちゃんがやってきます。とっても楽しみにしています。ひなちゃんは3月で6歳、4月からは小学生です。ななちゃんは、もうじき2歳半、たくさんおしゃべりできるようになりました。3日は、4世代の親戚が集まり、奈良で新年会開きます。コロナで新年会を開催できない年が続いたので、ひさしぶりの新年会になります。甥が結婚したので、今年の新年会は奥さんを連れてきてくれることになっています。このことも、また楽しみです。いつもとかわらない、平凡なお正月です。でも、これこそがお正月だと思っています。今年も平凡なお正月を過ごせることに、感謝したいと思います。

■少し仕事のことも書いておこうかと思います。昨年のことになりますが、個人的に一番大きな出来事は、国連FAO(国際連合食糧農業機関)に申請していた「琵琶湖システム」が、世界農業遺産に認定されたことです。私は、2016年から申請作業のお手伝いをしてきたので、この認定を大変嬉しく思っています。ただ、認定はゴールではなくて新たなスタートです。認定された「琵琶湖システム」の価値を、多くの皆さんと共有してさらに磨きをかけていかなければなりません。ということで、民間主導で世界農業遺産である「琵琶湖システム」を使い倒していく(活用して価値をさらに引き出す)イベントや取り組みを始めようと思っています。私は、大学教員というよりも、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、その事業に関わっていきます。ささやかな事業かもしれませんが、「世界農業遺産」認定をさらに展開していくひとつのモデル事例になればと思っています。内容が確定するまで、ブログには書けませんが、乞うご期待!!…です。早春までには、明らかにできると思います。

■2つめです。龍谷大学社会学部は、2025年に京都の深草キャンパスに移転します。移転に伴い、現在の3学科体制から1学科体制になり、新しいカリキュラムになります。私は、深草キャンパスに移転した後は2年しか勤務しないので、旧カリキュラム(現在のカリキュラム)の専門科目は担当しますが、新しいカリキュラムでは1回生の授業にウエイトを置いて勤務することになるのではないかと思っています。それはそれで良いのですが、問題は現行のカリキュラムから新カリキュラムに移行する中で消えていく授業の「後始末」です。

■現在、社会学部では「びわ湖・滋賀学」という授業を開講しています。私はこの授業のコーディネーターを務めています。私が龍谷大学に赴任する以前からあった科目で、現在は、大学コンソーシアムを通して、他学部や他大学の学生の皆さんにも開講できるようにしています。ただ、社会学部が深草キャンパスに移転すると、京都のキャンパスで「びわ湖・滋賀学」を継続するわけにもいきません。そこで、関係者の皆さんに働きかけ、お願いをして、移転までの間、社会学部の授業と同時に瀬田キャンパスの教養科目としても同時に開講できるようにしていただきました。これで瀬田キャンパスの先端理工学部や農学部の学生の皆さんも履修しやすくなります。社会学部が深草キャンパスに移転した後は、琵琶湖の近くにある瀬田キャンパスの新たの教養科目となればなあと考えて、引き続き関係者の皆さんにお願いをして協議をしていくことになっています。というのも、これからは、学部単位ではなく「キャンパス単位」でいろんなことを考えていく必要があると考えているからです。18歳人口が急激に減少していく中で、「選ばれる大学」として生き残るためには、キャンパスの将来ビジョンに合わせた「キャンパス単位」のカリキュラムが必要だと思っています。

■3つめです。うまく行けば、2024年度は特別研究員として研究に専念できる年になりそうです。すでに、2023年度のゼミ生の募集からは外れています。2024年に4回生になるゼミ生を指導ができなくなるからです。大学教員として研究に専念できる最後のチャンスになります。このチャンスを活用して、過去に書き溜めた論文を加筆修正し、新たに書き起こす論文も含めて、書籍にして出版しようと思っています。ずいぶん以前からそのような思いは持っていたのですが、その時々に、研究プロジェクトや学内行政に関連する別の大きな仕事があったため、私の能力ではそのような出版を実現することができませんでした。ということで、2024年度まで待たずに、20223年度から少しずつ作業に取り組むことにしました。すでに出版社の編集者の方と相談を始めています。なんとしても実現します。

■社会貢献、教育、研究に関して、今考えていることを書いてみました。あと、学内行政の仕事もありますが、これは私が決めることでもないので、なんとも言えません。ただ、2024年は絶対に特別研究員にと思っています。来年からは前期高齢者になり、体調や体力の問題もあり、昔のようなペースで仕事に取り組めなくなっているのですが、ここは頑張って、自分で自分を叱咤するつもりで投稿しておくことにします。

■最後に。仕事関連の皆様に年賀状を送ることをやめてしまってから数年が経過しました。今まで年賀状を送っていた皆さんに何もお伝えすることのないまま、やめてしまいました。失礼をどうかご容赦ください。トップの画像は、「家族用」の年賀状の一部です。作成したのは私ではありませんが、素材の花を育てているのは私ですので、この点も含めてご理解いただければと思います。

世界農業遺産・魚のゆりかご水田・大人の体験学習

■木曜日は、午後から留学生の授業なのですが、今日は午前中に野洲(滋賀県野洲市)に行きました。野洲市の須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている「せせらぎの郷 須原」の堀 彰男さん、龍谷大学RECの熊谷 睦史さんと一緒に、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を「学び」+「体験して」+「味わう」、そんな「大人の体験学習」の企画について相談しました。最後の「味わう」は、お米はもちろんですが、魚のゆりかご水田米から醸した日本酒もです。

■地域社会(農家)と、地域の大学(龍谷大学)と、地域のNPO(特定非営利活動法人「琵琶故知新」)が連携して、「琵琶湖システム」を盛り上げていく企画です。将来は、野洲川中上流の皆さんとも繋がっていきたいです。世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」は流域単位で、流域ごとに、それぞれの流域固有の価値を再認識し、磨いて、経済的にもプラスになるように連携していくと素敵だと思っています。最後の経済的…というところが大切だと思っています。

■今日はいろいろ相談をしていて、派生的な企画も生まれてきました。そのうちにホテルの関係者にも相談にあがりたいとおもいます。これも世界農業遺産がらみの企画です。「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」みたいな感じかな。このような話をしている時が、一番楽しいな(^^;;。いろんな「力」や「可能性」お持ちの方たちとつながって、相補的に支え合うことで、いろんなことが実現できます。人とのつながり、財産ですね。大切だと思います。それぞれの専門性のコラボレーションから素敵なハーモニーを奏でられるかな。

■というわけで、舞い上がりすぎて、大切なものが入っているショルダーバッグを写真の喫茶店(コメダ珈琲)に忘れてしまいました。野洲駅まで戻って気がついたので、喫茶店までジョギング。ひさしぶりに、ジョギングしました。気をつけないといけません。

お払い箱になった「テレビ会議システム」

■ 今日は、大学本部のある深草キャンパスへ。4限は留学生のための授業「日本の社会と文化B」でした。だいぶ慣れてきましたかね。ええと、私がですよ。その後は、リュックに入れたiPadを使い、zoomで世界仏教文化研究センターの会議に出席しました。研究室は深草キャンパスにはないので、研究部にお願いをして共同研究室をお借りしました。5人の会議でした。もはや当たり前のことですが、深草キャンバス、大宮キャンバス、瀬田キャンパスとバラバラに離れていても、zoomだと簡単に会議ができます。さらにそのあとは、学生さんたちの代表と大学執行部の教職員の皆さんとの話し合いの場(全学協議会といいます)に、Google Meetを使って参加しました。話し合いの場には来ずに、オンラインで傍聴するように…との指示があったので、引き続き共同研究室で傍聴しました。

■ 今日は、大学本部のある深草キャンパスへ。4限は留学生のための授業「日本の社会と文化B」でした。だいぶ慣れてきましたかね。ええと、私がですよ。その後は、リュックに入れたiPadを使い、zoomで世界仏教文化研究センターの会議に出席しました。研究室は深草キャンパスにはないので、研究部にお願いをして共同研究室をお借りしました。5人の会議でした。もはや当たり前のことですが、深草キャンバス、大宮キャンバス、瀬田キャンパスとバラバラに離れていても、zoomだと簡単に会議ができます。さらにそのあとは、学生さんたちの代表と大学執行部の教職員の皆さんとの話し合いの場(全学協議会といいます)に、Google Meetを使って参加しました。話し合いの場には来ずに、オンラインで傍聴するように…との指示があったので、引き続き共同研究室で傍聴しました。

■学生さんたちからは世界仏教文化研究センターに関わる質問は出てこないので、私が何かお話をするわけでもないのですが、一教員としてはいろいろ勉強になりました。社会学部が深草キャンパスに移転することで、玉突き的にいろんな課題が生まれて、そのことは学生の皆さんの活動にも影響を与えている、与える可能性があるということがよく理解できました。

■ところで、お借りしていた共同研究室の隅を見ると、「テレビ会議システム」が置かれていました。今は、コロナのために会議も、主にteamsやzoomが、授業の場合もGoogle Meetを使って行うようになり、この「テレビ会議システム」、現在では全く使われなくなっています。私が研究部長を務めているときは(2015年〜2016年)、「テレビ会議システム」が大活躍をしていましたが、技術革新で、あっという間にお払い箱になってしまいました。個人的な印象ですが、急に必要とされなくなった、時代遅れになった…そんな感じです。「テレビ会議システム」は機械ですが、なにか寂しさを漂わせているような気持ちになります。「長い間お疲れ様でした」という声をかけてもらえるわけでもなく、忘れ去られているかのようです。

2023年度の時間割

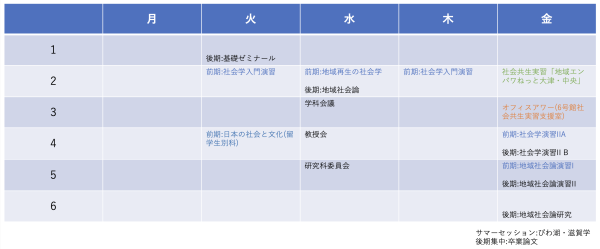

■来年度(2023年度)の時間割が暫定的に決まりました。2024年度は特別研究員になる予定です。研究専念の年度にさせていただきます。大学教員生活で研究に専念できる最後の年になります。2025年と2026年度で研究成果の報告、成果物(著書、論文)の提出、成果の大学への還元を行い、2026年度を最後に龍谷大学を定年退職いたします。定年退職に向けて、いよいよカウントダウンを行う感じになってきました。

■そのようなわけでして、来年度、2023年度は「社会学演習IA」(前期)と「社会学演習IB」(後期)、すなわち3回生のゼミの担当から外れます。仮に、来年度2023年度に3回生のゼミを担当しても、2024年度は私は特別研究員になる予定であるため、4回生に進級したゼミ生の指導ができなくなることから、あらかじめ募集を行わない決まりになっています。また、来年度は、今年度に引き続き留学生別科の「日本の社会と文化」の授業を担当します。

「祝勝報告会」

■昨日のことになりますが、深草キャンパスで開催された「祝勝報告会」に出席しました。輝かしい成績をあげたバドミントン部や柔道部とともに、全日本吹奏楽コンクール3年連続金賞を受賞した吹奏楽部も、お祝いしていただきました。ありがとうございました😊。

/

祝勝報告会⭐️開催

\

先ほど快晴の空の下で #バドミントン部、#吹奏楽部、#柔道部 の合同祝勝報告会が開かれました🎉

吹奏楽部によるファンファーレが鳴り響き、応援リーダー部とバトンチアSPIRITSによる力強いエールも送られました📣

これからの活躍も楽しみです✨#ryukokuuniversity #龍谷大学 pic.twitter.com/8IsOE0okG0— 龍谷大学広報 (@ryukoku_univ_pr) November 10, 2022

深草キャンパスで授業を終えて。

■金曜日、京都市伏見区にある深草キャンパスで、4講時の留学生のための講義がありました。留学生への講義、難しいですね。日本語のレベルが様々なんで困っています。ということで?!、今日も「Cafe Ryukoku &」(学内の施設にあるカフェ)に伺いました。ここは、17時からはビールが飲めます。ハートランドビールで休憩です。店長さんと交渉して、大津にある平井商店の純米吟醸酒「北船路」を置いていただけそうなので、毎週通っています。今後の展開に期待しています。「北船路」は、私のゼミの学生たちがプロデュースした日本酒です。楽しみです。

■店長さんにお聞きすると、龍大の教職員さん、夕方からはあまり来られないとか…。瀬田キャンパスの教員(わたし)は来ているんですけどね。

部局長会で「金賞オールA」を報告しました。

■ 今日は、龍谷祭(大学祭)で全日休講です。なんですが…。先週の土曜日、福岡県北九州市で開催された「全日本吹奏楽コンクール大学の部」で、金賞オールAを受賞したことを、部局長会で学長や大学執行部の皆さんに報告いたしました。若林義人音楽監督や幹事長・副幹事長さんたち(部員の代表)も一緒です。私からは、「コンクールで3年連続で金賞オールAと評価されることが、どれだけ凄く立派なことなのか」を、部長として力説しておきました。

■ 今日は、龍谷祭(大学祭)で全日休講です。なんですが…。先週の土曜日、福岡県北九州市で開催された「全日本吹奏楽コンクール大学の部」で、金賞オールAを受賞したことを、部局長会で学長や大学執行部の皆さんに報告いたしました。若林義人音楽監督や幹事長・副幹事長さんたち(部員の代表)も一緒です。私からは、「コンクールで3年連続で金賞オールAと評価されることが、どれだけ凄く立派なことなのか」を、部長として力説しておきました。

■来年の全日本吹奏楽コンクールは、栃木県の宇都宮で開催されます。今年までは、関西からの代表枠は1校のみでしたが、来年度から2校になります。少し気持ち的には楽になりますが、部員の皆さんには、守りの姿勢ではなく攻めの姿勢で、これまで以上の水準で演奏してくださることを信じています。きっと演奏してくれるはずです。

■トップの写真の私、微笑んでいるつもりなんですが、顔、怖いです。姿勢も、なんだかヘンテコリン。笑顔、姿勢、練習しておきます。私の横が、若林義人音楽監督です。トロフィーを持っているのが、幹事長さんです。女性は副幹事長です。こちらの皆さんは素敵な笑顔ですね。後ろに立っておられるのは、(筆頭)副部長さんです。龍谷大学の事務職員さんです。

リビングの観葉植物

■朝、自宅の雨戸を開けた後、我が家のリビングにある観葉植物たちを撮ってみました。朝日がリビングの観葉植物にあたり、素敵な雰囲気だったもので。

自分でいうのもなんですが、丁寧に育てているつもりなので、多くの観葉植物たちはきちんと育ってくれています。嬉しいです(同時に、自己満足です。すみません)。多くの…と書いたのは、花が咲くはずなのに咲いてくれないものもあるからです。おそらく、肥料のやり方とか、どこか私の世話が不味いのでしょうね。勉強しないと。

■2枚目の写真。右から4つ目の鉢。シャコバサボテンです。蕾が膨らんできていますが、心配は、果たしてきちんと膨らんで花を咲かせてくれるかどうかということです。同じく2枚目の写真、右から3つ目の鉢は、コーヒーの木です。親戚から頂いたものです。葉はずいぶん茂ってきています。あとは、実が成るのかどうかですね。2枚目の左から2つ目と3つ目は、家でサラダにして食べたアボカドです。種からここまで伸びてきました。写真には写っていませんが、パキラなどの背丈の高い鉢も2つあります。室内でも、こうやって植物に囲まれていると、気持ちが安らぎます。こうやって安らぎを求めているというのは、どこか仕事で困ったことがあって疲れているからかもしれません。

いよいよ「第70回全日本吹奏楽コンクール」

■第70回全日本吹奏楽コンクールが、10月29日(土)に、福岡県北九州市小倉北区にある「北九州ソレイユホール」で開催されます。関西代表の龍谷大学吹奏楽部は、6番目、予定では15時50分からの演奏にります。こちらは、プログラムです。演奏時間は、課題曲の演奏開始から自由曲の終了まで12分。演奏するのは、課題曲5番「憂いの記憶 - 吹奏楽のための」(第13回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品)」と、J.マッキーの「アスファルト・カクテル」です。 どちらも難易度の高い曲です。下に、2016年に龍谷大学吹奏楽部が演奏した「アスファルト・カクテル」を貼り付けておきます。

■先週の金曜日、授業と会議が終わった後、練習を見学させていただきました。この日は、管打楽器と木管楽器とに分かれての練習でした。私は見学させてもらえるスペースのある管打楽器の練習を見学させてもらいました。指揮は若林義人音楽監督ですが、学外から打楽器の外部指導者として早坂雅子先生、そしてユーフォニアムの外囿祥一郎先生がお越しくださり、ご指導くださいました。ありがとうございました。部員のみなさん、先生方の注文を咀嚼してすぐに演奏に反映できるので、いつも思いますが、すごいな〜と。コンクール本番までの短い期間で、これからさらに磨きがかかり、グググっと演奏のレベルが上がっていきます。コンクール本番が楽しみです。

■コンクールで演奏する部員の皆さんは木曜日から、関門海峡を挟んだお隣の下関市に移動し、金曜日は下関にあるホールをお借りして朝一番からコンクール直前の練習に取り組みます。そして、コンクール当日のお昼まで、下関で練習を行い、コンクールが開催される北九州市に移動します。

■部長の私は、金曜日から合流します。毎回同じことを書いていますが、私がいてもいなくても音楽的には何も関係ないわけですが、部員や指導者の皆さんが研ぎ澄ませた集中力で音楽を最後の最後までレベルアップさせていくそのプロセスに同伴させていただきます。そして、部員の皆さんと音楽の感動を味わいたいと思います。きっと金賞を獲得してくれると信じています。

■部長をお引き受けするのは、定年退職をする1年前までと決めています。だから、あと3年、素晴らしい経験をさせていただこうと思います。部長をお引き受けすることも、大学教員の大切な仕事のひとつになります。ただ、私自身が音楽好きということもあって、楽しく、大変充実した仕事だと思っています。部員の皆さん、ありがとうございます。

【追記】

■上記の「第70回全日本吹奏楽コンクール」に関する内容とは直接関係ありませんが…。せんじつ、龍谷大学吹奏楽部のOBのfbへの投稿を拝見しました。学生時代の課外活動である吹奏楽の音楽の経験が、卒業後14年経った今でも、彼の中で生きていて、彼を励まし続けている…そういう投稿のように私は理解しました。彼は、このリンク先動画のステージで演奏しているのだと思います。課外活動でも、学業でも、ボランティアでも、なんでも良いのですが、そういう経験をしっかりできているってことが大切なんだと思います。

若い方達の意見を聞くことは大切です。

■ 昨日はとても長い1日でした。午前中は、「地域社会論」の授業でした。その後は翌日の留学生対象の授業の準備をせねばなりませんでした。昼食をとる余裕もなく、その後、深草キャンパスに移動しました。大学の行動計画のうち、研究部や世界仏教文化研究センターに関する事業の進捗状況について、副学長や学長室室長、3人の理事(学部長)からヒアリングを受けるためです。研究部の課長さんが丁寧に資料をまとめて、きちんと報告されたわけですが、余計なことかもしれませんでしたが、私からも意見を言わせていただきました。ストレートな言い方だったかもしれませんが、皆さんにはよく伝わったよう思います。もう定年退職まで4年しか無いので、大切だと思うことははっきり伝えておきたかったのです。

■ 昨日はとても長い1日でした。午前中は、「地域社会論」の授業でした。その後は翌日の留学生対象の授業の準備をせねばなりませんでした。昼食をとる余裕もなく、その後、深草キャンパスに移動しました。大学の行動計画のうち、研究部や世界仏教文化研究センターに関する事業の進捗状況について、副学長や学長室室長、3人の理事(学部長)からヒアリングを受けるためです。研究部の課長さんが丁寧に資料をまとめて、きちんと報告されたわけですが、余計なことかもしれませんでしたが、私からも意見を言わせていただきました。ストレートな言い方だったかもしれませんが、皆さんにはよく伝わったよう思います。もう定年退職まで4年しか無いので、大切だと思うことははっきり伝えておきたかったのです。

■ヒアリングの後は、深草キャンバスから大宮キャンバスに移動しました。大宮キャンバスには、センター長をしている世界仏教文化研究センターの事務室があり、課長も含めて6人ほどの方達が勤務されています。その事務室の片隅で待機をして、17時からは、世界仏教文化研究センターの若手教員の皆さんとの懇談会を持ちました。センターの課長さんと職員さんも参加してくださいました。有意義でした。大切なご意見をいただきました。大変盛り上がりました。というわけで、その後は、呑み会に移行しました。楽しい時間をもつことができました。若い方たちのご意見を伺うことはとても大切ですね。

■もう一つ付け加えると、センター事務室の職員さんは、以前、社会学部教務課に勤務されていた方です。事務室で待機している間に、自然と仕事をされている様子が伝わってきます。課長さんとのやりとりとか。偉そうな言い方ですが、ずいぶん成長されたなあと思いました。課長さんも、職員さんに信頼を寄せておれるし、人柄も大変気にいっておらることがよくわかりました。