龍大「SEAHORSE」の活躍

■ここ数年のことになりますが、龍谷大学のアメリカンフットボール部「SEAHORSE」が、活躍しています。Div2に低迷した時期もありましたが、Div1に復活し、昨年はDiv1では3勝4杯の成績を残しました。なかでも、京都大学にもう少しで勝てるところまでいったことは確かな手応えとなったはずです(残り11秒で逆転されました)。そして今年は、とうとうその京大に14-9で勝利しました!! これは龍大「SEAHORSE」にとっては、創部以来の歴史的な快挙になります。龍大には、「RYUKOKU SPORTS+」というサイトがありますが、そこにはこのような記事が掲載されました。

8月31日、EXPO FLASH FIELDにおいて関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1第1節京都大学戦が行われ、14―9と勝利を収めた。

試合は序盤、思うように敵陣へ攻め込めない時間が続く。そんな流れを断ち切るように藤本(法2)が抜け出し、独走。待望の先制TD(タッチダウン)を決める。一時は逆転を許したが、竹内(社4)から野間(営2)へパスがつながり、TD。再度リードを奪う。村田ヘッドコーチが「練習のときよりもはるかに良いパフォーマンスができたんじゃないかというくらい素晴らしかった」と称えたディフェンス陣が奮闘する。相手に許したTDは前半の1本だけ。粘り強く守り続ける。インターセプトをして攻撃権を奪い返す場面も数回見られた。

昨年は残り11秒で逆転され敗戦した相手。その悔しい経験から最後まで集中力を高め戦い続け、見事勝利を掴んだ。持田主将(文4)は「最高です。去年の雪辱を果たせました」と振り返った。創部以降初めて京大から白星を挙げ、新たな歴史を刻んだ龍大。リーグ初戦は最高の試合となった。

<村田ヘッドコーチのコメント>

「8月いっぱい京大のことだけを考えて練習してきました。これまで苦しいシーズンを続けてきたのですが、やっとここで努力の方向が試合の現場で発揮され、結果となってつながったことでチームとして達成感というものがあります。これを自信につけてさらにどん欲に勝利に向けて取り組んでもらいたいです」

■村田ヘッドコーチも指摘されているように、努力→成功体験(勝利)→工夫をして努力をして練習→レベルアップという良いスパイラルが生まれてきているように思います。さて、京都大学との試合は第1節でしたが、その後の第2節以降は強豪校が続きます。第2節が関大戦、第3節が立命館戦、ともに敗戦となりました。やはり上位3位の常連校は強いですね。敗戦であっても、そこから何かを集団として学び取ってほしいと思います。そのあたり、どうだったんでしょうね〜。私のような素人にはよくわかりません。そして、いよいよ第4節の関学戦です。関学は母校です。しかも、甲子園ボウルに連続出場している段違いに強いチームです。試合結果は…これが、凄い結果になりました。関学は、これまで同志社、神戸、近代を0点に完封してきました。その関学から、龍大は2TD(タッチダウン)奪うことになりました!!「RYUKOKU SPORTS+」の記事です。

10月11日、神戸市立王子スタジアムにおいて関西学生アメリカンフットボールリーグDiv.1第4節関学戦が行われ、14-42で敗戦した。

前半残り3分、上田(済1)から井貝(法2)へのパスが繋がりTDを決める。今季無失点の関学から得点を奪ったことでチームも観客も湧き上がる。この勢いのまま追加点が欲しい龍大だったが、前半だけで関学に4TDも決められ7-28で後半へ。しかし龍大は諦めない。第4Q、徐々に敵陣に攻め込み得点のチャンスをうかがう龍大。エンドゾーン間際、竹内(社4)から田村(国4)へのパスでTDを決め、王者関学から2TD目を奪うことに成功した。結果は14-42で負けてはしまったものの、龍大SEAHORSEに確実に力がついてきていることを印象づけた試合であった。

リーグ戦も後半にさしかかり、選手たちにも徐々に疲れが出始める頃。しかし、Aクラス入りを果たすためには残りの3試合絶対に負けるわけにはいかない。関大、立命館大、関学という並みいる強豪たちから得点を奪ったということを自信に、まずは25日の同大戦で今季2勝目を挙げてもらいたい。

〈村田ヘッドコーチのコメント〉

「厳しい戦いになることは予想していたが、関学から2TDを奪った選手たちの頑張りを褒めてやりたいです。だんだんと疲れが出始める頃だが、気を引き締め残り3試合は絶対に勝ちたいと思います。」

■龍大は負けたわけですが、それでも、関学から2TDを奪ったということがどれだけ凄いことなのか、村田ヘッドコーチの「関学から2TDを奪った選手たちの頑張りを褒めてやりたい」というコメントからもわかります。残り3試合、近大、同志社、神戸との戦いをすべて勝利して、Div1のなかで安定した存在感を示せるようになってもらいたいと思います。「私が退職するまでには、甲子園ボウル出場をかけて関学と最終にもつれ込むようになるまでになってほしい…」これは私の夢です。

■【2014関西学生アメフトハイライト】龍谷大vs京都大

広報龍谷「巻頭特集| 学長対談「これからの日本と大学」

■龍谷大学の広報誌「広報龍谷」の巻頭特集| 学長対談は、鷲田清一さん(大谷大学教授・前大阪大学総長)「これからの日本と大学」です。以下は、自分用のメモのようなものです。どうか、リンクを貼った対談の方を直接お読みください。

鷲田「原発事故の後、残念ながら政府の公表するデータや発言がどんどん変わっていったり、科学者達の言うことが人によって全く違ったりするなかで、多くの人が専門家への不信感を増幅させた。これは大学に関わる者として、非常に由々しき事態だと思います。しかし、一方で、そのことによって市民達はいま、自分の生活を「自衛する」ということをはじめていますよね。」

鷲田「私学のいいところは、国立と違って、国の制度に縛られず、建学の精神に基づいて自由に特徴ある教育ができるところです。建学の精神の背景になるのは、やっぱりその大学の持つ世界観、人間観だと思うんです。生きるうえで、社会を運営していくうえで一番大事な価値って何か?私学にしばしば宗教系が多いというのは、やはり宗教をバックボーンとした人間観というものをしっかり持っているからなんですよね。」

鷲田「現場に立って、頭ではなく五感をつかって感じると、世の中には一筋縄にはいかない存在や出来事が存在するんだな、ということを理解せざるを得なくなりますよね。私達が学生だった頃は、街で暮らすなかでそういったことが経験できていたんです。」

鷲田「私が大阪大学の総長をさせていただいていたとき(2007?11年)、劇作家、看護師、コンテンポラリーダンサーなど、様々な職種の人を教員として呼んできて、正規の授業とは別に、本当に生きる力を身につけるための授業をやったんです。その人達の先導で、学校のすぐ近くの商店街の人達と協力して、一緒に映画祭をしたり、ケーキ屋さんを大学に招いてケーキの作り方を教えてもらったり。ところが学内でものすごい反対がありましてね。大阪大学が相手にするのは世界ですよ、そんなちまちましたことをやるなんて、って。でも今の学生というのは、見ず知らずの人といろいろ折衝して一から事業を立ち上げて、妥協したり、議論したりしながら一つのことを全部自分達で積み上げていくというトレーニングを全然していない。でもそういう経験が、彼らにとって本当に揉まれて生きる力を養成するんですよね。大阪大学ではその授業が本当にうまくいきまして、今では名物授業になっています。」

赤松「鷲田先生は著作のなかで、問題に直面したときにすぐ結論を出さず、それが立体的に見えてくるまで自分のなかで見極めることを『知性に肺活量をつける』という言葉で表現されていましたが、大学は、細切れの知識ではなく、そんな連結性のあるハイブリッドな知性や豊かな人間力をつける場所でありたいと思います。

「ともにいかされているいのちに、深く目覚める」という浄土真宗の教えは、エゴイズムを超えた、普遍的な人間のありようを問い直すもの。この教えは、自己中心的な底なしの欲望を満たすことばかりを指向しながら、そのことによって苦悩を深めている現代において、時代を超えてまた人々の指針となり、あらゆる知性の源となるはずです。この教えのなかで学びの時間を過ごした龍谷大学の学生達は、批判精神を持って真理を見極め、真実に生きようとする姿勢がきっと身についていることでしょう。学生たちにとっては、厳しい時代ではありますが、必要以上に悲観することなく、自らの進むべき航路を切り開いていって欲しいですね。」

広報「龍谷」No.78

■龍谷大学の広報誌、「広報Ryukoku」のNo.78が発行されました。以下、学長室広報のFacebookへの投稿を引用します。

■龍谷大学の広報誌、「広報Ryukoku」のNo.78が発行されました。以下、学長室広報のFacebookへの投稿を引用します。

「広報誌「龍谷」78号を発行しました。今号は、巻頭特集で東京大学大学院教授で日本文学者のロバート キャンベル氏と赤松学長を掲載しているほか、特色ある学生や教員、卒業生の活躍を紹介しています。また、今号からはデジタル環境でご覧いただきやすいよう、誌面デザインを変更し、デジタルブックサービス「Ryukoku University Digital Library」を導入しています。

■社会学部2年生の女子学生2人が、「アルティメット、世界ジュニアで7位」という記事も出ています。

薬師寺・東塔の心柱(しんばしら)

■3月に篠山ABCマラソンを走ってから、脚の故障、胸の肋骨(軟骨)にヒビがはいり…と、走る気持ちがしだいに萎えていき、そのうちに暑い夏になり、夏休みこそと思いつつ、忙しさにかまけて…今日に至っているわけです。体重にそんな変化はありませんが、筋肉は落ちてしまっていますね。すっかり、普通の中年のおじさんに体力は戻ってしまっています…■半年前までは、奈良の自宅周辺を10kmから15kmほど、よく走っていました。そのような、私のランニングコースに、自宅から南下して唐招提寺と薬師寺をめぐって帰宅するというものがあります。これで、だいたい10kmになります。

■はい、前置きが長くなりました。今日は、薬師寺東塔の心柱が、解体修理のために取り外しされたという話題です。創建以来、1300年で初めてのことなのだそうです。心柱の中は、長い歴史のなかで劣化し、空洞の部分もあるようです。薬師寺の僧侶の皆さんの読経のなかで、そろそろと心柱が移動する様子は、単なる修理とは違って、なにか神聖な存在に触れるかのようです。2つの動画をじっくりご覧いただければと思います。これから修理とともに、柱を支える基壇の発掘等の調査も行われるようです。下の動画では、管長である山田法胤で、古代の謎が解ければよいといっておられます。どんなことが見えてくるんでしょうね〜。

■この話題とは直接関係ありませんが、薬師寺の管長である山田さんや副住職をされておられる村上太胤さんをはじめ、多くの僧侶の皆さんが、龍谷大学文学部を卒業されておられます。このうち村上さんは、現在、龍谷大学の同窓会組織である「校友会」の会長をつとめておられます。

龍谷大学ヨサコイサークル「華舞龍」の練習

龍谷大シーホースvs京都大ギャングスターズ(関西学生アメリカンフットボール)

■昨日は、「北船路米づくり研究会」による第3回「かかし祭」が開催されました。この活動はゼミ活動の一環として実施されています。学生の自主性で運営されています。今回は約2/3のゼミ生が参加しました。自分自身で、取り組むべき活動があるゼミ生、このような農業に関心のないゼミ生、また他のゼミ生と一緒に活動することが苦手な学生は、この研究会の活動には参加しません。それでかまわないと思っています。たとえば、体育局(体育会)の運動部に参加している学生は、参加しません。厳しい練習があり、参加すること自体もなかなか困難です。そのような1人に、アメリカンフットボール部で活躍しているTくんがいます。

■昨日は、「北船路米づくり研究会」による第3回「かかし祭」が開催されました。この活動はゼミ活動の一環として実施されています。学生の自主性で運営されています。今回は約2/3のゼミ生が参加しました。自分自身で、取り組むべき活動があるゼミ生、このような農業に関心のないゼミ生、また他のゼミ生と一緒に活動することが苦手な学生は、この研究会の活動には参加しません。それでかまわないと思っています。たとえば、体育局(体育会)の運動部に参加している学生は、参加しません。厳しい練習があり、参加すること自体もなかなか困難です。そのような1人に、アメリカンフットボール部で活躍しているTくんがいます。

■昨晩、「かかし祭」を終えて帰宅してfacebookをみたとき、ビッグニュースが眼にはいりました。関西学生アメリカンフットボールの秋季第1節(秋から始まるシーズンの第1試合目)「龍谷大シーホースvs京都大ギャングスターズ」の試合結果です。「龍谷大14―9京大」で、龍谷大学シーホースが勝利したというのです。これは画期的なことです。私は12月に開催される「甲子園ボウル」の観戦にでかけることがあります。大学アメリカンフットボールが好きです。しかし、試合の内容について専門的に解説する能力はないので、以下の記事をお読みください。

【アメフト】龍谷大、大金星!7度目対決で日本一4度の京大を撃破 2014年9月1日6時0分 スポーツ報知

■「かかし祭」があったため、私は実際の試合をもちろん観戦することはできませんでした。しかし今の世の中、とても便利になっています。「USTREAM」で試合を観戦することができるのです。「rtvチャンネル1」です。試合結果はわかっていましたが、インターネットでこの録画を確認しました。Tくん、頑張っていました。活躍していました。ゼミのなかであれば、他の男子学生と比較としてガッチリとした大きな身体をしているわけですが、試合の様子をみていると、そのようなTくんでも細く見えます。それだけ、他の選手の身体が大きいということですね。

秋季第1節 龍谷大シーホースvs京都大ギャングスターズ(関西学生アメフト)

■昨年、一昨年と、龍大は惜しいところで京大に敗れてきました。昨年は、1部リーグ(ディビジョン1)で、京大が4位、龍大が5位でした。さきほどのスポーツ報知の記事によれば、「2004年に1部昇格して以来7度目の対戦で京大を初めて下した」ということのようです(私が学生の頃は、京大には圧倒的な強さがありました)。次の試合は、関大戦(9月13日)です。昨年3位のチームです。その試合でさらに自信をつけ、経験知を積んでほしいと思います。そして、その上にいる立命館パンサーズと関西学院ファイターズと勝負する足がかりをつかんでほしいと思います(一方的に負けることがないような…)。今回の試合、素人目ですが、ターンノーバー( インターセプトやファンブルでオフェンス側が攻撃権を失い、ディフェンス側へ攻撃権が変わること)が多かったように思います。ミスを減らし、練習で蓄積した力を存分に発揮して、少しでも上位陣に食らいついてほしいと思います。次の関大戦、Tくんの活躍に注目したいと思います。

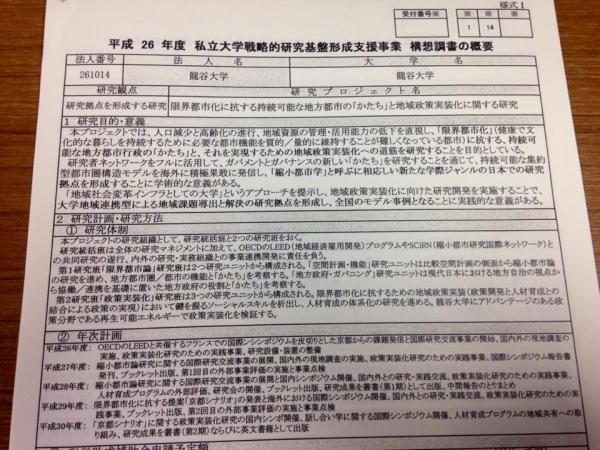

限界都市化に抗する持続可能な地方都市の「かたち」と地域政策実装化に関する研究

■昨日の午前中は、前期に担当した「社会学入門演習」の1年生たちと個別面談をしました。午後は試験補助監督。その合間に、9月に韓国で開催される国際会議の原稿作成に励み、夕方は学内便の車で深草キャンパスに移動しました。深草キャンパスで、政策学部が中心になって進めている「LORC(地域公共人材・政策開発リサーチセンター)」の研究会議が開かれたからです。「LORC」は、「地域公共政策」研究、並びに「地域公共人材」研究を担う龍谷大学の研究センターです。その「LORC」による「限界都市化に抗する持続可能な地方都市の『かたち』と地域政策実装化に関する研究」が、文部科学省の平成26年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に採択されました(採択結果一覧)。すでに、2003年度から2007年度までのフェーズ1、2008年度から2010年度までのフェーズ2、2011年度から2013年度までのフェーズ3を経ていますので、今回はフェーズ4ということになります(フェーズ3では、「人口減少時代における持続可能な地域づくりのための制度的インフラと地域公共人材育成の実践的研究」に取り組んできました)。写真は、「構想調書」です。研究体制は、第1研究班「限界都市論」研究班と、第2研究班「政策実装化」研究班の2つから構成されています。私は、第一研究班「限界都市研究班」に所属しています。政策学部の教員の皆さんが中心になりますが、法学部や国際文化学部からも参加しておられます。社会学部からは私だけです。分担の研究課題は、これまでの研究経過や専攻分野から「地域資源の管理の研究」となっています。

■ところで、フェーズ4の「限界都市化に抗する持続可能な地方都市の『かたち』と地域政策実装化に関する研究」は、以下のような研究になります。詳しくは、新しいフェーズ4の公式サイトで公表されることになると思いますが、とりあえず、この支援事業の構想調書から引用してみます。

本プロジェクトでは、人口減少と高齢化の進行、地域資源の管理・活用能力の低下を直視し、「限界都市化」(健康で文化的な暮らしを持続するための必要な都市機能を質的/量的に維持することが難しくなっている都市)に抗する、持続可能な地方都市行政の「かたち」と、それを実現するための地域政策実装化への道筋を研究することを目的としている。

研究者ネットワークをフルに活用して、ガバメントとガバナンスの新しい「かたち」を研究することを通じて、持続可能な集約型都市圏構造モデルを海外に積極果敢に発信し、「縮小都市学」と呼ぶに相応しい新たな学際ジャンルの日本での研究拠点を形成することに学術的な意義がある。

■私は、これまでの「LORC」の研究に関わったことはありません。今回が初めてです。正直にいえば、これまでの活動のプロセスについてもよくわかっていません。さてさて、どんな感じに会議は展開するのだろうなと、少し心配していました。政策学部が中心なので、当然のことながら行政学とか政治学、そして都市計画を専門とする人たちが中心となります。私自身、30代の頃から、分野を超えた研究プロジェクトに幾度も関わってきました。自分の経験からもいえるのですが、工夫を凝らさなければ、異なるディシプリン間での議論や連携はなかなか難しいのです。しかし、皆さんの話しに耳を傾けるうちに、ぼやっと自分のこの「LORC」内での立ち位置のようなものが見えてきました。

■これまで時折このブログでもエントリーしていますが、コアメンバーとして参加している総合地球環境学研究所の奥田プロジェクトの研究と連動させることで、いろいろ展開していけそうな感触を得ることができました。なぜなら、今期のLORCが重視している地域が、「京都府北部都市圏」と「滋賀県湖南都市圏」だからです。少し説明します。フェーズ4では、前者の「京都府北部都市圏」が一極中心型の集約型都市圏構造の事例として、後者の「滋賀県湖南都市圏が多極分散型の集約型都市圏構造の事例として取り上げ、比較研究を進めることになっています。奥田プロジェクトでは、野洲川をメインのフィールドとして取り上げています。野洲川は湖南都市圏の中心となる河川です。エリア的にはドンピシャリと重なりました。野洲川は、複数の自治体を流れて琵琶湖に流入します。多極分散型の集約都市圏構造、そしてそこでの「自治体とガバナンスのあり方」というフェーズ4の課題と、人口減少と高齢化の進行のなかでどうやって野洲川流域を末端のコミュニティレベルから管理していくのかという課題とは、どこかで結びつくはずです(重層化されたガバナンスのあり方→「階層化された流域管理」)。会議に参加された皆さんに、研究の方向性に関して自分なりのイメージを語ったところ、ご納得いただけたようすでした(まだ、よくわかりませんが…)。良い感触を得られました。

■昨日は、学外から同志社大学政策学部の新川先生が参加されていました。新川達郎先生には初めてお会いしました。岩手県立大学総合政策学部に勤務しているときから、間接的に、いろいろお名前をお聞きしていましたが、お会いしたのは今回が初めてです。研究会議のあとは、大学の横にある「新華」で懇親会が開かれました。その場で、「大津エンパワねっと」の話しも飛び出してきました。あくまで私の個人的な考えですが…こんな話しをしました。「大津エンパワねっと」が文部科学省の「現代GP」に採択されたときから、こういった地域連携型教育プログラムと連動させて、同時に地域社会やコミュニティに関する共同研究も進めなくてはいけないと主張しました。しかし、そのような意見はまともに相手にされることはありませんでした。私の主張の仕方が悪かったのかもしれませんが、空振りでした…。時代状況を読み、社会学部ならではの学際的な研究、特に、地域コミュニティに関する研究を進めてくるべきだったのに…。そう思うと残念でなりません(もはや、過去形で語るしかないのですが…)。政策学部は、教育と研究をすごく上手に連動させながら組織運営をしている…ようにみえます。いつも、そのような政策学部の動きを横目でみてきましたが、「LORC」での研究を進めながら、今後も政策学部の組織運営に関しても、いろいろ学ばせていただこうと思います。

おおつ未来まちづくり学生会議

■先日のエントリー「『おおつ未来まちづくり学生会議』と、家棟川流域の再生」に書いた通り、昨日10日(木)、浜大津にある旧大津公会堂で「おおつ未来まちづくり学生会議」の第1回会議が開催されました。この会議は、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」大学地域連携課題解決支援事業2014に、「理想の大津つくろう~大学生が考える未来の大津~」という事業名で採択されています。私は、この事業にアドバイザーとして参画・参加しています。今回のこの事業は、「大津エンパワねっと」を通して様々な機会にお世話になってきた、大津市役所企画調整部企画調整課のTさんからの依頼でした。Tさんとのご縁により、学生たちが成長できる新たな機会をいただけたこと、心から感謝いたします。今回のこともそうですが、「ひとつひとつのご縁を大切にしていると、ご縁がご縁を生み出していく…」ということを日々、実感しています。

■先日のエントリー「『おおつ未来まちづくり学生会議』と、家棟川流域の再生」に書いた通り、昨日10日(木)、浜大津にある旧大津公会堂で「おおつ未来まちづくり学生会議」の第1回会議が開催されました。この会議は、「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」大学地域連携課題解決支援事業2014に、「理想の大津つくろう~大学生が考える未来の大津~」という事業名で採択されています。私は、この事業にアドバイザーとして参画・参加しています。今回のこの事業は、「大津エンパワねっと」を通して様々な機会にお世話になってきた、大津市役所企画調整部企画調整課のTさんからの依頼でした。Tさんとのご縁により、学生たちが成長できる新たな機会をいただけたこと、心から感謝いたします。今回のこともそうですが、「ひとつひとつのご縁を大切にしていると、ご縁がご縁を生み出していく…」ということを日々、実感しています。

■さて、学生会議のメンバーは、瀬田キャンパスの3学部に所属する学生たちで、全員で12名。社会学部からは、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コースを修了したエンパワ5期生(6名)と、現在履修中の6期生(3名)、そしてエンバワ5期生の推薦で参加してもらった2回生(1名)の皆さんが参加してくれました。国際文化と理工のそれぞれ1名ずつ。お2人とも、自分たちでプロジェクトをたちあげ、農業や食の問題に実践的に取り組んでいます。あいにくどうしても1人はこの会議に日程を調整できなかったのですが、台風のなか、残りの11名は集まることができました。

■この学生会議は、昨日も含めて、全体で4回開催されることになっています。以下が、その予定です。昨日の第1回では、11名の学生と市役所の職員の皆さん(企画調整課、都市計画課)が、「ひと」「自然」「まち」の3つのテーマに関してグループワークに励みました。そして、3つにグループをつくり、9月に行うまち歩きの場所やコースについての検討を行い、グループごとにリーダーも決定しましした。昨日は、企画調整部の部長さんもおみえになり、学生たちを激励してくださいました。また、地元のケーブルテレビであるZTVと京都新聞の取材がありました。

第1回7月10日(木)「おおつを『知る』」(講義、グループワーク)

第2回9月12日(金)「五感を使ったまち歩き」(まち歩き)

第3回10月上中旬「おおつの”いいね”を考える」(グループワーク)

第4回10月下旬-11月上旬「理想のおおつをつくろう!」(グループワーク、発表)

発表12月(未定)「発表会」(大学地域交流フェスタにて活動報告)

■学生たちは、9月の「まち歩き」にそなえて、夏期休暇中に課題に取り組む予定になっています。

【追記】■龍谷大学のホームページおよび社会学部のホームページにニュースとして取り上げられました。