ゼミで「まわしよみ新聞」

▪︎陸奥賢さん(むつさとしさん)が発案された「まわしよみ新聞」。3年生のゼミでもやってみました。陸奥さんによれば、「まわしよみ新聞」の効果は、以下の5つなのだそうです。詳しくは、「まわしよみ新聞の効果」をお読みいただければと思います。

①自分の世界を広げる

②他者を理解するコミュニケーション・ツール

③新聞記事(話のタネ、対話の土台)があることで、自然と話が弾んでいく

④プレゼン力を養う(カードゲーム的面白さ)

⑤「無目的」「ノーテーマ」で開かれ、平等に発言機会が与えられる対話の場

⑥レイアウトやデザインのスキルを磨く

⑦メディア・リテラシーを育てる

⑧新聞購入者が増える(「社会の公器」としての新聞応援企画)

⑨アナログ的手法で、誰でも参加しやすい。「参加者の多様性」を担保できる

⑩「顔が見えない記事」から「顔が見える記事」へ

⑪「ぼくらの新聞」を作ることで「共有場=コモンズ」が産まれる

⑫「新読」(目のメディア)ではなく「新聞」(視読聴のメディア)にする

⑬「新聞+他者との会話」というメディアミックス

⑭メディアの遊技者(トリックスター)を作る

⑮「脱・目的論的」であり「セレンディピティ」(偶察性)を楽しむ

⑯個人芸と全体芸で構成され、「世界を作る手仕事感覚」がある

⑰「NIE」(Newspaper in Education=教育に新聞を)ではなくて「PIN」(Play in Newspaper=新聞を遊ぼう)を

⑱マスメディアとソーシャルメディアのあいだを担う「まわしよみ新聞」

⑲みんなで作った「まわしよみ新聞」を掲示することで「活動の宣伝広報ツール」になる

⑳「他者」にアプローチする「いつでも、どこでも、だれでもできる」というコモンズ・デザイン

㉑大阪発の市民メディア

▪︎なんだか、これでもか!…という程、いろいろ効果が書かれています。おそらはく、「まわしよみ新聞」の実践を積み重ねていくうちに、結果として「発見」された効果もあるのではないかと思います。

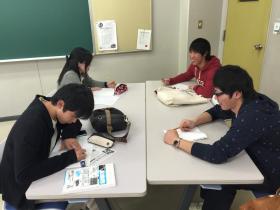

社会学演習ⅠAでの「まわしよみ新聞」

■本日2限の「社会学演習ⅠA」=3年生ゼミで、「まわしよみ新聞」を実施しました。まずは、少し前のエントリーをまずはお読みいただければと思います。

■社会学部では、社会学学科の猪瀬ゼミとコミュニティマネジメント学科の仲畑ゼミで、「まわしよみ新聞」が実施されたようですが、いよいよ私が担当する3年生のゼミでも、、本日2限、みんなでも挑戦してみました。挑戦といっても、誰でも、どこでも、簡単にできることがこの「まわしよみゼミ」の特徴です。詳しくは、ぜひ公式サイトをご覧いだたければと思います。

■本日、さっそくfacebookに記事を投稿したところ、「まわしよみ新聞」の発案者である陸奥賢さんから、さっそくコメントをいただきました。また、他の皆さんにもいろいろシェアいただきました。この「まわしよみ新聞」、多くの皆さんに注目されているのですね。ちなみに、今日は、韓国の建国大学の知人もFacebookに「いいね!」をしてくださいました。「DMZ住民アカデミー」という地域活性プロジェクトでも活用してみたいとコメントをくださいました。「まわしよみ新聞」が国境を越える日も近いかもしれません。

【追記】▪︎本文の最後に「国境を越える人も近いかも…」と書きましたが、発案者の陸奥賢さなからfacebookでお返事をいただき、すでに韓国で、またオーストリアやアメリカでも実施されているのだそうです。う〜ん、おそるべし「まわしよみ新聞」。

社会学演習ⅠA・3年生ゼミ

▪︎2015年度は、月曜日の午前中、2コマ授業入っています。1限目が「社会調査実習」、2限目が「社会学演習ⅠA」です。2限目は、3年生のゼミというとわかりやすいですね。今年は、脇田ゼミに18名の学生がやってきました。ほとんどが、第一志望で所属してくれているのですが、なかには第4希望…という人もいます。希望通りのゼミの所属にはならなかったようですが、それなりに機嫌よくやってくれています。安心しました。

▪︎ゼミでは、良い人間関係をつくっていくために、時間をかけることにしました。今日は、ちょっと簡単に前置きの説明をしたあとに、グループに分かれてお自己紹介をしてもらいました。最初に自己紹介をやっているのですが、18名の前で自己紹介をするのと、少人数に分かれて自己紹介をするのとは、やはり違うようですね。グループに分かれての自己紹介は、2回ほど「シャッフル」しました。時間が足らないぐらいでした。かなり盛り上がりました。引っ込み思案で、話しができない…という人はいなかったようで、安心しました。来週は、噂の「まわしよみ新聞」をやってみる予定です。

▪︎学生たちとは、36歳の年齢差があります。同じゼミとはいっても、私たちが学生のときとは、ずいぶん違います。私が3年生のときは、クロード・レヴィ=ストロースの『親族の基本構造』と『アスディワル武勲詩』がゼミのテキストでした。『親族の基本構造』は、1977年、上・下に分けて翻訳されました。それがテキストだったのです。当時の私たちには、大変難解でした。毎週、ゼミ生が順番にレジュメを用意して発表をし、ゼミ担当の先生が解説をしました。この『親族の基本構造』については、「構造主義」という思想を理解していないとわからないので、頑張って自分自身でも、「構造主義」を自学自習をしました。今から思えば、かなり無理のあるテキストだったと思います。しかし、当時は、そういうことがまだ「まかり通って」いました。でも、一生懸命、「難しいこと、知らないことを理解したい」という「背伸び」をする気持ちがありました。それは、それで満足感がありました。まあ、こんなことをいっても、時代が違うので仕方がないのですが。

脇田ゼミ12期生!!

素敵な写真。

社会学部校友会の新会員歓迎パーティ

▪︎昨日は、卒業式の後、琵琶湖畔にあるロイヤルオークホテルで「社会学部同窓会の新会員歓迎パーティ」が開催されました。全国の大学で、卒業式の後はパーティが開かれると思いますが、龍谷大学のばあいは、同窓組織である校友会に卒業生を新会員として迎えるという趣旨のもと、各学部の校友会が学部ごとに開催されています。私たち教員も、そのパーティに招待していただいています。

▪︎パーティのメインイベントは、恒例となっている大抽選大会です。ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」がプロデュースした純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」も景品に登場しました。プレゼンターは、研究会代表の小西くんと、副代表の小林さんです。また、パーティの会場では、「北船路」がふるまわれました。同窓会の皆様、ありがとうございました。

▪︎村上太胤校友会会長からスピーチと乾杯のご発声をいただきました。会長は、1969年に龍谷大学文学部仏教学科を卒業され、現在は、法相宗大本山薬師寺の副住職をされています。たいへんユーモアたっぷりのスピーチをいただきました。ありがとうございました。また、万歳三唱ならぬ、乾杯三唱を教えていただきました。また、研究会がプロデュースした「北船路」、会長にも気に入っていただけました。ありがたいです。

▪︎パーティが始まる前、校友会会長の村上太胤さんと副会長の湯口博さんとお話しをさせていただきました。会長が副住職をおつとめになっている薬師寺は、私のマラソンの練習コースと関係しています。自宅から尼辻に走り、唐招提寺の横をぬけ、薬師寺の敷地の周りをぐるっと走って、また自宅に帰る…というのが私の定番の10km練習コースですとお伝えすると笑っておられました。

▪︎この写真、左は、後輩がプレゼンターに登場した(トップの写真)ということで、ステージに駆け寄る4年生の皆さんです。研究会の活動は大変だったけど、頑張ったからこそ得られたものもある…そういう笑顔なのだと思います。右の写真。左はゼミTさん。その横はTさんの友達です。お名前は…忘れてしまったけど、彼女から就職活動の相談を受けたことがあり、そのときのことはしっかり記憶しています。希望通りの仕事に就くことができたようです。おめでとう!!

脇田ゼミ10期生「卒業おめでとう!!」

▪︎昨日は、卒業式でした。脇田ゼミ10期生が卒業しました。10期生のみなさん、卒業おめでとうございます。

▪︎卒業論文の指導では、いったいこの学年は…と不安にもなりました。というのも、私が求める水準に超えることのできた学生もいますが、そうではない学生も多々いたからです。もっとも、後者のそうではない学生でも、最後はなんとか卒業論文を提出することができました。その評価はどうあれ、卒業式を迎えられたことは、本当に良かったと思っています。

▪︎通俗的な言い方になりますが、卒業後は、社会の荒波のなかで揉まれることになります。それぞれの職場で、信頼され、活躍できる人材に成長していってほしいと思います。与えられた仕事をただ単純にこなすだけでなく、自分で仕事をみつけることのできる人に成長して欲しいと思います。そして、自分を活かしてくれている周りの人びとに感謝できる、そのような気持ちを持つことのできる人にも成長してほしいと思います。ゼミでは「北船路米づくり研究会」の活動に取り組んできました。この活動での経験は、みなさんが社会人となったとき、必ず役立つはずです。みなさんが社会人として成長されることを楽しみにしています。

▪︎時々、学年の同窓会をやってください。学年の同窓会幹事は、大津の街で働くことになった上田麻央さんにお願いすることにしました。たまには、私も同窓会に呼んでください。みなさんの近況を聞かせていただきたいと思います。そして、卒業後、どのように成長されているのかを確認させてください。楽しみにしています。

2016年4月に社会学部を改組、社会学部福祉系2学科を「現代福祉学科」に改組

▪︎私が勤務する龍谷大学社会学部が改組を行うことになりました。詳しくは、龍谷大学のホームページの記事をご覧ください。

深草

▪︎今日は、深草キャンパスで、定例の大学院の会議が開催されました。そのあと、知り合いの先生の研究室を訪問して、少し情報交換をさせていただきました。もちろん他学部の方ですが、これからの龍谷大学の行く末、特に瀬田キャンパスの行く末に関して、いろいろ情報交換させていただきました。ありがたいことです。その後、外のでると、写真のような感じになっていました。

▪︎今日は、深草キャンパスで、定例の大学院の会議が開催されました。そのあと、知り合いの先生の研究室を訪問して、少し情報交換をさせていただきました。もちろん他学部の方ですが、これからの龍谷大学の行く末、特に瀬田キャンパスの行く末に関して、いろいろ情報交換させていただきました。ありがたいことです。その後、外のでると、写真のような感じになっていました。

▪︎トップの写真は、iPhone6plusのパノラマ機能を使って撮ったものです。昼間から夜に移行する時間帯、見慣れた風景であっても不思議な魅力を発します。右端の建物は、ひとつだけ明るい照明がついています。現在建築中の新校舎です。夕方ですが、なかでは工事が行われていました。

▪︎中段左。これも深草キャンパスです。といっても、「おっ…」と思ったのは、微かにまだ明るさを残した空です。写真を撮ろうと意識することで、その微妙な美しさが見えてきました。キャンパスを出て、京阪の深草駅に向かいました。下段の写真は、跨線橋の上から撮った深草駅です。ちょうど「出町柳」行きの普通電車が深草駅に入ってくるところでした。これも見慣れた風景ですが、こうやって写真に撮ると、普段は思いもしない感覚が味わえるのです。

シンポジウム「大津いじめ事件のあと」

■facebookにも同じ写真を投稿したところ、龍谷大学社会学部を卒業した後、教員になるべく京都教育大学の大学院に進学した卒業生から、「第三者委員会のメンバーとして、尾木先生と一緒に取り組まれている先生が院におられます。すごく、貴重な講演会ですね(^^)」とのコメントをいただきました。尾木先生とは、教育評論家として活躍されている尾木ママこと尾木直樹さんのことです。たくさんの皆さんのご来場をお待ちしております。

■詳しくは、以下をご覧ください。

龍谷大学社会学部学会シンポジウム 大津いじめ事件のあと~止められない暴力と向き合う社会へ~

開催日時

2015年1月15日 16:00 〜 2015年1月15日 17:30

開催場所

8号館103教室MAP

お問い合わせ

龍谷大学社会学部学会

龍谷大学社会学部学会シンポジウム

大津いじめ事件のあと~止められない暴力と向き合う社会へ~と き 2015年1月15日(木) 開場15時30分 開演16時00分

ところ 龍谷大学瀬田学舎8号館103教室

講 師 尾木 直樹(教育評論家、法政大学教職課程センター長・教授)

加野 芳正(香川大学教育学部・教授)

森澤 範子(大津市いじめ対策推進室・相談調査専門員)2014年10月11日、大津いじめ事件から3年を迎えた。加害者に対するネット上の批判や社会の反応も大きく、いじめ事件として社会的に強い影響を与えた事件である。また近年は、SNSを使ったいじめもメディアで多く取り上げられている。事件後、いじめに対する取り組みや社会、地域にはどのような変化があったのだろうか。いじめという怪物に立ち向かうために今、私たちにできることは何か。本シンポジウムでは、事件から3年、いじめ防止対策推進法公布から1年を迎え、もう一度いじめについて考え、向き合う場としたい。

入場無料 一般来場歓迎