京都から神戸へ

◾︎先週の土曜日、龍谷ミュージアムへ行ってきました。「水木しげる魂の漫画展」が開催されており、翌日の日曜日が最終日だったからです。博物館の課長さんに「まだ来ていないでしょ‼️」とfacebookでご指摘を受け、「そうや、まだ行ってへんかったわ」と慌てて土曜日に観覧したというわけです。いや、課長さんにご指摘いただき、良かったです。結局、この水木しげるさん展覧会、来館者数は40,000人を超えたそうです。大学が運営する博物館としては、かなりの実績だと思います。素晴らしい。

◾︎さて、展覧会の中身ですが、詳しいことは別途エントリーしたいと思います。細かいことですが、水木しげるさんの水木というペンネームは、母校・兵庫県立兵庫高等学校のそばにある水木通りが元になっていることを確認しました。水木さんは、戦後、ここで「水木荘」というアパートを経営されていたのです。それはそれで良いのですが、どうしてペンネームになったのか。漫画展の展示で知ることができました。なるほど、なのですよ。

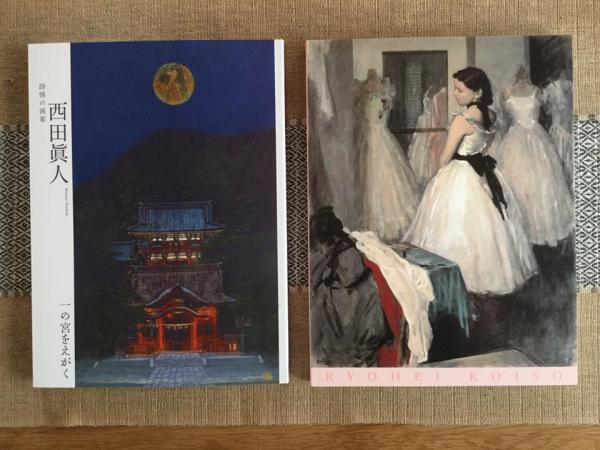

◾︎龍谷ミュージアムの「水木しげる魂の漫画展」を拝見した後、神戸の六甲アイランドへ移動しました。六甲アイランドには美術館が3つもありますが、そのうちの2つ、「神戸ゆかりの美術館」と「神戸市立小磯記念美術館」で、母校の先輩や大大先輩の展覧会が開催されていたからです。少し詳しく説明します。母校、兵庫県立兵庫高等学校の学年が6つ上、今年の春まで京都市立芸大で教員をされていた西田眞人先輩の「一の宮をえがく」が「神戸ゆかりの美術館」で、母校の前身である神戸第二中学校を卒業された小磯良平先輩(大大先輩ですね…)の「没後30年 小磯良平-西洋への憧れと挑戦-」が「神戸市立小磯記念美術館」で開催されています。最近、母校の同窓生の皆さんから、この2つの展覧会の招待券をいただけたこともあって、神戸まで出かけることにしたのです。こういう機会がないと、故郷の神戸に行くこともできません。

◾︎西田眞人さんの作品にはとても感動しました。日本画家である西田さんは、現在、全国各地にある一の宮と呼ばれる神社を訪ねて、その姿を日本画に描き続けておられます。今回の展覧会は、その中間発表のようです。絵画のことはよくわかりませんが、全国各地の一の宮とともにある自然、歴史、何故そこに祀られているのかといった理由についてまで、西田さんが想いを馳せるとともに感じ取られた事柄が、精緻で繊細な筆使いで作品の中に埋め込まれているかのように感じたからです。とても感動しました。この展覧会では、一の宮の作品に加えて、初期の神戸を描いた作品、阪神・淡路大震災、取材旅行をされたイギリスの風景をテーマにした作品、スケッチ、下絵も展示されていました。時間をかけて出かけて良かった…そう思える作品の数々でした。

◾︎西田先輩の後は、小磯大大先輩の展覧会です。小磯先輩は、教科書にも登場される歴史上の人物であり、誰しもがご存知の方なので、私のような者が説明するまでもありませんね。ただ、今回の展覧会で少し驚いたことがあります。戦争画(作戦記録画)です。軍部の要請で、このような作品も描かれていたのですね。その中には今年の夏に発見された、特攻隊員の肖像画もありました。もちろん、小磯良平といえば女性を描いた作品が有名なのであり、1941年に描かれた「斉唱」も実物を始めて拝見して感銘を受けました。また、展覧会全体を通してですが、その時々の西洋絵画先端の動きを注視し、そこから影響を受けつつ、画風変えてこられたこともよく理解できました。そういう意味で、勉強になりました。展覧会のタイトルにある「西洋への憧れと挑戦」の意味もよく理解できました。

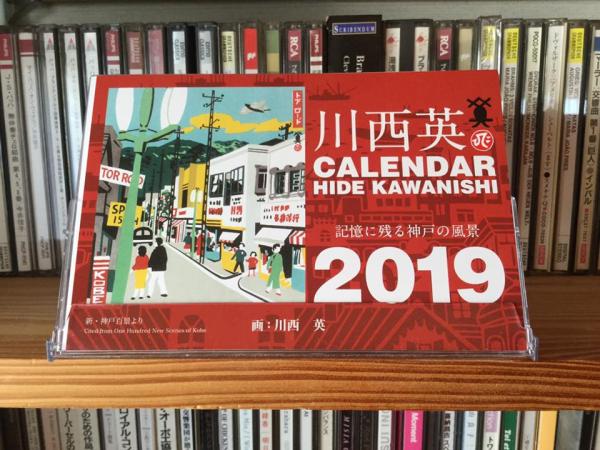

◾︎今回は、JR芦屋まで新快速、芦屋から住吉までは普通の須磨行き、そして住吉からは六甲ライナーに乗りました。「キョリ測」というアプリで作成した地図の画像をご覧ください。六甲ライナーに乗ったところを赤い線にしました(設定がジョギングになっていますが、これは設定ミスです)。六甲アイランドは、住宅地を造成する際に出た土砂で埋め立てた人工島です。1972年(昭和47年)に埋め立て工事に着工し、埋め立てが完了し、住宅が建設され入境が始まったのは1988年(昭和63年)3月になります。その頃は、すでに結婚して奈良県に住んでいて、神戸を訪れることはなくなっていました。ということで、今回、六甲アイランドには、生まれて初めて行ったことになります(たぶん…)。自宅へは、同じコースで戻りました。写真は、帰りの六甲ライナーから撮影したものです。東灘区の青木というところで生まれこともあり、この海と山が迫ったこの風景が、私の原風景かと思います。いつも通り、展覧会の図録を購入しました。「神戸市立小磯記念美術館」では、神戸の街の版画を残した川西英の、来年のカレンダーも購入しました。川西の作品は、幼い頃の記憶とともにある、私には懐かしい作品になります。

「龍谷大学吹奏楽部創部50周年記念 第45回定期演奏会」

■龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会に関する情報を転載いたします。

12月25日(火)に大阪にあります ザ・シンフォニーホールにて【龍谷大学吹奏楽部創部50周年記念 第45回定期演奏会】を開催いたします。

定期演奏会のチラシが完成いたしました!こちらは演奏会の三部にお届けします、スペインを舞台に作曲された「バレエ音楽『三角帽子』」を連想させるデザインとなっております。

二部には、世界で活躍されているユーフォニアム奏者 外囿祥一郎さんをお招きし「ユーフォニアムと吹奏楽のための協奏曲 」を演奏いたします!

今年度最後の演奏会となりますので、ぜひお越しください(^o^)

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

【日程】2018年12月25日(火)【客演】外囿 祥一郎(ユーフォニアム奏者)

【開演】18:30(開場 17:30)

【会場】ザ・シンフォニーホール

【アクセス】

・JR大阪環状線「福島」駅から徒歩約7分

・JR東西線「新福島」駅1番出口から徒歩約10分

・JR「大阪」駅から徒歩約15分【プログラム】

バレエ音楽「三角帽子」

作曲 M.ファリャ

ユーフォニアムと吹奏楽のための協奏曲

作曲 D. ギリングハム

他

※都合により曲目を変更する場合がございます。【チケット料金】全席指定

前売り券:S席1,800円

A席1,500円

B席1,200円

当日券:全席一律1,800円※チケット好評発売中

(Pコード 127-324)

http://md-ticket.pia.jp/pia/ticketInformation.do…

※当日券はご用意できない場合がございます。

※車椅子・介助者席をご利用の方は下記の連絡先までご連絡ください。

※未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。【お問い合わせ】

▼電話番号

070-6929-3909

〈受付時間 10:00~21:00 水曜・日曜・祝日を除く〉

▼メールアドレス

ryukoku.windmusic@gmail.com

【当部紹介】

▼龍谷大学吹奏楽部HP

http://ryukoku-windmusic.com

▼龍谷大学吹奏楽部ブログ

http://ryukoku-sports.jp/windmusic

自己分析グループワーク

◾️昨日の3回生のゼミは、キャリアセンターの職員の方にお願いをして、自己分析のグループワークをしました。キャリアセンターが、各教員に「やりませんか」と打診されてきたので、すぐに実施していただくことにしたのです。結構、学生の皆さんは楽しんでグループワークに取り組んでいました。自己分析のやり方も、ちょっとわかったかもしれません。器用にグループワークをこなしているような気がしました。ただし、同時に、いろいろ思うところもありました。

◾️聞こえは悪いかもしれませんが、就職活動においては「自分を売り込むための話しをしたり書いたりする技法」が必要であることはよく理解しています。しかし、私がもし雇用する側だとすれば、もう少し別のことを聞きたくなります。異なる立場、異なる考え方、異なる価値観の人たちと、小さくても良いので、なんらかの共通の課題を解決するために、それぞれの人の持ち味を活かすような協働関係や場をどのように築こうとしてきたのか。ちょっとまわりくどい言い方ですが、その辺りの学生時代のリアルな経験のことについて、もっとストレートに話しを聞かせてもらいたいと思うからです。これは、私個人の考えというよりも、採用する側の皆さん(企業、地方自治体)が、そのような学生の皆さんの潜在的な能力を気にしておられるように思うからです。

◾️「自己」を中心に置いて考えるよりも、「他者」との関係の中でどういう経験をして、どんな壁を乗り越えてきたのか…ということなのかな。ちょっと極論を言えば、浄土真宗の教えに基づくキャリア教育とは、どういうことなんだろう…ということでもあります。龍谷大学の場合は、「建学の精神」=「浄土真宗の精神」に基づいたユニークなキャリア教育ができるはずだと思うからです。建学の精神については、こちらをご覧ください。わかりやすく説明してあります。

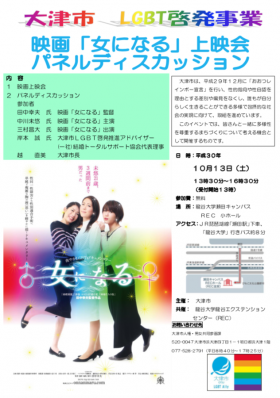

映画「女になる」上映会・パネルディスカッションの開催について

▪️私は残念ながら行けないのですが、明日、瀬田キャンパスで「映画「女になる」上映会・パネルディスカッションの開催について」が開催されます。詳細は以下の通りです。

滋賀県大津市では、平成29年12月に「おおつレインボー宣言」を行い、性的指向や性自認を理由とする差別や偏見をなくし、誰もが自分らしく生きることができる多様で包摂社会の実現を目指し、申請書の性別欄の廃止や職員研修等の取り組みが進められています。しかし、LGBTの方々を取り巻く現状は、理解不足や認識の不足から生じる様々な課題が存在しており、当事者の生きづらさにつながってます。

様々な課題を解消するためにも、当事者の声や意見を直接聞く機会を設け、理解を深めるきっかけとするため、大津市と龍谷大学が連携し、映画上映会と出演者を交えたパネルディスカッションを開催します。

日 時:2018年10月13日(土)13時30分~16時30分(受付開始13時00分)

参加費:無料

場 所:龍谷大学瀬田キャンパスREC小ホール

申 込:不要(当日直接会場までお越しください)主 催:大津市

共 催:龍谷大学龍谷エクステンションセンター(REC)

ニュージーランドの高校生のハカ

▪️ニュージーランド・ハミルトンボーイズ高校とガールズ高校の生徒の皆さんが来学されました。マオリ族民族舞踊の「ハカ(HAKA)」を深草キャンパスのステージで披露してくださったようです。実際に見学したかったな〜。

▪️ハカというと、ニュージーランドのラグビーチーム「オールブラックス」が試合前に演じることが有名です。試合前に相手に対して何か威嚇するような雰囲気がありますが、そうではないということを知りました。相手に対する敬意を表現しているのだそうです。ですから、結婚式や開会式など、様々な式典で演じられるそうです。そうか〜。恥ずかしいことに、わかっていませんでした。

龍谷大学の歴史 -Discovery Channel制作

◾️YouTubeにアップされている、龍谷大学動画です。龍谷大学の歴史が1分45秒で紹介されています。

龍谷大学の歴史は1639年に西本願寺に設けられた「学寮」にはじまります。以来370年にわたって、本学は最高の教学環境を提供することをめざし、先進的な取り組みを続けてきました。進取の気風は今も昔も脈々と受け継がれ、インターンシップ制度の拡充やカリキュラム改革など、教育体制の充実に力を注いでいます。また本学には長い歴史を通じて貴重な文献や資料が広く社会から寄せられており、それらの多くは大宮キャンパスをはじめとする各キャンパスの図書館に所蔵され、高度な教育・研究に活用されています。

◾️その他にも、YouTubeには、様々な動画がアップされています。こちらをご覧ください。

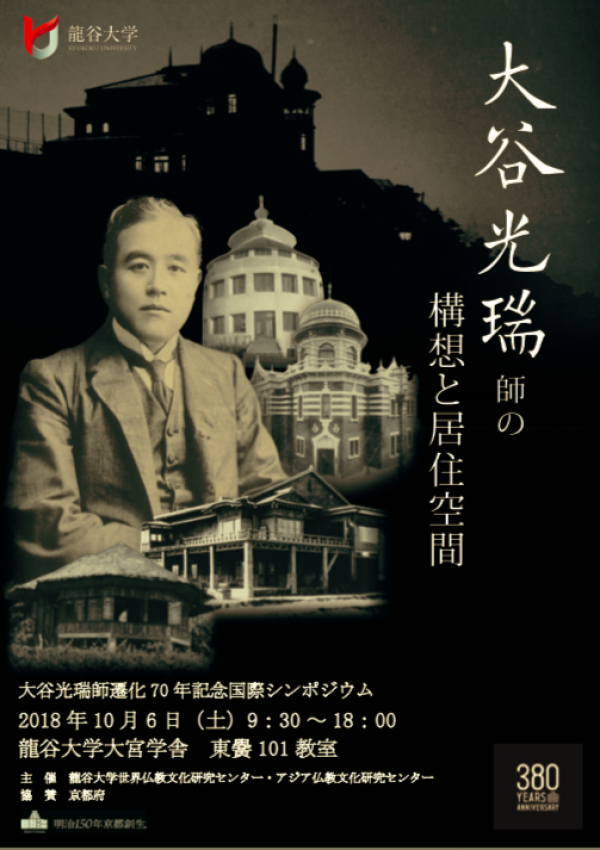

大谷光瑞師遷化70年記念国際シンポジウム 「大谷光瑞師の構想と居住空間」

◾️龍谷大学の龍谷大学世界仏教文化研究センター(RCWBC)と龍谷大学アジア仏教文化研究センター(BARC)の主催で、以下のシンポジウムが開催されます。

大谷光瑞師遷化70年記念国際シンポジウム「大谷光瑞師の構想と居住空間」

【日時】2018年10月6日(土) 9:30~18:00

【会場】龍谷大学 大宮学舎 東黌101教室【プログラム】

〔司会〕三谷真澄(龍谷大学国際学部長)〈開会の辞〉

(9:30~9:35)久松英二(龍谷大学世界仏教文化研究センター長)〈基調講演〉

(9:35~10:15)入澤 崇(龍谷大学長)「大谷光瑞師のめざしたこと」〈学術発表 セクションⅠ〉

(10:30~11:00)菅澤 茂(工学院大学研究員)「大谷光瑞師と建築空間」

(11:00~11:30)和田秀寿(龍谷ミュージアム学芸員)「二楽荘と神戸大港都構想論-大谷光瑞師がめざした神戸への思い」

(11:30~12:00)市川良文(龍谷大学文学部)「管見三夜荘」〈学術発表 セクションⅡ〉

(13:00~13:30)柴田幹夫(新潟大学)「中国における大谷光瑞師の動向」

(13:30~14:00)加藤斗規(別府大谷記念館)「旅順大谷邸及び大連浴日荘」

(14:00~14:30)陳 祖恩(上海東華大学)「光瑞師と上海別院・無憂園」〈学術発表 セクションⅢ〉

(14:50~15:20)黄 朝煌(国立高雄大学前研究員)「台湾・逍遥園と修復事業」

(15:20~15:50)イムレ・ガランボス(イギリス・ケンブリッジ大学)「欧州における大谷光瑞師の構想と居住空間」

(15:50~16:20)エルダル・キュチュキュヤルチュン(ボアジチ大学)「トルコにおける大谷光瑞師の構想と農業」

(16:20~16:50)掬月誓成(別府大谷記念館)「別府・観光都市計画と晩年の大谷光瑞師」(17:00~17:30)〈コメント〉

(17:30~18:00)〈質疑応答〉

〈閉会の辞〉楠 淳證(龍谷大学アジア仏教文化研究センター長)※上記発表者・発表題目は変更になる場合もあります。

参加無料 (参加希望の方は、下記までお名前と参加人数をお知らせ下さい)

barc@ad.ryukoku.ac.jp主催

龍谷大学世界仏教文化研究センター(RCWBC)

龍谷大学アジア仏教文化研究センター(BARC)

連絡先 龍谷大学アジア仏教文化研究センター

TEL (075)343-3811

2018年度「創立記念・親鸞聖人降誕会法要」

■昨日は、龍谷大学の創立記念日でした。大宮キャンパスでは、2018年度「創立記念・親鸞聖人降誕会法要」が挙行されました。浄土真宗本願寺派・西本願寺に隣接する大宮キャンパスは、大学発祥の地でもあります。写真に写っている建物は、大宮キャンパスの本館です。1879(明治12)年に竣工した、大宮キャンパスのシンボル的建物です。国の重要文化財にも指定されています。この本館を中心とした大宮キャンパスに来ると、「場所の力」を強く感じます。気持ちがピシッとするのです。そして同時に、とても心が落ち着き安らぎます。そのことが写真からも伝わるでしょうか。法要では、入澤崇学長の法話を、教職員の皆さん、同窓生の皆さんと一緒にお聞きしました。大宮キャンバスでの法要の後は、深草キャンパスに移動しました。真宗佛光寺派大行寺住職の英月さんの記念講演「人生は素晴らしい」をお聞きしました。こうやって創立記念日の行事に参加するって、とても大切なことですね。といいますか、私立大学の教職員にとって、こういう行事に参加して「建学の精神」を毎年きちんと再確認することは必要なことだと思います。

■法要の後は、大学生協の食堂で祝賀会が開催されました。龍谷大学はキャンパスが3つあり、他キャンパスの教職員の皆さんには、なかなかお会いすることはありません。こういう祝賀会のような場は、本当にありがたいものです。祝賀会の後は、別の場所に移動して教職員の皆さんと飲みながらいろんな話をすることができました。結局、二次会、三次会と続き、気がついたら四次会になっていました。さすがに、飲み疲れました。また、最後の方は何を話しているのか記憶も曖昧です。いけませんね。こういう飲み方は。とはいえ、創立記念日ですから。

「卒業生との勉強会」(キャリアセンター主催)

■2月3日のことになりますが、深草と瀬田キャンパスで、「卒業生との勉強会」(キャリアセンター主催)が開催されました。私のゼミを昨年の春に卒業したKくんも、在校生に自分が勤務している職場や就職活動等についていろいろレクチャーしていたようです。キャリアセンターからは「Kくんがやってくるので、『勉強会』が終わった後の懇親会にぜひ出席してください」との連絡がありました。キャリア主任ではありませんが、せっかくですので私も出かけてみることにしました。そうすると、「勉強会」が終わったばかりのKくんにたまたま出会うことができました。ところが、「お父さんの代わりに地域の会議に出なくてはいけないので、懇親会は出られない」というのです。あら、残念ですね。でも、仕方がありません。地域の会議にも、お父様の代理出席ができるようになったんですね。チラリとでもKくんに会えてよかったです。

■2月3日のことになりますが、深草と瀬田キャンパスで、「卒業生との勉強会」(キャリアセンター主催)が開催されました。私のゼミを昨年の春に卒業したKくんも、在校生に自分が勤務している職場や就職活動等についていろいろレクチャーしていたようです。キャリアセンターからは「Kくんがやってくるので、『勉強会』が終わった後の懇親会にぜひ出席してください」との連絡がありました。キャリア主任ではありませんが、せっかくですので私も出かけてみることにしました。そうすると、「勉強会」が終わったばかりのKくんにたまたま出会うことができました。ところが、「お父さんの代わりに地域の会議に出なくてはいけないので、懇親会は出られない」というのです。あら、残念ですね。でも、仕方がありません。地域の会議にも、お父様の代理出席ができるようになったんですね。チラリとでもKくんに会えてよかったです。

■懇親会では、「大津エンパワねっと」で指導した社会学部のHさんやDくんと会うことができました。病院のメディカルソーシャルワーカーや福祉施設の相談員として活躍している様子でした。もう卒業してから6年経つそうです。社会人として働き始めると、みんな大人になりますね。喋り方、話しの内容、表情、立ち振る舞い…。「大人の雰囲気」「大人のオーラ」があふれています。それから、指導はしていませんが、原田先生のゼミ生だったTさんが挨拶に来てくれました。「facebook上での原田先生とのやりとりをいつも拝見しています」とのことでした(そうか、油断できんな…)。Tさんは鉄道会社に勤務されているそうです。そのうちに車掌や、試験に受かる必要がありますが運転士の仕事もやるのだそうです。わたくし、少し「鉄」が入っていますので、「おっ!すごい」「かっこいい!」と思ってしまうわけですけど(^_^;。短い時間でしたが、卒業生の皆さんと交流できました。教員は、卒業生と会って話す機会がもっと必要ですね。今日は、そう思いました。ゼミの同窓会は時々卒業生が開催していますが、学部単位でもっとこういう機会があればと思いました。

■帰宅後は、節分ということで恵方巻きをいただきました。いつから恵方巻きなんて言い出したのでしょうね。ここ20年ほどのことだと思うけど、すっかり定着したみたいです。いつもは買っているんですが、今年は我が家で恵方巻きを作ってくれました。海鮮の太巻きです。カットしてあるのは、海鮮抜きになります。海鮮の太巻き1本をいただくと、もうお腹いっぱいになりました。

職員の皆さんのSD活動「討論会」

■一昨日、所属する社会学部の課長さんから教員宛のメーリングリストで、来月、昨今の大学改革との関連でいろいろ話題になっている、近畿大学の総務部長・世耕石弘さんが本学に講演に来られるという情報が届きました。そのメールの下の方に、創立400周年になる2039年の本学の大学の展開について、討論会(ディベート)するから来てください…とも書いてありました。2039年というと、21年先のことになりますね。私は後9年で退職しますし、21年先というと80歳を超えています。生きていられるかどうかも、わかりません。そのような先のことではありますが、素朴に面白そうだと思い、昨日、大学本部のある深草キャンパスに出かけました。

■よくわかっていなかったのですが、職員の皆さんのSD活動(Staff Development)の一環として取り組まれている自主的な研究会「龍谷未来塾」が主催した討論会でした。SD活動とは、大学事務職員の能力(企画・運営能力)および資質の向上を図ることを目的に取り組まれる活動のことです。一昨日いただいたメールには、「ご興味のある方は、是非ご参加ください」とあったので出かけたのですが、そんなところに現れる教員は私しかいませんでした。おっちょこちょいですね…。私としては、なんとも場違いなところに来てしまったとアウェー感をビシビシ感じつつも、職員の皆さんの日々の研鑽についてもビシビシ感じ取ることができたので、とても良い機会になりました。こうやって日々研鑽を積んでいる職員の方達が、学内様々な部署で勤務されていることについても、素敵なことだなあと思いました。

■さて、討論会ですが、ディベート形式ですので、与えられたテーマに対して賛成派と反対派の2チームに分かれて徹底して討論するということになりました。参加された若い職員の皆さんが、職務以外の時間に相当リサーチをして討論に臨まれていることがわかりました。大学が抱える様々な課題を乗り越えていくためには、建学の精神を具現化するブレのない具体的なアプローチとともに、財政的な問題や、当該の課題を取り巻く国の政策や社会状況等を、同時に視野に入れながら考えていかなければなりません。今回のテーマは、かなり難しいものでした。でも、チャレンジングなテーマで面白かったな。

■討論会に参加された若い職員の皆さんたちは、先輩の職員の皆さんに鍛えられているなあと思いました。若い職員の皆さんの討論を見守る管理職の皆さんのコメントにも感心しました。管理職の皆さんのご発言は、それぞれの勤務されている部署の立ち位置から見えてくるご指摘でした。討論会、先輩である管理職のコメント、いずれも教員の私にとって勉強になりました。

■2039年。どういう時代なんでしょうね。「人口減少社会」、「超超高齢社会」、「多死社会」、「100歳時代」…。未だ人類が経験したことのない社会が訪れます。2030年で3人に1人が高齢者になるという予測があります。死ぬ直前まで元気に働き、生活が成り立つだけの収入もあり、医療や福祉もそれなりに充実している…そんなことはおそらく不可能です。そのような時代の「生老病死」とは、どのようなものなのでしょうか。現在、平均寿命は伸びてはいても、健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間、すなわち平均寿命と健康寿命の差は男性で約9年、女性で約13年といわれています。2039年には、この健康寿命はどう変化しているのでしょう。その時の経済力によっても、健康寿命には差が生まれてくるような気がします。

■そのような時代に、龍谷大学はどのように大学を展開して行けばよいのでしょうか。現在においても、人生の最期の段階で、肉体的な苦しみを緩和する「医学」と、最後の段階の生活のQOLを支える「福祉」と、自分が死んでいくことの意味を支える広い意味での「宗教」は、うまくつながっていません。その間をつなごうと、様々な努力が行われていますが、私には十分だとはとても思えません。「医学」「福祉」「宗教」の分離した現在の状況が、2039年には緩和しているのでしょうか。私にはよくわかりません。わかりませんが、その時代の「生老病死」にきちんと向かい合い対応できる人材養成をできる大学であって欲しいと思います。もちろん、そのことが龍谷大学だけでできるわけではないでしょう。学外の様々な組織との連携は不可欠です。そのような連携を促進するような法制度ができるているのか、それも私にはわりません。わからないことだらけですね。しかし、その時代の「生老病死」を支える「共助の仕組み」、多様な主体と連携しながら地域に展開していけるような、そのような大学であって欲しいと思います。それでこそ、浄土真宗の宗門校である龍谷大学だと思うのです。