大阪梅田キャンパス

■大阪梅田キャンパスに勤務されているH課長です。課長は、今年の3月までは私が勤務する社会学部の課長をされていました。といいますか、私にとっては、マラソンの師匠でありコーチです。半年ほどの練習で、フルマラソンをなんとか完走するまで私を導いてくださいました。その課長が人事異動で大阪に移られたので、最近は、練習をさぼりがちです。いけません。自分にも渇を入れるためにも、甲子園球場にいくついでに、大阪梅田キャンパスに立ち寄ってみることにしました。

■大阪梅田キャンパスに勤務されているH課長です。課長は、今年の3月までは私が勤務する社会学部の課長をされていました。といいますか、私にとっては、マラソンの師匠でありコーチです。半年ほどの練習で、フルマラソンをなんとか完走するまで私を導いてくださいました。その課長が人事異動で大阪に移られたので、最近は、練習をさぼりがちです。いけません。自分にも渇を入れるためにも、甲子園球場にいくついでに、大阪梅田キャンパスに立ち寄ってみることにしました。

■少し前に京都でお会いしたとき、他大学や企業を飛び回って仕事をしておられたので、はたしていらっしゃるか…と思っていましたが、この日はたまたまいらっしゃいました。そして、少し大阪梅田キャンパスでの事業についてお話しを伺うことができました。夢とビジョンをもって生き生きと仕事をされているご様子、お話しを伺っているだけでもパワーが伝わってきました。そのうえ、この笑顔ですから!!

■課長からいろいろお話しを伺いながら、近々、大阪梅田キャンパスをゼミ有志で訪問してみることにしました。大阪にはたくさんの大学のサテライトキャンパスが設置されていますが、龍大はかなり進んでいるし、施設も充実していることが理解できました。学生諸君は、そのことをあまり知らないのではないでしょうか(そういう私も、知らなかったのですが…)。学生のキャリア支援が中心になるので3回生がメインでしょうが、有意義な時間になりそうな気がします。ところで、別の職員の方(H課長の先輩職員)がおっしゃっていましたが、H課長、漫画「ワンピース」のルフィみたいなところがありますね。魅力的な方です。

「就業力が育つ大学」で10位・日経新聞

■本日(2013年6月17日)の日本経済新聞に、「『就業力』育て 総合ランキング上位は」という記事が掲載されました。このランキングのなかで、龍谷大学は関西勢いで唯一ベスト10入りしました。10位です。このランキングは、インターネットで実施された調査結果にもとづいています。学業、課外活動、交遊関係、就業観の4分野で構成すアンケートを実施し、各分野の質問に対する肯定的な回答を大学ごとに集計・得点化するなどしてランキングしたもです。

■本日(2013年6月17日)の日本経済新聞に、「『就業力』育て 総合ランキング上位は」という記事が掲載されました。このランキングのなかで、龍谷大学は関西勢いで唯一ベスト10入りしました。10位です。このランキングは、インターネットで実施された調査結果にもとづいています。学業、課外活動、交遊関係、就業観の4分野で構成すアンケートを実施し、各分野の質問に対する肯定的な回答を大学ごとに集計・得点化するなどしてランキングしたもです。

■どの学部からの回答が多いのか、キャンパスの違いはあるのか、調査4分野のそれぞれの結果はどうなのか…細かな点が気になります。が、しかし。ここで気を良くして油断するのではなく、むしろ調査結果を真摯に受け止め、その原因を探り、良いところをさらに伸ばしていく「実践」をより自覚的に進めていくべきなのかなと思います。

■社会学部では、学部4学科が協力しながら地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」を運営しています。この教育プログラムを履修した学生は、地域にでかけ、学生の目線から地域の課題を探り、その課題解決のために地域の皆さんと連携して小さな事業に取り組みます。このような教育プログラムの中身が、学生たちの総合的な人間力(主体性・協調性)を成長されることがわかってきています。いわゆる「就業力」とも多くの点で重なりあう力が培われるのではないかと思うのです。

■私のゼミでは、「北船路米づくり研究会」の活動に取り組んでいます。ゼミの評価や単位とは関係ありません。あくまで学生の自主性に委ねられた活動です。地域の生産者と消費者をつなぐ架け橋に自分たちが学生になろう、そのための事業をやっていこう…ということなのですが、この活動でも、真剣に取り組んだ学生たちは、「大津エンパワねっと」と同様に、総合的な人間力が身に付いていくように思われます。

■この日経新聞記事もそうなのですが、学生のもっている総合的な力(学力だけでなく、人間力も含めて)を引き出し、伸ばしていく、そのような教育に熱心に取り組んでいる大学なのかどうか…これからの大学選びは、そのあたりが問われてくることになるのでしょう。

異業種交流

■大学の教員をしていると、教員同士、学会の仲間、大学職員の皆さん、そして地域連携等の関係にある地域の皆さんや地方公務員の皆さん、そのような方たちと「ほんじゃ、ちょっと行きますか」という感じで呑むことがしばしばあります。しかし、ビジネスの世界の皆さんとは、私のばあいになりますが、ほとんどお付き合いがありません。

■ところが、先日は、ビジネスマンの方たちと、いろいろお話しするチャンスがありました。これも一種の異業種交流なのかな。いろいろ、勉強になりました。お話しをさせていただきながら、夢は広がっていったのでした。もちろん、酔っぱらって眠り込んでしまったわけではなく、仕事の夢、大学の夢です。

ふだんは、私、大津駅前の居酒屋「利やん」の常連のおっさんなのですが、たまには、こんなところに行くことがあるのですよ。

瀬田2号館暖簾通り

■龍大に赴任してからずっと、研究室の入り口に暖簾をぶらさげています。学生の皆さんが研究室を訪ねるときに、すぐにわかるようにするためです。また、これからの季節、空調を使う必要がないので、研究室の扉をあけっぱなしにしておくことが多いのですが、雑然とした研究室の様子がむき出しにならないように…という理由もあります。

■龍大に赴任してからずっと、研究室の入り口に暖簾をぶらさげています。学生の皆さんが研究室を訪ねるときに、すぐにわかるようにするためです。また、これからの季節、空調を使う必要がないので、研究室の扉をあけっぱなしにしておくことが多いのですが、雑然とした研究室の様子がむき出しにならないように…という理由もあります。

■ところで、この春、龍谷大学社会学部に赴任されたH先生が、お隣の研究室に「入居」されました。しばらくすると、H先生も暖簾をぶらさげられるようになりました。私の暖簾は月ですが、H先生は瓢箪です。もっともH先生の研究室は暖簾だけですっきりしています。それに対して私の研究室は、ご覧のような状態です。ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」の掲示板や、読んで資源ゴミとして出す新聞紙だとか…。いけません、研究室の雑然とした雰囲気が外にもはみ出してしまっているかのようです。さらには、信楽の狸の置物もあります。退職された先生から譲り受けたものです。この狸、手にぶらさげているのは徳利ではありません。よーく見てください。どういうわけか、ボクシングのグローブです。

龍谷大学農学部

■2015年度開設予定の新学部である「農学部」の公式サイトがネット上にアップされています。農学部は、生命科学科・農業生産学科・食品栄養学科・食料経済学科の4学科から構成されますが、現在、専任教員と特別任用教員の公募を行っています。

オープンキャンパスとオリエンテーション

■龍谷大学では、すべての学部が入学式の後に、大津市のおごと温泉にある琵琶湖グランドホテルを借り切って、順番にフレッシャーズキャンプを行うことになっています。一昨日と昨日(4月6日(土)・7日(日))は、私たち社会学部と理工学部のフレッシャーズキャンプが同時に開催されました。学生部の職員の皆さん、サポーターの学生の皆さん、御苦労さまでした。

■写真は、夕食後、社会学部の新入生全員が大広間に集まったときのものです。社会学部が学部をあげて取り組んでいる「大津エンパワねっと」の説明会が行われました。前にある舞台に立っているのは、現在、「大津エンパワねっと」の授業運営の中心になっておられる山田容先生と、現在4年生になった「大津エンパワねっと」終了生の皆さんです。新入生の皆さんに、この「大津エンパワねっと」の魅力についてアピールされています。この説明会のあとは、学科ごとに分かれて履修説明会が行われました。この説明だけで、「大津エンパワねっと」がどんな授業なのかよくわからないと思いますが、とりあえず印象に残ってもらえればよいかなと思っています。しかし、昨年の後期から「大津エンパワねっと」の「地域エンパワねっと」に取り組んでいるエンパワ5期生の皆さんのなかには、入学前から「大津エンパワねっと」のことを知っていたという人たちが10人もいました。この新入生のなかにも、そのような人たちがいることを期待しています。

■昨日7日(日)の午後からは、大学の方で、大学院社会学研究科新入生のオリエンテーションが開催されました。今年の入学生は11名と少なめなのですが、そのうち6名が中国や韓国からの留学生です。オリエンテーションでは、研究・調査に関する事柄、学生生活全般にかかわる事柄について2時間にわたって説明が行われました。また、専攻やコースごとにわかれての個別履修相談も行われました。新入生の皆さんには、専攻を超えて交流しながら、お互いに助け合って研究を進めるようにしてほしいと思います。写真は、研究の進め方等について説明されている、社会福祉学専攻・教務主任の荒田先生です。

■昨日7日(日)の午後からは、大学の方で、大学院社会学研究科新入生のオリエンテーションが開催されました。今年の入学生は11名と少なめなのですが、そのうち6名が中国や韓国からの留学生です。オリエンテーションでは、研究・調査に関する事柄、学生生活全般にかかわる事柄について2時間にわたって説明が行われました。また、専攻やコースごとにわかれての個別履修相談も行われました。新入生の皆さんには、専攻を超えて交流しながら、お互いに助け合って研究を進めるようにしてほしいと思います。写真は、研究の進め方等について説明されている、社会福祉学専攻・教務主任の荒田先生です。

李白と黄鶴楼

■22日(金)、武漢から上海経由で大阪まで戻りました。帰国の便は午後14時でしたので、午前中は何も予定も入っておらず空いていました。そこで華中師範大学社会学院の皆さんのご好意で、有名な黄鶴楼と武漢博物館を見学することになりました。じつは、今から20年程前、始めて武漢を訪れたさいにも見学をしているのですが、今回は通訳のために同行してくれた留学生Hさんの希望もあり、一緒に見学をすることにしたのでした。2度目になりますが、改めて見学してよかったと思っています。20年の時間が経過し、李白の漢詩を味わうことができるだけの年齢になってきたのかもしれません。

■22日(金)、武漢から上海経由で大阪まで戻りました。帰国の便は午後14時でしたので、午前中は何も予定も入っておらず空いていました。そこで華中師範大学社会学院の皆さんのご好意で、有名な黄鶴楼と武漢博物館を見学することになりました。じつは、今から20年程前、始めて武漢を訪れたさいにも見学をしているのですが、今回は通訳のために同行してくれた留学生Hさんの希望もあり、一緒に見学をすることにしたのでした。2度目になりますが、改めて見学してよかったと思っています。20年の時間が経過し、李白の漢詩を味わうことができるだけの年齢になってきたのかもしれません。

■黄鶴楼は、武漢市の武昌区にある丘の上にあります。「江南三大名楼」のひとつとして大変有名です(現在のものは、1980年代に再建されたものです)。丘の上にあるため、黄鶴楼の最上階からは、長江を見渡せます。李白(701年〜762年)の「黄鶴楼送孟浩然之広陵」(黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之くを送る)という漢詩によって大変知られた楼閣でもあります。

■三国時代は魏の領地で、ここには見張りのための楼閣がつくられたのだそうです。それが、始まりなんだとか。李白が生きた唐の時代には、ここで酒盛りの宴会などが行われていたそうです。で、なぜ、黄色の鶴の楼閣なのか…ということですが、次のような言い伝えがあります。wikipediaからの引用ですが、次のようなものです。

昔、辛氏という人の酒屋があった。そこにみすぼらしい身なりをした仙人がやってきて、酒を飲ませて欲しいという。辛氏は嫌な顔一つせず、ただで酒を飲ませ、それが半年くらい続いた。 ある日、道士は辛氏に向かって「酒代が溜まっているが、金がない」と言い、代わりに店の壁にみかんの皮で黄色い鶴を描き、去っていった。 客が手拍子を打ち歌うと、それに合わせて壁の鶴が舞った。そのことが評判となって店が繁盛し、辛氏は巨万の富を築いた。その後、再び店に仙人が現れ、笛を吹くと黄色い鶴が壁を抜け出してきた。仙人はその背にまたがり、白雲に乗って飛び去った。辛氏はこれを記念して楼閣を築き、黄鶴楼と名付けたという。

■黄鶴楼には、こんな面白い言い伝えがあるのですね。壁から鶴が抜け出して、仙人と一緒に飛び去る…いかにも中国らしいロマンチックというかファンタジックな伝説です。前回訪問したときには、私もまだ若く、あまりこのようなことに関心をもてなかったのでしょう。今回の見学でやっとこの楼閣を、そして李白の漢詩を「味わう」ことができました。李白の「黄鶴楼送孟浩然之広陵」ですが、以下のような漢詩です。『李白 巨大なる野放図』(宇野直人・江原正士、平凡社)をもとに、日本語の意味も書いておきましょう。

黄鶴楼送孟浩然之広陵

故人西辞黄鶴楼 故人 西のかた黄鶴楼を辞し

烟花三月下揚州 煙花 三月 揚州に下る

孤帆遠影碧空尽 孤帆(こはん)の遠影 碧空(へきくう)に尽き

唯見長江天際流 唯(た)だ 見る 長江の天際(てんさい)に流るるを舟に乗って東へ行く、ふるい友達の孟浩然先生は、出発直後、西を振り返って、私が立っているこの黄鶴楼に別れを告げる。

美しい春景色が広がる三月、賑やかな揚州の街をめざして下ってゆく。

孟浩然先生が乗った、たった一艘の帆かけ舟の遠い姿は、やがて碧空に消えていく。

あとにはただ長江が、空の果てに向かって滔々と流れていくのが見えるだけである。*故人:亡くなった人という意味ではなく、古い友達という意味です。

■孟浩然は、李白よりも一回りちかく年上の詩人です。李白は兄貴として慕い尊敬していたようです。孟浩然も李白も、詩人としては大変有名ですが、同時に科挙に合格できなかった人たちです。大人になるということは、思い通りにならない現実を、きちんと受け止めることができることでもあります。科挙という官職を得るための試験に合格できない境遇を共有しつつ、この2人のあいだには、漢詩を通じて生まれた深い大人の友情のようなものを感じとることができます。丘の上にある黄鶴楼から、長江を帆船でくだる先輩詩人・孟浩然を見送る李白。「あとにはただ長江が、空の果てに向かって滔々と流れていくのが見えるだけである」という描写、いいですね〜…しみじみ。

■ところで、私たち日本人は、漢詩を訓読みします。ストレートに意味で理解しようとします。しかし、詩は本来は耳から入る音であるはずです。音を身体でまずは受け止めることが必要なように思います。しかし、中国語をしらなければ、そのような経験をなかなか理解することができません。この、動画をご覧ください。 動画では、中国人の女性が「黄鶴楼送孟浩然之広陵」を詠んでいます。漢詩は、古体詩と近体詩の2種類があり、後者の近体詩は唐の時代の初期に確立した規則や約束によってつくられる定型詩です。この定型詩が生み出す美しい音、心に染み入るような音、中国語がわからなくてもそのようなことを感じとることができます。いいですね〜…しみじみ。

■この写真は、黄鶴楼の最上階から撮った武漢の風景です。長江にかかっている橋は、武漢長江大橋です。ソ連の援助によって中国建国8年後の1957年に完成した橋です。李白の詩のなかにある「煙花」とは、春のもやのなかに咲く花なのだそうです。この季節、春霞といいますかもやがかかるのが、この地域のもともとの風景なのでしょう。この写真も対岸がよくみえません。でも、これはもう、もや…というよりもスモッグの影響の方が強いのでなはいかと思います。中国の環境問題、大変です。

中国に出張

■先週のことになりますが、3月18日(月)から22日(金)まで、中国に出張してきましきました。すでに、3月9日アップしたエントリーでもお伝えしたことの繰り返しになりますが、説明させてください。

■先週のことになりますが、3月18日(月)から22日(金)まで、中国に出張してきましきました。すでに、3月9日アップしたエントリーでもお伝えしたことの繰り返しになりますが、説明させてください。

■龍谷大学大学院社会学研究科では、日本の社会福祉学の蓄積を生かしつつ、アジアでの専門家養成を進めるために「東アジアプロジェクト」を立ち上げ、急速に少子高齢化が進む中国や韓国の大学などとも研究交流を深めながら、社会福祉を担う国際的な人材育成を進めています。今回は、このプロジェクトの関連で、中国の浙江省寧波市にある寧波大学外語学院と、湖北省武漢市にある華中師範大学社会学院、そして外語学院を訪問してきました。この2大学と龍谷大学とは、すでに国際交流に関わる「覚書」を締結していますが、今回は、さらに「一般協定」を締結し、「留学生受け入れ」や「教育研究交流」に関わる事業を実施できるように、2校の関係者のみなさんと協議を行ってきました。

■両大学の関係者からは、できるだけ早く一般協定を締結し、その上で、留学生の日本への受け入れ、日中の学生の短期交流プログラム、教育の研究交流プログラムの実現に取り組んでいけたらとさまざまなご意見やご要望をお聞きかせいただきました。大変前向きに、龍谷大学との連携を考えておられ、研究科長としても一安心。新年度からさっそく「一般協定」締結や具体的なプログラムの実現に向けて作業に入っていきたいと思います。

■今回は、このような協議ばかりでなく、華中師範大学外語学院日本語学科では講演も行いました。日本語学科ということで、全員きちんと日本語を聞き・話せる学生ばかりなので、私のような中国語のできない者でも講演することができるのです。今回は、「日本人の伝統的自然観とは」という題目で話しをさせていただきました。学生の皆さんの反応は大変よく、ちょっと華中師範大学の先生たちがうらやましくなりました…(^^;;。写真は、私の講演のために用意してくださったポスターの前で撮ったものです。背景の壁には、古代中国の青銅器の楽器です。華中師範大学のある武漢は、青銅器の出土で大変有名で、1978年に湖北省の随県にある曽侯乙墓から発掘された曾候乙の編鐘という楽器が武漢博物館に展示されています。壁面のレリーフは、この曾候乙の編鐘だと思われます。

■この動画は、その曾候乙の編鐘の演奏のようです。訪中時にお世話になった両校の先生方、ありがとうございました。 谢谢!!

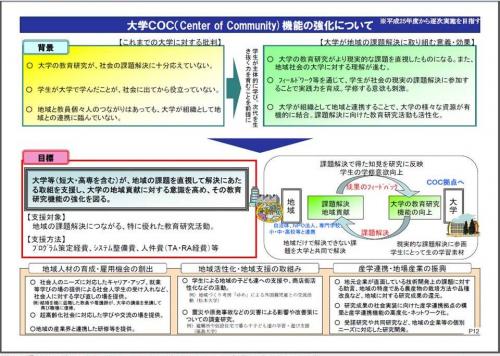

文部科学省のCOC構想

■昨年の6月、文部科学省から2017年度までの大学改革の工程表「大学改革実行プラン」が発表されました。そのなかには、雇用創出など地域の課題解決に取り組む大学を財政支援する「センター・オブ・コミュニティー(COC)構想」の実現に13年度から着手することが盛りこまれています。ポイントは、以下の通りです。また、構想の概要は、上のような図にもまとめられています。

地域再生の核となる大学づくり(COC構想の推進)

・ 地域(社会・産業・行政)と大学との組織的な連携強化

(地域課題等の解決のための、地域の大学間連携、地域の枠を越えた大学間連携)

・ 大学の生涯学習機能の強化

・ 地域のイノベーション創出人材の育成

・ 地域の雇用創造、産業振興への貢献

・ 地域の課題解決への貢献

・ 多様な活動を支える教育・研究水準の保証

■私の勤務する社会学部で取り組んでいる「大津エンパワねっと」は、2007年から文部科学省の「現代GP」(現代的教育ニーズ取組支援プログラム)として採択された教育プログラムです。昨年の秋から5期生がこのプログラムに取り組んでいます。この「大津エンパワねっと」、この文部科学省の「COC構想」とかなり共振しあう部分があります。あくまで個人的には…ですが、この「COC構想」を視野に入れながら、今後のプログラムの運営(そして近い将来の学部の運営)、他の学部との連携等を考えていかなければ…と思っています。さてさて・・・なのです。文科省発を中心とした学外の情報、そして学内の情報も必要だな~。