総務省の「域学連携」に関連して

■大学と地域社会との連携に関して、社会的な注目が集まっています。国も、様々な事業を行おうとしています。ひとつは文科省の「地(知)の拠点整備事業(大学COC事業)」です。もうひとつは、総務省の「『域学連携』地域づくり活動」です。後者の「域学連携」については、龍谷大学が京丹後市との関係で参加しているようです。私も、間接的にですが、岐阜県内のある自治体で「域学連携」のお手伝いをすることになりました。

■間接的…と書いたのは、こういうことです。「域学連携」は、大学の活力を活かした地域づくりです。その地域づくりの勢いを、自治体内部の別の地域にも波及させてたいとお考えなのです。具体的には、地域で定着している公民館活動と、地域づくり活動とをつなぐ事業をあらたに立ち上げていくことになります。詳しいことは、後日、報告したいと思います。

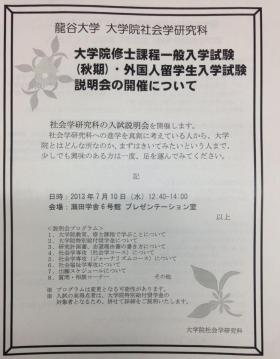

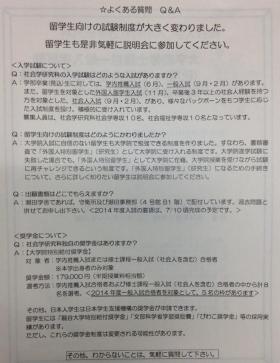

入学試験(2)

■今日も入学試験です。昨日と同じように、お弁当が支給されました。ちょっと、中身が変わっていました(よかった・・・)。ちなみに、下の写真は昨日の弁当です。

全学防火・防災訓練

■水曜日の2限派「地域社会論Ⅱ」の授業です。今日は、この2限のあわせて「全学防火・防災訓練」が実施されました。全学ですから、本部のある深草キャンパス、大宮キャンパス、瀬田キャンパス、3つキャンパスで同時に訓練が行われました。あらかじめ、実施要領については伝えられていましたので、特に混乱はありませんでした。きちんと学生・教職員が参加して訓練ができたことはよかったかなと思っています。今回は、震度5の地震がおきたということを想定して実施されました。ただし、実際にグラグラと揺れるような大きな地震が発生したらどうなりますかね…。私のばあいは、自宅には帰られないですね。たぶん。もしものときを想定して、いろいろ対応を考えておかなければなりませんね。

■南海トラフによる地震、いつおきても不思議ではありません。実際、こういう報道もあります。素人でなんとも評価できないのですが、大変着気になる報道です。地震学者とは違う視点からの研究にもとづいた警告です。

夜の深草

■長い一日が終わりました。ちょっと、日記風に書いてみました。

■午前中は老母の生活介護でした。奈良の自宅から老母の家までは、電車とバスで2時間ちょっちとかかります。通常は週末に行くことにしているのですが、今月の週末は、入試、研究会議、雑誌の編集委員会…等々、すべて埋まっているため、ウイークディに行くしかありません。もちろん、介護保険のおかけで、毎日ヘルパーさんが食事づくり・洗濯・掃除等はやってくださいます。ということで、私は週に1回母親のところにいって、買い物をしにくいくことと、郵便物のチェック、それから神戸灘生協の宅配の注文票を書くだけですんでいます。視力の弱った母にかわって、宅配のカタログを読みあげ、母が「いる」といったもの(主に食料品)を注文票にチェックしていくのです。ただし、これからの季節は、車でガソリンスタンドに灯油を買いにいくことも加わります。こうやって、母の世話をしながら、「老い」についてどこかで学習しているのかもしれません。

■今日は、たまたまですが、若くて可愛らしい巡回看護師さんが来られていました。母の健康状態をチェックするために、定期的に来てくださるのです。これも介護保険のおかけです。看護師さんは、1日に4軒のお宅を巡回されるそうです。おばーさん(母親)の愚痴を聞かされると気分が落ち込みますが、若くて可愛らしい巡回看護師さんと世間話しをすると気持が和みます。はい、おじさんです、わたくし。

■午前中で生活介護をすませ、昼からは深草キャンパスの会議へ。会議は3つ。ところが、真ん中の、2つめの会議は、メールでの審議になったそうで・・・、そのことがメールで通知されていたそうなのですが・・・。無駄な時間が発生してしまいました。まあ、こんな感じで、とにかく一日が終了。キャンパスから京阪深草駅にむかう途中、iPhoneで写真を撮ってみました。今日は、月が大変きれいでした。こういうときは、街の表情もかわりますね。写真を撮っていると、大津エンパワねっとで頑張っていたKさんとすれ違いました。友達の家に遊びにいくのだそうです。楽しそうでした。

【写真上段・琵琶湖疏水沿いの民家】【写真下段左・深草の呑み屋】【写真下段右・京阪電車と稲荷山に昇った月】

寧波大学訪日団の来学

■龍谷大学大学院社会学研究科では、「東アジアプロジェクト」に取り組んでいます。このプロジェクトでは、研究科の社会福祉学専攻を中心に、東アジアと連携し、グローバルな視野と共生の理念をもつ、これからの東アジアにおける次代のリーダー養成を目指しています。東アジアは各国の共通性として、急激な経済成長のもとで、少子高齢化、格差と貧困、等の社会福祉問題に直面し、社会福祉専門職への期待が高まっています。いままで、本学が構築してきた研究と、これからの東アジアにおける社会福祉モデルの研究を通し、日本、韓国、中国における若手研究者養成をはかっていくことを目指しています。今日は、そのような「東アジアプロジェクト」に関連して、中国・浙江省の寧波市にある寧波大学外語学院日本語学科の皆さんが来学されました。

■龍谷大学大学院社会学研究科では、「東アジアプロジェクト」に取り組んでいます。このプロジェクトでは、研究科の社会福祉学専攻を中心に、東アジアと連携し、グローバルな視野と共生の理念をもつ、これからの東アジアにおける次代のリーダー養成を目指しています。東アジアは各国の共通性として、急激な経済成長のもとで、少子高齢化、格差と貧困、等の社会福祉問題に直面し、社会福祉専門職への期待が高まっています。いままで、本学が構築してきた研究と、これからの東アジアにおける社会福祉モデルの研究を通し、日本、韓国、中国における若手研究者養成をはかっていくことを目指しています。今日は、そのような「東アジアプロジェクト」に関連して、中国・浙江省の寧波市にある寧波大学外語学院日本語学科の皆さんが来学されました。

■写真は、社会福祉学専攻の山辺朗子先生が、「日本の社会福祉支援の概要」というテーマで講義をしていただきました。私もいろいろ勉強になりました。講義のあとは、キャンパスツアーを行いました。瀬田キャンパス6号館にある社会福祉関連の実習室等を見学してもらいました。そして、龍谷大学大学院への留学に関する説明をさせていただきました。

農学部とのコラボ・第2弾

■10月26日(土)、瀬田キャンパスで「龍谷祭」が開催されました。この龍祭で、2015年に瀬田キャンパスに開設される「農学部」担当の学長室企画推進職員の方とともにブースを設営し、「北船路米づくり研究会」と「農学部」のコラボ事業を行いました。ゼミ生が生産した龍大米、北船路の環境こだわり米の販売を行うと同時に、農学部のPRを行いましたが、昨日は、その第2弾です。昨日、11月3日は、深草キャンパスで「龍谷祭」が開催され。フリーマーケットのコーナーのなかにブースを設置させていただき、学生たちが生産した「龍大米」、そして北船路でプロの農家が生産した「環境こだわり米」の販売を行いました。

■オープン直後から、人がならび、龍大米はあっという間に売れ切れてしまったようです(というのも、私が到着する前に売り切れってしまっていました…)。また、環境こだわり米も、午前中に売り切れ。皆さんの農業や、食・農への関心の高さを実感しました。2回にわたるコラボでは、農学部担当職員の田中さん(学長室企画推進)には大変お世話になりました。ありがとうございました。学生たちも、いつもの野菜市等とは違う体験ができたのではないかと思います。

*「環境こだわり米」については、以下をご覧ください。

「滋賀のおいしいコレクション」