農学部開設記念講演会

■今年度の4月、瀬田キャンパスに農学部が開設されました。農学部のホームページには、次のように学部のコンセプトを説明しています。

■今年度の4月、瀬田キャンパスに農学部が開設されました。農学部のホームページには、次のように学部のコンセプトを説明しています。

---------------------

自然科学領域に軸足を置きつつ社会科学領域をも包摂した農学教育を通じて、人の「いのち」を育むために欠かすことのできない「食」とそれを支え人びとの豊かな暮らしに貢献する「農」との二つの観点から、それぞれの役割や意義を体系的に結びつけた教育をおこないます。

ここでは、農作物を基盤とした「食」の「生産」から「加工」「流通」「消費」「再生」に至る一連の流れを「食の循環」として捉え、これらを科学的に考察します。こうした教育を通じて、循環の各プロセスに内在する「農」と「食」にかかる諸問題や相互の関連性を発見するとともに、それらの課題解決に向けた方策を探求し、人類と自然環境が調和した「持続可能な社会」の実現をめざします。

また、科学的な根拠に基づく知識や技術を教授することで、食料の生産から流通に至るまでの過程や経路を正しく理解して「食の安全・安心」に資することができる担い手を育成します。

このように、本学部では、農学を基盤とした専門的な見地から「食」や「農」にかかる諸問題を捉え、自然と人間社会のあり方について、現在から将来を展望し、多面的にものごとを考え判断・実行できる力、すなわち、「本質を知り未来に立つ力」を養います。

---------------------

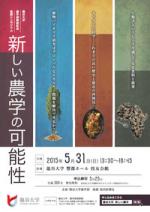

■その農学部で、以下のような開設記念のシンポジウムが開催されます。詳しくは、こちらをクリックしてご覧ください。個人的には、三番目のヨハン・ポティエさんの講演を聞いてみたいのですが、時間の関係で無理っぽいですね~。

テーマ:龍谷大学 農学部開設記念 国際シンポジウム

「新しい農学の可能性」

日時:2015年5月31日(日)13:30-16:45

会場:龍谷大学 響都ホール 校友会館

http://www.ryukoku.ac.jp/ryudaihall/access/

主催:龍谷大学農学部 後援:読売新聞社プログラム:

13:30~13:35 開演(13:00開場)

主催者代表挨拶/赤松 徹眞(龍谷大学学長)

13:35~13:50 講演趣旨説明/末原 達郎(龍谷大学農学部長)

13:50~14:40 招待講演1

「植物バイオマス研究はグローバルなエネルギー問題を解決できるか?」

講演者/ カール・ダグラス博士(カナダ・ブリティッシュ コロンビア大学教授)

14:40~14:50 休憩

14:50~15:40 招待講演2

「キッチンの科学-これまでの長い歴史と最近の再発見-」

講演者/ ハロルド・マギー博士(米国・食品科学ライター)

15:40~15:45 休憩

15:45~16:35 招待講演3

「人類学というレンズを通して見る食料と農業-グローバルな結びつきと

ローカルな結果-」

講演者/ヨハン・ポティエ博士(ロンドン大学名誉教授)

16:45 閉会

深草キャンパスの新緑

■今日も、朝から深草キャンパスです。今日の午前中の会議に出席するためです。昨日から、ああだこうだと打ち合わせをして、今日も会議が始まるまで最後の打ち合わせ。今日の会議、会議とはいってもずっと出席しているわけではなくて、私が担当する研究部に関する議題のときだけ部屋に入って報告をする…という感じです。いつもは水曜日に開かれる会議なのですが、明日は、大学の事務部門は休みということで、今回は火曜日になったのでした。

■今日も、朝から深草キャンパスです。今日の午前中の会議に出席するためです。昨日から、ああだこうだと打ち合わせをして、今日も会議が始まるまで最後の打ち合わせ。今日の会議、会議とはいってもずっと出席しているわけではなくて、私が担当する研究部に関する議題のときだけ部屋に入って報告をする…という感じです。いつもは水曜日に開かれる会議なのですが、明日は、大学の事務部門は休みということで、今回は火曜日になったのでした。

■さて、会議ですが、私の報告は、特別な注文もなくわずか5分程で終了しました。まあ、今日の会議はこういう会議なのです。ということで、ベテランの事務職員の方たちに支えていただきながら、なんとか頑張っています。今日は、午前中5分の会議と、そして夕方17時45分から会議、その2つ会議あります。研究室が深草であれば、自分の研究室に行くのですが、そういうわけにもいきません。また、瀬田キャンパスにいったん戻って、もう一度深草キャンパスにやってくるのもなんだかな~…なのです。仕方がないので、部長室で仕事と勉強をしています。

■写真ですが、研究部の窓からみえた風景です。ちょっと「はっ…!」としました。こういう四季折々の風景を楽しむようでないといけませんね。深草キャンパスの樹木の新緑が美しくなってきました。連休の頃には、さらに輝きを増してくると思います。先月までは、深草キャンパスには会議のときに来るだけでしたから、キャンパスの風景を楽しむ…ということもほとんどありませんでした。会議が終わったらさっさと帰るという感じでした。ところが、4月から深草キャンパスにいることが多く、キャンパスの風景の微妙な変化がわかってきました。こちらのキャンパスにも、少しずつ愛着がわいてきているのかもしれません。

【追記】▪︎参加しなければならない会議は山ほどあります。どれもが重要な会議ですが、昨日の夕方からの会議は、学内のすべての学部の研究主任の教員が集まり、審議を行う会議でした。かれこれ5年ほどこの会議に出席してきましたが、今回からは研究部長としての出席になります。今回が第1回ということもあり、少し緊張するところがありましたが、無事に終わって少しほっとしました。まだ、やっと1ヶ月が過ぎただけなのですが…。

「大津エンパワねっと」8期生の地域デビュー瀬田東

▪︎金曜日の1・2限は、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コースの「地域エンパワねっとⅠ」8期生の授業です。24日は、これから実際に活動する地域=瀬田東学区を歩いて、地元の皆さんにお話しを伺う「地域デビューin瀬田東」が行われました。次週の5月1日(金)には、大津市の中心市街地のエリアである中央地区で「地域デビューin中央」が行われる予定です。

▪︎この日、学生たちは午前9時に瀬田東学区の市民センターに集まりました。そして、2チームにわかれて、学区内にある月輪集落を中心としたエリアを1時間ほど「まち歩き」しました。この日は、日差しも強く、少々汗ばむような天気でしたが、農村地帯が急激に住宅地化していったこの地域の歴史を風景のなかに読み取ってくれたのではないかと思います。先週の授業では、あらかじめ瀬田東学区の歴史について講義をしたので(もちろん、もうひとつの活動地域である中央地区についても講義をしました…)、そのことも良い効果を生んだように思いました。

▪︎「まち歩き」をしながら、偶然すれちがった地域の皆さんとちょっと立ち話をしてみたりもしてみました。どの方たちも、丁寧にお話しをしてくださいました。学生たちからすれば、地域への親近感が湧いてきたのではないかと思います。そのうちのお一人の方は、今年度から子供会の役員さんをされるとのことで、「エンパワね学生さんたちですか? 今年、子供会の役員をしてるいので、よろしくお願いしますね!」と声をかけてくださいました。この地域と大学との関係が、成熟してきていることの証拠かと思います。ありがたいことです。

▪︎「まち歩き」の後は、瀬田東学区市民センターに戻り、自治連合会や学区社会福祉協議会等に所属されている団体の関係者の皆さんに、お話しを伺いました。私たちは「屋台方式」と呼んでいますが、団体ごとに机を並べて、地域の方たちにはそこにお座りいただき、学生たちがグループにわかれて机を順番に回ってお話しを伺う…というやり方です。地域の皆さんには何度も同じお話しをしていただかなくてはいけませんが、少人数のグループでお話しを伺うほうが、いろいろ質問もできて学生にとっては良い機会になることもあり、このようなやり方を毎年地域の皆さんにお願いをしています。

龍谷大学農学部の「食と嗜好研究センター」開所式

▪︎しばらく、プログの更新ができていませんでした。ということで、週末に一気に更新しました。後に続くエントリーもご覧ください。

▪︎木曜日の晩、龍谷大学「ともいき荘」1階の食堂で、龍谷大学・食と農の総合研究所付属「食と嗜好研究センター」の開所式が行われました。ともいき荘は、京都御所の近くにある龍谷大学のセミナーハウスです。今回の開所式には、来賓として門川京都市長や山田京都府知事の代理の方がご出席になり、看板除幕も行われました。当日は、多数のマスコミ関係者の取材が行われました。トップの写真は、向かって右側から、伏木教授、赤松学長、門川京都市長、山田知事の代理の方。

▪︎食と農に関する農学を中心とした複合的・学際的・国際的な研究を推進する目的で、2015年4月農学部開設と同時に「食と農の総合研究所」が大学付属機関として設置されました。「食の嗜好研究センター」は、その付属センターとして置かれたものです。特に、食の嗜好性に関する研究を行うことを目的としています。センターが配布した資料によれば、このようなセンター設置の背景には、「食の嗜好性(おいしさ)を科学的に説明するという学術的な使命に加えて、農業、食品の開発や経済、医療・給食の現場、料理界などからの強い期待が」あるのだそうです。たしかに、食や料理といえば、つくる方たちの経験に依拠してきたわけですが、それを科学的に明らかにしていこうというのです。

▪︎「食の嗜好研究センター」のセンター長は伏木亨教授、副センター長は山崎英恵准教授ですが、お2人のもとで、多数の農学部教員が参画することになっています。また、センターには、「日本料理研究班」と「食品開発における食嗜好研究班」が置かれます。前者の「日本食料理研究班」では、客員研究員として、「菊乃井」、「たん熊北店」、「一子相伝なかむら」、「木乃梅」、「瓢亭」、「直心房さいき」、「修伯」、「平等院表参道竹林」、「竹茂楼」といった京都を代表する名店の料理人の皆さん方が参加し、日本料理の発展に関する厨房実験や啓蒙活動を行う予定になっています。以下は、開所式の当日に配布された資料にあった「日本料理研究班」の研究概要です。

食の嗜好研究センター日本料理班では、日本料理におけるおいしさや嗜好に関する研究を、大学研究者と京都の料理人を中心に展開していく。食の嗜好研究センター(ともいき荘)の厨房や、大学の実験室を使い、料理人と研究者が、料理を構成するさまざまな事象をテーマに、それらを科学的な視点でもって考え、実験やディスカッションをおこない、おいしい日本料理創生のための基盤を構築していくことが大きな目的である。

実は、こうした大学研究者と料理人との取り組みは、既に2009年より京都で開始されており、本班に所属する研究者や料理人のほとんどは、日本料理ラボラトリー研究会(2014年度まで京都大学に本拠)として活動を行ってきている。日本料理ラボラトリー日本料理班の客員研究員としてさらなる研究活動を展開していくことで、おいしさやヒトの嗜好に絡めた次代の日本料理のあり方について提案を示していくことが期待できる。

協力団体、関連機関として、日本料理ラボラトリー(山崎会長)、日本料理アカデミー(伏木理事)、京料理の料亭、一般社団法人 日本香料研究会事務局(伏木会長 登記上の事務局)、を想定している。

▪︎開所式のあとは、名店の料理人の皆さんが腕をふるって懇親会が開催されました。ただ美味しい料理をいただいただけではなく、料理人の方たちから、いろいろご説明もいただきました。たとえば、写真のお吸い物に関していえば、利尻昆布の4年ものとマグロ節からとったお出汁の素晴らしさについて教えていただきました。この日の開所式には、研究部長の仕事として出席しましたが、「個人として京都の名店に行くようなことは、なかなかないだろうな〜…」などとくだらないことを考えながら、しっかり味あわせていただきました。この日は、校友会(龍谷大学の同窓会)の皆さんも参加されていました。農学部ができて、母校・龍谷大学がさらに発展していくことを、実感していただけたのではないかと思います。

食と農の総合研究所の付属センター「食の嗜好研究センター」開所式を実施

【追記】▪︎もうひとつの研究班、「食品開発における食嗜好研究班」についても説明をしておきたいと思います。開所式当日に配布された資料には以下のように書かれています。「おいしさの客観的な評価は食に関わる様々な分野で切望されているが、具体的な手法は確率されていない。本センターでは、幾つかの食品、食材に関して、おいしさの座標軸を作り上げ、おいしさの客観的な評価を達成する」とあります。「おいしさ」の中心にあるのは、カツオ昆布出汁です。この「おいしさ」の科学的・客観的に評価できる方法を確立することが、この研究班の目的になるようです。もちろん、カツオ昆布出汁だけでなく、日本人に人気のあるカレールーなどの食品やブランドの野菜類などの「おいしさ」についても研究を進めていくようです。

▪︎社会学を、特に環境社会学を専門にしている者としては、いろいろお聞きしたいことが頭に浮かんできました。人にとって「おいしさ」とは、どのような「経験」なのだろうか…、またそれをどのように定義できるのか…といったことや、「おいしさ」を客観的に測定する方法が確立されたあと、その技術は社会にどのような影響を与えていくのか(潜在的逆機能的なことも含めて)…その他諸々、素人ですがいろいろお尋ねしてみたいなあと思いました。龍谷大学のなかには、様々な附置研究所や研究センターが置かれています。私個人としては、それらの活動や成果が、個々の単体の組織内で止まることなく、大学全体で共有され議論されるようになってほしいと思っています。また、そのことが大学全体を活性化していくことになればとも思っています。

花は咲く(龍谷大学深草キャンパス)2015 3 11

▪︎先月のことになりますが、3月11日、「東日本大震災の犠牲者をしのぶ法要」が深草キャンパスと瀬田キャンパスでおこなわれました。もっと、早くに、このブログで報告すべきところ、迂闊にも、このような動画がネットにアップされていることを存じ上げませんでした。詳しくは、以下のページをご覧いただければと思います。

東日本大震災の発生から4年が経ち、改めて被災された皆さまに心からお見舞い申しあげるとともに、犠牲となられた方々をしのび、深草と瀬田の両キャンパスで法要をお勤めし、あわせて420名ほどの方々が参拝されました。

おつとめののち、深草キャンパスでは、池田勉副学長(東日本大震災復興支援プロジェクトリーダー)と峰松優丞さん(文学部4年)による講話が行われました。瀬田キャンパスでは、筒井のり子教授(ボランティア・NPO活動センター長)と髙藤眞意さん(国際文化学部3年)による講話が行われ、いずれも、講話のなかで被災地での復興支援活動についての報告がなされました。

講話ののちには、昨年に引き続き、吹奏楽部や男声合唱団の協力を得て、参拝された方々と復興支援 ソング「花は咲く」を合唱しました。

法要会場の入口では、被災地でのボランティア活動に取り組んだボランティア・NPO活動センター学生スタッフによるポスター展示が行われ、参拝者のみなさんとこれまでの4年間の復興の様子をたどり、振り返る機会となりました。

▪︎この法要のなかで歌われた「花は咲く」に関しては、このブログでも昨年の3月にエントリーしています。その時のエントリーを再掲させてください。

花は咲く/花は咲くプロジェクト(Cover)Goosehouse

———————-

■一昨日の晩、学部の懇親会が開かれ、同僚の教員のピアノやトランペットとともに、余興でバイオリンを弾きました。そのときの曲のひとつが、「花は咲く」。この曲は、NHKが展開した東北復興支援キャンペーの歌です。

■作詞をした岩井俊二さんのこの歌について、次のように解説されています。

被災した石巻の先輩が語ってくれた言葉を思い出しました。「僕らが聞ける話というのは生き残った人間たちの話で、死んで行った人間たちの体験は聞くことができない」生き残った人たちですら、亡くなった人たちの苦しみや無念は想像するしかないのだと。

■死んで行った方達、すなわち絶対的な他者とは通常のコミュニケーションはできません。亡くなられた方たちのメッセージを代弁することもできません。また、するべきでもありません。ひとつには、死者を自己の主張の正当化のために利用してしまうことになるからです。死者に関する安易な語りは、すぐに政治的な言説に転化してしまう…。岩井さんは、想像するしかない…と語っておられますが、死者のことを想い続けると言い換えることもできるでしょう。きちんと想い続けること…これはとても辛い、大変なことでもあります(なぜ、あの人は亡くなってしまったのか、なぜ、自分はこうやって生き残っているのか、自分は被災者の人たちとどういう関係を取り結ぶのか…)。しかし岩井さんは、同時に、そういう辛い大変なことのなかに、希望も見いだそうとします。

そんなtwitterの中に片想いの人を探して欲しいという女の子の声がありました。片想いであるが故に自分が探していることは知られたくないというかわいい注文つきでした。こんな最中にも恋があったりするのかと、それが何とも微笑ましく、思えばかの地は僕自身が初恋なるものを育んだ聖地であり、そんな聖地に今もしっかり若者たちが恋を育んだりしているんだなあと思ったら、まだ震災から一週間ぐらいのことではありましたが、瓦礫だらけになったこの場所にもちゃんと花が咲いてるじゃないかと思えました。

■岩井さんが作詞した歌詞には、誰もが共通の理解に至る意味の着地点がありません(と、私には思えます)。人びとの心を「宙ぶらりん状態」にしたままにします。ですから、この歌を歌う人たちは、その人ごとに歌詞の意味をとらえようとします。そのことが、この歌の魅力でもあります。そして、死者のことを想いつづけながら、日々の暮らしのなかで生きることの実践を紡ぎだしていく。死者とともに未来を生きようとすることを促しているように思うのです。現代社会は、「死者を想いながら生きること」を人びとに「させないよう」に機能してきたがゆえに、この歌がもっている不思議な力を感じてしまうのです。

■トップの動画は、Goose house(グース ハウス)という音楽ユニットの皆さんによる「花は咲く」です。

春です。

■今日は、ひさしぶりに天気の良い日でした。少し心に余裕があったので、自宅最寄り駅のそばで空に向かって花を咲かせていたハナミズキを撮ってみました。少し、このハナミズキについて調べてみました。花びらのように見えるのは、じつは蕾を包んでいた葉で、「苞」(ほう)というのだそうです。実際の花は、この「苞」のなかにあるのですが、大変地味です。

■ところで、ハナミズキといえば、私のばあいは一青窈の「ハナミズキ」という曲になります。2004年の曲です。不思議な歌詞ですね。「君と好きな人が 百年続きますように」。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロを契機として作曲されたことはよく知られています。この歌詞をきちんと解釈されている記事をみつけました。この歌詞を素敵な意味に解釈されている記事をみつけました。「night a star - ないとあすたー -」というブログの「歌詞考察『ハナミズキ』/一青窈」というエントリーです。

空を押し上げて

手を伸ばす君 五月のこと どうか来てほしい 水際まで来てほしい

つぼみをあげよう 庭のハナミズキ薄紅色の可愛い君のね 果てない夢がちゃんと

終わりますように 君と好きな人が

百年続きますように

▪︎以下の動画は、一青窈と徳永英明の歌う「ハナミズキ」です。歌詞を受け止めれば受け止めるほど、目が涙でウルウルしてしまいますね。

■ 今日は、研究部の仕事があり、深草キャンパスでした。研究部の自己点検・評価の資料を作成してチェックする作業が夕方まで続きました。研究部は担当職員の皆さん、2名の課長さん、そして事務部長がおられるので、私はもっぱらチェックするだけなのですが、4月から教員部長になったばかりの新米なので、事務部長さんからいろいろこれまでの経緯についても教えていただきながらの作業になりました。自己点検・評価という作業は、組織の定期健康診断のようにものですね。この作業をすることで、ある種、組織の「棚卸し」をすることにもなりました。自己点検・評価は、正直に書かなければなりません。そうすることで、まだ何ができていないのか、これから何をすべきなのか、職員の皆さんと一緒に共有することができます。また、自分たちが改善できた点については、それがどういう意味で改善できているのか、再確認することになります。そのような作業が、次の組織のビジョンを描くことにつながっていきます。

■ 今日は、研究部の仕事があり、深草キャンパスでした。研究部の自己点検・評価の資料を作成してチェックする作業が夕方まで続きました。研究部は担当職員の皆さん、2名の課長さん、そして事務部長がおられるので、私はもっぱらチェックするだけなのですが、4月から教員部長になったばかりの新米なので、事務部長さんからいろいろこれまでの経緯についても教えていただきながらの作業になりました。自己点検・評価という作業は、組織の定期健康診断のようにものですね。この作業をすることで、ある種、組織の「棚卸し」をすることにもなりました。自己点検・評価は、正直に書かなければなりません。そうすることで、まだ何ができていないのか、これから何をすべきなのか、職員の皆さんと一緒に共有することができます。また、自分たちが改善できた点については、それがどういう意味で改善できているのか、再確認することになります。そのような作業が、次の組織のビジョンを描くことにつながっていきます。

▪︎そういうことで、けっこう地味に室内で仕事をしていたわけですが、キャンパスは暖かい春の雰囲気に包まれていました。広報用の写真でしょうか、アシスタントをつれたプロのカメラマンらしき人が、国際学部の新校舎「和顔館」を撮っておられました。

日替わりキッチンカー

▪︎龍谷大学には、「龍谷メルシー株式会社」があります。「龍谷メルシー株式会社」は、学校法人龍谷大学が100%出資している会社で、以下のような学生サービスを事業として行っています。といっても、あまりよくわかっていないのですが、学生サービスを外部にばらばらに委託するのではなくて、外部との窓口を会社にして、1本化して、事業の合理化を図ろうとしているのかな…。

■学生サービス : 下宿・アパートの斡旋/卒業式・成人式等の貸衣装 他

■施設総合管管理 : 清掃、警備等の請負事業/ビルメンテナンス管理事業 他

■自動販売機管理 : 飲料水・飲食物の自動販売機設置販売管理 等

■保険代理店業: 傷害保険・火災保険・自動車保険 等

▪︎学生サービスの一環として、現在、日替わりキッチンカーがキャンパスにやってきているようです。深草キャンパスには、この春から国際学部が開設されました。食堂等の混雑を緩和するためにでしょうか、キッチンカーで営業されている業者さんたちがキャンパスで営業されています。タコス、カレー、ピザ、うどん、ケパブ、ホットドッグ、そしてケンタッキーフライドチキン。写真は、タコス屋さんです。女子学生が、メニューをみながらいろいろ相談をしていました。

瀬田丘陵は春。

▪︎午前中、「地域エンパワねっとⅠ」(地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コース)の第3・4回目の授業でした。来週は大学に隣接する「瀬田東学区」、再来週は大津市の「中央地区」(中央学区を中心とした中心市街地)を学生たちが訪問し、まち歩きを行うとともに、地域の関係者の皆さんからお話しを伺うことになっています。そのため、「瀬田東学区」と「中央地区」の概況や基礎的な知識について講義しました。

▪︎現在、エンパワ7期生と8期生の授業が同時に動いています。旧カリキュラムから新カリキュラムに切り替えていくために、2つの学年がひとつのセメスターで重なっているのです。8期生の教室は、1号館の6階にある大きな部屋です。この部屋の窓からは、瀬田丘陵の森がよくみえます。トップは、窓から写したものです。春らしい美しい風景です。

『科学の健全な発展のために 誠実な科学者の心得』

■少し前、3月7日のエントリー「CITI Japan プロジェクト」で研究倫理の問題について述べました。エントリーのなかでは、上智大学での「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議」のこと、そしてNHKの「クローズアップ現代」でも研究倫理の問題が取り上げられたことについて述べました(崩壊しつつある科学界のモラルを取り戻すには何が必要かを考える・・・)。このような研究倫理の問題は、理化学研究所の事件が社会的注目を浴びたために、理科系(特に、医学、薬学、生命科学)の問題と思いがちですが、そうではありません。人文社会科学を含むすべての分野に関わる問題でもあります。

■少し前、3月7日のエントリー「CITI Japan プロジェクト」で研究倫理の問題について述べました。エントリーのなかでは、上智大学での「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議」のこと、そしてNHKの「クローズアップ現代」でも研究倫理の問題が取り上げられたことについて述べました(崩壊しつつある科学界のモラルを取り戻すには何が必要かを考える・・・)。このような研究倫理の問題は、理化学研究所の事件が社会的注目を浴びたために、理科系(特に、医学、薬学、生命科学)の問題と思いがちですが、そうではありません。人文社会科学を含むすべての分野に関わる問題でもあります。

■私が所属している日本社会学会でも、「日本社会学会倫理綱領」、「日本社会学会倫理綱領にもとづく研究指針」を定めています。そのなかには、データの扱い方についての指針も定められています。「研究・調査によって得られたデータは公正に取り扱わねばなりません。偽造・捏造・改ざんなどは固く禁じられています。データの偽造・捏造は、それを行った者の研究者生命にかかわる問題であり、調査対象者や共同研究者に対する背信行為です。データの修正や編集が必要な場合には、求められたら修正・編集のプロセスを開示できるように、記録し保管しておきましょう。また報告書などで、その旨明記し読者の注意を喚起しなければなりません」、「調査で得られたデータは、対象者リストも含め、調査中も調査後も厳正な管理が必要です。回収票や電子データの保存・管理には、十分に注意しなければなりません」と書かれています。また、プライバシーの保護に関することに関する指針も定められています。私は、日本社会学会のことしかわかりませんが、他の様々な学会でも同様の綱領や指針を定めていると思います。

■大学の仕事の関係で、この『科学の健全な発展のために 誠実な科学者の心得』を読むことになりました。日本学術振興会が、大学等研究機関における研究倫理教育に資するための教材として作成したもののようです。まだ読んでいません。これから読みます。しかし、ネットで目次や概要を読む限りでは、プロの研究者だけでなく、これからプロの研究者になろうと思っている大学院生の皆さんにも価値がある本なのかなと思います。以下は、この本の紹介文です。

科学研究の成果は私たちの社会生活に欠かせないものとなっており、特に近年では、科学が社会に及ぼす影響は極めて大きなものとなっています。それは科学者にとって誇りであると同時に、大きな責任と期待を担っていることを意味します。ところが近年、科学の持つ根源的な価値観である「真理の探究」を疎かにする事例(改ざん、捏造、盗用等)が発生しています。こうした状況が続けば、科学への信頼は傷つき、科学の健全な発展が脅かされることになりかねません。 本書では、人文・社会科学から自然科学までの全分野の科学者が、「どのようにして科学研究を進め、科学者コミュニティや社会に対して成果を発信していくのか」を命題に、研究を進めるにあたって知っておかなければならないことや、倫理綱領、行動規範、成果の発表方法、研究費の適切な使用等、科学者にとって必要な心得について、エッセンスを整理しまとめます。

■以下は、目次です。

I 責任ある研究活動とは

1.今なぜ、責任ある研究活動なのか?/ 2.社会における研究行為の責務/ 3.今、科学者に求められていること

II 研究計画を立てる

1.はじめに/ 2.研究の価値と責任/ 3.研究の自由と守るべきもの――人類の安全・健康・福祉および環境の保持/ 4.利益相反への適正な対応/ 5.安全保障への配慮/ 6.法令およびルールの遵守

III 研究を進める

1.はじめに/ 2.インフォームド・コンセント/ 3.個人情報の保護/ 4.データの収集・管理・処理/ 5.研究不正行為とは何か/ 6.好ましくない研究活動の回避/ 7.守秘義務/ 8.中心となる科学者の責任

IV 研究成果を発表する

1.研究成果の発表/ 2.オーサーシップ/ 3.オーサーシップの偽り/ 4.不適切な発表方法/ 5.著作権

V 共同研究をどう進めるか

1.共同研究の増加と背景/ 2.国際共同研究での課題/ 3.共同研究で配慮すべきこと/4.大学院生と共同研究の位置

VI 研究費を適切に使用する

1.はじめに/ 2.科学者の責務について/ 3.公的研究費における不正使用の事例について/ 4.公的研究費の不正使用に対する措置等について/ 5.まとめ

VII 科学研究の質の向上に寄与するために

1.ピア・レビュー/ 2.後進の指導/ 3.研究不正防止に関する取り組み/ 4.研究倫理教育の重要性/5.研究不正の防止と告発

VIII 社会の発展のために

1.科学者の役割/ 2.科学者と社会の対話/ 3.科学者とプロフェッショナリズム

Reference 資料

研究公正に関するシンガポール宣言/ 科学者の行動規範/研究公正の原則に関する宣言(仮訳)/ 新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」概要

■冒頭に述べた上智大学での「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議」では、少人数にわかれて、率直に各大学の実情や悩みを話しあう場が持たれました。もちろん、医学、薬学、生命科学分野の方たちが多いわけですが、そこでは研究者の研究倫理だけでなく大学院生の研究倫理の教育をどうしていくのかといことについても話題になりました。データの捏造などが生じる背景については、神経科学者の大隈典子さんがご自身のブログのなかで「研究業界を取り巻く過当競争の行方 」という投稿をされています。この投稿を拝見すると、少ない大学の教員ポストをめぐる過当競争がデータの捏造などの問題を引きおこすことがあるようです。そういった構造的な背景が存在しているようです。では、人文社会科学系の分野ではどうなのか。大学院生の研究倫理教育も含めて、様々な論点から、さらに真剣に考えていかなければならないと思っています。