瀬田の夏空

▪︎本日は1・2限が、「大津エンパワねっと」コースの「地域エンパワねっとⅠ」の全体授業でした。昼休みは、瀬田の研究部で雑用をして、3限はオフィスアワーで学生の指導、4限は4年生のゼミ(社会学演習ⅡA)。やっと、研究室で自分の仕事ができると思っていたら、ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」の活動の関連で、農水省の小さな事業に申請書を送らねばならないことが判明…。ガーンとなっていますが、仕方がありません。

▪︎本日は1・2限が、「大津エンパワねっと」コースの「地域エンパワねっとⅠ」の全体授業でした。昼休みは、瀬田の研究部で雑用をして、3限はオフィスアワーで学生の指導、4限は4年生のゼミ(社会学演習ⅡA)。やっと、研究室で自分の仕事ができると思っていたら、ゼミで行っている「北船路米づくり研究会」の活動の関連で、農水省の小さな事業に申請書を送らねばならないことが判明…。ガーンとなっていますが、仕方がありません。

▪︎写真は、1・2限に「地域エンパワねっとⅠ」の授業を行った1号館6階の会議室から撮ったものです。窓の向こうには、瀬田丘陵の森と夏空が見えます。室内とのコントラストが、余計に夏の暑さを感じさせます。空の青色が、床に反射しています。それが、少し不思議な雰囲気を醸し出しています。

▪︎右の写真は、同じ会議室の窓から撮ったものです。テニスコートです。もともと、テニスコートは、現在の 4月に開学した農学部の建物の場所にありましたが、諸般の事情から、農学部棟をテニスコートのあった場所に建てざるを得なくなりました。ということで、テニスコートは駐車場に建設されることになりました。もっとも駐車場を有効利用するために、テニスコートは鉄骨の柱の上に乗っかっており、テニスコートの下はいままで通り駐車場になっています。ボールが飛び出さないように、ネットで囲まれているので、遠くからみると巨大な鳥籠のように見えます。

▪︎今週もしんどい1週間でした。月曜日は午前中の1・2限が授業で、午後が研究部の執行部会議。火曜日は午前中が学生の指導で、午後からは研究部の用務。水曜日は午前中が学長会で、午後が校舎建設に関する会議。木曜日は午前中が部局長会議(常任理事会)で午後が研究部の打ち合わせと評議会。そして、本日金曜日。来週は、火曜日と水曜日に時間がとれそうです。学生の皆さん、面談ができますので申し込んでください。

深草キャンパスの草原

▪︎月・火曜日の午前中と金曜日以外は、深草キャンパスで研究部の仕事に取り組んでいます。必然的に、瀬田キャンパスの研究室にいられる時間は、ごくごく限られてきます。非常に困った状況になっています。なんとかしなくては…。とはいっても、仕事が減るわけではないし…。そんな調子ですから、このホームページにあるブログの更新も、滞るようになってきました。仕事ばかりの日々なので、アップできる話題も限られてきます。いやはや…嘆息…の世界です。

▪︎月・火曜日の午前中と金曜日以外は、深草キャンパスで研究部の仕事に取り組んでいます。必然的に、瀬田キャンパスの研究室にいられる時間は、ごくごく限られてきます。非常に困った状況になっています。なんとかしなくては…。とはいっても、仕事が減るわけではないし…。そんな調子ですから、このホームページにあるブログの更新も、滞るようになってきました。仕事ばかりの日々なので、アップできる話題も限られてきます。いやはや…嘆息…の世界です。

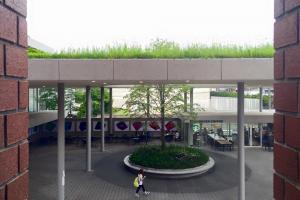

▪︎今日は少し不思議な写真です。深草キャンバスの草原です。ではなくて、これは、深草キャンパスに新しくできた「和顔館」の屋根です。省エネタイプの校舎ということで、屋根には「緑化」が施されています。最初は、何も生えていなかったのですが、そのうちに、このような状況になってきました。最初から様々な自然の雑草の種が撒いてあったのだと思いますが、それ以外にも、外部から飛んできて落ちた種や、鳥が糞と一緒に落としていった種などもあるんじゃないのかな…と想像しています。このような「緑化」には肯定的・否定的意見の両方があると思います。私は、けっこう肯定的なほうかと思います。そばによると虫が鳴いていました。どうせならば、ちょっとしたビオトープみたいな感じにしてもらいたかったな〜とも思います。この草原の下は、右のような感じになっています。4月にオープンしたスターバックスの龍谷大学店があります。

「京(みやこ)の水カフェ」

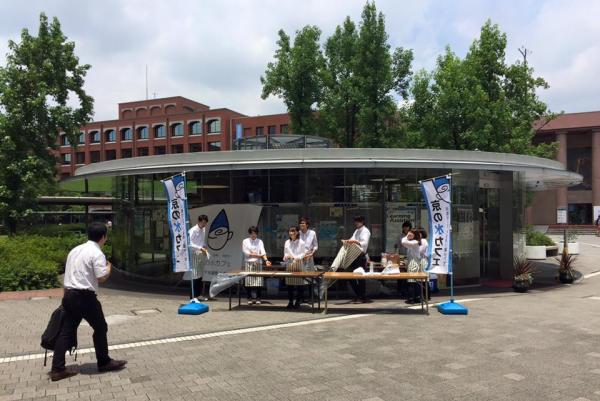

▪︎昨日は、終日深草キャンパスでした。午前中は研究部関連の会議報告、午後からは新しい体育館の起工式、そして評議会です。昼休み、午前中の会議で一緒だった農学部の古本強先生と、深草キャンバスの近くある食堂に昼食をとりにいくさい、キャンパス中央にある樹林とよばれるカフェの前で、「京の水カフェ」の幟がたっていました。経営学部の藤岡先生のゼミ生たちの活動のようです。以下は、昨年の大学のホームページに掲載された記事を転載したものです。「水カフェ」のブースの方に向かって歩いているのは、農学部の古本先生です。

龍谷大学経営学部藤岡ゼミは、京都市上下水道局と連携し、京都の水道水のおいしさとクオリティの高さ(安全・安心、低価格、環境にやさしい)をPRする「京(みやこ)の水カフェ×龍谷大学」を、下記のとおり開催します。

「京(みやこ)の水カフェ」とは、京都市上下水道局が実施する「おいしい!大好き!京(みやこ)の水キャンペーン」※の一環として開設するカフェです。2年目の今回は、本学との連携により、学生のフレッシュな感性を京都の水道水を活用したメニューや店舗内装に活かし、来店者に様々な角度から、京都の水道水のおいしさとクオリティの高さを実感していただきます。店内外の装飾、展示等についても学生が行い、当日の接客も学生が担当します。

また、上記取組に加え、メニュー考案の際は、協賛企業の小川珈琲株式会社から本格的な技術指導も受けており、京都の水道水のおいしさを、学生から積極的に発信いたします。

なお、「京(みやこ)の水カフェ×龍谷大学」は祇園祭期間中に実施する予定であり、京都市民をはじめ、その他多くの方々にも京都の水道水のおいしさを知っていただく機会に繋がればと考えております。

龍谷大学深草キャンパス 課外活動施設(第2体育館〈仮称〉)起工式

■本日の午後、深草キャンパスの顕真館で、「龍谷大学深草キャンパス 課外活動施設(第2体育館〈仮称〉)起工式」が執り行われました。龍谷大学は浄土真宗本願寺派の宗門校であることから、起工式ももちろん仏式です。右の写真は起工式の次第です。「讃仏偈」の「偈」とは、讃歌の意味なのだそうです。阿弥陀如来の前身である法蔵菩薩がおっしゃったお言葉です。法蔵菩薩が師でもある世自在王仏を讃え、自ら世自在王仏のような仏に成りたいと述べ、仏と成るために様々な修行を実践し、すべての人びとを救うために浄土を建てることを誓う…そのような内容なのだと、以前、勉強して知りました。

■本日の午後、深草キャンパスの顕真館で、「龍谷大学深草キャンパス 課外活動施設(第2体育館〈仮称〉)起工式」が執り行われました。龍谷大学は浄土真宗本願寺派の宗門校であることから、起工式ももちろん仏式です。右の写真は起工式の次第です。「讃仏偈」の「偈」とは、讃歌の意味なのだそうです。阿弥陀如来の前身である法蔵菩薩がおっしゃったお言葉です。法蔵菩薩が師でもある世自在王仏を讃え、自ら世自在王仏のような仏に成りたいと述べ、仏と成るために様々な修行を実践し、すべての人びとを救うために浄土を建てることを誓う…そのような内容なのだと、以前、勉強して知りました。

■ところで、日本の社会では、多くのばあい起工式は神式で執り行われますね。私は、仏式の起工式は初めて参加させていただきました。仏式でも、神式と同じく、鍬入れの儀が行われました。盛砂に、鍬、鋤、鎌を入れる儀式です。このあたりの形式はいつ成立したのか、よくわかりません。キリスト教系の大学ではどうかと少し調べてみましたが、牧師が式を執り行い、神式と同様に盛砂に、鍬、鋤、鎌を入れる儀式を行っていました。おそらくはこのような儀式は神式が起源かと思いますが、そのような儀式が、仏教やキリスト教にどのように受容され、現在の形式におちついたのか。ちょっと、知りたいと思いました。

【追記】▪︎この起工式は、一般には地鎮祭と呼ばれてきました。この地鎮祭のなかで、盛砂に、鍬、鋤、鎌を入れる儀式は、「穿初め(うがちぞめ)の儀」と呼ばれています。神社本庁の公式サイトの説明は以下の通りです。

地鎮祭とは、建物の新築や土木工事の起工の際などに、その土地の神様を祀り、工事の無事進行・完了と土地・建造物が末長く安全堅固であることを祈願するために、おこなわれる祭りです。

一般には「じまつり」などとも呼ばれ、国土の守護神である大地主神(おおとこぬしのかみ)と、その地域の神様である産土神(うぶすなのかみ)、またその土地の神々である「此の地を宇志波伎坐(うしはきます)大神等」をお祀りします。

▪︎本文と同じ繰り返しになりますが、このような神道に起源を持つ「穿初め(うがちぞめ)の儀」が、仏教やキリスト教の起工式にも取り入れられていることです。どういう経緯でそのようなことになったのでしょうね〜。興味があります。私の推測ですが、建設業務にあたる関係者の皆さんが、建設中の安全祈願を願うささいに、この「穿初め(うがちぞめ)の儀」に強くこだわってこられたからではないか、と想像しています。そのような強い関係者の希望を、仏教やキリスト教の関係者は、どのように受け止めたのか。まあ、そのあたりのことですね。

▪︎「穿初め(うがちぞめ)の儀」では、施主である大学を代表して学長が、それから設計事務所の方と建設会社の執行役員の方が、それぞれ鍬・鋤・鎌を盛砂に入れる真似事をされました。そのさい「エイ、エイ、エイ」と3回叫ばれます。建築会社の執行役員の方の声が、一番大きく、力がこもっていて様になっていたような気がします。うちの学長は、声も少し控えめだったかな。

大宮キャンパス

▪︎昨日も深草で研究部の仕事でした。午前中は、今日開催される常任理事会(部局長会)の前段階の会議で、研究部関連の報告を行いました。そして、昼からは、校舎が重要文化財になっている大宮キャンパスに、研究部の部課長のお2人と向かいました。この4月に設立された「世界仏教文化研究センター」の会議に出席するためです。私自身は、この会議のメンバーではなくオブザーバーです。なんだかんだと、研究部の仕事は続きます…。

▪︎しかし、この大宮キャンパスは、いつ来ても気持ちが良いですね。「気持ちが引き締まります」。「大宮学舎」と呼んだほうが相応しいようにも思います。写真は、縦横の歪みが出ていますが、「気持ちが引き締まる」ということ意味が伝わるでしょうか。ここは、龍谷大学発祥の地でもあります。中央に見えるのは、本館です。国の重要文化材に登録されています。1879(明治12)年に竣工しました。その右は、校舎です。北黌(ほっこう)と呼ばれています。本館をはさんで南側には、南黌(なんこう)があります。こちらも国の重要文化財です。なにか「大学の精神」のようなものが濃厚に感じ取れるがゆえに「気持ちが引き締まる」のです。大宮キャンパスから深草キャンパスに戻るさい、一緒だった事務部長のTさんが、正門で講堂のある本館にむかって一礼されました。「なるほど…」と思い、私も、Tさんの一礼に習って頭を下げました。

【追記】(2015/07/15)■T部長に、どうして「正門で一礼」されるのかお聞きしてみました。「正門の講堂の中には、ご本尊である阿弥陀如来像が安置されているから」ということでした。なるほど。阿弥陀如来像を安置した講堂のある本館を囲むように、重要文化財である北黌(ほっこう)と南黌(なんこう)、そして西黌や西黌別館が配置されています。そのことが、この大宮キャンパスを聖なる空間に、清々しい空間にしているのでしょう。そして、それに加えて、そこにこの大学の「精神」のようなものが宿っているようにも思えるのです。出身者ではない者の、個人的な感想ですけれど。

ラジオ体操第3

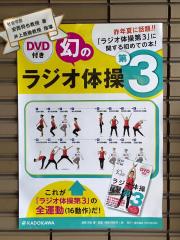

▪︎瀬田キャンバスの書店の前を通ると、このポスターが貼ってありました。おそらく、前から貼ってあったと思いますが、私が気がついていなかっただけかも…です。

▪︎瀬田キャンバスの書店の前を通ると、このポスターが貼ってありました。おそらく、前から貼ってあったと思いますが、私が気がついていなかっただけかも…です。

▪︎「ラジオ体操」といえば、「第1」と「第2」になるわけですが、昨年「ラジオ体操第3」が存在していたことが大きく報道されました。龍谷大学社会学部の安西将也先生と井上辰樹先生が復刻されたことで、一躍話題となりました。ことの始まりは、2013度から東近江市と龍谷大学が連携して始めた「こころとからだの健康教室」において、この「ラジオ体操第3」が取り入れられたことにあるそうです。資料が十分にないなか、安西先生と井上先生が、残された音源と動作の解説図を頼りに復刻されたのだそうです。そして、とうとう解説本も発売されるに至りました。DVD付きです!!

▪︎こういう解説をネットでみつけました。

【ラジオ体操第3の特徴】

●第1、第2より複雑でダイナミックな11種類の動作で、第1運動から第16運動で構成

●第1、第2に比べ運動の強度が高い

●「動作が難しくて1回では覚えられない」「テンポが速い」ので、覚えられるといっそう楽しく、積極的に続けることができる

●生活習慣病やうつ病の予防に効果が期待できる運動強度の強い体操

①急激に心拍数をあげないで徐々に心拍数を上げていること

②第3運動から第16運動まで110拍/分から150拍/分の間の有酸素運動域の心拍数をキープしていること

③第12運動あたりから徐々にクールダウンし、身体に負担をかけないように、健康に配慮したプログラム構成となっていること

▪︎私のようなおじさんには、なかなかハードそうですが、健康にはとてもよさそうですね。

夕暮れの瀬田キャンバス

▪︎この4月から、自分の研究室で研究する余裕がほとんどありません。深草キャンパスでの研究部の仕事が多く、瀬田キャンパスにいることが極端に少なくなりました。しかも瀬田キャンパスにいたとしても、そのほとんどは授業や学生の指導にあてられます。深草に研究室があれば、もっと状況は異なっているのでしょうが、私のばあいは、瀬田と深草の2つのキャンパスを移動しなければなりません。その移動にも時間を取られてしまいます。なんとかしたいのですが、今のところ、その状況を改善する方法をみつけられていません。

▪︎ということで、昨日は土曜日でしたが、仕事をしに研究室に向かいました。晩は、帰省する息子をまじえて外食をする約束になっていたので、19時半前に研究室を出て瀬田キャンパスのバス停に向かいました。研究室のある2号館を出ると、外は、この写真のような美しい夕暮れになっていました。19時半頃でも、まだこの明るさがありました。夏至を過ぎたばかりですからね。この夕暮れですし、土曜日で誰もいませんから、辺りにはちょっと幻想的な雰囲気が漂っていました。昨日は、全国的にも美しい夕暮れを観察することができたようですね。皆さんは、夕暮れの美しさに気付かれましたか?この写真は、「iPhone6 plus」で撮りました。手軽な「道具」ですが、それなりに満足のいく写真を撮ることができます。

瀬田キャンパスに「カフェ」(2)

深草キャンバスのスターバックス

▪︎今日は…といいますか、今日もですね、深草キャンバスに朝一番で出かけました。8時45分から、約束していた新聞記者の方から小一時間程インタビューを受けました。テーマは琵琶湖に関連することですが、狭い意味での自分の専門領域でもないテーマであることから、なんだか的外れなことを言ってしまうのではと心配していましたが、とりあえず記者さんに納得していただけたようで安心しました。

▪︎そのあとは、研究部で事務部長さんと打ち合わせをしました。そして、大学執行部が出席する会議で報告を行い、昼には瀬田キャンパスに戻りました。このキャンパス間移動というのが、なかなか大変です。まだ、研究部長になってから2ヶ月半ですが、どうしたものかとまだ思案しています。うまく時間を使えるようにならないと…。昼からは、所属する社会学部社会学科の学科会議、研究倫理に関するe-ラーニングの講習会、教授会があるからです。写真は、深草キャンパス内にある「スターバックス龍谷大学店」に行った時に撮ったものです。今日の仕事を始めるにあたり、コーヒーで気持ちを引き締めました!!

瀬田キャンバス教職員懇親会

▪︎昨日は、予定になかったのですが、深草キャンパスで、急に午前中に打ち合わせと会議が入りました。本当は、総合地球環境学研究所のプロジェクトの調査で、滋賀県甲賀市にいっているはずだったのですが…、仕方がありません。午後も打ち合わせや資料の作成と続きましたが、夕方のスクールバスで、瀬田キャンパスに移動しました。瀬田キャンバスで、「瀬田キャンパス教職員懇親会」が開催されたからです。

▪︎瀬田キャンパスでは、これまで何度か、学部を超えた教員の懇親会を開催してきました。理工学部、社会学部、国際文化学部の懇親会です。この4月からは、国際文化学部が深草キャンパスに移動し、国際学部になりました。また、瀬田キャンパスには、新しく農学部が開設されました。今回は、農学部の教員の皆さんをお迎えするという意味合いを含めて、さらには教員だけでなく事務職員の皆さんも含めてお互いにもっと親しくなれば…との思いから開催されることになりました。学部を超えて気楽に話しができる関係って、とっても大切です。そういう関係が、このような懇親会を通してもっと生まれてきたらなあと思います。懇親会では、農学部教務課の山川さんが、エールをきってくださいました(山川さんは、元・日本拳法のチャンピオン)。

▪︎「瀬田キャンパス教職員懇親会」は、瀬田キャンパスの生協食堂で開催されました。そのあとのことですが、私のばあいは、瀬田駅に場所を移し、二次会とということになりました。滋賀県にお住いの皆さんは、さらに三次会に突入されていましたが、私の方は自宅が遠いものですから、ここで離脱しました〜。本日、皆さんの体調は大丈夫なのかな…。