研究部の送別会でのサプライズ

■一昨日の晩、研究部瀬田の送別会が開催されました。田村さん、寺田さん、遠藤さん。ありがとうございました‼︎ 田村さんは勤続40年を超える大ベテラン。研究部瀬田の柔らかな雰囲気のムードメーカーでもいらっしゃいました。その田村さんと名コンビ⁈の寺田さんは8年間勤務されました。独特のユーモアのセンスが光っておられました。新しい職場で頑張ってください。遠藤さんは3年間。いつも、いろいろ気を使っていただきました。

■私は、研究部長として、ご退職される皆さんに感謝し、御礼を申し上げる立場なんですが、私ももうじき研究部長としての任期を終えるということで、「サプライズ」の花束をいただきました。いやほんまに、ビックリですよ〜‼︎ 事務部長の田辺さんからも身に余るスピーチをいただきました。大変パワフルな田辺事務部長のおかげで、私のようなものでも2年間教員部長を務めることができました。ありがとうございました。ところで、こうやって花束をいただきましたが、本当に研究部長として大学に貢献できたのかな…自分でもよくわかりません。できる限りの努力をしたつもりですが、どうでしょう…。その辺りのことについては、研究部長の2年間を静かに振り返って反省しなければなりません。任期は3月末までですので。

■研究部瀬田の皆さんには、私の勤務する社会学部が瀬田キャンパスにあることから、普段から楽しく接していただきました。お昼の弁当を一緒に食べたり、おしゃべりをしたり。私のようなアラ還のおじさんに暖かく接していただき、本当にありがとうございました。ええと…社会学部担当の石坂さんには、締め切り間際の研究費の支出の手続きをお願いし、申し訳ありませんでした。来年度は、ご迷惑をおかけしないようにいたします。

■職場ではありましたが、独特の素敵な雰囲気にあふれていました。それは、職員の皆さんを優しく上手にまとめておられる田中雅子課長のお人柄、そして広い視野の中でテキパキと困難な案件に対応し挑戦される、田中課長の管理職としての能力の高さがあってのことだと思っています。あっ…雅子課長!! いつの間にか、私の頭に角を生やしてくれてますねw。さて、退職まではあと10年ありますが、退職する時の気持ちってこんな感じなのかな…と、職場で花束をいただくときに、ちょっと想像することができました。4月からは、気分を一新して、研究に専念し、限られた1年間を有効に活用させていただこうと思います。

大災害時の大学対応 岩手県立大学総合政策学部「東日本大震災の危機対応記録」

■今から6年前、東日本大震災が発生した時、私は兵庫県の母親の家にいました。一人暮らしの母はすでに身体が弱っており、毎日ヘルパーさんに来ていただき、炊事や洗濯、そして母の身の回りの世話をしていただいていました。加えて、私自身も、ほぼ毎週母親のところに行っていました。ガソリンスタンドに灯油を買いに行き、屋外に設置された石油ファンヒーターのタンクに灯油を入れること、近くのスーパーで買い物をして来ること、神戸灘生協の個別配送の注文表を作成すること、このあたりが私の仕事でした。

■東日本大震災が発生した時、恐らくは買い物中だったように思います。母の家に帰ると、母がこう大きな声で言いました。「あんた、東北が大変なことになっているで」。母は視力をほとんど失っておりテレビを毎日「聞いて」過ごしていました。そのテレビには、岩手県の宮古市が津波に飲み込まれる様子が映されていました。言葉を失いました。翌日からは、岩手県の二戸市に行く予定でしたが、もちろんそのようなことは不可能になりました。

■私は龍谷大学に赴任する前、岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。私が2004年に龍谷大学に異動した後も、2011年には半分ほどの教員が退職ないしは他大学に異動されていたように思います。知り合いの教員の方からは、学生の安否確認を必死になって取り組まれていることが伝わってきました。調べてみると、2016年3月に「「東日本大震災の危機対応記録 プロジェクト 報告書 東日本大震災時における岩手県立大学総合政策学部の 危機対応記録」が発行されており、PDFファイルでも読めるようになっていました。以下が、その目次です。「東日本大震災の危機対応記録」プロジェクトメンバーである、金子与止男、Tee Kian Heng、山田佳奈、島田直明、小井田伸雄、以上5名の先生方によって作成された報告書のようです。金子先生以外は、面識のある方達です。

目次

はじめに

第1章 東日本大震災時の危機対応の記録

第2章 総合政策学部における「教職員」の安否確認

第3章 総合政策学部における「学生」の安否確認作業の経緯と課題

1.在学生の安否確認はどのようにおこなわれたのか

2.安否未確認の学生数の推移

3.安否確認作業の「実施主体」としての学部地震災害対策本部の設置と役割

4.「入学予定者」の安否確認はどうあるべきなのか

第4章 学生に対する経済的措置に関する課題

1.岩手県立大学が発表した措置について

2.他大学の対応

3.他大学の経済支援措置を含め、見えた課題

おわりに

資料集目次

■東日本大震災のような大災害が関西で発生した場合、龍谷大学の教員としては自分はどう行動するのか。このことについては、いろいろ考えて来ましたが、一人だけではもちろん話しになりません。学部として、大学として、どのような対応して行くのか。私自身は、全く情報がありません。本学のどこかに、そのような情報があるのでしょうか。それも知りません。これでいいのだろうか…。ダメです。

■こ報告書の最後には、次のような課題も書かれています。

被災した新入学生としては、入学料が免除されても、生活費等の見込みがなけれ ば入学を躊躇すると思われる。在学生も、やはり授業料が免除されても、生活費等の見込 みがなければ退学を考えるかもしれない。生活費等の支援に関しては、今回のような大規 模災害では多くの団体が奨学金を出して、援助を行っているが、奨学金の申請や選考には 時間を要するため、奨学金が給付されるまでの期間の生活費等を確保する必要がある。よ って、入学を希望している被災地(災害救助法適用地域)の学生に対して、就学の機会を できる限り保証するという観点から、被災した学生が入学金と授業料が免除されるのみな らず生活費等の見込みが立つように、大学は経済的支援体制を整えておく必要がある。

【追記1】■災害と大学…で頭に浮かんでくるのは、内田樹さんのブログの以下の投稿です。「ばかばかしくてやってられるか」というタイプや、自分では目の前の状況に対して何もせず、「大学の瓦礫が片づいた頃にきれいな服を着て教員の仕事をするために現れ」、「震災経験から私たちは何を学ぶべきかとか、震災で傷ついた人々の心をどうやって癒したらよいのか、というようなことを教授会でしゃべる」ようなタイプの教員にだけはなりたくないものです。

「2005年01月18日 震災から10年」(1月17日)

【追記2】■学内にも、災害への対応策をきちんと考えておくことが必要だと思う教職員もおられるとは思いますが、私が知る限り、そのようなこときちんと検討してきたかどうか、よくわかりません。

・学生の安否確認

・教職員の安否確認

・地域への対応

・校舎や施設の確認

・授業の再開はどうするか

・成績はどうするのか

・定期試験をどうするか

・入試をどうするか

・学生への経済的支援はどうするのか

・学生のキャリア支援はどうするか

・災害に備えた様々な物の備蓄

・その他諸々

■それぞれ、被害の深刻度に応じて優先順位も異なりますし、考えればきりがありませんが、あらかじめそれなりの備えは必要だといつも思っています。ということを、3月11日にエントリーするだけでは、ダメですね。本当に。

春が近づいています

■2枚の写真は、我が家の庭を写したものです。どういう名前の花なのか、園芸に弱い私はさっぱりわからないのですが、この2枚の写真から春が近づいていることを感じます。左が2月2日、右が2月20日に撮影したものです。今年の滋賀県は、かなり雪が降りました。大津市の私の家でも、中心市街地よりも少し北寄りにあり、しかも山沿いにあることから、雪かきが必要なほど降雪しました。しかし、次第に寒さも緩んできているように思います。

■今年の3月末で、研究部長の仕事が終わります。3月30日、そして31日までしっかり会議の日程が組まれていますが、それで終わりです。4月1日からは、長期国内研究員ということになります。期間は1年間。やっと自分の研究に集中できる時間を取ることができます。非常に嬉しいです。元旦のエントリーにも書きましたが、龍谷大学に勤務してからの13年間で、学生生活主任2年、研究主任1年、社会学研究科長4年、研究部長2年、合わせて9年。その他にも社会学研究科の専攻主任等の仕事も長らくやってきました。加えて、文科省の「現代GP」として採択された地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」についても申請の段階からずっと担当してきました。こうやって随分働いてきたので、精神的に金属疲労を起こしそうな状態にあります。自分の研究に集中しながら精神のリハビリに努めます。

■その前に…。2年間、研究部長をしている間に、研究室が物置状態になってしまいました。いけません。研究室内の様子は、私の精神の状態を示しています。まずは、掃除から始めなければなりません。2日間ほどかけて、しっかりと清掃と書籍や書類の整理に努めようと思います。その次は、1年間の研究のスケジュールを立てようと思います。この1年間では次の4つの研究に取り組みます。①過去に取り組んだ滋賀県びわこの石けん運動の研究を、戦後の琵琶湖の政策(水資源開発と環境保全)の文脈の中に位置づけ直す歴史社会学的研究、②「魚のゆりかご水田」を事例とした環境政策・環境実践・生物多様性に関する研究、③総合地球環境学研究所のプロジエクト、④研究員後の種の仕込み…。先日、少しご紹介した、昔を地図を使った研究は③に入ります。

■後、個人的には、来年も「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加したいと思います。また、今度こそ…なのですが、しっかり走り込みフルマラソンの大会にも出場したいと思います。なんだか、夏休み前から意気込んでいる小学生のようですね…。でも頑張ります。それと、体力をつけることとも関係していますが、歯医者や身体の検査もしっかりやっておこうと思います。頭の中の棚卸し、身体のオーバーホールです。

つながり

■地域の皆さんとのご縁が生まれると、「数珠繋ぎ」のように、さまざまな「チャンス」をいただくことになります。今日は、滋賀県内で小・中学生を対象に、キャリア教育に取り組まれているボランティア団体(法人化はされていませんが、NPOですね)の皆さんとお話しをする「チャンス」をいただきました。私自身は、キャリア教育について専門的な知識をまったく持ち合わせていないのですが、大学と地域をつなぐような活動をしていることから、どういうわけか私にご相談があったのです。ですので、今日はキャリア教育の専門家である龍谷大学の教員の方にもお願いをして、休日ではありますが、滋賀県まで来ていただきました。もちろん、その先生とは以前からいろいろお世話になっているので、今回も、ちょっと無理を聞いてくださったのかなと思っています。

■その先生からは、いろんな情報を教えていただきました。「さすが専門家だなあ」と思いました。お声掛けさせていただいて、よかったなあと思いました。ありがたかったです。私の役割は、ボランティア団体とキャリア教育の専門家をつないだだけなのですが、ちょっと役に立つことができて安心しました。このボランティア団体の皆さんは、子どもたちの仕事観を育む取り組みをされています。とても大切な取り組みだと思っています。時間はかかりそうですが、近い将来、大学としても、何か一緒に事業に取り組むことができればなあと思っています。ちょっとした「つながり」から、思いを共有し、そこから夢が生まれ、その夢を花開かせていく…。素敵なことだなあと思っています。

■午後からは、某地方自治体の職員の方にfacebookのメッセージを通していろいろ相談をさせていただきました。総合地球環境学研究所で取り組む超学際研究プロジェクトの延長線上で、「こんなのができたら素敵だな〜、地域でみんなハッピーになれるよな〜」というイベントを企画しようとしているのです。そのことについて相談をさせていただきました。その職員さんとは、時々、意見交換をしているので、ベースにある問題意識をそれなりに共有できているせいでしょうか、最後にはとても前向きな意思表明をいただくことができました。来週は、実際にご説明に上がる予定にしていますが、午後からもこうやって「つながり」の有り難さを実感することができました。同時に、自分という確かな実体があるのではなく、たくさんの「つながり」のネットワーク中で、そして他者との関係の中で活かされている存在にすぎない…そんなリアリティを強く感じることにもなります。歳をとると、若い時と比較して精神も知力も体力も劣ってくるわけですが、逆に、歳をとったおかけでこのようなリアリティを持てるようにもなったのかなと思います。

浄土真宗・キリスト教・イスラームにおける比較神学的対話

■龍谷大学世界仏教文化研究センターとアジア仏教文化研究センターが主催する2016年度 国際シンポジウム「浄土真宗・キリスト教・イスラームにおける比較神学的対話」 が2月15日から17日にかけて開催されます。共催は、ミュンスター大学(ドイツ)、ジョージタウン大学(アメリカ)です。詳しくは、こちらをご覧ください。

■龍谷大学世界仏教文化研究センターとアジア仏教文化研究センターが主催する2016年度 国際シンポジウム「浄土真宗・キリスト教・イスラームにおける比較神学的対話」 が2月15日から17日にかけて開催されます。共催は、ミュンスター大学(ドイツ)、ジョージタウン大学(アメリカ)です。詳しくは、こちらをご覧ください。

今回の国際シンポジウムは、龍谷大学世界仏教文化研究センター、龍谷大学アジア仏教文化研究センター、ミュンスター大学(ドイツ)、ジョージタウン大学(アメリカ)の 共催によりおこなわれるものです。“浄土真宗・キリスト教・イスラームにおける比較神学的対話”という統一テーマで、真宗学、キリスト教、イスラームの神学的な課題に ついて、少人数のグループで比較の観点に立ってお互いに議論しようとするものです。とりわけ、浄土真宗の思想が提起する問題について比較神学的な視点から検討してい きます。 西洋の研究者たちは、大乗仏教の一つの伝統である浄土真宗が、思想的にも構造的にもキリスト教と多くの共通点をもっていることに気づいてきました。その意味で、浄土真 宗は宗教間の相互理解を求める相手としてもっとも相応しい宗教だと見なされています。この研究プロジェクトでは、浄土真宗の思想をキリスト教と仏教、イスラームと仏教、 あるいはキリスト教とイスラーム間で対話をおこなってきた、さまざまな国の研究者たちとの継続的な対話の場にあげる機会をもち、そのことにより主要な宗教間の対話に新た な視角を開こうとするものです。すなわち、仏教における宗教間対話を拡大し深め、さらにはグローバルで多元的な脈絡の中で、現代における真宗思想の展開に新たな方向 性を示そうとするものです。

■このようなテーマのシンポジウムは、一般の方の中でもご関心をお持ちの方たちが多数おられると思います。15日の公開講演会は、基本的に英語の講演会で、一部通訳有でしかありませんが、申し込みがいりません。ぜひ、ご来場ください。

■ここから話しは少し変わりますが、我が大学は、もっと研究広報や研究ブランディングに力を入れて行かねばならないと思っています。外部資金を獲得して研究を行うだけでなく、これからはその成果を広く社会に情報発信しながら、自らの研究力をブランディングしていくことが必要になってきています。今年度、龍谷大学の「新時代の犯罪学創生プロジェクト~犯罪をめぐる「知」の融合とその体系化~」が、文部科学省の「私立大学研究ブランディング事業」の支援対象校の選定されました。厳しい倍率の中で採択されました。ところで、私立大学研究ブランディング事業委員会の委員長は次のような所見を発表しています。ここで問われていることは、研究成果を戦略的に発信する全学的な事業推進・支援体制の整備です。大学の研究者は、それぞれ自分の専門領域を持っており、その専門領域の中で自分がどう評価されているのかが気になるわけですが、ここで問われているのはそのような個々の研究者の能力の問題ではないのです。そこが科研などとは違うところです。

大学を研究でブランディングする、とはどういうことか。

それは、研究を研究者個人の学術的な側面だけに留まらせず、大学の組織的な取組へと昇華させ、全学的な看板となる研究を推進し、その成果をもって、大学の目指す将来展望に向けて独自色や魅力を発信する取組である。個々の研究者あるいは個々の研究組織での取組だけでは到底なし得ず、大学を取り巻く現状と課題を適切に分析し、大学全体としての目指すビジョンに向け、研究成果を戦略的に発信する全学的な事業推進・支援体制の整備が前提となる。

今年度から新たに実施する本事業は、個別の研究プロジェクトへの支援ではなく、学長のリーダーシップの下で推進される全学的な取組として支援することを特徴とする。各大学での将来性の検討を行う全学的体制を充実させる機会となるとともに、18歳人口の急激な減少や地域社会の衰退への懸念が高まる中、私立大学が持つ強み・独自性をより一層強化し、私立大学全体としての多様性を発揮させることで、グローバル社会において我が国が持続的に発展していくための一助となるものとして、本事業は評価できるであろう。

■黒字で強調している部分が、大学としてどれだけ達成できているかというと、採択はされていますが、研究部長の立場からはまだまだと不十分と言わざるを得ません。研究部が頑張らねばならないことはもちろんなのですが、研究部だけで取り組めることではありません。大学としての研究戦略を今一度きちんと立て直さなければなりません。また、大学等における研究マネジメント人材(URA)の雇用はこれからの時代不可欠ですが、研究者と研究者をつなぎ、大学として研究事業をプロデュースしていくことも必要でしょう。これから、そのような人材を雇用できるでしょうか。研究広報においては、研究成果を「こんな面白い/興味深い研究の取り組んでいる教員がいるんだ」と社会一般にも理解できるような情報に加工して発信していく必要があります。短い動画などの多様なメディアを使っていくことが必要です。研究広報は、大学の入試とも関連していますし、また社会連携(龍谷大学ではREC)の部署とも繋がっていなければなりません。研究部が中心になってやるにしても部署間連携が重要なってきます。このようなことを、2年前からずっと考えていますが、マンパワーが足りず、なかなか取り組めていません。悔しいですが、研究部長も3月末までなので、次の研究部長に引き継ぐしかありません。

竹村牧男さんの講演「現代社会の動向と仏教の可能性」(世界仏教文化研究センター開設記念特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性〜共に生きる道はどこに〜」)

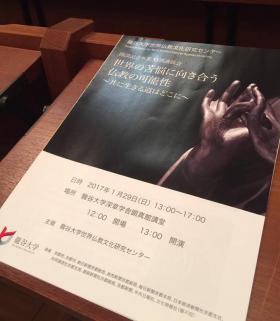

■1つ前のエントリーの続きです。一昨日、日曜日の午後、世界仏教文化研究センターの開設記念特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性〜共に生きる道はどこに〜」が開催されました。講師にジャーナリストの池上彰さんと東洋大学学長の竹村牧男さんをお招きし、「世界の中で宗教を考える」(特別講演)と「現代社会の動向と仏教の可能性」(講演)、2つのご講演をしていただきました。1つ前のエントリーに、池上さんの特別講演の要旨をまとめました。このエントリーでは、東洋大学学長である竹村牧男さんの講演の要旨をまとめます。竹村さんは、レジュメをご用意くださいました。そのレジュメと、講演を聴きながらとったメモに従ってご紹介していきたいと思います。

■1つ前のエントリーの続きです。一昨日、日曜日の午後、世界仏教文化研究センターの開設記念特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性〜共に生きる道はどこに〜」が開催されました。講師にジャーナリストの池上彰さんと東洋大学学長の竹村牧男さんをお招きし、「世界の中で宗教を考える」(特別講演)と「現代社会の動向と仏教の可能性」(講演)、2つのご講演をしていただきました。1つ前のエントリーに、池上さんの特別講演の要旨をまとめました。このエントリーでは、東洋大学学長である竹村牧男さんの講演の要旨をまとめます。竹村さんは、レジュメをご用意くださいました。そのレジュメと、講演を聴きながらとったメモに従ってご紹介していきたいと思います。

■竹村さんは、冒頭に自己紹介と、哲学者である井上円了が創設した東洋大学の紹介をされました。東洋大学は、井上が1887年に創設した「私立哲学館」に由来します。私は井上円了に関して全く知識を持ち合わせていませんが、井上は仏教が現実社会に適するように変わらなければならないし、現実社会に深く関わるべきと考えていました(ここからもわかるように、仏教の宗教としての側面ではなく、思想としての側面を強調していることがわかります)。講演の中では、そのような仏教の持つ可能性が、現代社会の動向と照らし合せながら検討されていきます。

■竹村さんは、現代社会の動向を次のよう分析します。まず、「現代社会の動向I 絶対的なるものの喪失と価値観の拡散」。現代社会においては、人間が拠るべき究極の価値が見失われています。「現代社会の動向II グローバリゼーションと保護主義の台頭」。マイケル・サンデルを引用しつつ、グローバル化は強烈な個人主義をその哲学にしていると、グローバリゼーションの背景にあるアトム的人間観を批判的に捉えます。「現代社会の動向III ICTおよびAIの普及・浸透と人間への深い問い」。AIの研究者の見解を引用しつつ、AIの能力が高まると、「高い創造力や重い責任が求められるためAIにはできない仕事と、AIより人間を使う方が安いから人間にさせておく仕事に、二極分化」するため、教育において重要なことは、「物事の意味を理解し、思考し、表現できる力を養う」ことなのだが、現実には、「論理的ではなく、断片的、感情的な情報で世論や政治が動き始めて」いるというのです。このような現代社会の動向について整理された後、それらの動向が孕む問題に対して仏教はどのような可能性を持っているのかについて説明されました。以下は、レジュメからの抜書きです。

■「仏教の可能性I」。①「仏教は人間の自由を縛るような有の絶対者は説かない」、「空性(くうしょう)としての絶対者を説くことに、その独自の特質と可能性とを見るべき」であり、物事の根元にあるその「空性」は、「むしろ個人の自由を保障するものとなる」。「有の絶対者を突破して、無の絶対者に深まることによって、本来、自由な事故との成立基盤をもういちど、見いだすことができる。ここに仏教の貢献できる大きな要素がある」。②グローバリゼーションの背景にある強烈な個人主義。「個人が個人で完結しているという、アトム的な人間観」に対して、「仏教は無我を説く。あくまでそのときそのときのかけがえのない主体はあるが、常住の本体のような自我はない」。縁起の思想。「自己は自己のみで存立しえているわけではない、他者を待ってはじめて成立し得ている、これが縁起の考え方」。「自己は、自他ともに支え合い、助け合い、補完し合ってはじめて生きていられる存在なのであって、このことを根本に据えて社会のあり方をも考えていくべきである」。多文化共生、新たな文明原理。③IoTやAIの進化に基づく人間性の喪失という問題。「人間はこの人生において何を目指すべきなのかしっかり自覚する必要があろう」。「無上覚とは」、「自由自在に他者の救済を実現していくはたらきであり、そこでは本来、仏性に具わる無量の功徳を発揮することにもなる。それは創造性の開発にもほかならない。仏教には、世間への批判的精神と創造性の発揮による他者への貢献を導くものがある」。「仏教には、空性・無我と縁起・覚への道というその独自の立場において、現代の地球社会の動向に、大きな役割を果たすことができると考える」。

■「仏教の可能性II」。縁起、「原因と諸縁(諸条件)とが合わさって初めて結果がある(因+縁→果)という見方」。華厳宗の縁起。法蔵の「華厳五経章」。「六相円融義」。6つのアスペクトが融け合っている。総相(全体)、別相(全体を構成する要素)、同相(それらの要素が等しく一つのぜんたいを作っている)、異相(要素が互いに異なっている)、成相(それらの要素が関係を結んでいる)、壊相(それらの要素がそれぞれ自分を守っている)。「ある個人はあらゆる他の個人(他者)と、もとより相即している。「ある構成要素と全体が一つであるだけでなく、構成要素と構成要素の間でも、互いに相即している。ある個人は社会全体と不二一体であるとともに、他のあらゆる個人とも不二一体であるという」。要素の間に「差異があると同時に、むしろ異なるから切り離せない、区別されるから関係するというような事態が成立している」。

■「仏教の課題 自由と主体性の復権を目指して」。「浄土教によせていえば、阿弥陀仏の大悲の心が自分に行き渡らないうちは、『もう自分は救われた、大丈夫だ』と言ってそれで満足してしまう。けれども弥陀の悲心が自分の身心に充足し、本当に仏のいのちがその人に働いているならば、『自分はこれでは申し訳ない』という気持ちが出てくるはずだということではないだろうか」。「宗教的に救われた身になっているからこそ、その御恩に応えて生活してゆこうという方向になる。つまり宗教的に徹底すればするほど、現実の社会の問題にも無関心でいられなくなるはずだということである」。

■仏教に関しては、素人勉強しかできていないので、どこまで竹村さんのご講演を理解できたのか不安なところもありますが、前の週に開催された中沢新一さんの「レンマ科学の創造に向けて-発端としての南方熊楠-」という講演を聴いて、一即一切・一切即一という言葉で表現される華厳経の考え方に関心を持っていただけに、竹村さんの「縁起」のお話しは、私にとってグッドタイミングだったように思いました。「空性」は、「むしろ個人の自由を保障するものとなる」ということや、「自己は自己のみで存立しえているわけではない、他者を待ってはじめて成立し得ている、これが縁起の考え方」・「自己は、自他ともに支え合い、助け合い、補完し合ってはじめて生きていられる存在なのであって、このことを根本に据えて社会のあり方をも考えていくべきである」という考え方、これは社会学を専攻している私たちには理解しやすいように思います。自己とは、他者との関係性の中に浮かび上がってくるホログラフィーのような存在と言うと言い過ぎでしょうか。その上で、難しいのは「六相円融義」です。この考え方自体を概念的に理解したとして、それを現実社会との対応の中でリアルに考えていくとき、自分の理解力の限界を感じます。

■この華厳経の一即一切・一切即一という考え方は、数学でいうところの「フラクタル」の考え方に近いものがあります。そういえば…と思い出して、自宅の書架にある釈徹宗さんの『いきなりはじめる仏教生活』を取り出しました。釈さんは、「お互いがお互いを取り込み内臓し、内臓されている、そういう積極的なもの」だというのです。

私は全世界からみれば、あってもなくてもよいような存在なのですが、でも私は全世界そのものにほかならないのです。そして世界は私なしでは存在しません。私は今・ここに立ちながら全世界へと働きかける。全世界も過去も未来も私に働きかけようとしている。それは刻々と関わり続けていて、止むことを滞ることもありません。私はこの関係に関係し続けることによって存在するのです。それはまるで底に穴の開いている船に乗って、コップで水をかいだし続けるような作業かもしれません。でも関わり続けるんです。

『華厳経』の説く世界は、決して観念の遊びではなく、感得しリアルにイメージすることが大切です。しかも、現代社会においてとても重要なことかもしれません。なぜなら、自分と世界との関係を実感することが、自我の肥大を抑制するからです。

■私が専門としている環境社会学、そして取り組んでいる流域の環境問題と、うまく言語化できませんが、このような考え方はどこかで結びついている予感がしています。ヒントがあるような気がします(今、ここで詳しくは説明できないのですが…)。素人勉強ですが、竹村さんが執筆された『華厳とは何か』についても読んでみようと思います。

【追記】■世界仏教文化研究センター開設記念特別講演会の会場となった顕真館のことについて追記しておきます。大学のホームページの顕真館を紹介したページからの引用です。

顕真館の名称は親鸞聖人の主著『顕浄土真実教行証文類』(一般に『教行信証』あるいは『教行証文類』と呼ばれている)から名づけられました。本学の建学の精神を具現する教育施設の原点たる性格を持つ建物で、講義や入学式・卒業式などが行なわれる講堂であるとともに、勤行・法要・各種宗教行事などが行なわれる「礼拝堂」として、1984(昭和59)年3月13日に竣工しました。

正面中央の本尊は、親鸞聖人ご真筆の六字名号を拡大模写して、樺に彫ったものです。

この六字名号は「南無阿弥陀仏」を中央に、讃銘として上部右に『無量寿経』の第十八願(念仏往生の願)文、左に第十一願(必至滅度の願)文を、下部には同経の「大悲摂化の文」八句などを書いた小紙が添付されています。聖人84歳時に書かれ、下人の弥太郎に与えられたと言われています。

■トップの写真は、この説明にある六字名号です。

池上彰さんの特別講演「世界の中で宗教を考える」(世界仏教文化研究センター開設記念特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性〜共に生きる道はどこに〜」)

■一昨日、日曜日の午後、世界仏教文化研究センターの開設記念特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性〜共に生きる道はどこに〜」が開催されました。講師にジャーナリストの池上彰さんと東洋大学学長の竹村牧男さんをお招きし、「世界の中で宗教を考える」(特別講演)と「現代社会の動向と仏教の可能性」(講演)、2つのご講演をしていただきました。お2人のご講演の後は、本学の赤松学長も加り鼎談が行われました。一般の皆様に、龍谷大学が世界仏教文化研究センターをどのような意図で開設をしたのか、そのことを広く知っていただくための講演会でもありました。会場である深草キャンパスの顕真館は、ほぼ満席になりました。御来賓として門川大作京都市長にもお越しいただきました。

■一昨日、日曜日の午後、世界仏教文化研究センターの開設記念特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性〜共に生きる道はどこに〜」が開催されました。講師にジャーナリストの池上彰さんと東洋大学学長の竹村牧男さんをお招きし、「世界の中で宗教を考える」(特別講演)と「現代社会の動向と仏教の可能性」(講演)、2つのご講演をしていただきました。お2人のご講演の後は、本学の赤松学長も加り鼎談が行われました。一般の皆様に、龍谷大学が世界仏教文化研究センターをどのような意図で開設をしたのか、そのことを広く知っていただくための講演会でもありました。会場である深草キャンパスの顕真館は、ほぼ満席になりました。御来賓として門川大作京都市長にもお越しいただきました。

■世界仏教文化研究センターの事務を所管しているのは研究部ということもあり、当日、瀬田キャンパスで開催されている社会学部「大津エンパワねっと」報告会の受付業務を途中で抜けさせていただき、職員の皆さんの集合時間である11時30分になんとか深草キャンパスに駆けつけることができました。研究部の事務職員の方たちがきちんと運営されますので、基本的に研究部長の私は何かの時のために座っているだけでしたので、御講演と鼎談をじっくり拝聴させていただきました。以下、池上さんの特別講演の内容を、かいつまんでご紹介しましょう。

■池上彰さんの特別講演「世界の中で宗教を考える」は、世界各国を取材されているジャーナリストらしい話題から始まりました。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地であるエルサレム、バチカン市国、そしてインドのブッタガヤ、そしてメッカ…世界の聖地を取材された経験をお話しになりました。そのあとは話題は、つい最近まで取材されていたアメリカの大統領の話題に移ります。

■池上さんは、選挙戦中に、トランプ候補、ヒラリー候補、サンダース候補、それぞれの政治集会を取材しました。「トランプの政治集会では、ブルーカラーの白人男性がほとんどで、のようなアジア系の男性はいたたまれない気持ちになった。ヒラリーの政治集会では、ありとあらゆる人たちがいるが、若者がいない。サンダースの政治集会でも、意心地が悪かった。それは、20歳前後の若者ばりだったから」。このような分断した政治集会の背景には、世界のグローバリゼーションの拡大とその拡大が引き起こした経済格差の問題が存在しています。その問題に対して右派から反対したのがトランプで、左派から反対したのがサンダースということになります。

■左派のサンダースは、北欧のような社会民主主義的政策により格差を縮めていくべきと考えます。そのために、ウォール・ストリートの金持達に税金を課していくと主張しました。また、公立大学の授業料を無償にするというのも公約でした。若者は支持します。それに対して右派のトランプは、アメリカの労働者の仕事を奪うとして移民を攻撃します。グローバリゼーションによりEUやアメリカへの移民が増加するわけですが、イギリスのEUからの離脱とトランプの大統領当選は、そのようなグローバリゼーションを背景とした移民への反発にあります。特にトランプは、ポリティカルコレクトを気にすることもなく移民に対する差別発言を繰り返すことから、「本音をいう政治家」として評価する人たちが新たに共和党員になり投票しました。これまで投票に行かなかった人たちが投票しました。一方、トランプは嫌いだけど、ヒラリーも嫌だという民主党員は投票に行きませんでした。まさかトランプ候補が当選するとは思わなかったからです。

■そのトランプ大統領が就任演説の際には、旧約聖書の『詩編』の一節(注1)を引用しました。ピューリタンが建国したアメリカであれば新約聖書と考えてしまいますが、トランプ大統領はあえて、キリスト教徒だけでなくユダヤ教徒にとっても聖典である旧約聖書から引用したのです。ここには意図があるといいます。キーマンは、トランプ大統領の娘婿であり、トランプ政権のもとで政府の要職にも就いたジャレット・クシュナーです。クシュナーは、正統派ユダヤ教徒です。自分の生まれれてくる子どもが正統派のユダヤ教徒であるために、トランプ大統領の娘イヴァンカは、結婚前にユダヤ教に改宗していることからもわかります。旧約聖書からの引用は、トランプ大統領が親イスラエルであることのメッセージでもあるわけですが、池上さんは、その背後でこのクシュナーが動いているというのです。

■トランプ大統領がアメリカの大使館を、現在のテルアビブからエルサレムに移すと発言していることについてもそうです。これまで国際社会は、エルサレムが首都であることを認めてきませんでした。複数回に渡る中東戦争で、エルサレムの占領していくことを繰り返してきたからです。そのため、代々の大統領は、米大使館のエルサレムへの移転を凍結する大統領令を出してきました。しかし、それが失効すると自動的に大使館はエルサレムに移動することになるというのです。移転すると、アメリカはイスラエルの主張を認めることになります。エルサレムを巡って宗教的対立が高まり、そのことが憎しみの連鎖を生みだしていくことに繋がるのです。そのことを国際社会は非常に警戒しています(注2)。

■このような憎しみの連鎖を断ち切るにはどうしたらよいのか。池上さんは、ダライ・ラマとの5回にわたるインタビューから、対立を煽る現在の世界には「慈悲」の精神が必要だと語ります。ダライ・ラマは亡命を余儀なくされているわけですが、そのことで中国共産党に対して恨みや報復のような気持ちはなく、ただ憐憫の心があるだけだというのです。このような「慈悲」は、もちろん仏教特有のものでありません。先日のパリのテロ事件で妻を殺された男性は、「妻をテロで殺されたが、自分はイスラム教徒を憎まない」とメッセージを発しました。そのような憎しみはテロ側の思う壺だからです。池上さんは、ここにも「慈悲」の精神を見ます(私には赦しという言葉の方がぴったりきますが)。池上さんは、自らの取材に基づく世界情勢を宗教と関連させながらわかりやすく分析され、最後に「慈悲」を重要なキーワードとしてご講演の最後で提示されました。

■以上は、池上彰さんの特別講演を聴きながら記録したメモを元にしており、不正確なものでしかありませんが、おおよその内容はご理解いただけるのではないかと思います。来年度になりますが、世界仏教文化研究センターの方で、記録としてまとめる予定になっています。

(注1)旧約聖書の『詩編』の一節とは、旧約聖書の『詩編』133編の一節のことです。

The Bible tells us, “how good and pleasant it is when God’s people live together in unity.”(聖書は私たちに、「見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び」と教えてくれます。)

(注2)この問題については、東京新聞の記事をお読みいただければと思います。

比良オロシと湖西線

■昨晩は、今年最後の忘年会でした。龍谷大学の世界仏教文化研究センターの関係者の皆さんとの忘年会でした。センターの職員や研究員の皆さん以外にも、文学部の真宗学、仏教学そして実践真宗学研究科の若手教員の皆さんもご参加くださいました。当初は、研究部長として世界仏教文化研究センターの皆さんのご苦労をねぎらうつもりでやってきたのですが、すっかりそんなことは忘れて、最終電車近くまで、皆さんと宗教や仏教と社会との関係について、いろいろお話しをさせていただくことができました。

■とても勉強になりました。こういった、学部の壁を超えた形での学問的な「つながり」は非常に大切だと思いました。私自身、素人勉強のレベルで仏教の本を読んでいますが、普段思っている素朴な疑問についても、いろいろ教えていただくことができました。ありがたかったです。

本学には実践真宗学研究科がありますが、そこでは社会実践実習に取り組んでおられます。社会学部で行なっているCBL教育等とも関係があります。両者とも学内の組織であるにもかかわらず、あまり交流がありません。「つながる」ことで、もっといろいろできるはずです。様々な可能性が顕在化してくるといいなと思います。

■というわけで、気分良く京都駅から湖西線の終電に乗ったのですが、電車は大津京までしか進みません。どうしたんでしょう。車内放送からは、強風で湖西線、再開の目処がたっていないというのです。あとで調べてみましたが、JR西日本列車運行情報がtwitterで「湖西線では強風のため、堅田駅~近江今津駅間で運転を見合わせています。現在も、断続的に非常に強い風が吹いているため、本日は最終列車まで運転を見合わせます」という情報を流していました。これはいけません。1時間待って1時半頃になっても動きそうにないので、JR大津京駅からはタクシーで帰ることにしました。仕方ありません…。湖西線が強風で止まる…というのは、よく知られたことです。湖西線沿いに暮らすようになって、その「洗礼」を受けたわけですね。

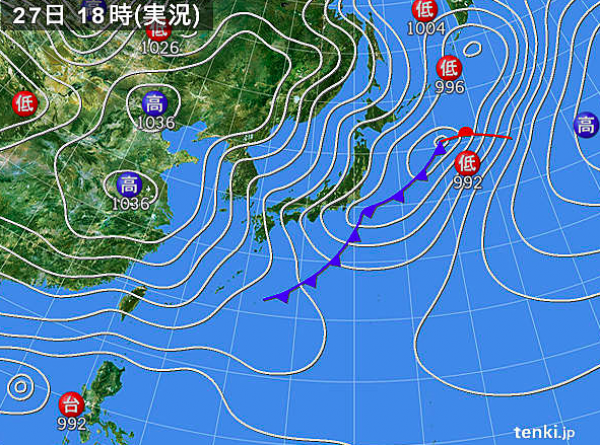

■堅田駅から近江今津駅までの間には、比良山系がそびえ立っています。この比良山系から琵琶湖側の大津市の旧志賀町へ吹き降ろす強風のことを、「比良オロシ」と言います。長年にわたって滋賀の気象について研究されてきた松井一幸さんと武田 栄夫さんが2001年に発表された研究成果によれば、「比良オロシ発生時には『気圧が比良山系から見て、北西に高く南東に低い状態で、地上等圧線が北東から南西にほぼ 45°に走っている』ことが殆どの場合に見られた。この 事実を『比良オロシの45度マジック』と呼ぶことにする」と述べておられます。ただし、「45 度マジックは比良オロシが発生するための必要条件であるが十分条件ではない。比良オロシが発生するためには,ある程度の気圧傾度や寒気が必要である」ということも述べておられます。

■私自身、気象や天気図のことについてはよくわかっていませんが、昨日の晩18時の天気図を見てみたいと思います。トップの画像がその天気図です。確かに「気圧が比良山系から見て、北西に高く南東に低い状態で、地上等圧線が北東から南西にほぼ 45°に走っている」ことがわかります。ネットの天気予報では、「26日(月)から27日(火)にかけては低気圧が発達しながら通過する影響で広く雨や雪となり、風も強まります。天気も気温も変化が大きくなりそうです」とのことでしたが、実際、滋賀は夜に大荒れとなり、湖西線は止まってしまいました。ちなみに、湖西にある南小松では、21時01分に、最大瞬間風速が25.8m/s(北北東)となったようです。相当強い風です。

白い比叡山

■比叡の山々。今日はけっこう白くなりました。我が家の車は、今日からスタッドレスタイヤとなりました。情けないことに私はタイヤ交換をやったことがありません。だから業者さんにやってもらうしかないのです。ところが、です。我が家のようなご家庭が多いせいか、業者さんの方も予約がいっぱいということで、やっと今朝の予約が取れました。なんだか、ギリギリセーフでスタッドレスタイヤに交換できました。

■今日の午前中は、通勤の途中になりますが、大津市都市計画マスタープラン案のことで市役所の都市計画に立ち寄らせていただきました。そして、策定専門部会のメンバーとして、担当職員の方から都市計画マスターブラン案の中身の微修正やパプリックコメントへの対応等に関して丁寧な説明を受けました。私自身も、そのことに関連して意見を述べさせていただきました。都市計画マスタープランづくりも、いよいよ大詰めを迎えています。ただし、最後の詰めのところを、さらにしっかり考えないといけないと思いました。

■都市計画の後は、市役所前の「とんかつ」屋さんで昼食。ここの「とんかつ」は非常に美味しいのです。美味しいとんかつを食べ始めると、声をかけてくださる方がおられました。市会議員の嘉田修平さんでした。嘉田さんに初めてお会いしたのは、もう25年ほど前のことになります。その時は、お母さんの嘉田由紀子さんと一緒でした。まだ小学生でした。その頃と同じように、つい今日も「修平くん」と呼んでしまいそうになります。今日は議会開催中だったようですね。しかし、時が経つのは非常に早い。「とんかつ」を食べている時には、研究部からの緊急メールも確認しました。急いで(でもないけれど…)瀬田キャンパスに移動。緊急の案件について、課長や課員の皆さんと相談して方向性を確認しました。研究部の仕事は3月末までですが、それまでにいろいろ見通しをきちんと立てなければならないことがあります。それなりの実績を残さないといけません。頑張ります。

■都市計画の後は、市役所前の「とんかつ」屋さんで昼食。ここの「とんかつ」は非常に美味しいのです。美味しいとんかつを食べ始めると、声をかけてくださる方がおられました。市会議員の嘉田修平さんでした。嘉田さんに初めてお会いしたのは、もう25年ほど前のことになります。その時は、お母さんの嘉田由紀子さんと一緒でした。まだ小学生でした。その頃と同じように、つい今日も「修平くん」と呼んでしまいそうになります。今日は議会開催中だったようですね。しかし、時が経つのは非常に早い。「とんかつ」を食べている時には、研究部からの緊急メールも確認しました。急いで(でもないけれど…)瀬田キャンパスに移動。緊急の案件について、課長や課員の皆さんと相談して方向性を確認しました。研究部の仕事は3月末までですが、それまでにいろいろ見通しをきちんと立てなければならないことがあります。それなりの実績を残さないといけません。頑張ります。

■その後は、明日のREC主催の「社会連携・社会貢献活動報告会」で「北船路米づくり研究会」の学生がプレゼンをするということで、パワーポイントのファイルをチェックすることになりました。この後、4回生ゼミと大学院ゼミ。卒論、修論の赤ペンもまだまだ続きます。

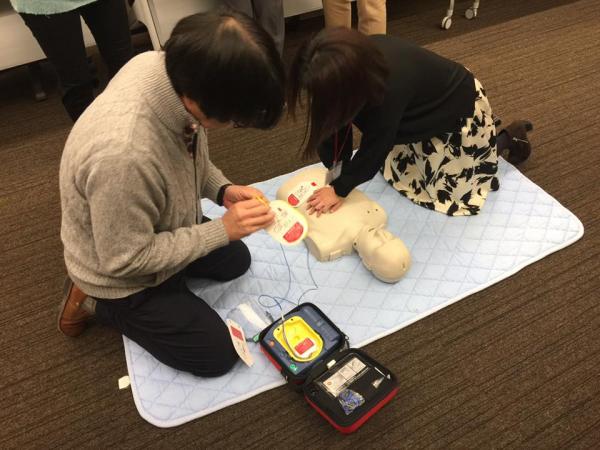

AED講習会

■お昼前に深草キャンパスに行き、学長会の後の懇談会である案件に関して話題提供というかご相談を行いました。学長や副学長からのご意見をいただきました。その仕事を済ませて、急いで瀬田キャンパスまで移動しました。残念ながら、スクールバスも学内便の車もタイミングが合わないので、電車での移動になってしまいましたが、なんとか予定通り、農学部のある9号館で開催された「AED」の講習会に参加することができました。以前暮らしていた奈良のマンションの自治会でも、防災訓練の一環としてこの「AED」の講習会を開催していました。ただし、こういう訓練は、定期的にやっておかないと、いざという時に対応できないので、大学の講習会にも参加させていただくことにしました。頭でわかっているのと、体で分かっているのとでは違いますからね。参加者の多くは事務職員の皆さんでしたが、農学部の大門先生も出席されていました。エエ感じです。これももっと教員が参加していたらいいのに…と思います。

■さて「AED」ですが、これは自動体外式除細動器のことです。痙攣して血液を流すことができなくなっている心臓に、電気ショックを与えて正常なリズムに戻すための医療機器です。血液が流れなくなって大きくダメージを受けるのは脳。この脳へのダメージを減らすために、胸骨圧迫と「AED」を使用して心肺蘇生を行います。結構大変ですね。胸骨圧迫を1分間に100回〜120回。圧迫の強さは胸骨の下半分5cm〜6cmの深さ。この胸骨圧迫を30回して、1秒の呼気吹き込みを2回。これは体で感覚を覚えるしかありません。体重の軽い小柄の人よりも、大柄なウエイトのある人の方が適切な胸骨圧迫をしやすいように思いました。肋骨が折れたとしても、それよりも脳をダメージから救う方が優先されますので、胸骨圧迫を遠慮なくやらなくてはいけません。

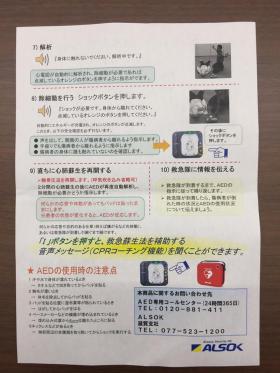

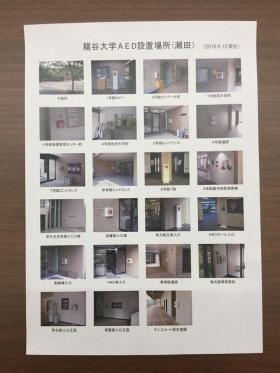

■それから、もう一つ気がついたこと。キャンパス内のどこに「AED」がおかれているのか、普段はあまり気にしていませんが、これはまずいと思いました。配布された資料の地図を見ると、どの建物にも配置されているようですが、慌ててしまうとどこにあるのかわからなくなるような気がします。普段から、意識しておく必要がありますね。講習会の資料も貼り付けておきますね。今日の講師は、「ALSOK」の社員の方たちでした。とてもわかりやすくご指導下さいました。ところで、「ALSOK」の会社名ですが、「ALways Security OK」からきているんですね。初めて知りました。さてさて、今日はこれから卒論と修論の原稿を持って帰り、自宅で「赤ぺん先生」をします。そういう季節になってきました。