町家オフィスと阪本屋

■龍大社会学部「地域エンパワねっと」(社会共生実習)では、先週の金曜日、大津市役所の「町家オフィス」を訪問しました。この「町家オフィス」のある町家、以前は、龍谷大学町家キャンパス「龍龍」として利用させていただきましたが、その後、選挙運動のための事務所になり、現在は大津市役所の「町家オフィス」(都市計画部・都市魅力づくり推進課)として利用されています。町家キャンパス「龍龍」の時は耐震工事等や離れの改修等を行いましたが、大津市役所が「町家オフィス」を設置するにあたっては、元々の畳の部屋をフローリングのコワーキングスペースにリフォームされました。素敵な空間が生まれています。

■今回は、見学を目的に「地域エンパワねっと」の学生たちとやってきましたが、職員の方たちからこの「町家オフィス」の目的や活動内容をお聞きするうちにディスカッションが始まり、「ここをベースにして市役所とコラボした活動を展開したいと」と学生に皆さんが提案を初めました。市役所の職員の方と話が広がると同時に盛り上がりました。「エンパワねっとは楽しい❣️」です。

■大津市役所の「町家オフィス」を訪問した後は、丸屋町商店街にある「大津百町館」に伺い、施設の利用等の方法についてお話を伺いました。もう卒業されましたが、以前、「地域エンパワねっと」に取り組んでいた学生の皆さんが、この「大津百町館」を拠点に活動させていただいていました。再び、そのようなことができればと思います。そして最後は、鮒寿司店の老舗「阪本屋」さんを訪問しました。社長さんが丁寧にお店のルーツについてご説明くださいました。ありがとうございました。阪本屋さんは、江戸時代、膳所藩の御用料亭でした。この料亭から分家として鮒寿司販売の専門店として開業したのが、現在の阪本屋さんなのです。というとは、膳所藩のお殿様が愛した味が継承されているのですね。「エンパワねっとは面白い❣️」です。

■大津市役所の「町家オフィス」を訪問した後は、丸屋町商店街にある「大津百町館」に伺い、施設の利用等の方法についてお話を伺いました。もう卒業されましたが、以前、「地域エンパワねっと」に取り組んでいた学生の皆さんが、この「大津百町館」を拠点に活動させていただいていました。再び、そのようなことができればと思います。そして最後は、鮒寿司店の老舗「阪本屋」さんを訪問しました。社長さんが丁寧にお店のルーツについてご説明くださいました。ありがとうございました。阪本屋さんは、江戸時代、膳所藩の御用料亭でした。この料亭から分家として鮒寿司販売の専門店として開業したのが、現在の阪本屋さんなのです。というとは、膳所藩のお殿様が愛した味が継承されているのですね。「エンパワねっとは面白い❣️」です。

「地域エンパワねっと」でフィールドワーク

■先週の金曜日のことになります。龍谷大学社会学部が取り組む地域連携型プログラム「社会共生実習」のひとつ、プロジェクト「地域エンパワねっと」で活動する学生たちとフィールドワークを行いました。朝10時にJR大津駅に集合し、中心市街地をまち歩きしました。ガイド役は私です。今回でまち歩きも3回目でしょうか。京町通の和菓子屋さんを訪れたあと、丸屋町商店街、菱屋町商店街、長等商店街を見学。そして柴屋町界隈を抜けて明日都浜大津に行きました。

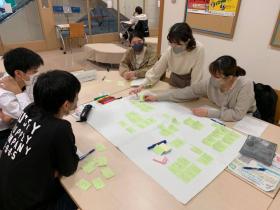

■明日都浜大津にある大津市市民活動センターでは、机をお借りしてグループワークを行いました。中央学区自治連合会の会長さんに伺ったお話を、KJ法的に整理する作業です。グループワークというと、いつも学内での作業になりますが、たまには学外でやってみるのも良いですね。議論をしながら、慣れた感じでサクサクとグループワークを進めていく学生の皆さんの様子からすると、それぞれの頭の中はだいぶクリアになってきたのではないかなと思います。

■昼食後は、中央学区市民センターで中央学区の体育振興会と子供会育成連絡協議会の会長さんにお話を伺いました。私は、学生の皆さんと会長さんたちと顔合わせができた段階で、4限の講義をしなくてはいけないため、大津駅前から大学に向かうシャトルバスに乗り、瀬田キャンパスに向かいました。聞き取り調査は、うまくいったかな。

コロナ禍の地域連携型教育プログラム

■毎週金曜日の2限は、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」の授業が行われています。私が担当するのは、このプログラムの中のプロジェクト「地域エンパワねっと」です。この授業、コロナ禍のために、前期は最後に少しだけまち歩きをした程度で、ほとんどがzoomによる授業でした。地域連携型とは言いつつも、学生たちは具体的な活動を地域社会の中で行うことができませんでした。

■後期は、大学の危機管理が「レベル2」のままということもあり、学生たちは、今後、万全の対策をとって地域に出かけていきます。今日は、「地域エンパワねっと」の活動地域、瀬田東学区、中央地区(中央学区を中心とした市街地)のどちらを担当するのかを相談しました。希望を聞いたところ、バランス良く、両地域ともに5人程度になりました。いよいよ来週からです‼️

■写真は今日の授業の様子です。学生たちは、マスクとフェイスシールドでグループワークをしました。フェイスシールドは、授業終了後、除菌シートできちんと拭きます。使った除菌シートは、専用のゴミ箱に捨てられます。

社会共生実習「地域エンパワねっと」まち歩き

■一昨日は地域エンパワねっと(龍谷大学社会学部・社会共生実習)で「まち歩き」を実施しました。この日は、JR瀬田駅を中心に一里山や月輪界隈を歩きました。月輪は、1667年に京都の六人衆によって新田開発が行われて誕生した地域です。京都の経済力を持った方達が膳所藩の許しをえて開発したわけですね。新しい農地と集落が誕生したところで、京都から氏神様をお迎えしました。分社ですね。分社とは新たに別の場所へ分霊(ぶんれい・わけみたま)を祀る神社のことです。京都の六人衆には大切な神社であった八坂神社の神様を分霊して、現在の月輪にお祀りされたわけですね。この八坂神社は、国道1号線沿いの森の中にあります。道路からは、少しわかりにくい感じですが、境内に入ると大きな樹木に囲まれた森の中(鎮守の森)にお社がありました。国道1号線を渡り月輪の集落の方に移動すると、この六人衆を讃える「新田開発発祥之地」の立派な石碑が建てられています。

■一昨日は地域エンパワねっと(龍谷大学社会学部・社会共生実習)で「まち歩き」を実施しました。この日は、JR瀬田駅を中心に一里山や月輪界隈を歩きました。月輪は、1667年に京都の六人衆によって新田開発が行われて誕生した地域です。京都の経済力を持った方達が膳所藩の許しをえて開発したわけですね。新しい農地と集落が誕生したところで、京都から氏神様をお迎えしました。分社ですね。分社とは新たに別の場所へ分霊(ぶんれい・わけみたま)を祀る神社のことです。京都の六人衆には大切な神社であった八坂神社の神様を分霊して、現在の月輪にお祀りされたわけですね。この八坂神社は、国道1号線沿いの森の中にあります。道路からは、少しわかりにくい感じですが、境内に入ると大きな樹木に囲まれた森の中(鎮守の森)にお社がありました。国道1号線を渡り月輪の集落の方に移動すると、この六人衆を讃える「新田開発発祥之地」の立派な石碑が建てられています。

■下の左写真。マンションが立ち並ぶエリアに墓地が広がっています。でも、これは逆です。元々、近くの農村(大萱)の墓地だった周りにマンションが建設されているのです。1969年に国鉄瀬田駅が開業しました。当時はJRではなく国鉄です。地元の皆さんが長年にわたって希望されていた駅がやって開業したわけです。そのことをきっかけにこの瀬田の地域は、住宅地として開発されていくことになりました。ただし、きちんと都市計画があらかじめ定められて、それに基づいて住宅地が開発されたわけではなく、水田や畑であった農地が少しずつ住宅地になっていきました。スプロール的開発と言います。そのため、住宅地に入ると道が曲がりくねっているところがたくさんあります。家々が込み入ってはいても、その向きはバラバラであったりします。また、道が行き止まりになっていたりもします。きちんと区画整理ができないまま、水田や畑であったところが住宅地になっていったためです。

■下の右の写真。道標です。これは、旧東海道と瀬田駅から龍谷大学瀬田キャンパスに向かう学園通りが交差するところの角にあります。寿司店の敷地の中にあります。おそらく店主さんが設置されたものだと思います。この道標にはこう書かれています。「三條大橋迄で五里余り」、「膳所藩札場より大萱港常夜灯に至る」、「江戸日本橋迄で百二十里余り」、「旧朝倉道信楽より伊勢・桑名に至る」。京都と江戸をつなぐ旧東海道沿いにあるお寿司屋さんの、この地域に対する誇りのようなものを感じます。

■今回のまち歩きのテーマは「1969年瀬田駅開業以降、開発により変化してきた瀬田の歴史を風景の中に読み取る」でした。ひとつの風景の中に、この地域の「履歴」が、まるで地層の積み重ねを見るような感じで感じとることが目的でした。万歩計の数字は10,000歩を超えていました。

オンライン授業のマナー?!

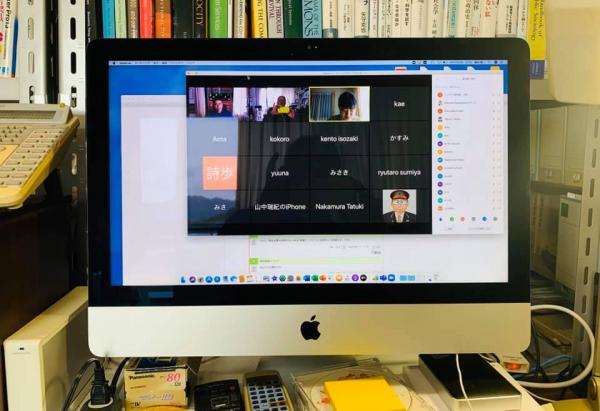

■昨日はzoomを使ったオンライン授業を実施しました。実習系の授業、社会共生実習の「地域エンパワねっと」の授業です。社会共生実習は、社会学部の学生であればどの学科の学生でも履修できるのですが、この「地域エンパワねっと」の”弟分”でもある「多文化共生」(川中大輔先生担当)をテーマにしたプロジェクトとの合同授業でした。私たちの「地域エンパワねっと」は大津市、「多文化共生」のプロジェクトは京都市の東九条とフィールドは違いますが、ともに学生自身が「課題発見」を行い、その「課題解決」に取り組むことを特徴としています。「課題発見×課題解決」です。これからも、時々このような合同授業をしていく予定になっています。

■昨日の授業の前半では、昨年「地域エンパワねっと」を履修した先輩Iくんがプレゼンテーションをしてくれました。現在、Iくんは3回生ですが、昨年、2回生の時には「地域エンパワねっと」のIAとIBを履修していました。現在はIIAを履修中です。Iくんは、海外から来日し瀬田キャンパスに隣接する瀬田東学区にお住まいの家族の皆さん、特に子どもさんたちをどのようにサポートしていくのか…という課題に取り組みました。プレゼンテーションでは、「自分はどのようにしてこの課題を発見して、この課題解決のためにどのように取り組んできたのか…」ということを丁寧に説明してくれました。zoomでは自分がパソコンで作成した資料を画面を通して他の皆さんと共有できる仕組みがありますが、Iくんは、その機能を使って、自分で作成したパワーポイントのスライドを使って説明してくれたのです。同じ学生である先輩が語るからこそ、後輩の皆さんは実習に対するイメージをよりリアルに持つことができる部分があるように思います。

■授業の後半では、学生たちはグループに分かれて討論を行いました。zoomの「ブレイクアウトルーム」という機能を使うようです。「ようです」というのは、私がまだzoomをよく理解できていないからです。この日は、「地域エンパワねっと」担当の還暦ごえの2人の教員と、まだ30歳代の川中先生で指導しましたが、お若い川中先生が手慣れた感じでzoomを操作をして司会進行をしてくださいました。見習わなくちゃね。で、学生の皆さんのグループの討論に見学させていただきましたが(もちろん、zoomを通して)、皆さん、しっかりした自分の意見を述べておられました。感心しました。今後の展開が楽しみですね。このようなグループに分かれて討論…のようなグループワークができること、これはzoomの魅力ですね。他にも、あったら教えてもらいたいです。問題は、いつも気になっていますが、通信容量に制限のある学生でも使えるかどうかなのですが…。幸いなことに、「地域エンパワねっと」の学生たちは、自宅でパソコンを使って通信容量無制限でオンライン授業ができるようです。

■ところで、今日はオンライン授業の最初の方で、学生たちにこんなことを話しました。双方向のオンライン授業、テレビ会議、ビデオ通話の時のマナーみたいなことです。「テレビを眺めるようにではなく、笑顔でね(自分も見られているよ)。仲間が話をするときは、大きく頷きたりしてね」みたいな話をしました。これは、オンライン授業だけでなく、普通の対面式の授業でもやって欲しいのですが、それは贅沢というものですね。でも、オンライン講義では、人数が多いと相手の表情が読み取りにくいこともあり、この辺りを少し意識する必要があるように思います。もちろん、画面には学生さんたちだけでなく、白い髭の長い髪のおじいさん(私のことですが…)が写っているのですが、おじいさんなりに笑顔になっているかどうか、ちらりと表情をセルフモニターすることにもなります。zoomには反応という機能もありました。カメラをオフにして自分の顔が映らないようにしていても、「いいね!」や「拍手」みたいなサインを出すことができます。なかなか工夫されているわけですが、少し複雑な気持ちにもなります。もっと普通にコミュニケーションしたいよね…と思うわけです。そんなことを思っていると、このような記事が目につきました。いろいろ考えないといけない時代になったな〜と思います。自宅にいても、オンライン授業を受講するとき、お化粧をして、外に出かける時のおしゃれな服を着て…となるわけですね。教員だって、これまでスーツをバシッと来て講義をしていた人は、どうするのでしょうね。自宅でもスーツを着てやらないと気分が乗らないのかな。私の場合は、特別なことがない限り、授業も、学外の会合も、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」での呑みの場合も、ほとんど服装は変わらないので関係ありせませんが。

■話は全く変わりますが、先日、62回目の誕生日を迎えました。4月15日が誕生日です。wikipediaで「4月15日」を調べてみると、いろんな方が同じ誕生日です。レオナルド・ダ・ヴィンチとか。社会学者だと、フランスのエミール・デュルケームも4月15日生まれです。私が生まれる100年前。現代社会学の礎を築かれた社会学の巨人のお1人です。ああ、このことは、以前にも投稿したな…。まあ、62歳になるとこのような感じです。

■誕生日の午前中には、孫のひなちゃんがLINE電話で「おたんじょうび、おめでとー」とメッセージを伝えてくれました。ひなちゃんは、在宅勤務のおかあさんと自宅で過ごしています。ひなちゃんの最大の敵は「ひま」。保育園も感染を恐れて今は行かないようにして、自宅で過ごしています。保育園だと、いろいろお友達と一緒に楽しいことがいっぱいできるけれど、おうちだとちょっと物たらないのかもしれません。本当は孫に会いに行きたいのですが、コロナウイルス感染拡大の状況では、そうもいきません。コロナウイルスの感染拡大が長期化すると、孫も含めて家族や友人、親しい方達にも会うことができませんね。これは何か寂しいものがあります。その一方で、会議なんかだとオンライン上で特に問題を感じません。15日には、Google Hangouts Meet を使った70数名が参加する学部の会議にも参加しました。自宅からオンラインでの参加です。オンライン授業実施に向けての会議です。急遽開催されたこともあり、ちょっと時間にロスがありましたが、非常勤講師の先生方も参加することのできる会議でした。みんな心配ですものね。

■コロナウイルスの感染拡大で、仕事や生活の様々なところで、オンライン授業や会議も含めて様々な変化が生まれています。実際に身体を伴って「場」を共有すことで無意識のうちにしていたこと/できていたことが、オンライン化でしなくなっている/できなくなっているかもしれません。大切なことを失っているかもしれません。そのことが社会にじんわりとボクシングのボディーブローのように影響を与えるかもしれません。逆に、会議のように、これまで場所を決めて実際に「場」を共有しないとできないと考えていたことも、「なんだオンラインで十分だよ」と思えるようにもなりました。オンライン化で失うこと、オンライン化で十分なこと、コロナウイルスの騒動が収束した時、両者を峻別することが必要になってくるでしょうね。

12期生「大津エンパワねっと」報告会

■日曜日、昼過ぎまでは地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の後期報告会が開催されました。カリキュラム改革により、現在、「大津エンパワねっと」は「社会共生実習」というプログラムの中で、ひとつのプロジェクトとして位置付けられています。当日のことは、社会学部のホームページのニュースとしてアップされる予定です。また、リンクをアップしようと思います。ということで、この投稿では、「大津エンパワねっと」が「社会共生実習」というプログラムの中で、どのような位置付けにあるのか…、そのことについて述べておこうと思います。

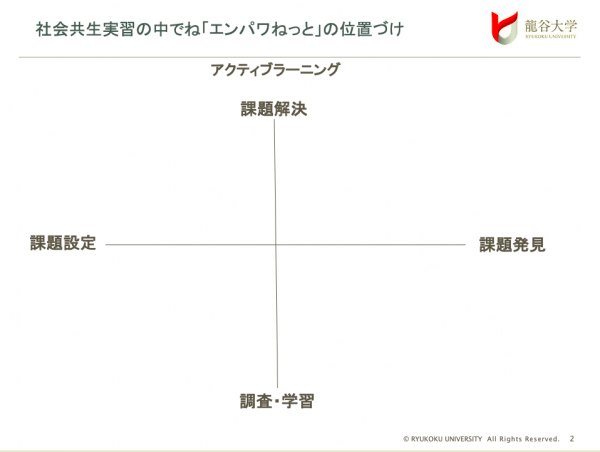

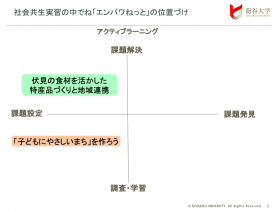

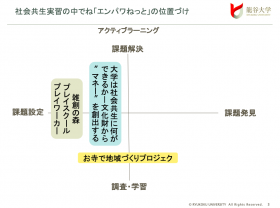

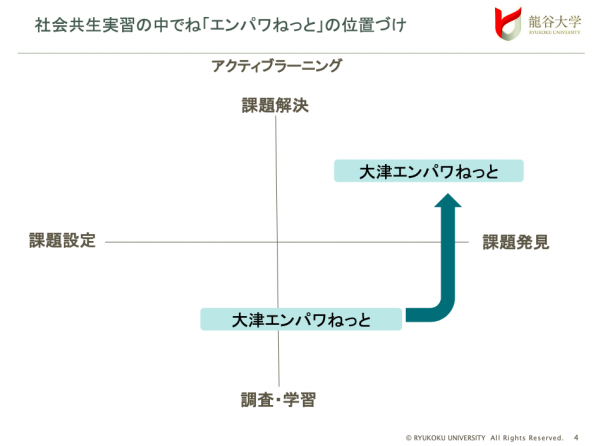

■「社会共生実習」は、広い意味でのアクティブラーニングだと思います。アクティブラーニングとは、次のように説明されています。「学習者である生徒が受動的となってしまう授業を行うのではなく、能動的に学ぶことができるような授業を行う学習方法です。 生徒が能動的に学ぶことによって認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る」(2012年8月中央教育審議会答申)。大変、広い概念です。この中には、サービスラーニング、CBL(Community-Based Learning)、PBL(Problem Based Learning)といった概念も含まれると思います。ただ、これらの概念相互の関係について詳しい方にお聞きしてみましたが、誰もが納得する形できちんと整理されているわけではない…とのことでした。ということで、とりあえず「社会共生実習」を広い意味でのアクティブラーニングとして、まずは位置付けておこうと思います。

■その上で、「社会共生実習」で取り組まれている複数のプロジェクトを2つの軸で構成される4つの象限に位置付けてみようと思います。ひとつの軸は「課題設定–課題発見」です。意味するところは、担当する教員が、取り組むべき課題を履修する学生たちにあらかじめ設定して提示しているか、それとも履修する学生自身がフィールドの中から課題を発見していくのか、どちらに重点があるのかということです。もうひとつの軸は「課題解決–調査・学習」です。学生は、課題解決まで視野に入れて活動するのか、それともあくまで地域課題を調査、あるいは学習することに重点があるのかということです。さて、このような整理は、あくまで私の個人的な考えに基づくもので、社会学部の公式見解ではありません。はっきり言ってしまえば、そのような段階までまだ議論が深まっていないというのが実情です。というのも、このようなアクティブラーニングに全て教員が関心があるわけではありませんし、取り組みの姿勢や熱量?!についても違いがあります。さらに前に向いて進むにしても、時間がかかります。私の場合は、定年まであと7年なので、時間切れになってしまう可能性がありますが、仕方ありませんね。

■さて、そのようなことはともかく、「課題設定–課題発見」と「課題解決–調査・学習」の軸で構成される4つの象限に、現在、「社会共生実習」の中で取り組まれているプロジェクトがどこに位置つけられるのか、この実習の関係者に参考意見を聞きつつ整理してみました。もっとも、あくまで、私個人の立場からみたものです。ですから、それぞれの担当教員から見ると、もっと別の位置付けがあるかもしれませんし、私の理解は間違っているとの指摘があるかもしれません。まあ、そのようなことを前置きにして、あえて整理してみると、結果として、「大津エンパワねっと」の特徴が浮かび上がってきます。「大津エンパワねっと」は、12年前の最初から一貫して「問題発見×問題解決」を目指すプロジェクトであるということです。

■もちろん、大まかな方向付けは学生や地域の皆さんとの相談の中で行いますが、具体的な「課題発見」は、学生が地域の皆さんからお話を伺い、質問や協議を行い、具体的に提案をすること、学生と地域の皆さんとのコミュニケーションの中から、内発的に浮かび上がっていきます。もちろん、浮かび上がるように、いろいろ教員の側もサジェスチョンやヒントを学生に与えます。でも、課題を絞り込むのは、地域の皆さんとコミュニケーションの中でということになります。そのあたりの学生の指導のあり方も、なかなか難しいものがあります。

■毎年発行している「大津エンパワねっと」の報告書の表紙には、次のように書かれています。「学生力と地域力を相互に高めあう教育実践」。私は、この「相互に高めあう」というところが非常に重要かと思っています。学生と地域の皆さんが協働しながら課題を発見していくこと、その課題を解決していく取り組みの中で、小さな成功体験を積み重ねて「やればできるよね」という有効性感覚を実感できるようになること…そのことが大切なのではないかと思うのです。もっと簡単にいえば、学生と地域の皆さんが、知恵と汗を出し合いながら、お互いに「なるほどな〜」「そういうことなのか〜」「おもしろいやん」「もっと、よくしようや」といったコミュニケーションが持続していくことなのかなと思います。

【追記】後日の投稿に改めて書こうと思います。今回は、備忘録。

・学生のプレゼンテーションを媒介に、地域の皆さんたちがいろいろ議論をされていることを、もっと活かしていくことができないか。

・このような「大津エンパワねっと」と大学との授業とのつながり。授業で学んだ理論や概念が、自分が地域の皆さんと格闘している地域の現実のなかに見え隠れしていること。例えば、人口減少社会、少子高齢化、外国人労働者、グローバリゼーション、個人化、液状社会…、そのような概念と自分の身体を媒介として感じ取ったリアリティとの関係。どのようなカリキュラムが必要か。

社会共生実習のニューズレター『Infinity Vol.02』

社会共生実習

■社会学部の地域連携事業の一環で、2007年度に文科省の「現代GP」に採択された「大津エンパワねっと」、その後は、社会学部独自の実習科目となり、現在に至っています。また、学部のカリキュラム改編の中では、この「大津エンパワねっと」を発展させる形で、2016年度から新たに地域連携型実習科目「社会共生実習」が始まりました。このカリキュラム改革の中で、「大津エンパワねっと」は「社会共生実習」という新たなプロジェクトの中でのひとつのプロジェクトになりました。この「社会共生実習」は、社会学部の全 3 学科、社会学科、コミュにマネジメント学科、現代福祉学科が共同で運営する共通科目の実習になります。3つの学科に所属する教員が多様なプロジェクトを提供しており、社会学部の学生は所属学科を問わず希望するプロジェクトに参加申し込みをすることができます。今年は、7つのプロジェクトが開設されています。「大津エンパワねっと」と同様に、「社会共生実習」でも他学科の教員に指導を受けるとともに、他学科の学生と一緒に学ぶことができます。

■社会学部の地域連携事業の一環で、2007年度に文科省の「現代GP」に採択された「大津エンパワねっと」、その後は、社会学部独自の実習科目となり、現在に至っています。また、学部のカリキュラム改編の中では、この「大津エンパワねっと」を発展させる形で、2016年度から新たに地域連携型実習科目「社会共生実習」が始まりました。このカリキュラム改革の中で、「大津エンパワねっと」は「社会共生実習」という新たなプロジェクトの中でのひとつのプロジェクトになりました。この「社会共生実習」は、社会学部の全 3 学科、社会学科、コミュにマネジメント学科、現代福祉学科が共同で運営する共通科目の実習になります。3つの学科に所属する教員が多様なプロジェクトを提供しており、社会学部の学生は所属学科を問わず希望するプロジェクトに参加申し込みをすることができます。今年は、7つのプロジェクトが開設されています。「大津エンパワねっと」と同様に、「社会共生実習」でも他学科の教員に指導を受けるとともに、他学科の学生と一緒に学ぶことができます。

■このカリュラム改編により、少し遅くなりましたが、情報発信のやり方も変わりました。「大津エンパワねっと」の活動状況については、これまでの「大津エンパワねっと」のfacebook公式ページから新たに開設された「社会共生実習」公式ページに移管して情報発信を行うことになりました。また、twitterについても、これまでは私が個人的にアカウントをとって時折情報発信してきましたが、こちらも「社会共生実習」専用の公式アカウントを取得し7つのプロジェクトの活動状況をお知らせしています。トップの画像は、そのtwitterの画面です。最新のtweetも埋め込んでおきます。

2019年度「大学と地域をつなぐ特別講義Ⅱ」を開講しました!今年度の「特別講義Ⅱ」のポイントは、【 地域活動をされている方 × エンパワ生 】のコラボレーション。

↓詳細はこちら↓https://t.co/BiSONufoPZ#龍谷大学#龍谷大学社会学部#社会学部#地域連携#社会共生実習#大津市 #エンパワ pic.twitter.com/0CgMII06DF— 龍谷大学 社会共生実習|公式 (@r_coexistence) November 28, 2019

■「社会共生実習」の詳しい情報については、社会学部ホームページの中にあるページをご覧ください。このページから過年度の活動報告書をお読みいただけます。以下にもリンクを貼り付けておきます。

2019「大津えんぱわねっと」前期報告会

◼︎社会学部3学科が共同運営している地域連携型の実習「社会共生実習」のうち、現在12期生が活動している「大津エンパワねっと」の前期報告会が、昨日、瀬田キャンパス6号館「社会共生実習支援室」で開催されました。学生の皆さんがお世話になっている、中央学区と瀬田東学区の地域団体の皆さんが瀬田キャンパスにお越しになりました。

◼︎瀬田東学区を担当する学生は、地域の様々な団体の関係者にインタビューを繰り返し、自分が取り組むテーマを探してきましたが、今日は、近年、瀬田東学区で増加している外国人家族の支援、なかでも外国人の子どものサポートをテーマを中心に報告を行いました。これから、このテーマに焦点をあてて活動に取り組んでいく予定です。中央地区(中央学区を中心とする市街地)を担当する学生は、地域社会と繋がることなく孤立しがちな男性高齢者に焦点をあて、男性高齢者のための料理教室(おつまみ作り)を通して、居場所づくりと交流の場づくりを目指す「われは町の子、居酒屋クラブ」について報告を行いました。自治連合会の役員の皆さんと一緒に取り組む事業です。

◼︎学生の皆さんからの報告の後、地域団体の皆さんからは、コメントやこれからの活動へのヒント、アドバイスをいただきました。ありがとうございました。学生の皆さんは、引き続き、夏期休暇中も「大津エンパワねっと」の活動に取り組んでまいります。

「われは町の子、居酒屋クラブ」(「大津エンパワねっと」)

◼︎昨日は、社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」で取り組んでいるプロジェクト「われは町の子、居酒屋クラブ」の日でした。「本番」ではなく、自治連の役員さんたちとエンパワ生が一緒に、「予行演習」ということで実際に調理をしてみました。プロジェクトの基本は、引きこもりがちな高齢男性の料理教室なのですが、その前後が大切かなと思っています。まず、高齢男性のお宅にお誘いに行き、市民センターに集まってみんなで相談をして料理を決めて、その材料を一緒にスーパーに買いに行き、市民センターの調理室で実際に調理をして、近くの交流スペースで缶ビールなども持ち込んでコミュニケーションを楽しむ。この一連の流れが大切になります。実際の運営では、様々な課題が見えてくると思いますが、楽しみながら力を合わせて頑張ろうと思います。