ゴッホ展「空白のパリを追う」(京都市美術館)

■昨日、京都市美術館で開催されていてた「ゴッホ展」に、妻と一緒にいってきました。土日は、大学の地域貢献関連の活動か老母の生活介護が多いこともあり、プライベートの時間をひさしぶりに確保できた…そんな気持ちになりました。

■昨日、京都市美術館で開催されていてた「ゴッホ展」に、妻と一緒にいってきました。土日は、大学の地域貢献関連の活動か老母の生活介護が多いこともあり、プライベートの時間をひさしぶりに確保できた…そんな気持ちになりました。

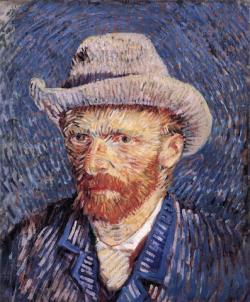

■さて、今回の展覧会は、良く知られたゴッホの名作をあつめた展覧会ではなく、「空白のパリ時代の700日」に焦点をあわせたものです。ゴッホ研究にとって、ゴッホのよき理解者であった弟テオとの手紙は、大変重要な資料となっているようですが、パリ時代はその弟と一緒に暮らしていたため、そのような手紙が存在せず、「空白」の時代になっているのだそうです。今回の展覧会は、その「空白」時代に、ゴッホが私たちがよくしるゴッホの作風を確立していくプロセスを明らかにしています。私は、音声解説のレシーバーも借りて(500円!)、解説を聞きながら作品を観てまわったので、とても興味深く観覧することができました。ゴッホの様な人にはテオのような良き理解者や支えが必要だったこともわかりました(画像は、「Self-portrait with Felt Hat by Vincent van Gogh」。ウィキメディア・コモンズでパブリック・ドメインの状態にあります)。

■せっかく京都に来たので、「ゴッホ展」が開催されていた岡崎公園の京都市美術館から、知恩院の前を通って(初めて門を拝見しました…)、祇園にある何必館・京都現代美術館で開催されている「一瞬を永遠に変える Henri Cartier-Bresson展」にも行ってきました。アンリ・カルチェ・ブレッソンは、20世紀を代表する写真家の一人といわれていますが、この機会にきちんと彼の作品を観ておきたかったのです。

■昨日は、2つの展覧会のあと、祇園の街中を散歩しました。伝統的建造物群保存地区のあたりでは、結婚記念アルバム用の写真撮影だと思いますが、たくさんの白無垢・打掛を着た花嫁と紋付袴姿の花婿のカップルがたくさんいらっしゃいました。四条通りをはさんだ南側は観光客でいっぱい。「都をどり」の季節なのですね。また、南座では、「南座 春の特別舞台体験」「歌舞伎鑑賞教室」なんてのもやっいました。「都をどり」はよくわかりませんが、歌舞伎の方は行ってみたいと思いました。仕事三昧でよくわかっていませんでしたが、世の中、いろいろ楽しいことをやっているんですね〜。プライベートな時間をもっと大切にしなくては…と思った一日でした。

京都でお祝いの会。

■昨晩は、友人の結婚のお祝いの会がありました。いろんな年代の親しい仲間5人で、友人と彼の若いかわいらしい奥さまの結婚を祝いました。友人はかなりの恥ずかしがり屋で、そっとしておいてください…ということだったのですが、仲間のうち最年長の方が「お祝いの会をしたい」と押し切り、やっと昨晩、実現することになりました。

■昨晩は、友人の結婚のお祝いの会がありました。いろんな年代の親しい仲間5人で、友人と彼の若いかわいらしい奥さまの結婚を祝いました。友人はかなりの恥ずかしがり屋で、そっとしておいてください…ということだったのですが、仲間のうち最年長の方が「お祝いの会をしたい」と押し切り、やっと昨晩、実現することになりました。

■会場は、京都にある町家風のレストラン。美味しいお料理をいただきました。まず最初に出てきたのが写真の小鉢。貝柱、鯛、サーモンの上に、焼いた(たぶん)空豆とちょっと苺ものっかっています。春らしいな~。そのあとは、各自で好きなものを注文して、みんなで少しずついただきました。関鯵の塩焼、蛸の煮もの、焼き空豆、湯葉を生地にしたピザ、もち豚と太もやしのせいろ蒸し、とまとの冷製おでん、鯖のへしこ、玉葱の丸ごと揚げだし、鰤大根…。酒は、ビールに始まり、高知・亀泉酒造の「土佐はちきん」、京都・木下酒造の「玉川 人喰い岩」、滋賀・松瀬酒造の「松の司」。こうやってみると、単なる、酒飲みの宴会になっていますが、友人夫妻も、食事と会話を楽しまれたようで、良いお祝いの会になりました。

新しいゼミ生を迎えます!

■2013年度の前期は、授業開始日が(先週の)火曜日でした。3年生のゼミは月曜日4限なので、新年度になってから、まだ新しいゼミ生たちに会っていません。月曜日が楽しみです(1月末に自主的にもったオリエンテーションでは顔合わせだけをしました)。第1回のゼミには、4年ゼミ生も2人やってきてくれます。そしてゼミ活動の一環としておこなっている「北船路米づくり研究会」に関するオリエンテーションをおこなってくれます。すでに配布資料等も準備してくれています。これまでの研究会の活動実績や新たなプロジェクトに関して説明をしてくれる予定です。

■新たなプロジェクト。「地酒プロジェクト」と私たちは呼んでいます。昨年の研究会で開催した都市・農村交流イベント「かかし祭」をきっかけに、大津市の中心市街地の酒蔵・平井商店さんと、私たちが通っている棚田の農村・北船路の営農組合とのあいだでコラボの企画が浮かび上がりました。湖西・比良山系は蓬莱山麓にある北船路の棚田で酒米を生産し、その酒米を原料に新しい銘柄の地酒を平井商店さんが生産する。そして龍大生が、そのプロデュースを行う…というものです。この「地酒プロジェクト」では、3年生の皆さんに頑張ってもらいたいと思います!!

■写真は、昨日、瀬田キャンパス1号館の6階から撮影したものです。新緑の季節まではもう少しだけ時間がかかりそうですね。でも、その雰囲気は瀬田の森のなかに少しずつ漂ってきています。

アンリ・カルティエ=ブレッソン展

■京都の何必館・京都現代美術館で、「一瞬を永遠に変える-アンリ・カルティエ=ブレッソン展」(3月26日~5月26日)が開催中のようです。アンリ・カルティエ=ブレッソン(1908~2004)は、大変著名なフランスの写真家です。これも行っておきたいな〜!!「ゴッホ展」と同時に行きますかね。

2013年度前期・4年ゼミ(社会学演習ⅡA)掲示板

5月2日

■就職活動の関係で、来週からの発表順番が変更になります。

5/9:卒論の個別相談

5/16:安平

5/23:臼杵

5/30:北川

6/6:山根

6/13:山田

6/20:井上

6/27:松見

7/4:枡田

4月11日

■新4年生のゼミ生の皆さん。前期の報告の順番が決定しました。とりあえず、6月末までは、以下の順番で進めます。就職活動等で、報告できないばあいは、誰かと交代することを原則としてください。報告しないと評価できませんので、その点をよくわかっておいてくださいね。

4/25:脇田の講義

5/2:中村

5/9:安平

5/16:臼杵

5/23:北川

5/30:山根

6/6:山田

6/13:井上

6/20:松見

6/27:枡田

■ゼミのコンパ係(飲み会世話係)は北川くんに決定。LINEで予定を調整してください。コンパの開催は、木曜日の夕方で調整してください。

授業が始まりました。

■大学全体では9日(火)から授業開始となっていますが、私のばあいは火曜日は会議の日。というわけで、翌日、10日の2限目から前期の講義が始まりました。

地域社会論Ⅰ

■4月10日(水)2限

・授業の評価の仕方。試験、レポート等。

・配布資料

(1)朝日新聞記事(2013年4月7日朝刊)「介護 独り追い込まれ 高齢家族への虐待調査 母と『檻の中にいるようだつた』」

(2)朝日新聞記事(2013年4月6日朝刊)「耕論 ヒップホップ現代詩 病んだ現状、地方から表現 田我流さん」

(3)『文藝春秋SPECIAL 季刊秋号』(2010年)山田昌弘「私たちは幸福だったのか」

■配布した新聞資料。その背景にあるのは、「孤立した高齢者介護の問題」と「疲弊した地方都市の問題」です。タイトルだけを見ていると、まったく関係のない話題のよう見えますが、そこには重なりあう問題が存在しており、それは現代社会において幸福とはどういうことなのかという「幸福論」とも関係しているのです。

■前期のこの「地域社会論Ⅰ」では、「地域再生・活性化」「村づくり」「まちづくり」の視点から、「地域社会とコモンズ」、「歴史的環境保全とまちづくり」、「コミュニティビジネス」に関する事例をとりあげます。そこでは、「地域社会の『豊かさ』をどのように考えたらよいのか、そのような豊かさを支えるためには、どのような『社会的仕組み』が必要なのか」ということを履修者と一緒に考えていきます。ここでいう「豊かさ」とは、さきほどの「幸福論」と、どこか深いところでつながっているのです。ここまで述べたことを少し頭の片隅におきながら、これからの授業を受講してほしいと思います。

入門演習

■4月11日(木)2限

・脇田との連絡の取り方。脇田関連の情報。

・入門演習の進め方。

・6/8(土)・9(日)の調査旅行。

滋賀県近江八幡市沖島町。琵琶湖のなかの離島。過疎と高齢化。琵琶湖の生態系と漁業。地域活性化と観光。

滋賀県立琵琶湖博物館。

■今日は、初めての授業になります。まだ、お互いに面識がありません。まずはお互いを知って仲良くなることから始める必要があります。来週は、「インパクトのある自己紹介」をしてもらいます。「インパクト」と書くとプレッシャーに感じるかもしれませんが、それぞれに工夫をして自己紹介をしてもらいたいと思います。1週間、自己紹介に知恵を絞る…それが今週の宿題です。

社会学演習ⅡA

■4月11日(木)4限

・各自の近況報告。

・前期の報告の順番の決定。とりあえず、6月末までは、以下の順番で進めます。

4/25:脇田の講義、5/2中村、5/9安平、5/16臼杵、5/23北川、530山根、6/6山田、6/13井上、6/20松見、6/27枡田。

・ゼミのコンパ係(飲み会世話係)は北川くんに決定。LINEで予定を調整してください。コンパの開催は、木曜日の夕方で調整してください。

龍谷大学農学部

■2015年度開設予定の新学部である「農学部」の公式サイトがネット上にアップされています。農学部は、生命科学科・農業生産学科・食品栄養学科・食料経済学科の4学科から構成されますが、現在、専任教員と特別任用教員の公募を行っています。

体育館でストレッチの講習

■先日の土日は新入生対象のフレッシャーズキャンプで雄琴温泉にある琵琶湖グランドホテルに泊まりました。新入生の履修相談を終えたあとは、一緒に宿泊したコミュニティマネジメント学科(CM学科)の教員の皆さんと、部屋でビールを呑みながらいろんな話しをしました。こういうのも、一種の教員のFD活動なのだと思います。最初は話しの内容も教育関連のことだったのですが、私がいるせいかもしれませんが、いつのまにか話題もマラソンからストレッチの話しになりました。体育の教員でもあるCM学科の井上辰樹先生に、「きちんとストレッチの講習を受けたことがないんですよ」というと、「それでは、月曜日、体育館に行こう!! 14時に体育館に集合!!」という話しになり、CM学科の笠井賢紀先生と一緒に講習を受けさせていただけることになりました。

■講習の場所は体育館のなかにあるジム(トレーニングルーム)でした。学生の皆さんがトレーニングに取り組んでいるなかで、特に下半身を中心に、足首の方から順番に尻の方にむかってストレッチの仕方を習いました。覚えきれないので、私がiPhoneで写真を撮り、笠井先生にはメモをとっていただくという具合に、かなり真面目に講習を受けました。勉強になりました。しかし、歳をとっていっぺんに覚えられないというところが、なんだか悲しいですね…。

■写真は、一連のストレッチが終ったあとに、マシンの使い方についても教えていただいているところです。左、トレッドミルを走っておられるのは井上先生です。学生時代は中距離を走る陸上競技の選手だったとお聞きしています。なんとなく、さすが…という雰囲気が漂っています。右は、笠井先生です。足踏み式のマシンですね。私も使ってみましたが、非常によくできています。スマホを置いて音楽を聞いたりもできますし、暑くなってきたら送風もできるようです。まんなかのマシンですが、これは、なんといったらよいのでしょう。ボートを漕ぐようにして体を鍛えるものです。ローイングマシンっていいましたっけね。私は、これがかなり気に入りました。これからは、自宅周辺でのランニングに加えて無理矢理時間を空けて、体育館に通ってトレーナーの先生にきちんと指導を受ける時間を作りたいと思います。