龍谷大学社会学部のHP

■自分の職場(龍谷大学社会学部)のホームページをみると、こんな写真がトップに掲示されていました。社会学部の4学科が連携して運営している「大津エンパワねっと」の学生たちの写真です。これは、エンパワが活動している2ヶ所のうちのひとつ、中央地区で活動しているチーム「わいるど・もんきー」の面々です。素敵な笑顔ですね~。

■右端になにやらジャケットの端っこが写っています。これは、私です。おそらく私がアホなことを話していて、学生の皆んなが笑っているのです。その瞬間を、取材したカメラマンが撮影したしていたというわけです。こんなことをいうと、ヤラセのような印象をもたられるかもしれませんが、実際、こんな雰囲気でいつも「大津エンパワねっと」を運営していきたいとは思っています。もっとも、ときには学生たちを叱って、シュン…とさせることもあるんですが。

中央学区「夏祭」

■日曜日、「大津エンパワねっと」でお世話になっている中央学区自治連合会の夏祭が、大津市の中心市街地にある中央小学校の校庭で開催されました。自治連合会や自治連傘下の団体の皆さん役員さんたち、それから小学校と幼稚園のPTAの役員さんたち、一致団結して夏祭を盛り上げておられました。「おお、すごい!!」と思いました。普段、この皆さん方が地域を支えておられるのですが、夏祭の会場には、一同に集まられるわけです。「地域の力」をドーンとを感じることになります。おそらく、夏祭に参加された多くの地元の皆さん方も、自分の「地域の力」を確認されたことと思います。

■夏祭の会場では、あちこちで楽しそうな会話が広がっていました。たとえば、ゲームのテントでは、PTAのお母さんが小学生の男の子に「○○くん、久しぶりやな〜。こんどは、地蔵盆の日やな」と笑顔で声をかけておられました。夏祭は、もちろん「楽しみの場」ではありますが、同時に、結果として「関係を再確認し強化する場」でもあるわけです。

■この夏祭には、中央学区の「子ども育成連絡協議会」でお世話になっている大津エンパワねっとのチーム「まねきねこ」が参加していました。彼女たちは、夏祭に集まってくる子どもたちに、自分用の「団扇」をつくってもらうブースを担当していました(写真・中段・中央)。「まねきねこ」の活動の目的は「子どもの遊びの場を作る」。前日は、この夏祭が開催されている小学校の校庭で「子ども育成連絡協議会」のサマーキャンプが開催されたのですが、そこでも活躍してくれたようです。

■また、すでに「大津エンパワねっと」を修了しているエンバワ4期生の枡田くんも参加していました。役員の皆さんと一緒に、焼きそばの調理を担当していました(写真・下段・右)。エンパワを終えたあとも、こうやって地域の活動に参加することを、地域の皆さんはとても歓迎してくださっています。素敵なことだと思います(枡田くんは、私のゼミで「北船路米づくり研究会」のリーダーとしても活躍しています)。

■で、私は何をしていたのか…。「大津エンパワねっと」を紹介するブースを担当していました(写真・中段・右)。といっても、夏祭ですので…。とりあえず、存在感だけでもと思っていたところ、6名程の方たちが「大津エンパワねっと」についてお尋ねくださいました。そのうちのお2人について。お1人は、「町家キャンパス龍龍」がある下百石町にずっとお住まいの方。もうお1人は、下百石町に最近になって引っ越してこられた方。3人で、大津百町のことについて、いろいろ楽しくおしゃべりをさせていただきました。地元の人の話しを、私が質問をしながら(ツッコミながら)盛り上げ、それを新しく来られた方達がお聞きになり、そこでまた質問が出てくる…。なかなか面白い展開になりました。「このパターンは使えるな!!」まちづくりの活動のヒントをいただいたように思います。

「くれよん」と「おむすび」

■8月3日(土)、中央地区で活動している「大津エンパワねっと」のチーム「くれよん」が、「町家めぐりツアー」を実施しました。自分たちで行った聞取り調査をもとに、「町家紹介BOOK」も作成しました。とっても残念なのですが、一般からの参加者はありませんでした。広報や募集の仕方がよくなかったものと思われます。こういう企画では、広く薄く呼びかける通常の広報のやり方とは異なる方法が必要だったようにも思います。

■今回のツアーは、チーム「くれよん」の4名、チーム「ぱずる」の3名、「大津の町家を考える会」の雨森さんと、そして私の9名でのツアーになりました。ツアーの中身自体は、とても良い感じでした。足を使って丁寧に調べた結果があらわれていたように思います。ツアーのあとは、ワンコインパーティを大津百町館で開催。もし、一般からの参加者がいらっしゃれば…。でも仕方がありませんね。

■チーム「くれよん」の「町家めぐりツアー」が始まる前、「町家キャンパス龍龍」では、チーム「おむすび」が反省会を開きました。これまで、ご指導いただいた地域の方をお招きし、これまでの活動を振り返りました。こうやって反省会をもつことで、これまでの自分たちの活動の問題点に気がつくわけですが、それをどう今後に活かしていくか、そして後輩達(エンパワ6期生)にどのように引き継いでいくかの、そのあたりまで考えてほしいと思います。

最近の「大津エンパワねっと」

■授業は終了しました。ただいま、試験期間中です。多くの学生は、試験も終わりかけの頃ではないかと思います。これから、「楽しい夏休み!!」になるわけですね。ですが、エンパワ5期生は頑張って、夏期休暇中のイベント等の準備に取り組んでいます。担当教員の方も、朝から3つ会議や打ち合わせをこなしました。

■ひとつめは、成績判定の会議です。教育プログラム「大津エンパワねっと」コースのなかにある「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」は、通常の大学の教室で行う授業とは違います。簡単にいば、地域の皆さんと学生との連携のなかで「まちづくり」を実践するわけです。評価もなかなか難しく、評価の仕組みも工夫しなければなりません。私たち教員の方も、常に学生の指導や評価の方法をめぐって悩みながら改善の努力を行っています。

■ふたつめは、9月からはじまるエンパワ6期生の「地域エンパワねっとⅠ」の引き継ぎや打ち合わせです。「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」の取り組みは、社会学部のある瀬田キャンパスに隣接する瀬田東学区と、浜大津駅を中心とした中心市街地の中央地区(中央学区が中心になります)の2カ所で行われています。前者の瀬田東学区では、9月から始まる6期生から担当教員がかわります。そのため、特に、授業開始の導入部分については、丁寧に引き継ぎや打ち合わせを行いました。

■そして、最後は「大津エンパワねっと」のカリキュラム改革に向けてのワーキング会議です。「地域エンパワねっとⅠ」は、現在、3セメスターである2年生の後期から始まります。地域の皆さんからは、地域の行事は4月から始まっていることから、できれば「地域エンパワねっとⅠ」の開始を半期早めてもらないか…というご要望をこれまでもいただいていました。また、学部内でなも、時間割が込み合うことから、「地域エンパワねっと」開始のセメスターを早める議論を行ってきています。ただし、セメスターを移動させるということは、新しいカリキュラムを再構築しなければなりません。また、これまでの旧カリキュラムと新カリキュラムとの調整にも相当苦労することになります。というわけで、現在、「必死のパッチ」になってエンパワ担当教員でセメスター移行に伴う対応策をどするかということに取り組んでいます。

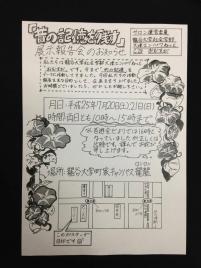

■ところで、明日は「町家キャンパス龍龍」で13時からチーム「おむすび」が反省会をひらきます。お世話になりご指導くださった地域の皆さんも出席されます。自分たちの活動のどこに問題があったのか、改めて振り返りを行い、問題点を改善して、残りの活動に取り組みます。15時からチーム「くれよん」のまち歩きのイベントが開催されます。明日は、この2つの活動に付き添うことになります。そのあとは、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」のイベントの打ち合わせで、湖西の蓬莱にある北船路という集落までいきます。そして明後日は、お世話になっている中央学区自治連合会の夏祭りに「大津エンパワねっと」ブースを置かせていただき、地域住民の皆さんに「龍大のエンパワ」に関する情報提供を行います!!というわけで、本日は、ブースにおく「町家キャンパス龍龍」に関係資料や看板を持ち込みました。

「大津エンパワねっと」5期生の最後の合同授業

■龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」には、文部科学省の現代GPに申請するさいの企画段階からですから、2006年度の最後の頃、2007年の1月から関わっています。1月から3月までは、土日も使って相当な時間を投入して議論を積み重ねてきました。4月に文部科学省に申請し、たしか7月に文部科学省の面接を受けに、東京まででかけました。厳しい質問にも”耐えぬき”(?!)、なんとか採択されたのが8月の初めだったと思います。そして、このブログラムのなかで学生が実際に地域で活動をし始めたのが、2008年の9月からになります。エンバワ1期生の誕生です。

■それから5年たちました。今日は、エンバワ5期生の最後の合同授業がありました。まだ、夏休みに様々な活動をしたり、9月には報告会を開催したりと、実際の終了はもう少し先の事になりますが、学内の授業としては、今日が最後です。授業担当者の代表である山田先生が学生の皆さんに挨拶されたことが、記憶に残りました。山田先生は福祉学の教員ですが、対人援助がご専門で、もともと地域社会や地域づくりには関心がなかったのだそうです。しかし、学生の取り組みや、この教育プログラムに対する地域の皆さんのご支援やその熱意に接するうちに、地域や地域づくりに対する考え方が変わっていったといいます。私などは、地域社会で研究調査をして、地域社会論の講義をして、なおかつ地域社会で地域づくりの実践をしています。ですから、山田先生の挨拶に、ある種の新鮮さを感じてしまいました。いろんな意味で刺激になりますね。

■前期で、山田先生(そして、もう1人の長上先生)はこの授業の担当からはずれ、別のお2人の福祉の先生が担当されることになります。私だけ、かれこれ7年も、諸般の事情からこのプログラムに関わり続けています。研究科長や他の役職等、学内外の仕事が増えてきているので、時々、まるで金属疲労のようにポキッと折れそうになることもありますが、必要とされるかぎり、頑張ってこの社会学部のプログラムを支えていこうと思います。