今日の「地域エンパワねっとⅡ」

■今日は、龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の合同授業が行われました。左の写真。授業のイントロで主担当教員である笠井先生が、書画カメラでひとつの写真記事を提示されました。最近話題になっている「896自治体で若年女性半減=2040年推計」というニュースです。元・岩手県知事で、総務大臣もされた増田寛也さんが座長の「日本創成会議」人口減少問題検討分科会の報告です。

■2040年時点の全国の市区町村別人口の推計をもとに、全体の約5割を占める896自治体で10年から40年までの間に若年女性(20~39歳)が半分以下に減ると試算し、「将来消滅する可能性がある」と指摘されています。また、40年時点で人口1万人を切る523自治体に関しては「消滅の可能性が高い」と分析しされています。ショッキングなニュースですよね。このニュース、NHKのクローズアップ現代でも「極点社会~新たな人口減少クライシス~」として報道されました。こういう現実が見えてきたからこそ、このような大きな社会の流れに抗う対策を地域のなかから摸索しなければなりません。「大津エンパワねっと」は、そういう現実ともつながっているのです。

■写真の右側は、1957年の「町の政治~べんきょうするお母さん」というドキュメンタリー映画です。「大津エンパワねっと」は、「エンパワメント」と「ネットワーク」の2つの言葉からの造語です。このドキュメンタリーは、高度経済成長が始まった(始まろうとしている)時期の、東京都国立町(現在の国立市)のおかあさんたちの取り組みに関する映画なのですが、「エンパワメント」とはどういうことなのかを考えるうえで、貴重な映画だと思います。ナレーション等には、今からすればいろいろ問題のある表現もありますが、「エンパワメント」と「まちづくり」と「民主主義」はつながっていることを実感できる素敵な映画だと思いました。この映画については、同僚の(お隣の研究室の)畑仲先生がご自身のプログにとりあげておられるので、ぜひその記事をお読みいただければと思います。

今日の「町家キャンパス龍龍」

■今日は、朝4時に起床しました(昨晩は、22時に就寝しました)。そして、すぐにパソコンを立ち上げ大学院関連の書類チェックをやり、6時半に自宅を出ました。大学には8時過ぎに到着。引き続き書類チェックの続きをやりました。9時に教務課にその書類を提出。ちょっと一安心と思っていたら、教務課にいた「大津エンパワねっと」担当職員のNさんが、「せんせー、今日は、町家キャンパス龍龍にいるはずでは…」というのです。「あっ…しまった」です。今日は、午前10時から「町家キャンパス龍龍」で、「大津エンパワねっと」の学生チーム「こけし」の2人の学生が自分たちの活動について、地域の方から助言をいただくことになっていました。大学院の仕事と「大津エンパワねっと」の仕事、仕事的には別系統なので、うっかりしていました。もっとも、仕事とはいっても、「町家キャンパス龍龍」の鍵の開け閉めするだけなんですが、鍵は教職員でないと扱えないことになっているのです。

■気がついたのがまだ早かったので、バスとjRで、9時50分には「町家キャンパス龍龍」には到着することができました。写真は、中央学区自治連合会会長の安孫子さんに、いろいろ相談に乗ってもらいるところです。近年、大津の中心市街地ではたくさんのマンションが建設されています。たくさんの方たちが大津の街中に転入されてきています。チーム「こけし」の学生たちは、そのような「新住民」の皆さんに、大津にある素敵な事柄をもっと知ってもらいたい・体験してもらいたい、大津の街を自分の街として好きになってもらいたい…そのような想いから、活動をしています。まずは、中心市街地にある素敵な老舗の商店について知っていただこうと、先輩たちがやってきた「まちづくりカフェ」を応用したイベントの企画を練っているところです。

■今日は、どうやって「新住民」の皆さんに広報・告知していくのか…ということに関し、安孫子会長から様々なアドバイスをいただくことができました。そして、「君たちは、『今日は3件契約をとってこい』なんてノルマのある厳しい営業活動をやっているわかけないんやから、もっと気楽に、だめもとでええから、どんどん地域の皆さんのところにお願いや相談に行きなさい!!」と励ましの言葉もいただきました。安孫子さん、ありがとうございました!!

■町家の入り口を開け、縁側のガラス戸も開けると、町家のなかにも気持ちよい風がそよいでいました。良い季節になりましたね。

最近の「地域エンパワねっとⅡ」

■龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コースの「地域エンパワねっと」は、いったい誰のためにやっているのか?…と聞くと、素直に「自分自身のため」と答える学生が多いと思います。大学のカリキュラムのなかに位置づけられた授業ですからね。大学の勉強は自分のためにやっているのだ…というのは、その通りだと思います。しかし、「エンパワ」は普通の授業とは違います。「地域の皆さん」と一緒に取り組むことで初めて成立する授業です。

■ですから、エンパワの活動は、まず第一に、「地域の皆さん」の「地域」をもっと良くしたいという「想い」に寄り添うような形であるべきだと思うのです。そのような意味で、「地域」のためにやっているのです。しかし、地域の皆さんと交流し、一緒に汗をかき、今までになかった「何か」を喜びとともに共有できたとき、学生の皆さんは、自分自身の人間力を成長させているはずです。ただし、ここが大切なのですが、自分の人間力を成長させるのは目的ではなく、あくまで結果として…ということです。

■このことに関連してもうひとつ。「地域の皆さん」の「地域」をもっと良くしたいという「想い」に寄り添うためには、地域の皆さんとの密接な交渉・調整が必要です。また、「地域の皆さん」の立場を想像する力が必要です。こういう考え方は、地域からみたときに、どう映るのか、どう理解されるのか、自分たちの独りよがりな企画になっていにないか…そういう想像力が必要になります。なにも、びくびくしながら「地域の皆さん」と接しなさいといっているわけではありません。社会的な経験が少ないのですから、少々の失敗は仕方がありません。地域の皆さんも、暖かく受け止めてくださっています。そのときは、怒られてください。そして、そこで挫けず、再度チャレンジしてください。うたれ強い人間になってください。

■たとえば、チラシの作成を例にしましょう。私は、グラフィックデザインの専門家ではありませんが、素人なり思うに、誰に読んでもらおうとしているのか、その方達の心を掴むにはどういう情報(言葉と図・写真等)を、どのようにレイアウトするのか、そのあたりのことを真剣に考える必要があると思います。知り合いのデザインを教える先生と雑談をしていたとき、「脇田さん、私たちがやっているデザインとはね、じつは人と人との関係のデザインでもあるのですよ」とおっしゃいました。一枚のチラシが、人と人とのポジティブな関係を生み出していく…。大切な考え方だと思いました(エンバワ等に関連して、きちんとした外部講師のデザイナーの先生に講義をしてもらいたい…と常々思っています)。

■このあたりがしっかりしてくると、取り組みにブレが出にくくなります。頑張れ、「エンパワ」6期生!!

中央学区自治連合会の総会

■今日は、社会学部の地域連携型教育ブログラム「大津エンパワねっと」でお世話になっている、大津市中央学区自治連合会の総会にお邪魔しました。2007年から始まった「大津エンパワねっと」、現在は6期生が地域の皆さんにご指導をうけながら活動に取り組んでいます。年度初めの総会のときは、いつもお邪魔して、総会の始まる前にご挨拶をさせていただいています。これまでは、私がご挨拶をさせていただいてきましたが、今回は、一緒に「エンパワ」に取り組んでいる若い同僚の教員、笠井先生(コミュニテイマネジメント学科)に挨拶をしていただきました。

■今日は、社会学部の地域連携型教育ブログラム「大津エンパワねっと」でお世話になっている、大津市中央学区自治連合会の総会にお邪魔しました。2007年から始まった「大津エンパワねっと」、現在は6期生が地域の皆さんにご指導をうけながら活動に取り組んでいます。年度初めの総会のときは、いつもお邪魔して、総会の始まる前にご挨拶をさせていただいています。これまでは、私がご挨拶をさせていただいてきましたが、今回は、一緒に「エンパワ」に取り組んでいる若い同僚の教員、笠井先生(コミュニテイマネジメント学科)に挨拶をしていただきました。

■今回の総会の議事次第のなかでは、年間事業として「大津エンパワねっと」との協働についても取り上げていただいています。長年の連携のなかで、少しずつですが、地域と大学との関係が成熟してきたように思います。これはひとえに、地域の皆さんが、「大津エンパワねっと」の趣旨を深くご理解いただき、学生たちを成長させようと丁寧にご指導いただいていることのおかげです。ありがとうございます。この地域の皆さんの期待に、もっと学生は応えないといけません。頑張りましょう。

■総会のあとは、笠井先生のお誘いで、浜大津アーカスにあるレストランへ。笠井先生は、イチゴパフェとコーヒー。私の方はイチゴパフェというわけはにいかないので、…結局…生ビールということになりました。スイーツは嫌いなわけじゃないのですが…。似合いませんよね。

「地域エンパワねっとⅡ」の授業が始まりました。

■今日から龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の「地域エンパワねっとⅡ」の授業が始まりました。今日は、事務的な連絡と、学生たちのディスカッションが中心になりました。全部で9チームあるのですが、チームをシャッフルして、異なるチームのメンバーからなるテーブルをつくり、お互い、春期休暇中にどんな取組をしてきたのかをまずは報告し確認しあいました。そのあとは、チームのミーティングを行い、「地域エンパワねっとⅡ」の今後の予定について報告してもらいました。

■気がかりなというか、イライラしてしまうことは、私からみるとあまりにものんびりしすぎていること…でしょうか。限られた時間、限られたチャンス、限られた資源(地域資源、関係資源…)を頭のなかに入れながら、プロジェクトをどのように進捗させていくことができるのか、「本気になって」考える必要があります。「学生だから…」という甘えがどこかにあると、うまくいきません。しっかり責任感をもって取り組んでほしいと思います。私からは、学生の皆さんにいろいろ伝えたいことがあるのですが、たまたま少し前のことになりますが、「大津エンパワねっと」の報告書の原稿を執筆したので、それをここにアップしておきます

「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」に取り組んでいる、ほとんどの学生の皆さんが、戸惑っているに違いない。チームの仲間との調整、教員との調整、そして地域の皆さんとの調整に戸惑うのだ。単なる相談や協議のための日程や時間の調整ということだけでない。チームの他のメンバーとの考え方のズレ、地域の方たちのニーズと自分たちの思いとのズレ、そのようなズレにどう対処していくのかということも、その調整に含まれる。担当している教員は4人いるが、それぞれに固有の考え方がある。当然のことなだが、同じことを質問しても、教員のアドバイスの仕方にはズレがあるだろう。「地域づくり」に正解はないのだから。

簡単にいかない。自分の思い通りにはいかないのだ。しかし、「自分はこれだけ頑張っているのに…」と思っても状況は変わらない。そんな、ある意味「自分勝手」な思いは通じない。実際、卒業してみればすぐにわかることなのだが、これが「社会の現実」なのだ。履修している学生の皆さんは、そのような将来の体験を先取りしているのだ。そのことも含めての「大津エンパワねっと」なんだ…ということを忘れないで欲しい。これまでは、学校という制度や組織のなかで、個人の努力がストレートに評価されてきた。しかし、「地域エンパワねっと」は違う。チームの力、地域との調整力、他者との関係をうまく調整できることが重要なのだ。

異なる考え方の人たちとの調整はとても大変なことだ。しかし、そのような経験は、きっと将来、学生の皆さんにとって役立つ経験になるはずだ。頑張ってほしい。というのも、地域づくりの「幸せ」は、人との関係のなかにあるからだ。「俺が俺が…」、「私が私が…」といった主張は、地域づくりの現場では役にたたない(むしろ害がある…)。人の話しに耳を傾ける、人を評価する、人と協力して汗を流す…そういった過程を人びとと共有できるところにこそ、地域づくりの「幸せ」はあるのだ。

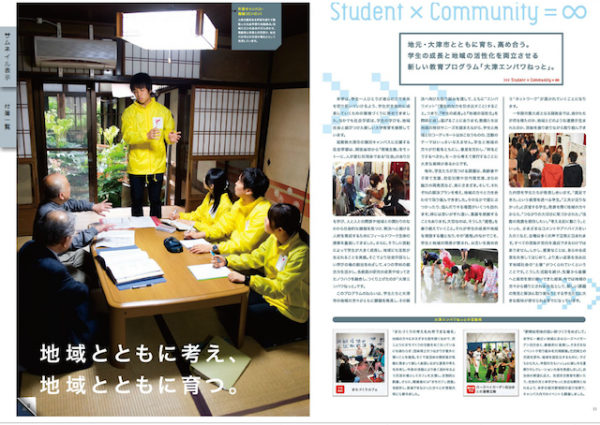

Ryukoku University Brand Book

■龍谷大学では、龍谷ブランドを伝える「Ryukoku University Brand Book」デジタルブックを公開しました。以下は、サイトからの引用です。

龍谷大学は、2012年9月、新しいロゴマークとスローガンを導入しました。

そこには、本学の学生一人ひとりが、ともに学び、力を鍛え、未来に向けて成長していく姿を表現しています。

学生が、本学で学ぶことの楽しさを発見し、自主的・積極的に学んでほしい-

そんな龍谷大学の思いを、内外に向けて明確に打ち出すために「Ryukoku University Brand Book」では学生を育成していく、さまざまな取り組みを取り上げながら、新ブランドを表現しています。

■この「Ryukoku University Brand Book」のかなでは、社会学部の「大津エンパワねっと」が取り上げられています。トップの画像は、そのページのものです。以下から、ご覧いただけます。「PC版で開く」、「HTML5版で開く」、「スマートデバイス版で開く」の3つから選択していただけます。

Ryukoku University Brand Book

■また、「龍谷ブランド動画プロジェクト」の映像も、公開されました。このプロジェクトは、“学生の成長と未来への可能性があふれる大学”という龍谷ブランドの考え方を学内外に発信するため、ブランドの主役である学生を制作メンバーの中心として、昨年10月以降、制作をすすめてきたものです。完成した動画は、龍谷ブランド全体を表現した作品と、学生が制作した4作品、さらに、学生メンバーの制作過程と作品ダイジェストを含めたものの合計6本です。その他に、撮影にご協力いただいた方へのお礼を込めた「メイキング篇」が1本あります。「北船路米づくり研究会」は、この「メイキング篇」に音声ぬきで、チラリ…と登場します。

龍谷ブランド動画プロジェクト

関連エントリー「龍谷ブランド動画」(撮影風景)

カフェ&バー「週間マガリ」とIくん

■私が社会学をやっている、地域づくり関心をもっている、また実際に地域のづくりに取り組んでいる…せいだと思いますが、このホムページのブログをあらためて眺めてみると、人との「つながり」に関するエントリーが多いことがわかります。今日も、そんな人との「つながり」に関するエントリーです。

■私が社会学をやっている、地域づくり関心をもっている、また実際に地域のづくりに取り組んでいる…せいだと思いますが、このホムページのブログをあらためて眺めてみると、人との「つながり」に関するエントリーが多いことがわかります。今日も、そんな人との「つながり」に関するエントリーです。

■一昨日、龍大社会学部の卒業生・Iくんからfacebookのメッセージを通して連絡がありました。ちなみに、Iくんは「地域連携型教育プログラム・大津エンパワねっと」の修了生でもあります。

突然なのですが、今月の木曜日、6日、13日、27日の夜空いてませんか?(^^)

実は、今、友人と大阪の南森町で日替わり店長のカフェ&バー「週間マガリ」の運営をしているのですが、今月から毎週木曜日の週1店長をさせていただくことになりました!

バー営業しながら、洋服無料交換会、雑貨展示会、手作り作家さんの手作り教室、洋服のリメイクなどのワークショップをやっていく予定です★

お仕事終わりにでも、美味しいカクテルを作ってお待ちしておりますので。もしお時間ありましたら遊びにいらしてくださいね♪

■Iくんは、学生時代、私の印象ではとてもおとなしい学生でした。人見知りで、恥ずかしがりや…そんな印象が強かったのですが、そのIくんがカフェ&バーの店長、それも日替わり店長…。ちょっとした好奇心もあり、「週間マガリ」にお邪魔することにしました。

■まずは、場所から。大阪の地下鉄・東梅田から一駅。南森町でおりて、天神橋筋のアーケードを少し南にあるくと、カフェ&バー「週間マガリ」があります。天神橋筋に面してはいるのですが、少しわかりにくい…。元々、鍋料理を食べさせるお店だったようなのですが、お店がかわり、1階がラーメン店になり、現在2階がカフェ&バー「週間マガリ」になっているというわけです(だから、1階のラーメン屋さんと厨房は料理運搬用のエレベーターでつながっている…)。ラーメン屋さんの暖簾をくぐってすぐに左にある階段を昇る…というはなんだか、少し不思議な感じ、秘密めいた感じもします。

■この、「週間マガリ」。「マガリ」とは「間借り」のことなのでしょう。ここを経営しているのは、Kくん。Iくんも少しお金を出して共同で経営しています。簡単に説明すると、「カフェやバーを経営できるたけのノウハウや実力、資金もないけれど、実際にカフェやバーを経験して楽しんでみたい」という人たちが、日替わり店長になって、仲間が安心してくつろげる「場所」を提供するということなのです。昼間、別の仕事をしている人たちが店長となって、週に1日、夕方から仲間がくつろげる「場所」をつくっていくのです。仲間と書きました。友人や知人が中心でしょうが、友人の友人、知人の知人といったぐあいに、口コミでネットワークは広がっていきます。お店のしつらえは基本的に同じですから、店長さんの演出やお客さんへの接し方しだいで、お店の雰囲気は変わっていくのです。さまざまな「表現」が可能な「場所」になるのです。

■こんなこともあるようです。スイーツ好きの女の子が、友達をよんでパーティをしている横で、ふらりと立ち寄ったカップルがカウンターで呑んでいる…とか。スイーツ好きな女の子たちとカップルが会話が生まれ、知り合いなる。「つながり」が生まれる「場所」でもるのです。Iくん自身は、彼のメッセージにある「洋服無料交換会、雑貨展示会、手作り作家さんの手作り教室、洋服のリメイクなどのワークショップ…」からもわかるように、ファッションやおしゃれ好きの人たちが集う「場所」にしたいのでしょうね。ちなみにお店の売り上げは、たしか、お店と日替わり店主さんで半々にするのだったかな…少し自信がない…この点については「要確認」ですが(^^;;。細かなことはともあれ、面白い仕組みですね。

■私のような還暦前の人もやってくるようですが、昭和の最後から平成にかけて生まれた若者が中心のようです(私からすると、子どもの世代にあたりますかね…)。昨日は、経営しているKくんやIくん、そしてお客さんの3人の若者とカウンターで酒を呑みながら話しをしました。ちょっとした知り合いだからこそ気構えることなく、気楽にリラックスしていろんな話しができる…ということなのでしょう。私のばあいであれば、大津駅前の居酒屋「利やん」と似ているかな…とも思いますが、「利やん」は、基本的にサラリーマンのアフター5のお店。職場の仲間で呑むグループが多いように思います。そのあたりが、「職場の人たちとアフター5までつきあうのはごめんだ…」と思う若い人たちとは大きく異なるところです。それはともかく、Iくんの夢は、いつか故郷の滋賀県に帰って、こういうお店を持つことなのだそうです。夢が実現するとよいですね。ということで、アンジェラ・アキの動画をどうぞ。

ビデオレター

■社会学部の「大津エンバワねっと」コースのカリキュラムが、2014年度入学生からかわります。大きな変更点は、コースの履修が1セメスター目から始まることになることです(半期前倒しになります)。したがいまして、「大津エンパワねっとコース」は、1・2年生のときに履修するコースになります(現在は、1年生後期から3年生前期)。

■社会学部の「大津エンバワねっと」コースのカリキュラムが、2014年度入学生からかわります。大きな変更点は、コースの履修が1セメスター目から始まることになることです(半期前倒しになります)。したがいまして、「大津エンパワねっとコース」は、1・2年生のときに履修するコースになります(現在は、1年生後期から3年生前期)。

■この大きな変更にともない、コースのなかにもうけられた授業、「大学と地域をつなぐ特別講義Ⅰ」の内容もより充実させていくことになりました。地域連携教育プログラムである「大津エンパワねっと」の特徴、地域の皆さんとの協働で取り組むという特徴を、さらに「特別講義Ⅰ」でも深めていこうと、授業のコンテンツを地域の方と一緒に、段階的に深めていくことにしています。今回は、地域の皆さんには、新入生である1年生向けのメッセージを語っていただくことにしました。といっても、たくさんの地域の皆さんに一度に大学にお越しいただくことはもなかなか難しいことから、ビデオレターという方で新入生に、地域の皆さんのメッセージを届けることにしました。

■写真は、「大津エンパワねっと」を担当してるK先生のゼミ生たちが、中央地区自治連合会長のAさんのビデオレターを撮影しているところです。K先生のゼミ生のうち1人は、「大津エンパワねっと」を修了しています。現在履修している学生たちの先輩になるわけですね。このお2人、3年生で就職活動でお忙しいわけなんですが、このようなビデオレター作成の仕事を引き受けてくださいました。もう1人の女子学生がリクルートスーツを着ておられるのは、そういうわけなのです。

■「大津エンパワねっと」のフィールドは、「中央地区」(中央学区を中心とした中心市街地)と「瀬田東学区」です。そこにお住まいの皆さん、なかでも「大津エンパワねっと」で学生たちのご指導をいただいている皆さんのビデオレターを撮影させていただくことになります。このようなビデオレターの撮影が短期間でできるのは、上記のようなK先生のゼミ生の皆さんのご協力とともに、地域の皆さんと「大津エンパワねっと」との関係が、大変成熟したものになってきたからなのではないか…と思っています。地域の皆さん、ありがとうございます。

【追記】■昨日は、大津の中心市街地にある町家キャンパス「龍龍」で、地域のリーダーの皆さんとの協議の場である「大津エンパワねっとを進める会」が開催されました。現在、中央地区で活動に取り組んでいる学生グループに関して、様々なアドバイスをいただくことができました。会議のあと、私のゼミ生たちがプロデュースした純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」のご紹介をさせていただくとともに、試飲をしていただきました。大変、好評でした。3月からは清酒も発売になりますが、お酒好きの中央地区の皆様には、ぜひ平井商店さんで「北船路」をお買い求めいただければと思っています。よろしくお願いいたします。

「大津エンパワねっと」のオリエンテーション

■大学は春期休暇中です。しかし、今日は、「大津エンパワねっと」コースを履修している学生たちが集合しました。具体的には、コースのなかの「地域エンパワねっとⅡ」を履修するためのオリエンテーションに参加するために集合しました。多くの学生たちが春休みを「満喫」しているなか、エンパワの学生たちは、同時に、4月から始まる「地域エンパワねっとⅡ」の事前準備にも取り組んでいます。、具体的な「課題解決」のためのプロジェクトの企画案を練り、地域の皆さんの協力を得るために、打ち合せを繰り返すことになります。そういう体験が大学在学中にできること、長い眼で見たときに、学生にとっては大変重要な体験なのではないかと思います。頑張ってほしいと思います。

■今日は、こんな話しを学生たちにしました(この通りではありませが…、また実際の話しの一部ですが…)。

エンパワをやっていると、グループの仲間との調整、教員との調整、そして地域の皆さんとの調整…。なかなか、自分の思い通りにならないことが多いでしょう。ただ単に、「自分は頑張っているのに…」といっても通じません。実際、卒業してみればわかりますが、これが社会の現実です。皆さんは、そのような将来の体験を先取りしているのです。そのことも含めての「大津エンパワねっと」なんだ…ということを忘れないでください。多くの皆さんとの調整は大変なこととは思いますが、その経験は、きっと将来、皆さんにとって役立つものになるはずです。頑張ってください。というのも、地域づくりの「幸せ」は、人との関係のなかにあるからです。「俺が俺が…」、「私が私が…」といった主張は、地域づくりの現場では役にたちません(むしろ害がある…)。人の話しに耳を傾ける、人を評価する、人と協力して汗を流す…そういった過程を人びと共有できるところにこそ、地域づくりの「幸せ」はあるのです。昨日、たまたま詩人・吉野弘の「祝婚歌」という詩のことを知りました。結婚式で、しばしば朗読される詩なんだそうです。これは夫婦関係の話しですが、私は地域づくりにもおおいに関係していると思っています。皆さんもぜひこの詩を読んでみてください。