研究部長を拝命しました。

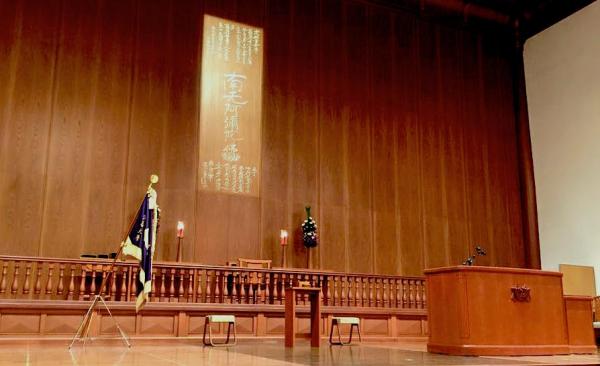

▪︎本日、龍谷大学深草キャンパスの顕真館(写真)で、「学長就任式」が執り行われました。学長は赤松徹眞先生。今日から2期目(2年間)ということになります。そのあとは「辞令交付式」が行なわれ、本日4月1日付で「研究部長」を拝命いたしました。これまでも、社会学部の研究主任や大学院社会学研究科長として全学的な研究関連の会議にはあわせて5年間出席してきましたが、大学の研究部長の仕事をするとは思ってもみませんでした。

▪︎本日、龍谷大学深草キャンパスの顕真館(写真)で、「学長就任式」が執り行われました。学長は赤松徹眞先生。今日から2期目(2年間)ということになります。そのあとは「辞令交付式」が行なわれ、本日4月1日付で「研究部長」を拝命いたしました。これまでも、社会学部の研究主任や大学院社会学研究科長として全学的な研究関連の会議にはあわせて5年間出席してきましたが、大学の研究部長の仕事をするとは思ってもみませんでした。

▪︎龍谷大学には第5次長期計画があります。そこでの研究に関する基本方針は以下のように定められています。「総合大学としての多様性と学際性を生かし、伝統と地域を基盤にした特色ある研究や国際水準の強みのある研究に取り組み、国際的な学術文化の向上と科学技術の振興、地域社会の発展に寄与する」。この基本方針のもと、第2次中期計画がスタートしました。研究部長としての仕事は多岐にわたりますが、セクショナリズムに陥ることなく、他の部署と連携しながら、龍谷大学に眠っている、あるいは潜在化したままになっている可能性を引き出すことができれば…と思っています。とはいえ、現実問題として、目の前の喫緊の案件にスピード感をもって対応していかなくてはいけません。慣れるのに少々時間が必要かかりそうです。

▪︎今日は、「辞令交付式」のあと、研究部に関係するそれぞれの部署を訪問し、職員の皆さんにご挨拶をさせていただきました。研究部関連の事務室が3つのキャンパスに分散しているためです。また、これから連携する部署の皆さんにもご挨拶をさせていただきました。そのあとは、「新任者研修」があり、赴任されたばかりの先生方に、事務部長と共に龍大の研究事業について説明をさせていただきました。そのあとは、研究部に戻り、副学長や事務部長や課長の皆さんと、事務文書の修正について協議をする…なかなか大変ですね。でも、まわりの優秀な職員の皆さんに支えられて、頑張って取り組んでまいります。

【追記】▪︎以下は、龍谷大学のホームページにある宗教部のベージのなかから抜粋したものです。写真に関連する説明です。

顕真館の名称は親鸞聖人の主著『顕浄土真実教行証文類』(一般に『教行信証』あるいは『教行証文類』と呼ばれている)から名づけられました。本学の建学の精神を具現する教育施設の原点たる性格を持つ建物で、講義や入学式・卒業式などが行なわれる講堂であるとともに、勤行・法要・各種宗教行事などが行なわれる「礼拝堂」として、1984(昭和59)年3月13日に竣工しました。

正面中央に安置される本尊は、親鸞聖人ご真筆の六字名号を拡大模写して、樺に彫ったものです。

この六字名号は「南無阿弥陀仏」を中央に、讃銘として上部右に『無量寿経』の第十八願(念仏往生の願)文、左に第十一願(必至滅度の願)文を、下部には同経の「大悲摂化の文」八句などを書いた小紙が添付されています。聖人84歳時に書かれ、下人の弥太郎に与えられたと言われています。

組織の壁を越えて

▪︎ここしばらく間に、職場の組織の壁を越えて、いろんな方達と語りあうチャンスがありました(呑みとセット)。そして、いずれの方達とも、組織の壁を越えて、もっといろいろ私たちの大学について語り合おう、行動しよう…という気持ちを共有できました。「Beyond the wall of sectionalism !」です。それぞれが、心のなかで「このままではあかん…」と思っていても、それを心の外に出して、声にして、お互いにつながっていかなければ何も変わりません。ここしばらくの間で、いろんな方達と心がつながった…のではないかと思います。

▪︎ここしばらく間に、職場の組織の壁を越えて、いろんな方達と語りあうチャンスがありました(呑みとセット)。そして、いずれの方達とも、組織の壁を越えて、もっといろいろ私たちの大学について語り合おう、行動しよう…という気持ちを共有できました。「Beyond the wall of sectionalism !」です。それぞれが、心のなかで「このままではあかん…」と思っていても、それを心の外に出して、声にして、お互いにつながっていかなければ何も変わりません。ここしばらくの間で、いろんな方達と心がつながった…のではないかと思います。

▪︎昨晩は、大変お世話になった方の盛大な送別会でした。素敵な送別会になりました。送別会なのですが、自分の座った席のテーブルにいた他学部の教員の方達とも、「こんなことを一緒にやろう」 、「こんなこともできるやろ」と盛り上がりました。他のテープルからやってこられた方とも、「そういうことだと、応援しますよ」と言っていただけました。仕事は、やはり夢を語りあって、それを共有して、力をあわせて実現していくことが大事かと思います。「仕事には、ロマンが必要や!!」。これは、私が滋賀県庁(琵琶湖博物館開設準備室、琵琶湖博物館)に勤めていたときに、常々、私の上司が言っていた言葉です。それぞれの部署のルーティーンの仕事をきちんと確実にやることも、もちろん必要ですが、同時に、セクションの壁を越えて、みんなで一緒に大きな夢を実現していくことが大切だと思うのです。

▪︎送別会の帰り、坂道を歩いていると、政策学部の深尾先生と一緒になりました。深尾先生は、政策学部を代表する若手教員のお一人です。その深尾先生と歩きながら、「ほんじゃ、ちょっと呑みますか」ということになり、先斗町にある「お酒と、ときどきトルコ meme」という、ちょっと変わったお店にたどり着きました。「お酒と、ときどきトルコ meme」。先斗町の通りから路地に入り、2階にあがったところにあるのですが、深尾先生が鋭い勘で「この店や!」と決めてくれました。トルコ風の水餃子をいただきながら、いろいろ話しをさせていただきました。結論からいえば、「龍大を、もっとオモロイ大学にしよう‼︎」ということでしょうか。そういえば、不思議なことに深尾先生とはサシで呑んだことはなかったな〜。楽しい時間をいただきました。ということで、多くの職場の皆さんと壁を越えて、一緒に頑張っていこうと思います。もちろん、「仕事には、ロマンが必要や!!」が基本です。

自転車事故のこと

▪︎Facebookを通して、たまたま右のような記事を読みました。「母親驚愕「息子の自転車事故の賠償金9500万円」の“明細”は…」という産経新聞の記事です。事故当時小学校5年生だった少年(15)が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、被害者は意識不明のままであり、裁判所は母親に9500万円の損害賠償を命じたという記事です。この記事についてfacebookでシェアしたところ、複数の方達からコメントをいただきました。ありがとうございました。

▪︎Facebookを通して、たまたま右のような記事を読みました。「母親驚愕「息子の自転車事故の賠償金9500万円」の“明細”は…」という産経新聞の記事です。事故当時小学校5年生だった少年(15)が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、被害者は意識不明のままであり、裁判所は母親に9500万円の損害賠償を命じたという記事です。この記事についてfacebookでシェアしたところ、複数の方達からコメントをいただきました。ありがとうございました。

▪︎ある方は、記憶の範囲と断っておられましたが、死亡事故では以前から2000万〜5000万円程度の判例が一般的だとのことです。自転車でも車でも、原因は関係なく、「判断基準は死亡あるいはけが・後遺症など被害の程度と、事故原因の過失の程度」などによるとのことです。また、亡くなった方が若い方だと、死亡事故の被害者が学生さんだったら、就職して退職までに得られたはずの収入が請求されので高額になるのではとのことでした。なぜ、このような事故がとても気になったかというと、私が勤務している龍谷大学瀬田キャンパスは丘陵地にあり、多くの学生たちが自転車で通学しているからです。また、大学側は、近くの自治会の方達からもたびたび交通マナーが良くないことについて厳しくお叱りを受けてきました。このような事故が起きてしまってからでは遅い、そのように思ったからです。

▪︎お隣の立命館大学のBKC(びわ湖草津キャンパス)では、1億円以上の加害者賠償をカバーできる任意保険への加入を義務づけているとのことです。学生の自転車が主婦を死亡させる不幸な事故が起きてしまったことが背景にあるようです。では、我が龍谷大学瀬田キャンパスはどうかというと、以下の通りです。

日々約2,000人を超える学生が自転車・バイクにより通学しています。 自転車・バイク通学をされる皆さんが、安全運転意識の向上、事故防止、盗難防止、放置車両の減少など、通学中に起こる様々なトラブルを回避する観点から、自転車・バイク登録制度を実施しています。

制度の概要

①学内に駐輪する自転車・バイクは必ず登録申請し、交付を受けて、所定の登録シールを利用車両に貼付する必要があります。

※登録シールのない車両には「告知書」の貼付や撤去を行う場合があります。

②登録は無料。一度登録すれば卒業・修了まで有効です。

③登録受付は生協ショップSMYLEサービスカウンターで随時行っています。

登録に必要な条件について1) 自転車・バイク防犯登録への加入

2) 前照灯の設置

3) 防犯対策(鍵)がなされていることこれ以外に自転車・バイク保険に加入することを推奨します。

▪︎これも学外の方にご指摘いただきましたが、瀬田キャンパスでは「推奨」であって、立命館のBKCのように義務付けているわけではないようです。心配です。まずは、交通マナーの向上に一層取り組まねばなりませんが、同時に、何か事故が起きたときのために、私の個人的な意見としては、自転車・バイク保険への加入を義務付けたほうがよいと思います。4月から担当する全学の仕事の範疇には入らない課題なのですが、関係者にお願いをしておこうと思います。このような話題は、このブログには書く予定ではありませんでしたが、自分の備忘録としてエントリーしておこうと思います。

華中師範大学訪問

▪︎しばらく、このブログを更新できていませんでした。ひとつには、年度末ということもあり、学外の仕事が終了したのでその打ち上げがあり、そして職場の送別会と続きました。それに加えてやり残した事務処理などもあり、更新をしている時間がなかなかとれなかったためです。もうひとつは、この年度末に海外出張をすることになったためです(もう少し早い時期に出張したかってのすが、なかなか時間がとれなかったので)。

▪︎ということで、現在、中国・湖北省の武漢市にいます。今回の出張の目的は、この武漢市にある華中師範大学の社会学院と外国語学院を訪問することです。現在、龍谷大学大学院社会学研究科と両学院とは、大学院修士課程の推薦入試に関する協定書を締結しています。今回の訪問では、さらに研究・教育交流をさせていくための協議を行いました。協議は、実り豊かな内容になりました。私自身の研究科長の任期は3月末日までになりますが、今後も華中師範大学との研究・教育交流を進捗・実質化させていくために、努力していきたいと思います。

▪︎写真は、外国語学院副院長の李俄憲先生です。李俄憲先生は、日本語学科の教員であり、日本の近代文学を研究されています。先生とのお付き合いは、先生が私ども社会学研究科を訪問されてからのことになりますから、もうかれこれ5年ほどになるかと思いますが、華中師範大学を訪問するさいには細かいご配慮をいただいています。本当にありがとうございました。この写真は李俄憲先生の研究室で撮らせていただいたものです。デスクに置かれたホワイトボードには、いろいろなものが貼り付けてありますが、その一番上に注目していただきたいと思います。文字が書かれた白い紙が貼ってあります。何が書かれているのかといえば、龍谷大学の「建学の精神」です。李俄憲先生は、いつもこの龍谷大学の建学の精神を研究室の目立つところに貼っておられます。先生は、「ここに書かれていることは、現在の中国の社会にも必要なことなのです」と私たちに説明してくださいました。以下、龍谷大学のホームページから「建学の精神」について説明されていることを引用しておきます。

龍谷大学の「建学の精神」は「浄土真宗の精神」です。

浄土真宗の精神とは、生きとし生けるもの全てを、迷いから悟りへ転換させたいという阿弥陀仏の誓願に他なりません。

迷いとは、自己中心的な見方によって、真実を知らずに自ら苦しみをつくり出しているあり方です。悟りとは自己中心性を離れ、ありのままのすがたをありのままに見ることのできる真実の安らぎのあり方です。阿弥陀仏の願いに照らされ、自らの自己中心性が顕わにされることにおいて、初めて自己の思想・観点・価値観等を絶対視する硬直した視点から解放され、広く柔らかな視野を獲得することができるのです。

本学は、阿弥陀仏の願いに生かされ、真実の道を歩まれた親鸞聖人の生き方に学び、「真実を求め、真実に生き、真実を顕かにする」ことのできる人間を育成します。このことを実現する心として以下5項目にまとめています。これらはみな、建学の精神あってこその心であり、生き方です。

すべてのいのちを大切にする「平等」の心

真実を求め真実に生きる「自立」の心

常にわが身をかえりみる「内省」の心

生かされていることへの「感謝」の心

人類の対話と共存を願う「平和」の心

【追記1】▪︎華中師範大学へは、社会学研究科が取り組む「東アジアプロジェクト」の一環として訪問させていただきました。東アジアは各国の共通性として、急激な経済成長のもとで、少子高齢化、格差と貧困、等の社会福祉問題に直面し、社会福祉専門職への期待が高まっています。この「東アジアプロジェクト」は、本学社会学研究科の教育・研究の蓄積をもとに、日本、韓国、中国における若手研究者養成をはかっていくことを目指しています。

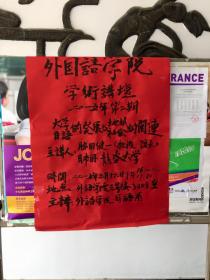

【追記2】▪︎武漢に出発する前日の深夜、李俄憲先生からメールが届きました。滞在中に日本語学科の学部学生を対象にした講演をしてほしいというご依頼でした。急なことなので、十分に準備をすることはできませんでしたが、持参したパソコンのなかに入っていた講演用のファイルを修正して、急遽、「大学と地域社会の連携」というタイトルで、社会学部で取り組んでいる「大津エンパワねっと」や、ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」を題材にお話しをさせていただきました。こちらの学生諸君は、非常に熱心に受講してくれるので、大変授業や講演がやりやすいのですが、今回も気持ち良く講演ができました。

【追記2】▪︎武漢に出発する前日の深夜、李俄憲先生からメールが届きました。滞在中に日本語学科の学部学生を対象にした講演をしてほしいというご依頼でした。急なことなので、十分に準備をすることはできませんでしたが、持参したパソコンのなかに入っていた講演用のファイルを修正して、急遽、「大学と地域社会の連携」というタイトルで、社会学部で取り組んでいる「大津エンパワねっと」や、ゼミで取り組んでいる「北船路米づくり研究会」を題材にお話しをさせていただきました。こちらの学生諸君は、非常に熱心に受講してくれるので、大変授業や講演がやりやすいのですが、今回も気持ち良く講演ができました。

▪︎写真は、李俄憲先生が、学生と一緒に急遽作成してくださった手書きのポスターです。院長という肩書きになっていますが、研究科長のことでしょう。なんだか、日本人の私たちからすると、かつて中国の街角に貼られた壁新聞を思い出すような雰囲気のポスターですね。いろいろお世話になりました。李俄憲先生、日本語学科の教員の皆さん、学生の皆さん、ありがとうございました。

【追記3】▪︎あと、今回の訪問で私たちにアテンドしてくださった日本語学科の3年生の3人の方にもお礼を申し上げたいと思います。空港と大学の間の送迎でや協議の場において、いろいろ助けていただきました。ありがとうございました。大学に入学して2年少しで、ここまではきちんと日本語を話すことができるようになるんだ、すごい…!!

CITI Japan プロジェクト

▪︎東京の四谷にある上智大学に日帰りで出張してきました。昨日、「CITI Japan プロジェクト」(Collaborative Institutional Training Initiative Japan Project) による「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議『研究倫理教育の現場と課題』」が開催されました。600名以上の方たちが、全国の大学から集まりました。「CITI Japan プロジェクト」の事務局でも予想外の参加者だったらしく、会場は受付だけでかなり混乱をしており、予定かよりも15分ほど遅れて始まりました。

▪︎いろいろ勉強になりました。まずは、医学・薬学・生命科学の事例をもとに取り組みの報告がなされました。自然科学系の研究倫理の問題ではありますが、いろいろ考えさせられるところがありました。その後は、グループに分かれてのグループディスカッションになりました。全国の大学から集まられた関係者の皆さんが、非常にシビアな危機意識とともに、研究倫理教育の問題に取り組んでおられることがヒシヒシと伝わってきました。もちろん文科省が言うから仕方なく…というのではありません。自分たちが「生き残っていくために」、「きちんとした人材を養成していくために」必死になっておられるのてす。「それは、自然科学系のことであって、人文社会科学には関係ない…」という意見もあろうかと思いますが、それは的外れだろうと思います。具体的な問題や取り組み事例の紹介があればよかったんでしょうが、そのあたりは取り組みが遅れているように思います。個別の学会的にはどうなんでしょうか…。たとえば、社会調査のデータに関して…。いろいろよくわからないところがあります。

▪︎帰りの新幹線では、本学の職員の方と目の前の仕事のことだけでなく、仕事のビジョンのようなことについても、じっくり話しをすることができた。それは非常によかったと思います。

【追記】▪︎本日の「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議」の様子は、3月10日のNHK「クローズアップ現代」で取り上げられる予定だそうです。

東京大学の加藤茂明元教授らが執筆した分子生物学の33報の論文に不正があると、去年12月大学が公表した。実験を行う前から、期待する実験結果をあらかじめ作成しておく「仮置き」という作業慣行が、不正の一因となっていたことを報告書は指摘。「ストーリーに合った実験結果を求める姿勢の行き過ぎ」があったとした。STAP細胞問題など相次ぐ論文ねつ造の背景には、インパクトある論文を量産しないと研究費が確保できない研究環境や、研究室の密室性が関わっていると専門家は指摘する。そうした中、国は去年「研究不正防止のガイドライン」を改定。研究者の倫理教育プログラム受講の徹底や、研究生データの保存義務づけなどの新たな対策に乗り出した。画像不正検出ソフトを使い、民間の力で研究不正を洗い出す取り組みも始まっている。崩壊しつつある科学界のモラルを取り戻すには何が必要かを考える。

研究倫理教育の現状と課題

▪︎明日、上智大学で「CITI Japan プロジェクト 研究倫理教育責任者・関係者連絡会議『研究倫理教育の現状と課題:これからの日本のあり方を考える』」が開催されます。この会議の開催趣旨は以下の通りです。明日、この会議に、研究部の職員の方たちと一緒に出席します。4月からの仕事を少し前倒しで取り組ませていただく…ような感じでしょうか。

2014年8月,「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(新ガイドライン)」(文部科学省)が発表されました.その中でとりわけ重要な役割を担うのが「研究倫理教育 責任者(RIO)」です.新ガイドラインでは,大学を含む各研究機関の部局毎にRIOの設置, そして組織を挙げた定期的な研究倫理教育を義務づけています.

研究活動とは,「人類が未踏の領域に果敢に挑戦して新たな知識を生み出す行為」によって生み出さ れる,「人類が共有するかけがえのない資産」です(日本学術会議「科学者の行動規範」より).新ガ イドラインによれば,責任ある研究活動とは,ひとりひとりの研究者,研究者コミュニティ,そして それらを支える研究機関によって成立するものであり,RIOの活動は,それらすべてに大きく影響 することが想定されます.ただし日本では,RIOに関する取組の歴史が浅いため,RIOにどのよ うな役割が求められ,またどのような取組を進めていくことが望ましいのかという点には不明な点が 多く,大きな課題となっています.

「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議」では,文部科学省,新ガイドラインの実装において重要 な役割を担う機関(日本学術振興会,科学技術振興機構),現場で研究倫理教育を担うRIO関係者の 皆様,また研究倫理教材を作成している皆様の間の情報共有,交換を通じて,日本の研究倫理教育の 活性化を目指します.

▪︎理化学研究所の例の問題もあってか、社会一般にも研究者倫理の問題が広く知られるようになりました。勤務する龍谷大学でも、すでに「「研究活動における不正行為の防止及び対応に関する規程」を制定しています。今回の連絡会議では、そのような規定だけではなく、規定にもとづき大学教員や研究者がきちんと研究活動をしていくために置かれる「研究倫理教育 責任者(RIO)」がテーマになります。3つの大学、東京医科歯科大学、筑波大学、京都大学の「研究倫理教育の取組例」について講演がおこなわれます。また、韓国での取り組みについても講演が行われます。そのあとは、「研究倫理コミュニティの創成に向けて」というテーマでグループディスカッションになります。明日は、全国から600人を超える大学関係者が参加されます。各大学から数名ずつでしょうから、この問題に対する全国の大学の関心の強さを窺い知ることができますね。おそらく会場はかなり混乱するでしょう。はたして、グループディスカッションが可能なのかな…若干の不安がありますが、勉強してまいります。

▪︎今回の連絡会議を主催するのは、「CITI Japan プロジェクト」です。「CITI」とは、「Collaborative Institutional Training Initiative」のことです。詳しくは、こちらのサイトをご覧いただきたいと思います。このサイトのなかで、「CITI」に関する動画がアップされていましたので、貼り付けておくことにします。

「地域エンパワねっとⅡ」のオリエンテーション

▪︎昨日は、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コースの「地域エンパワねっとⅡ」を履修する7期生の学生のためのオリエンテーションが開催されました。2年生の後期が「地域エンパワねっとⅠ」、3年生の前期が「地域エンパワねっとⅡ」になります。この日のオリエンテーションは、「地域エンパワねっとⅠ」の振り返りを各自が行い、その結果を、他の活動チームの人たちに聞いてもらうことから始まりました。そのあとは、チームごとにわかれて、4月から始まる「地域エンパワねっとⅡ」の活動内容に関して議論し、チーム内で共有することになりました。着実に進んでいるチームあれば、まだ思いだけが空回りしているチームもあります。いずれにせよ、この春休みのあいだに地域の皆さんとよく相談をして、4月から着実に活動を積み重ねていけるようにしてほしいと思います。

▪︎私の7期生の指導は、このオリエンテーションで最後になります。4月から、私の担当は8期生になります。8期生から「大津エンパワねっと」の「新カリキュラム」がスタートします。「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」の履修するセメスターも半期早まり、「地域エンパワねっとⅠ」は2年生の前期から始まるこにとなります。半年早まることで、「地域エンパワねっと」の活動もずいぶん変わってくるのではないかと思っています。私は7期生の指導からは抜けますが、かわりにH先生が7期生の担当をしてくださいます。よろしくお願いいたします。

▪︎ところで、この日は、東京から視察の皆さんがお越しになりました。東洋大学社会学部の教職員の皆さんです。東洋大学社会学部でも、龍谷大学の「大津エンパワねっと」のような取り組みを始めたいという思いがおありになるようで、そのために視察に来られたのです。関東方面でも、少しは注目されているのかな…。この「大津エンパワねっと」、企画を練りはじめたのは2007年の1月でしたから、来年になるといよいよ10目になります。その次の年には、10期生も生まれます。そう考えると、ちょっと感慨深いものがあります。

▪︎この日のオリエンテーションで、7期生の指導は最後だったことから、最後に、挨拶をさせていただきました。私は4月から8期生の指導に移ります。私の気持ちが、ちゃんと伝わったかな。7期生の皆さんの、9月の発表を楽しみにしています!!

2015年度前記開講「地域エンパワねっとⅠ」履修説明会

地域エンパワねっとⅠ(7期生)

■「大津エンパワネット」コース「地域エンパワねっとⅠ」(8期生)。

■後期・金曜日の1・2限は、「地域エンパワねっとⅠ」の授業です。今回は、12月の全体授業でした。先月の全体授業のあと、各学生チームは、地域に出て、地域の皆さんからお話しを伺い、資料も集め、自分たちでミーティングをし、担当教員(私ともう1人)の指導も何度も受けてきました。このようなプロセスのかなで、3年生の前期に履修する「地域エンパワねっとⅡ」で構想していく活動の、その前提となる「課題」を「発見」していくのです。うまく「発見」できたか…というと、それが簡単にはいきません。地域社会の文脈に位置づけたとき、実現可能で、なおかつ価値や意味のある「課題」である必要があります。学生たちは、真剣に悩んでいます。「それで、いいのだ!!」…と思っています。

■とはいえ、来月の1月18日(日)には、「地域エンパワねっとⅠ」の報告会が開催されます。そのときまでに、自分たちはもちろんのこと、地域の皆さんも納得できるような「課題」をきちんと「発見」し、「課題」の「解決」に向けた活動が提案できなければなりません。学生たちは、焦っています。「それで、いいのだ!!」…と思っています。焦るぐらいならば、報告会に向けてきちんと作業工程(ロードマップ)を作って、少しずつ前進してほしいと思います。

来年度の仕事

■そろそろ来年度からの仕事の様子がはっきりしてきました。

■大学教員の仕事は、教育、研究、学内行政、地域貢献(連携)…およそ4つ分野に分かれると思います。龍谷大学に勤務して11年目になりますが、その間で、一番大変だったのは学内行政でした。学生生活主任、 研究主任、社会学研究科専攻主任、研究科長…と学部や大学院の仕事が7年も 続いてきました。研究科長については、再任で2期連続4年になります。その間、大学院社会学研究科の「東アジアプロジェクト」(国際化)や「カリキュラム改革」(高度専門職業人教育な向けて)等、大学院の改革を微力ながら進めてまいりました。学生生活主任や研究主任のときも、いろいろ難題がありました。心身とも疲れ果てたこともありました。連続して学内行政の仕事をやってくると、「精神の金属疲労」をおこしそうな状態になってきます。しかし、この学内行政の仕事も、しばらくお休みさせていただける雰囲気になってきました。安心しました。とはいえ、来年3月末までの残りの期間、まだ難題が残っていますし、これからも難題が発生するかもしれません。まだ、気を抜けません。

■教育に関しては、社会学部の看板であある地域連携型教育プログラムになっている「大津エンパワねっと」を最初からずっと担当してきました。「大津エンパワねっと」は社会学部4学科から1名ずつ教員をだしあい、共同運営しています。この教育プログラムは、文部科学省の現代GPの助成金を受けることで2007年度から始まりましたが(助成金申請作業は2006年度末から)、それ以来ずっと8年間、社会学科の教員としてこのプログラムに関わり続けてきました。他の学科は担当教員が変わっていますが、社会学科は私がやり続けてきました。この「大津エンパワねっと」についても、そろそろ別の教員に担当を替わっていただけるように、教務委員の方にお願いをしているところです。もちろん、学科にお願いしたいことは、時々お休みをいただける体制をつくっていただきたいということです。

■私のばあいは、教育と研究と地域貢献(連携)が、かなり重なりあっている部分があります。けしてシステマティックな仕組みがあるわけではありませんが、滋賀県庁の仕事、大津市役所の仕事も、それからゼミで行っている「北船路米づくり研究会」の活動や様々な実習の内容も、自分の研究テーマと重なりあっている部分があるからです。そのようななかで、来年度からは、自分自身の研究成果をまとめる仕事や、総合地球環境学研究所の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」等、研究に時間とエネルギーを集中することができそうです。ということで、来年度の講義の時間割も、できるだけ時間が分散しないように組みました。

■果たして思惑通りに進むのか、まだ不透明なところがありますが、気力が身体に満ちてくるように気持ちになります。