夏到来

■今日は、本当に暑い日でした。関西は梅雨が明けんたんでしたっけ??こんな日は、クーラーをかけて自宅に引きこもって本を読んでいる…ことができたらよいのですが、1人暮らしの老母をかかえる身としては、そういうわけにはいきません。今週も、近鉄、大阪市地下鉄、阪急、能勢電とのりついで、母親の元へ行き、買い物やら生活介護を済ませてきました。母の家にいく途中、梅田で地上にでました。母の夏物の服などを購入するためです。いや~暑かった…。冷房のきいた電車やデパート等の室内温度と、外気温との落差が大き過ぎて、ちょっと体の調子も悪くなりそうでした。今日は、本当は、母親の家の庭の草刈をしようと思っていたのですが、この暑さでバテそうなので、止めておきました。

■今日は、本当に暑い日でした。関西は梅雨が明けんたんでしたっけ??こんな日は、クーラーをかけて自宅に引きこもって本を読んでいる…ことができたらよいのですが、1人暮らしの老母をかかえる身としては、そういうわけにはいきません。今週も、近鉄、大阪市地下鉄、阪急、能勢電とのりついで、母親の元へ行き、買い物やら生活介護を済ませてきました。母の家にいく途中、梅田で地上にでました。母の夏物の服などを購入するためです。いや~暑かった…。冷房のきいた電車やデパート等の室内温度と、外気温との落差が大き過ぎて、ちょっと体の調子も悪くなりそうでした。今日は、本当は、母親の家の庭の草刈をしようと思っていたのですが、この暑さでバテそうなので、止めておきました。

■今日は妻と一緒だったので、帰りは梅田で少し道草をして帰宅しました。梅田の街は、ちょうど夕日が沈んだ頃で、良い雰囲気になっていました。残念ながら、一眼レフを持参してはいなかったので、iPhone5での撮影になりましたが、それなりに撮れました。特に、一番下の写真。素敵なブルーに写りました。「梅田ブルー」です。

子どもの居場所

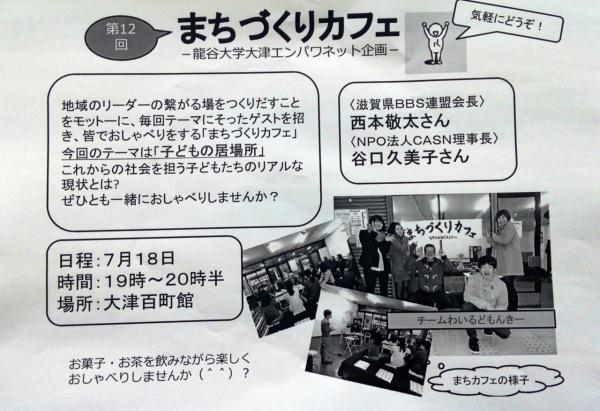

第12回「まちづくりカフェ」(龍谷大学社会学部大津エンパワねっと企画)

■地域のリーダーが繋がる場をつくりだすことをモットーに、毎回テーマにそったゲストを招き、皆でおしゃべりをする「まちづくりカフェ」。今回のテーマは「子どもの居場所」。これからの社会を担う子どもたちのリアルな現状とは?ぜひとも一緒におしゃべりしませんか?

■ゲスト

滋賀県BBS連盟会長 西本敬太さん

NPO法人CASN理事長 谷口久美子さん■日時・場所

7月18日

19時~20時半

大津百町館

■龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」で実施されている「まちづくりカフェ」です。すでに「大津エンパワねっと」コースを2012年度中に終了した、チーム「どんぐり」(エンパワ4期生)が取り組み始めました。チーム「どんぐり」は、中心市街地で地域づくりの活動をされている方たちにヒアリングを重ねていくうちに、「まちなかで活動されている方たちが、もっと横に交流できたら、まちはもっと元気になるんじゃないのか」という問題意識をもつようになりました。そこが、この「まちづくりカフェ」の原点です。

■チーム「どんぐり」の問題意識を社会関係資本(ソーシャルキャピタル)に関する議論に重ね合わせれば、「まちなかには、地域づくりグループごとに信頼と協働とを生み出す『ボンディング型』の社会関係資本が、すでに島状に存在しているけれど、それをつなぐ『ブリッジング型』と呼ばれる、異なるグループとの間を結びつけるネットワークが弱い…」ということになるのかもしれません。ただし、「つながってください」といって強制したとしても、グループ間に「ブリッジ型」のネットワークが生まれるわけではありません。ましてや、学生たちにそのようなことはできませんし、するべきでもありません…。「まちづくりカフェ」は、そのような「ブリッジ型」のネットワークが、創発的に生まれる「場所」を提供しようというものなのです。

■まちなかの1人のリーダーがおっしゃっておられました。「まちの人間が同じようなことをやろとうとしても、なかなかうまくいかないだろう。学生が本当に純真な気持でやるからこそ、このような取り組みができるんじゃないのかな」というものです。しばしば、「他所者、若者、馬鹿者」の発言や行動が契機となって、地域づくりが動き出すといわれています。この3者は(良くも悪くも)、まちなかに存在する「しがらみ」を理解していない/視野に入れていないがゆえに、動きにくくなっているまちの状況に小さな穴をあけて、「しがらみ」のさらに底の方に眠っている地域の力を結果として引き出すことにつながるのです。

■チーム「どんぐり」の活動は昨年の秋で終了しましたが、その活動を継承する後輩グループがあらわれました。チーム「わいるど・もんきー」(5期生)です。彼ら/彼女らは、先輩チーム「どんぐり」の問題意識を継承するものです。ただし、といいますかであるがゆえに、様々な悩みをかかえることになります。自分たちらしさを、この活動に加えていくことのむずかしさです。先輩が敷いたレールをそのまま走るのではなく、自分たちで切り開いていかなければならないのですが、そこで悩んでしまうわけです。しかし、回を重ねるごとに、先輩の活動を継承しながらも「わいるど・もんきー」らしさが生まれてくるようになっています。今回の「子どもの居場所」もそうですね。

■ゲストの西本さんと谷口さんは、大変有名な方たちです。チーム「わいるど・もんきー」の「まちカフェ」の活動の趣旨をご理解いただき、ご参加いだたけることに、心から感謝いたします。

もう一度、「大津エンパワねっと」のまち歩き

■先週の土曜日に引き続き、今日も、これから「大津エンパワねっと」を履修しようと考えている学生(2年生)に、大津の中心市街地を「まち歩き」してもらいました。参加した学生は、コミュニティマネジメント学科の2人の学生。それから、大津エンパワねっと事務局のOさん、社会学部教務課の職員であるNさんも参加してくれました。Nさんのばあいは、職員としてではなく、個人的な関心から参加してくれました(つまり、勤務ではないということ)。こういう「まち歩き」などに関心があるのだそうです。すばらしい。

■今日は、まず9時半から「町家キャンパス龍龍」で約30分間、大津の街の歴史を中心に解説をしました。10時からまち歩きを開始。今日は、いつもとは少し違うコースも歩いてみました。中心市街地のなかでも、浜大津からは少し東寄り、少し膳所寄りのエリアです。ここには、吾妻川という小さな川が流れています。写真は、その川の側にある養法寺の門で昼寝をする番犬です。かなりバテておられますね、こちらの方(犬)。実際、今日は本当に蒸し暑かったのです。番犬に挨拶をして、吾妻川の石橋を渡ると、知り合いの男性が(おそらく60歳代後半)おられました。中央学区自治連合会の「子ども会育成連絡協議会 」の活動を通して、長年にわたり地域の子どもたちの成長を見守り続けてこられた方です。これまで、「大津エンパワねっと」の学生たちも、ずいぶんお世話になってきました。少し立ち話をさせていただきました。

■この吾妻川、たびたび水害がおきたことから、治水工事が行われました。そのため、川の自然度がなくなり、すっかり生き物の賑わいが消えてしまったといいます。かつては、小鮎がかなり吾妻川の上流の方まで遡上していたらしいのですが、工事をしてからは、そんなことはなくなったのだそうです。子どもの頃は、遡上してくる小鮎を引っ掛けて釣る遊びをしたり、夏場は、家の残っている蒲鉾板に、5円で買ってきた模型のゴム動力のスクリューをつけて、川に浮かべて走らせて遊んだりしたものだと、お話ししてくださいました(学生には、蒲鉾板とか、模型のスクリュー…???…な感じでした(^^;;)。ちょっとした何気ないお話しのなかにも、この地域の以前の姿を知る手がかりがあります。一緒に歩いた学生たちには、そのようなことをわかってほしいのですが、どんなものでしょうね〜。そのあと、私たち一行は、さらに吾妻川を琵琶湖方面に下っていきましたが、するとどうでしょう。子どもたちが、川の中に入って遊んでいるではありませんか。素晴らしい! こういう風景が、まち中にもっといっぱいあって欲しいのですが…。

■今回のまち歩きでは、「stork」という手作り家具のお店に立ち寄りました。ここには書けませんが、こちらの店主さんといいますか、家具職人の方とは、偶然にもつながりがあったのです。とても驚きました。良いご縁ができました。途中、丸屋町商店街にある平井商店にも立寄り、夏向けの純米大吟醸を1本購入(職員のNさんも同じものを…)、奥様といろいろお話しをさせていただきました。そして、大津祭曳山展示館、大津百町館でも、お話しをさせていただきました。個人的にも、おしゃべり付きの楽しいまち歩きになりました。この日のまち歩きのコース、地図に落としてみました。距離にすれば3km程の距離ですが、いろいろ解説して歩いたので、2時間半程の時間がかかっています。汗びっしょり…でした。

【追記】■この「大津エンパワねっと」のまち歩きは、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっとコース」のなかの、「大学と地域をつなぐ特別講義Ⅱ」との関連で実施されているものです。基本的には、2年後期から始まる「地域エンパワねっとⅠ」を履修してみようと考えている学生のために行っています。すでに5月には大学瀬田キャンパスに隣接する瀬田東学区でも、まち歩きをしました。前期は、瀬田東学区で1回、中心市街地の中央地区で2回実施ししました。

聖地巡礼・ちはやふる 京阪・石山-坂本線(いっさか線)

■コンテンツツーリズムと呼ばれる取組が注目されています。これは、映画やテレビのドラマ、漫画やアニメーション等の作品の舞台となった地域を訪ねる旅行のことです。地域と結びついた物語を消費する旅行とでもいえばよいのでしょうか。「ちはやふる」という漫画をご存知でしょうか。「競技かるた」の漫画です。高校生の「競技かるた」の全国大会(「かるた甲子園」)が開催される近江神宮へ、たくさんのファンの皆さんが訪れているのだそうです。ということで、京阪石山-坂本線では、この漫画「ちはやふる」のラッピング電車も走っています。

■コンテンツツーリズムに関心をもつゼミ生がいます。来週の月曜日の3年生のゼミでは、コンテンツツーリズムに関する発表が行われる予定になっています。ゼミ生に”ついていく”ためにも、この分野、自分自身も多少なりとも勉強していく必要があるように感じています。知りませんでしたが、2011年には、「コンテンツツーリズム学会」もできていますね。『n次創作観光 アニメ聖地巡礼/コンテンツツーリズム/観光社会学の可能性』という書籍も出版されています。

「大津エンパワねっと」の授業

■今日は、「大津エンパワねっと」の授業日でした。普段、地域のなかで活動している学生たちが全員集まり、お互いに取組の進捗状況を報告し、その成果を共有しました。

■一番下の写真は、中央地区で活動しているチーム「わいるど・もんきー」が運営している「まちづくりカフェ」の次回のチラシです。今回のテーマは「子どもの居場所」。滋賀県BBS連盟会長の西本敬太さんと、NPO法人CASN理事長の谷口久美子さをゲストとしてお迎えし、「まちづくりカフェ」を開催します。先輩から受け継いできた「まちづくりカフェ」、次回で12回目になります。ゲストをお呼びして、みんなでお話しをお聞きし、自由に語り合う…大変シンプルな仕組みで運営されていますが、ここから実際の「まちなか」へと様々なつながりが拡大していけばと思います。

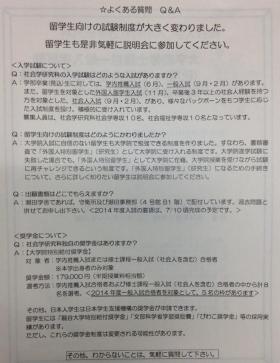

「大学院修士課程一般入試(秋期)・外国人留学生入学試験」説明会

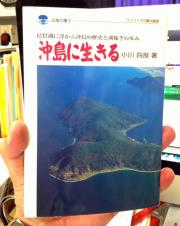

『沖島に生きる-琵琶湖に浮かぶ沖島の歴史と湖稼ぎの歩み-』小川四良

■やっと古書店から届きました。サンライズ印刷出版から出された『沖島に生きる-琵琶湖に浮かぶ沖島の歴史と湖稼ぎの歩み-』(小川四良・著)です。

■やっと古書店から届きました。サンライズ印刷出版から出された『沖島に生きる-琵琶湖に浮かぶ沖島の歴史と湖稼ぎの歩み-』(小川四良・著)です。

■本のタイトルにある沖島とは、琵琶湖に浮かぶ離島です。琵琶湖には、沖島、多景島、竹生島の3つの島がありますが(沖の白石は岩礁なので除いてあります)、そのうち、人の暮らす集落があるのは沖島だけです。世界的に見ても、淡水の湖に浮かぶ島に人が暮らすコミニュティがあるということは、大変珍しいことなのだそうです。ちなみに、「湖稼ぎ」は「うみかせぎ」と読みます。で、何故この本を求めていたかというと、1年生の授業「社会学入門演習」の現地実習で訪問したのがこの沖島だったからです。大学の図書館にも入っているのですが、そちらの方は、入門演習の学生たちに優先的に読んでほしいので、自分について古書店から入手することにしたのでした。

■1996年に出版されています。かつて私が主任学芸員として勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館が開館した年です。ということで思い出しました。琵琶湖博物館の『うみんど』というニューズレターで、この本の著者・小川四良さんと、琵琶湖博物館の館長(当時)で生態学者の川那部浩哉さんが対談されています。本が出版された翌年、1997年です。

『湖人うみんど』vol.3(1997年)

館長対談「沖島の漁業の変遷など」

■この対談のなかで説明されていますが、小学生に沖島のことを説明するためにご自分の体験を原稿にされたものが、この本の下敷きになっているようです。自費出版しようと原稿をもってサンライズ出版社に相談にいったところ、逆に「私とこで出版させて下さい」ということで正式に出版されることになったのだそうです。小川さんは1920年生まれ、漁業者として生きてこられた方の経験が記録になっているわけですから、これは価値があります。すぐに出版されるのもわかります。

■さて、川那部さんと小川さんとの対談、これも貴重ですね。以下のような証言、本当に大切だと思います。

川那部■沖島の漁業もずいぶん変わってきたようですね。じかに関わってこられた小川さんの眼から見ると、いかがですか?

小川■兵隊から帰ってきた昭和二十一年頃、特に多かったのはシジミですね。ほんまに無尽蔵と言って良いくらい。特に四~五月は、大きゅうて艶のある、それもあの黄色いセタシジミが、島の周り一帯の砂地で、面白いくらいなんぼでも獲れましてん。錨を下ろして、ロープを百メートルぐらい伸ばす。真鍬(まんが)のついた底曳き網を入れて、ロープを引いて舟ごと動かすわけですわ。殆どはむき身の煮シジミにして出しました。

川那部■シジミが減り始めたのは?

小川■昭和四十年ぐらいからで、四十年代の末にはとんと無くなりました。昭和の三十六―七年から、田んぼの排水がえらい濁って来たんです。それにPCPもありましたな。一般の市民も琵琶湖が濁ってきたのに気付かれましたが、一番初めに気がついたのは漁師です。

川那部■琵琶湖総合開発の調査で、私がセタシジミの資料を調べたのが、ちょうどその頃です。沖島の周りはもちろん、南湖でもまだたくさん獲れました。それに、内湖がどんどん失われたのもその頃ですね。

小川■そうです。大中の湖の干拓が完成するのも、昭和四十二年。それに農機具が近代化された時代です。湖岸線一帯が濁ってきて、この辺ではアユも殆ど寄り付かんようになりました。

――真珠養殖のイケチョウガイにも、ブームがありましたね。

小川■そうです。昭和五十五年ぐらいが最後のピークでした。琵琶湖そのものではもう枯渇してまして、残されたのが西の湖やったんです。しかし、真珠の核を入れた母貝も、われわれが人工孵化させて作った母貝も、五十七年ぐらいには、水質が悪くなって全部死んでしまいました。

川那部■セタシジミもニゴロブナもビワヒガイも、このイケチョウガイも、みな琵琶湖の固有種ですね。ちょうど西の湖が出て来ましたが、最近は水郷めぐりでも有名ですね。どうしたら良いと思われます?

小川■まず水質。外湖への水の疎通と言うか、流れがないわけですよ。今度新しい閘門(こうもん)が出来て、余計にひどくなりました。これまでもヘドロの除去をやかましく言うて来たのですが、なかなか実現しない。

――昔は泥取りとかしてましたね。

小川■藻も取りました。「藻は舟一杯で千円、泥は簡単やから五百円」で、戦後、付近の人から買って、田にまいて耕したんです。特に藻を入れた年は、一俵か二俵余計に穫れた。内湖を掃除してたわけです。

■さて、この対談で「――」とあるのは、進行役の総括学芸員・嘉田由紀子さん、現在の滋賀県知事です。当時は、直接の上司でした。また、「海人うんみんど」のなかに「研●究●最●前●線●「関係」について考える」というコーナーがあります。これを執筆しているのは、39歳当時の私です。写真も写っていますが、自分のことながら若いですね。ため息が出てしまいます…。

『新聞再生』畑仲哲生

■昨日のエントリーで、読売新聞の「しが県民情報」で私たちの「北船路米づくり研究会」の活動が紹介されたことをお知らせしました。あらかじめ、記者さんからも7月2日に記事なりますよ…と知らせてもらっていたのですが、facebookでも、この記事のことを紹介してくださった方がおられます。同僚の畑中哲生先生です。たまたま手に取られたようで、大変喜んでくださいました。というのも、畑仲先生は、元々「共同通信」の記者として勤務されながら、東大の大学院で地方紙の可能性について研究されてきた方だからです。

■昨日のエントリーで、読売新聞の「しが県民情報」で私たちの「北船路米づくり研究会」の活動が紹介されたことをお知らせしました。あらかじめ、記者さんからも7月2日に記事なりますよ…と知らせてもらっていたのですが、facebookでも、この記事のことを紹介してくださった方がおられます。同僚の畑中哲生先生です。たまたま手に取られたようで、大変喜んでくださいました。というのも、畑仲先生は、元々「共同通信」の記者として勤務されながら、東大の大学院で地方紙の可能性について研究されてきた方だからです。

■本日、昨日、facebookでお知らせいただいたことの御礼を申し上げに畑仲先生の研究室を訪問させていただきました(といっても、お隣の研究室ですが…)。そのさい、写真の本を献本していただきました。ありがとうございます。『新聞再生-コミュニティからの挑戦-』(平凡社新書)という新書です。新書の帯にはこう書いてあります。

「新聞危機説」は実は「大新聞危機説」に過ぎない! 地方紙の挑戦と挫折を綿密にレポート、「新聞なるもの」の未来の姿を探る。

■昨日のエントリーの最後に「こういう点で、地域新聞って、地域再生にはとっても重要だと思うんですよね」と書きましたが、どうやら畑仲先生もこの新書のなかで同様のことを主張されているようなのです。

■地域社会には、地域に根を張って地域の課題解決に地道に取り組んでいる方たちが、たくさんいらっしゃいます。ただし、普段の暮らしのなかでは、そのような方たちの存在にはなかなか気がつくことはありません。しかし、地域新聞=地方紙は、地域の課題解決に地道に取り組んでいる人たちに「光をあてる」ことができます。地域に元気を与えることができます。それは、全国紙にはできないことです。また、そのような人たちが「出会う」社会的な「場」を紙面につくっていくこともできます。さらに、地域の課題解決に地道に取り組んでいる方たちが情報発信をしていく「場」にもなるでしょう。そのような「場」の構築により、地域社会固有の「公共的課題」について、共感がひろがったり、そのことを媒介に具体的な連携のネットワークが広まる可能性だってあります。

■私たちは、新聞といえば全国紙を頭に浮かべますが、もっと違った形の新聞が存在していもよいと思いますし、必要だと思います。特に、私のように地域社会で実践的な活動をしようとしている人には、とっても必要なメディアだと思うのです。『新聞再生』の著者・畑仲先生とお話ししていて、いろいろ勉強させていただきました。

読売新聞発行「しが県民情報」に

■昨日の大阪読売発行の「しが県民情報」1面トップに掲載していただきました。ありがとうございます!!じつは、まだ「実物」を読んでいません。「しが県民情報」は、家庭に配達される「読売新聞」に無料で挟まれている新聞です。読売新聞(大阪本社)が発行しています。滋賀県民のゼミ生の皆さん、ご自宅で読んでいる新聞が「読売新聞」のばあいは、この「しが県民情報」をキープして研究室にもってきていただけますか。よろしくお願いいたします。私、奈良県民なもので…。

■昨日の大阪読売発行の「しが県民情報」1面トップに掲載していただきました。ありがとうございます!!じつは、まだ「実物」を読んでいません。「しが県民情報」は、家庭に配達される「読売新聞」に無料で挟まれている新聞です。読売新聞(大阪本社)が発行しています。滋賀県民のゼミ生の皆さん、ご自宅で読んでいる新聞が「読売新聞」のばあいは、この「しが県民情報」をキープして研究室にもってきていただけますか。よろしくお願いいたします。私、奈良県民なもので…。

■こうやって新聞に取り上げていただくと嬉しいです。ひとつのゼミの小さな小さな活動ですが、光を当てていただくと、学生はもちろん、村の方たちも喜ばれると思います。「農・学連携事業」ですから。また、月1回開催している「北船路野菜市」で野菜を買ってくれている地域の皆さんもにも、喜んでいただけるのではないかと思います。こういう点で、地域新聞って、地域再生にはとっても重要だと思うんですよね。

【追記】■実際に新聞を読みました。記事中、幼稚園とあるのは保育園ですが…。全体として、とてもわかりやすく私たちの活動をご紹介いただきました。読売新聞社「しが県民新聞」の記者さんならびに関係者の皆さんに、心から感謝いたします。ありがとうございました。記事をクリックすると拡大して、読むことができます。

【追記】■実際に新聞を読みました。記事中、幼稚園とあるのは保育園ですが…。全体として、とてもわかりやすく私たちの活動をご紹介いただきました。読売新聞社「しが県民新聞」の記者さんならびに関係者の皆さんに、心から感謝いたします。ありがとうございました。記事をクリックすると拡大して、読むことができます。

■記事のなかで、卒業生である岩崎くんが「兼業農家を目指したい」といっていますが、これは思いつきで答えているのではなくて、本気です。農地取得の見込みもあるようです。彼のモデルは、「北船路米づくり研究会」の顧問で、農業に関する指導者でもある吹野さんです。吹野さんが、昼間は都市でビジネスマンとして営業を仕事になさっているわけですか、早朝、週末は地元で農家、こういうライフスタイルに岩崎くんは惹かれているのかもしれません。吹野さんのばあい、農家の息子に生まれて仕方なしに家産である農地を守るという生き方ではありまん。積極的に、農のある暮らしを楽しまれています。素敵なことだと思います。ある意味、時代の先端をいっているライフスタイルなのかもしれません。