「地域エンパワねっとⅡ」8期生スタート!!

「大津エンパワねっと」7期生報告会 / 8期生オリエンテーション

▪︎今日は、午前中は「大津エンパワねっと」の8期生「地域エンパワねっとⅡ」のオリエンテーション、午後からは7期生の「地域エンパワねっとⅡ」の報告会でした。今年度は、「大津エンパワねっと」の旧カリキュラムと新カリキュラムが同時に動いています。旧カリキュラムを履修している3年生は、昨年、2年生の後期に「地域エンパワねっとⅠ」を履修し、3年生の前期に「地域エンパワねっとⅡ」を履修しています。それに対して8期生は、2年生前期「地域エンパワねっとⅠ」を履修し、2年生後期に「地域エンパワねっとⅡ」を履修する予定です。カリキュラムが変更になり、半期前倒しで履修することになったのです。そのため、「大津エンパワねっと」の活動地域である「瀬田東学区」と「中央地区」では、2015年度の前期に限って、7期生と8期生、2つの学年が同時に活動することになりました。結果としては、大変申し訳なかったのですが、地域の皆さんには、2つの学年を同時に受け入れていただくことになりました。

▪︎さて、午前中の、8期生「地域エンパワねっとⅡ」のオリエンテーションでは、全部で10グループに分かれてもらいました。違う地域で活動しているメンバー、そして違うチームのメンバーとのあいだで、各自の「地域エンパワねっとⅠ」の「ふりかえり」と、これから始まる「地域エンパワねっとⅡ」に対する「抱負」や自分自身の「課題」等について語り合ってもらいました。そして、午後からは、それぞれの「ふりかえり」、そして「抱負」と「課題」を頭のなかで整理したうえで、8期生たちは先輩である7期生が行う報告会に参加してもらいました。

▪︎私は、昨年度の後期、7期生の「地域エンパワねっとⅠ」を担当していました。カリキュラム改変にともない、7期生の指導から8期生に指導に移動しました。「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」は、地域の皆さんとの協働のなかで、課題を「発見」し、それを小さなプロジェクで「解決」し、その成果を「共有」する…というステップを踏みながら進んできます。「地域エンパワねっとⅠ」で重視されるのは、学生たちが、自分たちなりに地域の課題をきちんと「発見」できているか…ということです。私は、その「発見」ができたかどうか…という微妙な段階で、8期生の指導に移動しました。そのようなこともあり、「発見」の続きである「解決」と「共有」がどの程度進捗しているのか、あまりよくわかっていませんでした。本当は、かつて指導していた学生チームのメンバーに話しを聞けばよいのですが、指導を離れてしまっているので、直接指導されている教員の皆さんの邪魔になってはいけないと思い、遠くから気にしているだけでした。

▪︎私は、昨年度の後期、7期生の「地域エンパワねっとⅠ」を担当していました。カリキュラム改変にともない、7期生の指導から8期生に指導に移動しました。「地域エンパワねっとⅠ・Ⅱ」は、地域の皆さんとの協働のなかで、課題を「発見」し、それを小さなプロジェクで「解決」し、その成果を「共有」する…というステップを踏みながら進んできます。「地域エンパワねっとⅠ」で重視されるのは、学生たちが、自分たちなりに地域の課題をきちんと「発見」できているか…ということです。私は、その「発見」ができたかどうか…という微妙な段階で、8期生の指導に移動しました。そのようなこともあり、「発見」の続きである「解決」と「共有」がどの程度進捗しているのか、あまりよくわかっていませんでした。本当は、かつて指導していた学生チームのメンバーに話しを聞けばよいのですが、指導を離れてしまっているので、直接指導されている教員の皆さんの邪魔になってはいけないと思い、遠くから気にしているだけでした。

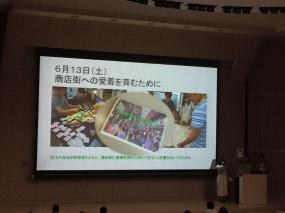

▪︎この日の報告会では、それぞれのチームの成果を知ることができました。上の5枚の写真は、中央地区で活動した、チーム「まりも」の口頭発表の様子を写したものです。この「まりも」は、丸屋町商店街で活動してきました。丸屋町商店街は、もうじきリニューアルされます。1969年1月10日に完成したアーケードも取り外されるかもしれない…とお聞きしています。長年、地域とともにあった商店街が大きく変わってしまう、街の記憶とともにあった商店街が変わってしまうことになります。「まりも」が注目したのは、この点です。そこで「地域エンパワねっとⅡ」では、商店街での写真収集と思い出の聞き取り調査を始めました。商店街の関係者の皆さんは、丁寧にいろいろご協力くださったようです。そのデータをもとに、丸屋町商店街にある「大津百町館」で写真展を開催し、写真70枚を展示しました。その1枚1枚の写真に、聞き取り調査で聞かせていただいた思い出を、キャンプションとして追加するなどの工夫をしていました。このような展示手法につきましては、大津市歴史博物館の木津勝学芸員からもご指導をいただいたと聞いています。

▪︎「まりも」は写真展だけでなく、「まちあるき」も実施したようです。参加者の方たちに、商店街の「昔」と「今」を重ねた「時層写真」を撮ってもらうなどの面白い工夫もしています。私は、自分の「iPhone6 plus」のなかに、「東京時層地図」というアプリを入れています。これは、「今」自分がいる場所を現在の地図でみながら、同時に、「昔」はどんな場所だったのかを過去の地図を地層のように重ね合わせて理解することができる…そういうアプリです。その「東京時層地図」のことを連想しました。なかなか面白いアイデアですね。ネットの検索エンジンで「時層写真」を調べてみると、すでにこの「時層写真」を実践されている方たちがたくさんいることもわります。私自身も、いろいろ勉強させていただけました。この「まちあるき」の最後には、商店街に愛着を愛着を育むためにできることを書き出してまとめたようです。これは、ワークショップでしょうかね。

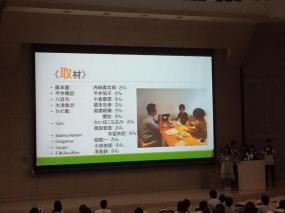

▪︎もう1チーム紹介しておきます。こちらは、チーム「ぬりえ」です。なぜ、チーム名が「ぬりえ」なのか。エンパワの学生チームは、このような平仮名のチーム名が多いような…「まりも」もそうだし…。それはともかく、この「ぬりえ」は、街中の青年層をつなぐということから出発しました。「まちづくり」の活動の担い手は、中高年の方たちです。逆に、「まちづくり」から遠い存在になっているのがいわゆる青年層といわれる人たちです。こういう「まちづくり」から遠い存在になっている人たちが、もっとネッワークでつながれば…との思いから活動を始めました。それも、直接に「つながり」をつくるのではなく、「一歩下がった場所からつながりを作れないだろうか」というのが、彼らの問題関心でした。いろいろ悩んだ末に、いろいろ出会ってきた方たちの人物冊子をつくることにしました。4月からは、あらためて老舗商店の後継者や、新規に開店された方たちを中心に、取材を重ねてきたようです。そして出来上がったのが「大津若者図鑑」というものです。表には、その方のお店とご本人の写真、そしてサインが。裏には、その方の思いやグループで考え方キャッチコピーなどが書かれています。これも、面白いですね。

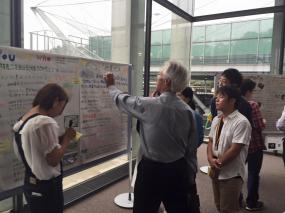

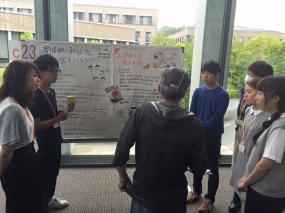

▪︎口頭発表の後は、ポスターセッションに移行しました。「瀬田東学区」と「中央地区」、両方の地域でお世話になった地域の皆様が、10チームのポスターをひとつひとつご覧になりながら、学生たちに質問やアドバイスをしてくださいます。このポスターセッションで、地域の皆さんからの質問やアドバイスに、真剣に向き合っている学生たちの表情を、私はいつも素敵だなと思ってきました。学生の皆さんは、地域の皆さんからプラスの評価だけでなく、ときには厳しいご意見もいただきます。それがとても大切だと思っています。

▪︎口頭発表の後は、ポスターセッションに移行しました。「瀬田東学区」と「中央地区」、両方の地域でお世話になった地域の皆様が、10チームのポスターをひとつひとつご覧になりながら、学生たちに質問やアドバイスをしてくださいます。このポスターセッションで、地域の皆さんからの質問やアドバイスに、真剣に向き合っている学生たちの表情を、私はいつも素敵だなと思ってきました。学生の皆さんは、地域の皆さんからプラスの評価だけでなく、ときには厳しいご意見もいただきます。それがとても大切だと思っています。

▪︎「大津エンパワねっと」コースの授業、学生にとっては大変ハードルが高いものかもしれません。しかし、経験や知識も乏しいなか、地域のなかに飛び込み、知らない地域の方たちとのまず知り合いになり、そこから活動を展開していくのですから、かなり厳しいものがあります。しかし、そのような経験をすることのなかで、学生自身、自らの成長を実感できているのではないかと思います。来年の1月、こんどは8期生の報告会が開催されます。

▪︎「大津エンパワねっと」コースは、2007~2009年度に、文部科学省の「現代GP」(現代的教育ニーズ取組支援プログラム)に採択されたことから始まりました。2010年からは、大学の予算で行ってきました。「現代GP」の申請書の作成は、2006年度の1月〜3月でした。この申請書作成段階も含めると、かれこれこの教育プログラムに10年近く関わってきていることになります。個人的には、この教育プログラムが、学部にとってあたりまえ、言い換えればマンネリ化していく前に、次のステップに向けて成長・発展、そして脱皮(飛躍)していってほしいと願っています。そのステップに向けて現場で頑張るには、私は少し歳をとりすぎました。若い世代の教員のなかから、そのような動きが出てきて欲しいと思っています。個人的には、学部や学科といった枠組みをさらに超えた、もっと自由な広がりのある教育プログラムになっていくことを願っています。これは、個人的な、勝手な考えでしかあませんが。

龍谷大学第5次長期計画 第2期中期計画

■一斉休暇明け、昨日は深草キャンパスの研究部に出勤しましたが、今日は瀬田キャンパスの研究部に出勤しています。研究室で仕事をしてもよいのですが、現在、この酷暑のなかで研究室の空調が故障しております。私の研究室は2号館という建物の3階にあります。3階建の3階ですから、真夏は空調なしでは耐えられません。今日は、雨模様の天気で比較的気温は低いのですが、それでも研究室の内部は34℃になってしまいます。これでは、体調を崩してしまいます。ということで、研究部に避難して、仕事をさせてもらっています。

■一斉休暇明け、昨日は深草キャンパスの研究部に出勤しましたが、今日は瀬田キャンパスの研究部に出勤しています。研究室で仕事をしてもよいのですが、現在、この酷暑のなかで研究室の空調が故障しております。私の研究室は2号館という建物の3階にあります。3階建の3階ですから、真夏は空調なしでは耐えられません。今日は、雨模様の天気で比較的気温は低いのですが、それでも研究室の内部は34℃になってしまいます。これでは、体調を崩してしまいます。ということで、研究部に避難して、仕事をさせてもらっています。

■今日は、メールボックスに「龍谷大学第5次長期計画 第2期中期計画」という冊子が投函されていました。教職員全員に配布されたものだと思います。龍谷大学では、1970年代から長期計画に基づき大学運営に取り組んできました。現在の第5次長期計画は2010年度から展開しています。その前半期の「第1期中期計画」が2014年度で終了し、2015年度からは、後半期である「第2期中期計画」に取り組んでいます。この「第2期中期計画」のことを、学内では「2中」と呼んでいます。「2中」では、「第1期中期計画」に取り組むなかで明らかになった課題、外部環境の変化や文教政策動向などを勘案し、新たに31項目にわたるアクションプランを策定しています。以下は、ごく一部を紹介したいと思います。

■「2中」では新たな評価方法が導入されました。重要行政評価指標(KPI= Key Performace Indicator)です。評価についても、できるだけ客観的な数値でということです。定性的要素に依存する事業についても、間接的に定量化できる事業をもって評価指標・基準を設定することになっています。なかなか厳しいです。31項目のアクションプランのうち、研究部のアクションプランは、「特色ある研究体制の確立」と「外部研究資金の獲得および研究活動の充実強化に向けたスキームの確立」です。前者では、龍谷大学らしさを備えた研究の特色化に資するものとして、「世界仏教文化研究センター」における活動の実質化と広報体制の確立、そして強みのある研究を推進するための学内支援制度の見直し、新しく開学した農学部の教学資源を活用した研究・社会連携方策の展開していくことになっています。現在、「世界仏教文化研究センター」のプロデュース作業に、必死で取り組んでいます。後者の「外部研究資金の獲得および研究活動の充実強化に向けたスキームの確立」では、外部資金獲得に向けて、新たなインセンティヴ要素の充実、科研費獲得に向けた諸制度の充実・整備、外部研究資金獲得・誘致に向けた体制の整備をおこなっていきます。農学部が開設されたことで、科研費の獲得金額がかなり伸びています。外部研究資金の獲得も増えています(一般には、理科系学部の多いところほど、また理科系学部の規模が大きいほど、科研費の獲得金額は高くなります)。

■この「龍谷大学第5次長期計画 第2期中期計画」を睨みながら、改めて、研究部としての展開を考え、頭のなかを整理しています。巻末言のタイトルは、「『大学冬の時代』における成長戦略としての5長、そしてポスト5長期」です。18歳人口が減少するなかで、大学という業界には、かつての右肩あがりの時代の呑気さは微塵もありません(そのはずです…大学から給与を得ている者は、そうでないといけない)。この厳しい状況のなかで、どう生き残り、どう成長していくのか、大変困難な課題かと思いますが、知恵を絞り、汗をかきながら前進するだけです。

京阪・深草駅の工事

▪︎本日は、大学の一斉休暇が明けた初日でした。午後から、深草キャンパスの研究部に出勤しました。一斉休暇前から、複数の懸案事項がありました。研究部のこと、地域連携のこと、個人的なこと…。3つの部署の関係者と調整や相談をさせていただきました。授業は来月からですが、事務部門の業務はすでに再開しています。とはいえ、交代勤務のようですし、学生もあまりいないので、キャンパスにはのんびりした夏休みの雰囲気が漂っていました。

▪︎本日は、大学の一斉休暇が明けた初日でした。午後から、深草キャンパスの研究部に出勤しました。一斉休暇前から、複数の懸案事項がありました。研究部のこと、地域連携のこと、個人的なこと…。3つの部署の関係者と調整や相談をさせていただきました。授業は来月からですが、事務部門の業務はすでに再開しています。とはいえ、交代勤務のようですし、学生もあまりいないので、キャンパスにはのんびりした夏休みの雰囲気が漂っていました。

▪︎事務的な作業を終えて、夕方には帰宅しました。今日は、大学に向かうときには気が付きませんでしたが、京阪の深草駅、新しい駅舎の鉄骨が組み上がりつつあります。ここに新しい駅舎と自由通路ができます。今までは、自転車を押して上り下りできるような、緩やかな階段がついていました。自転車はいいのですが、車椅子だと無理です。ということで、エレベーターが設置されるようです。バリアフリー化工事ですね。駅舎の方は京阪電鉄が、自由通路の方は京都市が担当して工事を進めています。

▪︎新しい駅舎には、エレベーターが2基、幅広改札口、点字案内板、多機能トイレが整備されます。また、すでに工事は進んでいますが、ホームも拡幅延長され、列車接近表示器も整備されるようです。深草キャンパスに、今年の4月から新しい国際学部ができたことにより、深草駅での学生の乗降数が増えたため、安全確保のためにもこのようなホームの拡幅は必要だったと、うちの大学の関係者からは聞いています。

▪︎新しい駅舎には、エレベーターが2基、幅広改札口、点字案内板、多機能トイレが整備されます。また、すでに工事は進んでいますが、ホームも拡幅延長され、列車接近表示器も整備されるようです。深草キャンパスに、今年の4月から新しい国際学部ができたことにより、深草駅での学生の乗降数が増えたため、安全確保のためにもこのようなホームの拡幅は必要だったと、うちの大学の関係者からは聞いています。

▪︎この界隈、たしかにバリアフリーが必要です。東西に移動するためには、京阪や琵琶湖疎水を横断しないといけません。歩道もあまり整備されていません。車椅子等でもスムースに移動できるようにするためには、バリアフリー化工事が必要なのでしょう。深草駅のバリアフリー化工事は、2004年3月に「深草地区バリアフリー移動等円滑化基本構想」の策定により決定しました。その基本構想では、JR稲荷駅のバリアフリー化工事や、道路の段差・勾配の改善、歩行空間の明確化といった道路のバリアフリー化も含まれています。深草界隈も変化しつつあります。いつか、「あの頃は、そうだったね〜」と思い出すときに、役立つかも…と思い、撮っておくことにしました。

華中師範大学の試験研究機関訪問

▪︎昨日は、華中師範大学の皆さんを、午前は滋賀県立琵琶湖博物館に、午後は滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターにご案内しました。一昨日、華中師範大学の皆さんは龍谷大学を訪問され、国の重要文化財である大宮キャンパスの講堂や校舎、世界遺産である西本願寺の書院、そして龍谷ミュージアムを見学されました。華中師範大学の皆さんの多くは、中国の湖沼の環境問題について研究されていることから、その後、関係のある研究者や研究機関を訪問されたようです(その中には、私が親しくしている関係者がいたりして…世間は狭いものです)。そして、昨日は、琵琶湖の環境問題を研究している滋賀県の試験研究機関をご案内したというわけです。

▪︎午前中、琵琶湖博物館では、博物館の展示の説明を私がさせていただきました。私は、博物館の開設準備室の時代から展示にかかわってきました。開館後は、企画調整課の学芸員としてマスコミ対応をしていました。そのようなわけで、琵琶湖博物館の展示の解説には自信がありました。もちろん、華中師範大学の皆さんにも、ご満足いただけました。もっとも1996年(平成8年)開館以来の展示は、これからリニューアルされるそうです。博物館の開館準備にかかわってきた者としては、少々、感慨深いものがあります。午後からは、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに移動しました。センターの職員の皆様には、琵琶湖のこれまでの環境政策や、琵琶湖のプランクトンに関してご説明いただきました。写真は、琵環研のテラスで撮ったものです。背景は、大津の街です。

▪︎華中師範大学の皆さんは、琵琶湖の雰囲気が(特に、南湖の雰囲気かな?)、雲南省の洱海(じかい/アルハイ、漢語拼音: Ěrhǎi)という湖の雰囲気に大変似ていると何度も語っておられました。華中師範大学の研究チームでは、洱海で研究を行っているのです。また、華中師範大学は、湖北省の武漢市にありますが、新しい大きなキャンパスを武漢市の南方にある簗子湖の湖岸のエリアに開設されます。日本の大学は、18歳人口の減少のため、経営的には厳しい状況に突入していますが、中国の大学は、まだまだ拡大していく余地があるようですね。この新しいキャンパスで展開する研究や教育のプログラムに関して意見を求められました。近い将来、現地をご案内していただくことになりそうです。

華中師範大学訪日団の来学

▪︎中国湖北省の武漢市から、華中師範大学の訪日団の皆さんが来学され、大宮キャンパス、大宮図書館、西本願寺、龍谷ミュージアムを訪問されました。華中師範大学の社会学院と外国語学院と、私どもの龍谷大学大学院社会学研究科とは協定を結んでいます。これまでも、研究教育交流を深めてまいりました。今回の訪日では、華中師範大学と関係のある日本の複数の大学を訪問されます。この日も、午後は京都大学を訪問される予定でした。

▪︎写真は、龍谷大学の大宮キャンパスです。ここは、文学部のキャンバスですが、文学部長のI先生と文学研究科長のN先生、そして文学部教務課のT課長がキャンパスを案内してくださいました。ありがとうございました。写真は、上から順番に、大宮キャンバスの講堂、講堂の内部、そしてI先生が華中師範大学の先生方に説明をされていところです。このあと、大宮図書館では、職員のIさんにお世話になりました。大変短い時間しか滞在できませんでしたが、大宮図書館の価値をご理解いただけたかなと思います。

▪︎大宮キャンパスのあと、華中師範大学の皆さんは、世界遺産でもある西本願寺を訪問しました。大学の建物は冷房が入っていますが、見学した西本願寺の書院は当然のことながら冷房は入っていません。暑いなか、西本願寺の2人の職員の方たちが、非常に丁寧にご案内くださいました。書院の襖や壁の絵は、中国の故事にもとづくものが多く、華中師範大学の先生方は大変興味深かそうに説明を聞いておられました。私も勉強になりました。中国の故事の教養がもっとあれば…なのですが。お1人の職員の方とは、浄土真宗や西本願寺のことについて、いろいろお話しをさせていただきました。大変勉強になりました。私の拙い質問にも、真剣にお答えいただきました。ありがとうございました。また、このような機会があればよいなと思いました。

▪︎西本願寺のあとは、龍谷ミュージアムを訪問しました。ちょうど、「三蔵法師 玄奘 迷いつづけた人生の旅路」という企画展の展示替えの時期にあたり、見学したのは、ベゼクリク石窟大回廊に関する映像作品と、ベゼクリク石窟大回廊復元展示の2つだけでしたが、大宮キャンパスに引き続き、前・ミュージアムの館長でもあるI先生に再びご説明いただき、華中師範大学の皆さんは、大変満足されていました。

▪︎8月5日は、琵琶湖の環境問題をテーマにした視察をサポートする予定です。琵琶湖の環境問題に関する滋賀県の研究機関を訪ねます。というのも、今回、華中師範大学からの訪日団のメンバーのうち、3名の方は環境科学の研究者で、中国の湖沼の富栄養化やアオコの問題に取り組まれているからです。琵琶湖における富栄養化問題への取り組みが、どのようなものであったのかを知りたいとのご希望をお持ちです。そこで、滋賀県立琵琶湖博物館と滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターにお連れすることにしました。また、報告します。

京阪電鉄「深草駅」

▪︎ひとつの前のエントリーの最後の方に、研究部には「いろんな無理難題が毎週のように『流れ着いて』きます」と書きました。本当に、そんなふうに表現したくなるようなことがあります。そのような予想もしないような案件については、本当に時間がかかります。しかも、私個人の仕事は、研究部の仕事だけではありません。昨日は、事務部長や課長が帰宅されたあとも、研究部長室に残り、本来の教員としての仕事をやっていました。自分の研究室が深草キャンパスにあれば問題ないのですが、私の研究室は、「京都市伏見区」の深草キャンパスではなく、「大津市瀬田」の瀬田キャンパスです。簡単に移動することができません。時間のロスが、ものすごく大きいのです。そのあたりの苦労を、わかってくれる人はわかってくれるけれど、わかってくれない人はまったくわかってくれないんですね〜。まあ、仕方がないことではありますが。

▪︎というわけでは、昨日も帰宅しようと思うと、時間が20時頃になっていました。写真は、20時頃の京阪深草駅です。昨日は「ブルームーン」という月が美しく見える日だったようですね。そんなことは、な〜んにも知らずに写真を撮りました。しかも、写った月はプルーには見えないな…。どうしてだろう。それはともかく、です。深草駅は、現在、バリアフリーの工事が行われています。卒業のみなさん、深草駅を見ておくのは今のうちですよ。

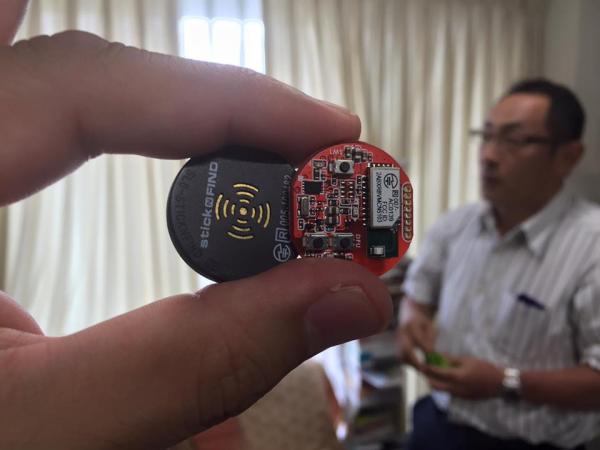

IT企業とともに「共助の地域社会」

▪︎昨日は、研究室に客人が来られました。滋賀県内のITベンチャー企業であるナスカの社長・井上昌宏さんです。井上さんからは、写真のような小さなビーコンとよばれる電波発信機を使って、超高齢社会のなかに「共助の地域社会」をあちこちに生み出していきたいというお話しを伺いました。徘徊される認知症の高齢者の方を、このビーコンを使って地域全体で見守っていきたいというお話しです。私も社長さんのお話しに大変刺激を受けて、脳みそが動き始めました。いろいろ、私も「地域社会の夢」を語らせていただきました。

▪︎こういう「夢を語りあう」段階って、とても幸せな気持ちになれます。今後も、井上さんにアドバイザーとして協力させていただくことになり、せっかくだからと、瀬田のREC(龍谷エクステンションセンター)にもお邪魔し、いろいろご相談をさせていただきました。この事業、「産官学+地域社会」連携、あるいは「産官学地連携」ということになるのでしょうか。RECの職員さんにも、適切なアドバイスをいただきました。ありがとうございました。

吉武博通先生の講演会

▪︎昨晩は、事務職員向けの講演会に参加しました。「龍谷大学未来塾」という職員の有志グループが主催した講演会です。この「龍谷大学未来塾」とは、若手職員10人と管理職3人、合計13人の職員の皆さんが、大学職員としての資質を高めるために立ち上げられた自己研修のグループです。大変真面目に勉強会をされています。組織は縦割りで動いています。その縦割りの壁を越えて、志しを同じくする人たちが連携して大学全体のことを考え、勉強する…、こういう横のつながりがもっと必要だと私も思っています。

▪︎昨晩は、事務職員向けの講演会に参加しました。「龍谷大学未来塾」という職員の有志グループが主催した講演会です。この「龍谷大学未来塾」とは、若手職員10人と管理職3人、合計13人の職員の皆さんが、大学職員としての資質を高めるために立ち上げられた自己研修のグループです。大変真面目に勉強会をされています。組織は縦割りで動いています。その縦割りの壁を越えて、志しを同じくする人たちが連携して大学全体のことを考え、勉強する…、こういう横のつながりがもっと必要だと私も思っています。

▪︎さて講演会ですが、講師は筑波大学の吉武博道先生でした。たいへん勉強になりました。吉武先生は、新日鉄製鐵株式会社で総務部長をながらくお勤めになったあと、筑波大学の教授に転身されました。筑波大学では、副学長、大学研究センター長をつとめられ、現在は、ビジネスサイエンス系教授をされています。ご講演の内容は、大学を取り巻く社会・経済の構図が大きく変化したことから、それぞれの大学は、より一層、独自の教育研究の高度化、質保証、社会への説明が求められるようになり、そのためには経営力の強化=経営資源(人・物・金・情報)の獲得と高度活用が必要になっている…というお話しから始まりました。

▪︎吉武先生のご講演の内容は多岐にわたりますが、その一部だけでもご紹介できればと思います。以下は、講演資料や記憶をもとにしたものです。あくまで私の要約です。その点をお断りしておきます。

大学という組織は、「経営体的組織」と「共同体的組織」が併存しているところに特徴がある。

前者は、共通目的、指揮命令系統が明確であり、大学の法人組織や事務組織がこちらにあたる。後者は、構成員の責任で自らの組織を規律づける点に特徴があり、教員組織はこちらにあたる。

そのこととも関連するが、大学のガバナンスには2つの側面がある。法人や大学の運営をステークホルダーの視点からどう「規律づけ」るか、そして共同体的組織において、いかに合意形成を図り自律的に組織運営するかが重要となる。そのような大学のガバナンスにおいては、「パワー」と「リーダーシップ」の違いを踏まえた議論がきちんとなされているかが問われる。

「パワー」とは、組織における個人の地位(権限)などに基づき、他者に影響を与える力です。「リーダーシップ」とは、目指す方向に向けて、メンバーの能動的な行動を引き出す能力(正直である、先見の明がある、仕事ができる、やる気にさせる)のことです。後者の「リーダーシップ」は、組織の幹部だけでなく、組織のあらゆるメンバーがもつことのできる能力であり、それは他者を「まきこむ力」である。

リーダーが最大の力を発揮するのは、模範となり、共通のビジョンを呼び起こし、プロセスに挑戦し、人びとを行動にかりたて、心から励ますときである。

リーダーシップとは人間関係。熱心にメンバーを導く人と、その人についていきたい人との関係。おたがいが尊敬と信頼で結ばれていれば、どんな逆境も乗り換え、偉大な功績を残すことができる。

リーダーシップとは、リーダーとメンバーの双方向のプロセスであり、この関係性なしには語れない。結びつきを求める人間の基本的な欲求を理解できなければ、リーダーシップのどんな戦略や戦術も、スキルや実践も、意味を持たない。正直である、先見の明がある、仕事ができる、やる気にさせる。信頼こそがリーダーシップの土台。

(本文続きます)