高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その1)。

▪️明日、大学の瀬田事務部の企画で、高島市朽木の山林に学生さんたちと一緒に出かける予定になっています。その企画に一環として、今日は、瀬田キャンパス6号館のプレゼンテーション室で環境省から龍谷大学に出向し学長補佐をされている黒部一隆さんの「地球温暖化と森林」という講演会がありました。以下は、今回の企画の趣旨です。瀬田事務部の関係者からいただいた資料をもとにちょっと説明してみます。

現在、瀬田キャンパス活性化の一方策として樹心館前と2号館中庭に「びわ湖材」を用いたウッドデッキテラスの整備を進めています。

ウッドデッキに使用する材木の調達を検討していたところ、丁度、高島市朽木の業者さんが所有林(樹齢100年の杉)を9月に伐倒することがわかり今回はその杉を用いて整備することになりました。

そこで折角の機会なので設計事務所と木材調達を依頼している会社との共同企画でSDGs、脱炭素の観点から現代社会において地域の山林の木を使う意味、意義(木材利用によるカーボンストックの形成、移動に係るエネルギー削減、持続可能な森林管理を通した地域経済への貢献など)を学生の皆さんにも理解してもらう機会として実際に本学のウッドデッキで使用する木材の伐倒、製材、乾燥、加工等のを体験してもらうことを含めたワークショップを開催することになったのです。

▪️伐採する杉は100年になるものだそうです。少し大きくなりすぎたので伐採しなくてはと思っていたところ、龍谷大学のウッドデッキの話とうまくつながったようです。明日は朝8時半に瀬田キャンパス集合になります。自宅を7時に出ないといけません。その前に、弁当を作ったり、いろいろ準備をすることになるので、6時前に起床ですね。今日は早く休みます。

▪️というわけで、今日は黒部さんの講演会・勉強会です。夏期休暇中なので、参加されている学生さんが少ないのがちょっと残念。今日は入試部も広報のため取材をされています。

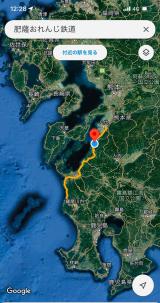

肥薩おれんじ鉄道

▪️龍谷大学吹奏楽部の演奏旅行の後半に同行し、ご支援くださった校友会鹿児島支部の皆さんに御礼を申し上げるために鹿児島に出張しました。充実した2日間でした。

▪️今日は、新幹線で関西にそのまま帰るのはつまらないので、鹿児島本線で川内まで行き、川内からは「肥薩おれんじ鉄道」に乗って終点の八代までローカル鉄道の旅を楽しみました。東シナ海、八代海(不知火海)の景色、良かったです〜。

▪️川内で「肥薩おれんじ鉄道」の乗り場がすぐにはわからず、オレンジ色のポロシャツを着た女性の駅員さんが「待って〜!」と電車に向かって叫んでくれてぎりぎりなんとか乗車することができました。ありがとうございました。終点の八代駅でも、年齢を聞かれて「何歳ですか?」「65歳です」「何年生まれ?」「昭和33年生まれです」とのやりとりの後、「だったら1400円ね」と。1日フリー切符は65歳以上は半額の1400円なんです。その金額で良いとのことでした。八代からは新幹線の新八代まで1駅。乗り換え時間が短いので、高齢者の方の移動が大変なんですが、やはり「肥薩おれんじ鉄道」の職員さんがJRの運転士さんに「もう一組おられますよ」と声をかけてちょっと発車を待ってあげたり、忘れ物(赤ちゃんの小さな靴)を届けにきてくれたりと、なんだかいいな〜と思いました。ローカル鉄道だからできることなのかな。

▪️そうそう、JR九州の電車もなかなか良かったです。デザインや色使いが素敵だなと思いました。ただ、新八代駅周辺には周りになーんにもなくて、駅構内の売店でサンドイッチと飲み物を買って待合室で昼食を摂りながら1時間半待ちでした。ところで「肥薩おれんじ鉄道」のマーク、オレンジの葉っぱの緑の部分、これは路線図なんですね。写真を撮ってからわかりました。

龍谷大学校友会鹿児島支部結成40周年記念行事での演奏

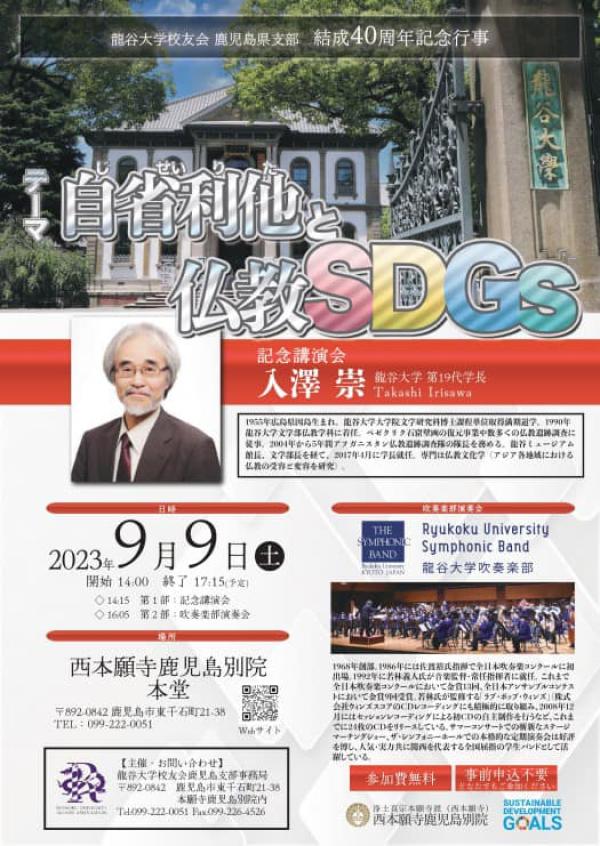

▪️昨日は西本願寺鹿児島別院で「龍谷大学校友会鹿児島支部結成40周年記念行事」が開催されました。第一部は、入澤崇学長による「自省利他と仏教SDGs」の公演の後、第二部では龍谷吹奏楽部が演奏を行いました。昨日の演奏が、今回の鹿児島演奏旅行の最後の演奏会になりました。校友会鹿児島支部の皆さんのご支援のもとで、無事に最後の演奏会を終えることができました。ありがとうございました。演奏会の後のことになりますが、同窓生の皆さんから「感動して、知らないうちに自然に涙が出てきました」とご感想をお聞かせくださいました。私は部長で、いわば「身内」なのですが、涙が出たというのは私もそうでして、会場はとても盛り上がっていました。これが、音楽なんだと思います。

▪️今回の演奏旅行、9月5日に出発して、6日は「龍谷大学吹奏楽部 鹿児島公演〜ワンコイン・コンサート〜」。音楽監督補佐の外囿先生をゲストに迎えての演奏会でした。じつは、この演奏会に知り合いの吹奏楽部OBOGのご夫婦が、大阪からわざわざこのコンサートに来られていました。このようなメッセージをいただきました。

ワンコインコンサートは、大阪から行って聴くかいがある素晴らしい演奏会でした✋

久しぶりに、監督をはじめ部員の現役が楽しそうに演奏すら姿を見て、少しだけウルっとしました💦

前の席に座っていた中学生の女の子たちは、演奏を聴いて感動で号泣していました😅

▪️多くの皆さんに感動していただける立派な演奏だったのだと思います。おそらく聴衆の皆さんの感動を、演奏している部員の皆さん自身も感じておられたのではないでしょうか。コロナ禍でずっと演奏旅行かできない状況が続いてきましたが、今回は無事に演奏旅行を終えることができました。本当に、良かったと思っています。鹿児島は遠方ですので、学生の皆さんも費用の点でいろいろご苦労がありました。鹿児島までは新幹線で行けるわけですが、旅費を節約するために、新幹線は京都と博多の間だけにして、あとはバスで鹿児島まで移動されていました。帰りも同じです。本当にご苦労様でした。

▪️昨晩は、別院での演奏会のあと、鹿児島支部の皆様との交流会で楽しいひと時を過ごすことができました。龍谷大学は、浄土真宗本願寺派の宗門校ということもあり、役員の皆さんの中には、僧侶の方が多かったように思いますが、そのような僧侶の皆さんとお話をさせていただき、私自身はとても勉強になりました。

▪️今回、吹奏楽部に同行し、校友会鹿児島支部の皆さんにお礼を申し上げることが私の役目だったのですが、隙間の時間で少し市内を散策しました。午前中は、示現流資料館を訪問して展示を観覧しました 。また、演奏会のあとは、また隙間の時間があったので、ウォーキングも兼ねて桜島を眺めに行きました。少しだけ、観光気分も味わいました。

山の中のコミュニティで子育てを(滋賀県高島市朽木針畑)

▪️滋賀県高島市朽木針畑。学生さんたちと今年の6月に訪問しました。私は引率の関係で2回。1回目は針畑郷の生杉、2回目は小入谷を訪問しました。山の中の細い道を進んでいくと、突然、山の中に桃源郷が現れる、そんな感じがしました。不思議な、そしてとても素敵なところです。40年ほどにわたって、移住者の皆さんがここで暮らしてきました。ただ、お子さんが高校に行く段階になると、ここを離れることもあるようです。今は小学生が5人おられますが(先生も5人)。6年生が卒業すると3人になってしまうとのこと。少し心配ですね。小学校、どうなるのかな。地域にとって学校がなくなるってとても大きな出来事なんです。トップは、ゲストハウスを経営されている藤村さんのFacebookへの投稿です。

▪️京都市内で医師として働きながら、この針畑の小入谷で暮らしておられるTさんも、藤村さんのfacebookをシェアしながら、以下のように投稿されていました。

僕が暮らす山の中の小学校です。児童5人の本当に小規模の学校。先生も5人笑。先生に支えられ、集落の方々に支えられ、森や川、自然に守られて子どもたちは濃密で大切な経験をして日々自分のペースで成長しています。こんなに豊かな子ども時代が過ごせる場所は他にない!と思うくらい。田舎での子育てに興味のある方いらっしゃったら是非お声かけ下さいm(_ _)m

▪️これは、個人的な思いつきにしかすぎませんが…。ここでのびのびと育った方達が、またこの場所に同窓会のような形で集まってくださったらいいなと、ふと思いました。ここで暮らした経験が、山を降りた後もどのような形で生きているのか(活きているのか)、そのことが多くの方達に伝わると良いのかなと思いました。かつてこの針畑で暮らした時の思い出も含めて、きちんと記録にとっておくと、将来きっとこの山の中のコミュニティ作りに役立つのではないかと思いました。なんといっても、40年間、移住者の方たちがやって来られる場所って、すごいと思います。

▪️都会を離れて自然が豊かなところに移住したいと考えておられる若いご家族がおられましたら、ぜひ藤村さんにご連絡をとってみてください。もちろん、私に連絡をくださっても結構です。藤村さんの御一家や、Tさんにおつなぎします。

鹿児島の路面電車

▪️昨日から龍谷大学吹奏楽部の演奏旅行後半に同行するために鹿児島にきています。ところで、昨日、新幹線を降りて鹿児島中央駅から外に出て街を眺めた時にまず目に入ってきたもの、それがこの「ぼんたんあめあ」の大きな広告でした。このお菓子の会社=セイカ食品株式会社は、鹿児島に本社があります。個人的にはとても懐かしいです。少年の頃、遠足の時によく持って行ってました。少年時代は九州にいましたから、思い出深いお菓子です。

▪️「ボンタンアメ」の次に目に飛び込んできたのは、路面電車でした。路面電車のある街って素敵でよすね。少し前のことになりますが、保護者懇談会で岡山と広島に出張しました。この両市とも路面電車が走っていました。道が広いことと路面電車は関係しているのでしょうか。また、道が広いことと戦災とは、なんらかの関係があるのでしょうか。

▪️ところで、鹿児島中央駅の停車駅に行って路線図を眺めてみました。ありました、ありました「脇田」という停車駅が。ただし、「わきた」ではなくて「わきだ」と読むようです。ちなみに私と同じ苗字の脇田って方、鹿児島には多いのですが、こちらも「わきだ」とお読みするのかもしれませんね。ちなみに、私の脇田の脇の字は、戸籍上は月に刀が3つです。

▪️この路面電車、少し変わった形をしています。3両編成のようですが、両橋の運転席のある部分はとても短いです。Facebookにどうしてこのような形をしているのかなと投稿したところ、鉄道関連の企業にお勤めのBさんがきちんと解説してくださいました。珍しい電車を拝見できて、65歳のおじいさんですが、喜んでいます。

低床部分を少しでも多くとるために、台車を運転席直下に置いたものです。台車間隔が大きくなるとカーブやポイントが曲がれなくなるため、客室(低床)部分をフローティング車体として関節構造になっています。意欲的な車両ですが、構造が特殊すぎデッドスペースも大きいため鹿児島市電だけの採用となりました。

中間車体は両端を台車付き運転席部分に引っ掛けてぶら下がっている形ですね。

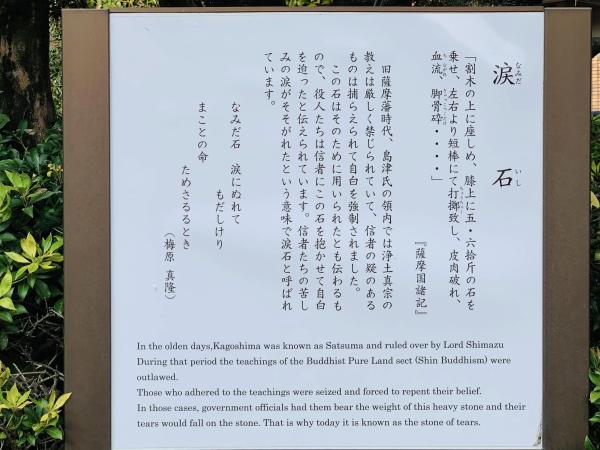

隠れ念仏と涙石

▪️校友会鹿児島県支部が結成40周年を迎えられたということで、本日は、西本願寺龍鹿児島別院で記念イベントが開催されます。前半は、入澤崇学長による記念講演会「自省利他と仏教SDGs」、後半は谷大学吹奏楽部による演奏です。

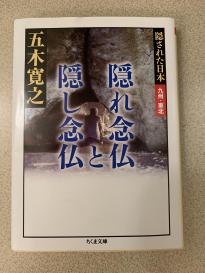

▪️昨日は、イベント会場である別院でリハーサルが行われました。私が別院に到着した時、まだリハーサルまでに時間があったので境内にある「涙石」を拝見させていただきました。かつて薩摩藩は300年にわたって真宗を禁じていました。そして300年間にわたって弾圧してきました。密かに信仰する人びとを捉えて割木の上に座らせ、この石を抱かせて自白を迫りました。「隠れ念仏」です。この石には殉教した方達の苦しみの涙が染み込んでいます。ということで、今回の鹿児島までの新幹線のお供は五木寛之さんの『隠れ念仏と隠し念仏』でした。隠し念仏の方は鹿児島県ではなくて岩手県です。私は岩手県にもご縁をいただいているので、とても気になっていますが、今回はまずはこの「涙石」を拝見して深く感じるものがありました。

龍谷大学吹奏楽部の鹿児島演奏旅行(2)

▪️龍谷大学吹奏楽部のツイート(今は「X」のポスト)です。コロナ禍のため、ずっと大学生らしい課外活動もできなかったのですが、やっと思う存分演奏旅行にも行けるようになりました。素敵な笑顔がいっぱいですね〜。昨年の演奏旅行は、岐阜でしたが、部内に陽性者が出たため、一般公演が中止になりました。今年は、今のところそのようなこともなく、皆さん元気に演奏をして鹿児島の皆さんと交流をされています。今日から、部員の半分の皆さんは関西に戻りますが、残りの半分の皆さんは明日の鹿児島別院本堂での演奏会のために鹿児島で頑張っています。夕方からリハーサルです。私もそこに合流します。

▪️以下をクリックすると、龍谷大学吹奏楽部のツイート(今は「X」のポスト)をご覧いただけます(いただけるはずです…)。

「唐湊幼稚園」

「鹿児島情報高校」

「原良小学校」

龍谷大学吹奏楽部の鹿児島演奏旅行(1)

dth]▪️今日から鹿児島に出張です。龍谷大学吹奏楽部の演奏旅行に合流します。明日、鹿児島にある西本願寺鹿児島別院本堂で、龍谷大学校友会(同窓会組織のことです)鹿児島支部結成40周年記念行事が開催され、入澤崇学長の記念講演会の後、吹奏楽部が演奏会を行います。参加費無料、事前申込不要だそうです。鹿児島の皆様、九州の皆様、よろしければご参加ください。

dth]▪️今日から鹿児島に出張です。龍谷大学吹奏楽部の演奏旅行に合流します。明日、鹿児島にある西本願寺鹿児島別院本堂で、龍谷大学校友会(同窓会組織のことです)鹿児島支部結成40周年記念行事が開催され、入澤崇学長の記念講演会の後、吹奏楽部が演奏会を行います。参加費無料、事前申込不要だそうです。鹿児島の皆様、九州の皆様、よろしければご参加ください。

▪️今日は夕方から別院本堂でリハーサルが行われます。ということで、JR京都駅から鹿児島中央駅まで新幹線で移動します。京都駅のみどりの窓口で、乗り換えが楽だし運賃も安いからと勧められて、新神戸駅で「のぞみ」から「さくら」に乗り換えました。新神戸駅で「さくら」がやってくるのを待っていると、よくある電子音ではなくジャズの演奏が流れてきました。曲はあのチャップリンの「スマイル」。へ〜っと思いました。素敵じゃないですか。ジャズの街をアピールしているのですね。ネットで調べると、こんな記事が見つかりました。神戸は生まれ故郷なんですが、神戸にいたのは、0歳から4歳まで、そして16歳から25歳まですし、震災もあってか街の雰囲気がすっかり変わってしまったので、なんだか今では他所の街のような感じではあります。でも、そのうちに遊びに行きますから。

ハマオモトヨトウ

▪️少し気温が下がって、庭の世話がしやすくなってきました。コムラサキ、綺麗な色の実になっています。横にはハギが植えてあるので、そのうち花を咲かせるでしょう。ハギの横はシュウメイギクなのですが、今年は暑さでだいぶ枯れてしまいました。残念です。

▪️そしてそして、タマスダレが全滅です。あっという間にハマオモトヨトウの幼虫に食べられてしまいました。これは蛾の仲間らしいのですが、ものすごい勢いです。以前は手で取り除いていたのですが、今年は諦めました。毎年、発生します。薬は撒きたくないのですが頼らないといけないのかなあ。

▪️このハマオモトヨトウと、スミレの類を食べるツマグロヒョウモンがうちの庭では目立ちますね。これ以外にも、いろいろ虫がやってきます。シマトネリコの下には、小さな黒い糞が落ちています。これは、シマケンモンという蛾の幼虫の糞らしいです。幼虫そのものを、肉眼では確認できないのですが…。まあ、我が家の庭はいろんな虫にとって、良い場所なのかもしれません。そう思うことにします。

龍谷ミュージアム 秋季特別展「みちのく いとしい仏たち」

▪️龍谷ミュージアムの秋季特別展「みちのく いとしい仏たち」の情報です。以下は、この特別展の公式サイトからの転載です。

江戸時代、全国の寺院では、上方や江戸で造られた金色に輝く立派な仏像が、ご本尊として安置されました。一方、小さなお堂や祠、民家の仏壇や神棚などには、その土地の大工さんやお坊さんたちの手による、素朴でユニークな仏像・神像がまつられ、人々に大切に護られてきました。この展覧会では、青森・岩手・秋田の3県に伝わった約130点の仏像・神像をご紹介します。

みちのくの厳しい風土の中、人々の暮らしにそっと寄り添ってきた、やさしく、いとしい仏たちの、魅力あふれる造形をご覧ください。

▪️こちらは、チラシです。クリックしてご覧ください。