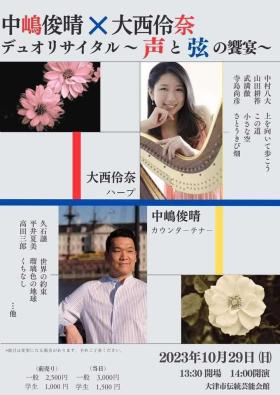

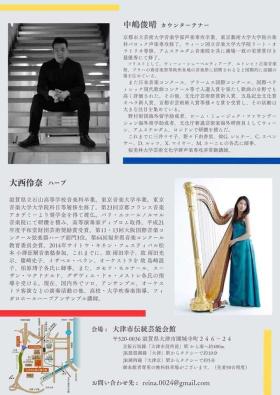

「中嶋俊晴✖️大西伶奈デュオリサイタル~声と弦の饗宴~」

▪️龍谷大学吹奏楽部で、ハープのご指導をお願いしている大西伶奈先生から、コンサートのご案内をいただきました。大西先生、ありがとうございました。カウンターテナーとハープの饗宴。クラシックの分野ではなく、今回はクラシックに関心がない皆様も、よくご存知の曲ばかりです。

▪️このコンサートの前日前日の28日(土)に、栃木県宇都宮市で開催される全日本吹奏楽コンクール大学の部に、龍谷大学吹奏楽部は出場します。最後から2番目、18:05からの演奏になりますので、おそらくはその日は宇都宮市に宿泊することになろうかと思います。私も吹奏楽部に同行します。関西に戻るのは翌日になりますが、あちらを何時頃に出発するのかまだはっきりしていません。13時半に間に合うようであれば、ぜひコンサートに行かせていただきたいと思います。

山の中の小学校の運動会

▪️高島市朽木にある朽木西小学校の運動会に関するFacebookへの投稿です。投稿されたのは、高島市朽木針畑の小入谷でゲストハウスを経営されている藤村さんです。藤村さんには、4人のお子さんがいらっしゃいますが、最後のお子さんが6年生で、来春卒業されます。このご投稿を拝見すると、豊かな自然の中で、少ない人数だからこそ、ここならではの「育ち」があるように思います。素晴らしいでする。ご投稿にある写真ごとのキャプションを拝見すると、この運動会の中心部分を藤村さんのお子さんや児童の皆さんが中心になって運営されていることがわかります。また、この小学校を卒業された若者(藤村さんのお子さん)たちも、やはり運動会の運営に関わっておられます。今年生まれた赤ちゃんから90歳近い人たちまで、地域の皆さんが心の底から楽しめた運動会のようです。藤村さんのご投稿をぜひお読みください。そして、この小学校のある針畑に移住してみようかな思う方が現れてくださるととっても嬉しいです。

まだ真夏の琵琶湖

▪️今日は午後から、東京で開催されるある研究会にオンラインで参加する予定でしたが、発表者の関係者がインフルエンザに罹患されたらしく、研究会は基本対面式なので(私のようなオンライン参加の人を除いて)、リスク回避のために急遽延期ということになりました。ちょっと肩透かしの感じなわけですが、仕方ありませんね。ひょっとすると別の用事を入れることができたかもしれませんが、それも諦めました。残念。

▪️今日は午後から、東京で開催されるある研究会にオンラインで参加する予定でしたが、発表者の関係者がインフルエンザに罹患されたらしく、研究会は基本対面式なので(私のようなオンライン参加の人を除いて)、リスク回避のために急遽延期ということになりました。ちょっと肩透かしの感じなわけですが、仕方ありませんね。ひょっとすると別の用事を入れることができたかもしれませんが、それも諦めました。残念。

▪️ということで、近くのレストランに出かけて遅めのランチをいただきました。琵琶湖畔にあるレストランです。食事のあとは、外に出てみました。木岡らすると、琵琶湖はまだ真夏の感じですね。でも、空は若干秋らしさも感じられますかね。昨日は、義父の葬儀で、ひさしぶりに眺めた若草山や生駒山など奈良の景色が心に沁みましたが、今日は琵琶湖の景色です。琵琶湖のブルーが心に沁みました。

ひさしぶりの奈良

▪️昨日は、義父の葬儀が奈良で行われました。葬儀の後、私は龍谷大学吹奏楽部の用務があり、近鉄で京都に向かいました。京都向かうには、大和西大寺駅で京都線に乗り換える必要がありました。大和西大寺駅は、以前、奈良に暮らしていたときは、通勤時に必ず利用していた駅です。私が奈良に暮らしていた時より今は改装されてなんだか以前よりも素敵な駅になっています。少し駅の構内を見学してみました。

▪️大和西大寺駅は、奈良線と京都線・橿原線が平面交差する駅なんです。大阪、京都、橿原、奈良の4方面が交わる近鉄有数のジャンクションとして有名です。トップの写真は、大和西大寺駅のホームから奈良方面を撮ったものです。線路の複雑さから、「4方面が交わる近鉄有数のジャンクション」という子どかよく理解できると思います。この駅には、有名な特急「しまかぜ」をはじめとして、様々な「かっこいい」特急が停車します。下段の左は「しまかぜ」です。右は、「ならしかトレイン」です。この記事をを読むと、電車の中が鹿でいっぱいであることがわかります。吹奏楽部の用事がなければ乗ってみたかったです。最下段は、駅構内のテラスから大阪方面を眺められるようになっています。ガラス越しなので、少しブルーっぽい色が付いています。

義父のこと

▪️先週の土曜日の深夜、義父が亡くなりました。91歳でした。亡くなる前、意識がある時に、見舞うことができてありがたかったです。義父は、私が見舞ったあと、数時間後に亡くなりました。表現が難しいのですが、最期、上手に弱りながら天寿を全うされたように思います。義父の最期の時期は、2人の娘さん(1人は家人)に丁寧に支えられていました。幸せだったと思います。

▪️義父は、だんだん自宅での介護が難しくなり、最後は短期間ですが老人ホームに入りました。介護を受けつつも、いつも見舞いに来る人たちに感謝の気持ちを言葉にされていました。感謝の気持ちを最後まで忘れない方でした。完全燃焼ですね。大往生だと思います。自分も義父のようになればなあと思いますが、たぶん難しいでしょうね。加えて、病院ではなくて自宅で天寿を全うしたいのですけど、これはさらに難しいかもしれません。でも、諦めませんよ。義父は小学校の教員でした。最後は、校長を務めました。そのようなこともあるのでしょうか、戒名の最初の文字は「教」でした。

▪️日曜日は通夜でした。通夜の前に、湯灌と納棺を行いました。そのほとんどは、若い納棺士の方達が、細かな配慮をされながら非常に丁寧に行なってくださいました。よく鍛錬をされている方達だなと思いました。おそらくですが、葬儀会社ごとに、このような葬儀に至るまでの儀礼的なプロセス等は異なるのでしょうね。

吹奏楽部で成績面談

▪️今日は、吹奏楽部の練習場へ。単位がきちんと取得できていなかったり、成績が良くない部員の皆さんに対する面談でした。

▪️龍谷大学では、「課外活動は、正課授業とあいまって大学教育の重要な一環」という位置づけを基本とし、学生の皆さんの課外活動を積極的に支援しています。そして同時に、学業が滞っている学生さんについては、課外活動に制限をかけるルールもあります。吹奏楽部は、大学のルールよりもさらに厳しいルールで対応しています。

▪️今日のような面談も、部長の仕事になっています。監督やコーチと共に、部員の皆さんの面談を行いました。厳しい練習とそれぞれの勉学、そして多くの部員の皆さんはアルバイトもしています。体力がいると思います。本当によく頑張っているなといつも感心しています。面談の後、世界仏教文化研究センターのオンラインの会議。そのあとは、諸々研究室で仕事をしています。BGMに YouTubeで龍谷大学吹奏楽部の演奏を流そうと思って選んだのが、この曲です。バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲です。

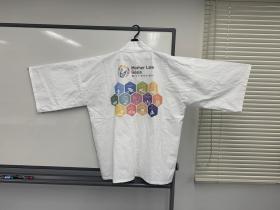

ヨシを使った生地で作られた法被

▪️この法被、今日開催された、第39回滋賀県ヨシ群落保全審議会の中で紹介されました。背中は、MLGs(マザーレイクゴールズ)です。

▪️この法被を作ったのは、大阪市枚方にある株式会社「たまゆら」さんです。「たまゆら」さんでは、「企業参加でヨシ刈りを行い、そのヨシを利用して参加した企業のユニフォーム等を作成する」、そういうサービスを展開されています。また、「たまゆら」さん自身もヨシ刈りを行っておられます。ちなみに、ヨシから生地を製作しているのは高島市の複数の企業さんです。高島市は、元々、繊維産業が参加な地域です。その「伝統」の上に、このようなヨシを活用したこのような新しい事業が行われているわけです。この法被は、「たまゆら」さんから滋賀県に贈られたものです。ちなみに、2025年に開催される大阪・関西万博のユニフォームにこのヨシを使った生地が利用される予定になっています(←は今日の審議会での資料をもとに書いています)。

▪️審議会の方ですが、全ての委員の皆さんが熱心にご発言くださいました。議長を務めていますが、今回も委員の皆さんからの活発なご発言からいろいろ勉強させていただきました。ありがとうございました。

佐倉さん、並木さん夫妻と「利やん」

▪️龍谷大学の研究機関である「LORC」(地域公共人材・政策開発リサーチセンター)に、かつて研究員として勤務されていた佐倉弘祐さんから、昨日の昼過ぎ、突然連絡がありました。佐倉さんは現在は信州大学に勤務されていて、建築学が専門です。で、連絡の内容なのですが、かつて佐倉さんと同僚であった並木州太朗さん(龍谷大学 地域公共人材・政策開発リサーチ・センター客員研究員 · 京都大学 京都ものづくりバレー構想の研究と推進(JOHNAN)講座研究員)と、並木さんの奥様で、ダンサー(一般社団法人ダンストーク)の千代その子さんのご夫婦と、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で呑むので来ないかというお誘いでした。当然、行くでしょ‼️

▪️佐倉さんたちとお会いするのは、7年ぶりかなと思います。並木さんたちのお子さん、けいた君も一緒でした。いろいろ話しをすることができました。ハッピーな時間を過ごすことができました。佐倉さんが信州大学に就職されたのを、この「利やん」でお祝いしました。懐かしいですね。佐倉さん、並木さん、この若いお2人には、いろいろ力を貸していただきたい案件もあります。また、連絡をとってご相談させて頂こうと思います。

高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その3)。

▪️ 昨日、滋賀県高島市𣏓木桑原の杉林で伐倒を見学させていただいた後、朽木の針旗にある「山帰来」という施設で持参した弁当で昼食を摂ったあと、大津市内にある製材所に移動しました。実は、こちらの製材所「伊藤源」さんは、自宅の比較的近くにあり、時々車で前を通っていました。社長さんのお話では、以前は、近辺にもっとたくさんの製材所があったそうなのですが(そして瓦屋さんも)、今は、こちらの1軒になっているそうです。

昨日、滋賀県高島市𣏓木桑原の杉林で伐倒を見学させていただいた後、朽木の針旗にある「山帰来」という施設で持参した弁当で昼食を摂ったあと、大津市内にある製材所に移動しました。実は、こちらの製材所「伊藤源」さんは、自宅の比較的近くにあり、時々車で前を通っていました。社長さんのお話では、以前は、近辺にもっとたくさんの製材所があったそうなのですが(そして瓦屋さんも)、今は、こちらの1軒になっているそうです。

▪️「伊藤源」さんでは、杉の丸太をどのように製材していくのか、大変丁寧にご説明いただきました。ありがとうございました。大きな帯のこ盤を使って角材を作っていくことがよく理解できました(下1段目左右、下2段目左)。できた角材は、また別の機械を使ってツルツルに仕上げていきます。なんでしょうか、カンナなのかな(下2段目右)。最後は、瀬田キャンパスのウッドデッキを組み立てていただく坂田工務店さんが、柱を継ぐための伝統的な工法について説明してくださいました。今度のウッドデッキも、このような工法が使われるのだと思います(下3段目右)。この坂田工務店の社長さん、実は以前にお会いしたことがある方でした。以前、坂田工務店さんのある地域で講演をさせていただいた際、お会いしていました。世間は狭いです。どこかで拝見した方だなあと心の中では思っていたのですが、名刺交換をさせていただいた際に、その地名から、講演をさせていただいた時にお出合いしていたことを思い出したのでした。

▪️今回、山主さん、製材所さん、工務店さん、そして「流域デザイン」さんからお話を伺い、いろいろ学ぶことができました。山主さん、製材所さん、工務店さん、それぞれの方達の哲学(仕事に対する考え方)を「流域デザイン」さんがきちんと繋いでおられることが理解できました。伐倒した木材を市場に出荷する、市場から木材を購入して製材する…。そのような市場だけによるのではなく、ネットワークの中でそれぞれの方達の思いが見える形で、瀬田キャンパスにウッドデッキが生まれること、とても素敵なことだし、また同時にとても大切なことだと思いました。

高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その2)。

▪️瀬田キャンパスの整備の一環として、びわ湖材(滋賀県産材)を用いたウッドデッキが設置される予定です(来年の早春の予定です)。そのウッドデッキで使用する杉の伐倒を見学しました。場所は、高島市朽木桑原。この伐倒した杉ではありませんが、杉がどのように製材、乾燥、加工されて材木になるのか、大津市内の製材所で見学して学ぶこともできました。製材については、別の投稿で報告したいと思います。まずは伐倒からです。

▪️伐倒の前に、山主さんである栗本さんから、次のようなお話が伺えました。この杉林、100年前に田んぼだった土地に杉の苗が植えられたそうです。栗本さんのお祖父様ですね。ですから、3代にわたってこの杉林の世話をされてきたわけです。写真からもわかるように皆伐されています。でも、それは栗本さんの本意ではないようです。本当は、本当は天然下種更新したいのだそうです。天然下種更新とは、落ちた種子が自然のままに発芽して定着して成長していくように育てていくことのようです。ところが、こちらの杉林は台風にあって被害が出ていて、そのまま材木として木材の価値を台無しにしてしまうと、苗を植えた方(ご先祖)に申し訳がないとお考えになり、残念ですが、この杉林については皆伐することにされたのだそうです。またこれからは、杉ではなくてトチを中心とした紅葉樹を植えていくことにしたいと語っておられました。森林に対する哲学をお持ちのご様子でした。今度、もし会いできる時があれば、じっくりその辺りの哲学に関してお話を伺ってみたいものです。

▪️杉林の入り口あたりにある太い杉の根元に御幣が刺してありました。そのことを杉本さんにお尋ねしてみました。以下のようにご説明くださいました。

私どもの昔から伝わってきた山の行事の一つなんですが。山に入って木を切らせていただくときに、御幣を作って、そこに山の精霊を集めて、御神酒と御洗米とお塩をお供えして、お清めして、山の恵に感謝をする。そして、仕事の安全をお祈りして、そして山の恵をいただくという、そういう感じになります。

山全体(この杉林)に対して、1本の木に象徴して。その木は、林の中で優秀な感じの木というところを選木してあるんです。もともと。そうしてその木は切らずに残しておく、そのことによって前の林の姿が想像できますし、またその木を目指して次の林を作るという、そういう感じで、私のとこはどこに行っても、そうして象徴的に残しております。

▪️左の写真は、これから伐倒する杉林に歩いて向かおうとしている所です。これから道を降りて川を渡ります。学生さんは6人かな。あとは、瀬田事務部、入試部広報、瀬田キャンパス推進室の職員さん、学長室広報のカメラマンさん。それから、今回、瀬田キャンパスに設置するウッドデッキの設計をしてくださる設計会社の皆さん、山主さんと繋いでくださった「流域デザイン」の皆さん、施工してくださる工務店の皆さん、入試部広報の撮影の仕事を請け負っている業者さん。大人の方が多かったですね〜。

▪️右の写真、川を渡っているところです。深い川ではないのですが、石の上を歩くと滑りやすいので要注意です。私のような前期高齢者は特に、もう運動神経が鈍っているので。でも、滑ったのは学生さんでした。川の中に尻餅をついておられました。長靴の中にも水がいっぱい入っているようでした。思い出に残りますね。

▪️今回のガイドしてくださった「流域デザイン」の社長さん(オレンジのヘルメットの方)から年輪を数えてみてと言われて、学生さんたち必死になって数えておられます。これで、だいたい100年近いようです。ところで、社長さんのお名前、失念してしまいました。すみません。もともと、林学を勉強されて、環境教育の仕事に就かれた後、森林組合の営業職のようお仕事をされていたのですが、独立されました。それも最近のことのようです。山主の栗本さん大変厚い信頼を寄せておられます。こういう山(森林)を巡るネットワークが大切であることを教えていただいたような感じです。そのようなネットワークがあることで、今回の龍谷大学瀬田キャンパスのウッドデッキの企画につながっていったのです。

▪️左の写真は、社長さんから、「この年齢を数えて樹齢をあててみて」と言われて、学生さんたちが必死になって年輪を数えています。だいたい100年に近いようです。大正時代に植えられたものですね。右の写真は、年輪の中にある枝打ち作業の後を説明されているところです。

▪️左の写真。入試広報用の写真を撮影しているところです。農学部の学生さんでしょうか。右の写真は、伐倒の後の杉林の様子です。かなり背丈がある立派な杉であることがわかります。最後、下の写真ですが、伐倒の瞬間です。ワイヤーで倒れる方向をきちんとコントロールされています。ここはもともと水田であったことから、平坦な土地になります。自然の重みで倒れる斜面での伐倒とは異なり、平坦な土地ではこのような方法をとるのだそうです。切った材は、道路までワイヤーを貼り、そこにぶら下げて運び出すのだそうです。