新しいサーバーに移動します。

▪️大学の情報メディアセンターの職員さんから、「明日9/29(木)10時より、socサーバーの切り替え作業を実施する予定です」との連絡が入りました。「socサーバー」とは社会学部のサーバーのことだと思います。この「ホームページ&ブログ」は、この「socサーバー」の中においてあります。先日の投稿でもお知らせしたように、「ホームページ&ブログ」を動かしているCMS「FlatPress」のバージョンが古いため、新しいサーバーに移行できないことがわかり、個人負担で学外の業者さんにバージョンアップをしていただきました。無事、新しいサーバーに移すことができるようです。ただし、本日17時~明日11時頃まで、ブログ更新をストップさせます。よろしくお願いいたします。

後期の「基礎ゼミナール」のグループワーク

▪️火曜日の朝一番、1限の「基礎ゼミナール」。2回生後期(4セメスター)の演習です。私が勤務する社会学部社会学科のカリキュラムでは、大学に入学した手の1年生前期(1セメスター)のあとは、この「基礎ゼミナール」まで演習がありません。個人的な意見でしかありませんが、ここが非常に問題だと思っています。このカリキュラムの問題は、とりあえず横に置いておいて…です。今日は、最初にイントロダクションをしたあと。4つのグループに分かれてグループワークを行いました。グループも固定せず、途中で2回シャッフルして、全員がお互いに話をしたり聞いたりできるようにしました。

▪️この2年間(実質的に1年半)でどのように自分自身の「学び」を築いてきたのか、そのことについて、それぞれの経験を話してもらいました。和やかな雰囲気ではありましたが、それぞれの学生さんご自身の「お悩み共有会」のような感じになりました。いろんな授業の単位は取ってきても、それで自分が何を研究したいのか、多くの皆さんは、まだよくわからないのです。この基礎ゼミナールでは、その部分をサポートしていく予定です。

▪️「大学の4年間で、どのようなテーマで研究をしたいのか」、そもそも「自分には問うべき課題があるのか」、今日はその辺りをしっかり「お互いに」話し合ってもらいました。だから、「お悩み」の共有会になったのです。とはいえ、「お悩み共有会」から、いつのまにか「おしゃべりを楽しむ会」になっていたのかも…(^^;;。まあ、それはそれで良いのかなと思っています。

▪️グループワークの様子を拝見していると、人見知り・話し下手の方が話しやすいように場の雰囲気を作ったりされている様子を拝見して、素敵だな〜と思いました。とても大切なことです。この「基礎ゼミナール」の期間は半年でしかないわけですが、今日のようにお互いに支え合っていくことの大切さを実感して欲しいと思います。その上で、自分自身は何を研究したいのか、大学生活のキャップストーンである卒業論文で何を明らかにしたいのか、ぼやっとしてでも良いので、この「基礎ゼミナール」では、何か自分なりの確信を持てるようになって欲しいと思います。

▪️学生の皆さんは、このぐらいの人数(4~5人)だと、とってもよく語るんですよね。だから、グループワークの中でお互いによく話をすることができるんですよ。「お悩み共有会」だったかもしれないけれど、とっても幸せそうでした。教室の中に、幸せの雰囲気が充満してきました。これはこれで、素敵だな〜と思いました。

小さな庭に秋がやってきました。

▪️今年の夏は、めちゃくちゃ暑かったですね。7月は、「過去12万5000年のなかでも、もっとも暑いものだった」と報道されました。ということで、我が家の庭の草木は相当弱ってしまいました。庭の法面に植えてあるヤマボウシの葉が、そしてシュウメイギクの葉が乾燥して落葉し始めました。こんなことは今までありませんでした。それでも、手入れをしてあげると、シュウメイギクはなんとか花を咲かせてくれました。

▪️暑かったので、ヒガンバナの芽がなかなか出てきませんでしたが、最近、夜は気温がグッと下がって来たこともあり、やっと芽を出してくれるようになりました。ヒメウツギの枝の影に隠れていたり、シュウメイギクに囲まれてしまったりで、芽が出ていることに気がつきませんでした。少し光が当たりやすいようにしてあげました。ヒガンバナの後ろではハギが咲き始めました。そうそう、夏の暑さで葉が枯れかけていたホトトギスも花を咲かせくれました。みんな頑張ってくれてますね。ありがとう。

【上段左】ヒメウツギの枝の下に隠れていたヒガンバナ。【上段右】シュウメイギクが陣地を広げてヒガンバナを取り囲んでしまいました。【中段左】ハギが咲き始めました。ハギは確かマメ科の植物なので、花の形はこんな感じになります。【中段右】ピントが合っていませんが、手前がシュウメイギク、その後ろにハギが花を咲かせています。【下段左】ホトトギスの花です。暑さの中でも枯れずに頑張ってくれました。その横はミズヒキです。【下段右】外に出してある観葉植物の葉の裏にいらっしゃいました。セスジスズメというスズメガの幼虫です。サトイモの仲間を食害するらしいです。ということは、この観葉植物はサトイモの仲間なのかな。この幼虫、なんだか電車に見えてしまうんですよね。そんなこと考えるの、私だけかな…。

白山神社のカツラの巨木

▪️Facebookで素敵な投稿を拝見しました。知り合いの方がシェアされていた投稿です。「白山神社のカツラの巨木」です。素敵だなと感動しました。「富山打波川上流域白山神社のカツラの巨木」と書いておられますが、おそらく富山ではなくて福井の間違いではないかと思いますが、それはともかく、素敵な文章だと思いました。カツラの樹はどうしてこのような形で巨木になっていくのか。ご投稿の中には、次のような部分があります。

束としての樹幹を構成するそれぞれの幹は、新たに芽吹いて合体し、伸びてはまた太いものが枯れ、それを母体にまた新たなものが伸びる。古く朽ちた管としての幹を包み込むように全体が太くなる。

同時に、一つの幹が朽ちると、対応する根もまた朽ちて菌糸が分解してしっとりとしたスポンジ状のおが屑となり、そこに水を保ち、そこに周囲の管が細かい根を出して、空洞を包んで保とうとするかのように包み込む。その空洞は水の通り道となる、

こうして、朽ちた管は地上から土中深くに続く大きな水の浸透口となり、森全体を涵養する。

▪️調べてみると、このカツラの巨木は、「新日本名木100選」にも選ばれており、福井県では最大の幹周の巨樹とのことです。地上2.8mの所で18本の支幹に分れており、大枝は5本。立派ですね。

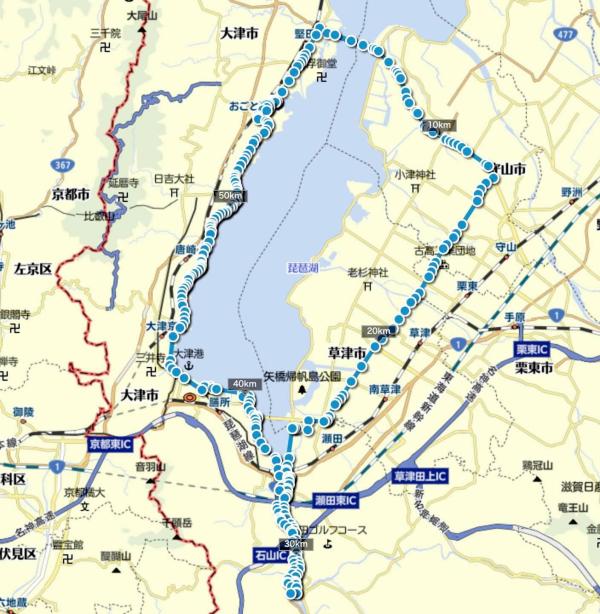

「びわ100」の練習「南湖1周55km」

▪️10月14・15日に開催される「びわ100」(びわ湖チャリティ100km歩行大会)出場を目指して、9月23日(土)・秋分の日、南湖を一周しました。瀬田川を少し下った南郷洗堰で折り返すコースです。トータルで55km程度でしょうか。今回は、時計回りで7:18に自宅をスタートしました。

▪️【1段目左】琵琶湖大橋から南湖を眺め、一日かけてこの南湖をたいらげることを心に誓いました。【1段目左】琵琶湖大橋を堅田から守山に向かって歩いている途中です。【1段目右】琵琶湖大橋を堅田から守山に向かって歩いている途中です。【2段目左】の写真は、琵琶湖大橋から琵琶湖の北湖の方面を撮ったものです。朝夕は気温が下がるようになり、空気もすんできました。沖島の背景に、湖北の伊吹山がはっきりと見えました。琵琶湖大橋を渡ったのち、守山市、栗東市、草津市を南に進みました。以下の通りです。

▪️8:30セブンイレブン琵琶湖大橋東口店。ここで小さなアンパンが4個入ったものと「爽健美茶」を購入。8:35スタート。早くも、腿に若干の違和感を感じてしまいました。9:20守山市洲本町交差点通過。10:14守山市にある立命館中学前を通過。10:37栗東市に入る。10:44草津市に入る。11:35草津川を渡離、ローソン 草津矢橋町店で休憩。その後、瀬田川まで出て【2段目右】、瀬田川沿いを南下。瀬田川の漕艇場では、「びわこペーロン」というイベントが開催されていましたが、見物するだの時間的余裕がなく、そのまま通過することにしました。13:00昼食をとるため、ファミリーレストラン「coco’s」に入る。大変混雑していて、昼食を終えて出発するのは13:56になってしまいました。折り返しの南郷洗堰が到着したのは、14:43になってしまいました。ここで自宅からだいたい31kmぐらいになります。この時点ではまだまだ元気でした。

▪️【3段目左】南郷洗堰には、資料館「水のめぐみ館アクア琵琶」という施設があります。その前で、「水色舎」(川づくり・まちづくりコンサルタント)を経営されている佐々木和之さんが、市民ボランティア活動の一環として、「洗堰レトロ」カフェを開業されていました。ここ国の施設なので有料の営業はできません。ということで、カンパ制です。私は、リンゴジュースを注文して、少しだけ佐々木さんと雑談をすることができました。いずれまた、佐々木さんとはきちんとお話をしたいです。さて、【3段目右】15時前だと思いますが(記録取れていません)、瀬田の洗堰を出発して、琵琶湖ホールに向かいました。途中、瀬田川では大学の漕艇部が練習をしていました【4段目左】。このような練習風景を眺めながら、15:46に瀬田の唐橋を通しました。【4段目右】瀬田川右岸を遡り琵琶湖に戻ってきました。比良山系まではっきり確認ができました。真っ昼間はさすがに暑かったわけですが、15時を過ぎると少しずす涼しさが戻ってきました。

▪️膳所公園を抜け、近江大橋の下をくぐると「由美浜」が広がっています【5段目左】。手前の浜に犬を散歩させている男性がおられます。その右、波打ち際に小さく写っている方がおられます。女性です。バケツを持って、ゴミはさみで打ち上げられたペットボトルを拾っておられます。戻ってこられたので、「ありがとうございます」とお声がけさせていただきました。その時に、少しだけお話をさせていただきました。お近くにお住まいなのだそうです。素敵なことですね〜。誰に頼まれるでもなし、目の前の浜に打ち上げられるゴミ(ペットボトル)、「なんとかしないと」と拾っておられるのです。この浜は公共のものですが、ご自身にとって大切な「自分の浜」でもあるのでしょう。その「自分の浜」を自分の家の中や庭を掃除することの延長線で、こうやって掃除をされているのでしょう。素敵だと思います。こういう方達がおられるから、社会はなんとか底が抜けずにすんでいるのですね。

▪️【5段目右】このあと、17:00にやっと「びわ湖ホール」に到着しました【5段目右】。この辺りで、自宅からの距離は42kmほどになります。まだ歩けましたが、かなり疲れました。と言いますか、筋肉痛ですね。疲れたので、「びわ湖ホール」の階段に座ってしまいました。これがいけませんでした。出発するのに少し時間をとってしまいました。

▪️17:05に「びわ湖ホール」を出発したものの、体力をかなり消耗させていたように思います。自宅までの距離は13kmほど。元気な時であれば、2時間半程度の距離。そうはいきませんでした。特に、最後の5kmが大変でした。「びわ湖ホール」から「びわ100」本番のゴールである「雄琴温泉観光公演」までが11kmです。本番ゴールに到着したのが19:54でした【6段目左】。19時半過ぎには到着したかったのですが、そうはいきませんでした。1kmが15分以上かかっています。疲れてスピードがガクンと落ちてしまいました。当日は、半袖と短パンで歩きましたが、汗をかいていましたので、気温が下がってきたて寒さを感じるようになり、そのことで体力を奪われてしまったように思います。しんどくて、途中、タクシーで帰ろうかと思ったくらいでしたが、なんとか自宅に20:25にたどり着きました。最後は、ゆっくり散歩をしているような感じのスピードです。

▪️「びわ100」(びわ湖チャリティー100km歩行大会)は、過去に4回100kmを完歩しています。2016年、2017年、2018年、2019年です。その時の練習での経験から、「練習で50km歩けたら、残りはなんとかなる」という変な自信がありましたが、ほんまになんとかなるんやろうか。めっちゃ、心配です。すでに書いたように、今回は短パンとTシャツだけで最後まで歩きました。本番は、マラソンをしていた時に使っていたランニング用のタイツで脚をサポートしようと思います。また、季節はさらに涼しくなっているはずなので、暑さ寒さを調整できるようします。それから、今回はお散歩用の小さなラジオを聴きながら歩きました。これでかなり気が紛れました。精神的な辛さが紛れました。感度よく受信できるKBS京都を聞いていましたが、途中からはFMにチェンジしました。

▪️【6段目右】【7段目左】【7段目右】万歩計の数値です。歩数は、「83074歩」。活動時間(休憩時間を除く)は、「739分」=12時間19分。消費したカロリーは「4930kcal」です。カロリーを相当消費しているので、午前中、コンビニで小さなアンパンが4つ入ったやつを買いました。途中で、少しずつ食べていきました。夕方は空腹を感じたのでカレーパンを買って食べました。ただし、自宅に戻ってシャワーを浴びている時、少し悪寒がしました。フルマラソンを走った後のような感じです。少し低血糖気味だったんだと思います。普段、血糖値を抑えるように食事をしています。だからアンパンなんて絶対に食べないのですが、こういうウォーキングの時は、考えながら糖を摂取しないといけませんね。農学部のスポーツ栄養学の先生に相談に乗ってもらえることになっています。

▪️「びわ100」までの残りの期間、短い距離で練習することになると思います。長くても20kmくらいかな。

サーバーリプレイスに伴うFlat Press のバージョンアップ

▪️社会学部のサーバーがリプレイスされます。以前にも投稿しましたが、このリプレイスを担当されている龍谷大学の情報メディアセンターの職員さんから、私のこの「ホームページ&ブログ」をリプレイスされたサーバーに移そうとしたところ、「ホームページ&ブログ」を動かしているCMS「FlatPress」のバージョンが古いため、うまくいかない…との連絡を受けました。いろいろ相談をしたところ、学外の業者さんにバージョンアップを委託できることになりました。もちろん費用については自己負担ではありますが、情報メディアセンターの皆様にご尽力いただき、なんとか新しいサーバーに移すことができるようになりそうです。

▪️月曜日までに、移した状況を確認してほしいとの連絡が入りました。その確認も、私のような情報弱者にはなかなか難しいことなのですが、少し頑張ってやってみようと思います。再び、この「ホームページ&ブログ」をご覧いただけるはずですが、もしうまくいかなかったら、しばらく更新が中断してしまうことになります。まあ、大丈夫だとは思うのですが…。もし、何かありましたら、しばらくお待ちくださるようお願いいたします。

後期の「地域エンパワねっと・大津中央」(社会共生実習)始まりました。

▪️金曜日の2限は「地域エンパワねっと」(社会共生実習)。写真1枚目は、地域(大津市中央学区)の子どもを対象とした団体「キッズクラブ」とのコラボを目指すチーム「リーラ」。写真2枚目は、高齢者、特に男性の高齢者を対象とした料理クラブの活動に自治連合会の有志と取り組むチーム「マリーゴールド」。いよいよ、後期の活動が始まります。前期では地域の皆さんと交流することの中で課題を発見しましたが、後期はその課題の解決・緩和を地域の皆さんと共に取り組みます。

▪️金曜日の2限は「地域エンパワねっと」(社会共生実習)。写真1枚目は、地域(大津市中央学区)の子どもを対象とした団体「キッズクラブ」とのコラボを目指すチーム「リーラ」。写真2枚目は、高齢者、特に男性の高齢者を対象とした料理クラブの活動に自治連合会の有志と取り組むチーム「マリーゴールド」。いよいよ、後期の活動が始まります。前期では地域の皆さんと交流することの中で課題を発見しましたが、後期はその課題の解決・緩和を地域の皆さんと共に取り組みます。

▪️チーム「リーラ」は、夏休みに開催された自治連合会の夏祭り(ものすごく盛り上がっていました)で、簡単なインタビューを繰り返しました。後期に向けて大きなヒントが得られたようです。チーム「マリーゴールド」は、先輩たちも取り組んできた活動なのですが、先輩たちが活動の中で気がついた残された課題をきちんと整理して、より発展した活動にしていけるようにはどうしたら良いのか、検討しています。読んでいる黄色い冊子は、「エンパワねっと」の報告書です。

▪️もう1枚の写真は、社会共生実習の別のプロジェクト「多文化共生のコミュニティ・デザイン~定住外国人にとって住みやすい日本になるには?~」です。京都の東九条を中心に活動しています。このプロジェクトと同じ教室です。指導は、川中大輔さんです。

▪️いよいよ後期の実習始まりました。

「びわぽいんと」と「MLGs」(マザーレイクゴールズ)との連携を目指して。

▪️今日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、事務局長の藤澤栄一さんと共に、朝から滋賀県庁の琵琶湖環境部を訪問しました。私どもが提案している「びわぽいんと」と「MLGs」(マザーレイクゴールズ)との連携の可能性について意見交換させていただくためです。いろいろ厳しいご指摘やご質問をいただきましたが、同時に、一定ご理解いただけたようではあり少し安心しました。引き続き、意見交換をさせていただけることになりました。いただいたチャンスを活かしていきます。私たちの「びわぽいんと」は、まだ、抽象的なコンセプトやICTの技術だけが先行している段階なので、琵琶湖の周りで実際に環境保全に関わっておられる人びとの目線や立場からのご意見を丁寧に受け止めながら、現実の社会的な文脈の上で鍛え直していかなければなりません。がんばります。

▪️今日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、事務局長の藤澤栄一さんと共に、朝から滋賀県庁の琵琶湖環境部を訪問しました。私どもが提案している「びわぽいんと」と「MLGs」(マザーレイクゴールズ)との連携の可能性について意見交換させていただくためです。いろいろ厳しいご指摘やご質問をいただきましたが、同時に、一定ご理解いただけたようではあり少し安心しました。引き続き、意見交換をさせていただけることになりました。いただいたチャンスを活かしていきます。私たちの「びわぽいんと」は、まだ、抽象的なコンセプトやICTの技術だけが先行している段階なので、琵琶湖の周りで実際に環境保全に関わっておられる人びとの目線や立場からのご意見を丁寧に受け止めながら、現実の社会的な文脈の上で鍛え直していかなければなりません。がんばります。

▪️午後は、大学の評議会にオンラインで出席します。少し時間があったので、ウルトラウォーキング(びわ100)のためのアンダーウェア(パンツですけど…)、京都のヨドバシカメラの中にある「石井スポーツ」で購入。まずは55kmの練習で試してみます。休憩や食事も含めると、12時間ほど歩くことになるので、いろいろ考え事をすることができます。また、ラジオを聴いたり、スマホで音楽を聴いたり、そうそう落語を聴いたりしながら歩くことにします。自分を誤魔化すための工夫です。

▪️帰宅途中、大学の情報メディアセンターから連絡がありました。大学の学部のサーバーに置いてある私のホームページやブログ、使っているCMSのバージョンが古く、リプレイスされた新しいザーバーの中でうまく動かないようになっていたのですが、丁寧に対応していただき、バージョンアップ作業が終わったので確認して欲しいとの連絡でした。助かりました。帰宅後、確認します。なんだかんだ、午前中の出来事を羅列してすみません。

▪️それから、それから。今日の出来事ではありませんが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」の看板がリニューアルされました。トップの写真です。これまでは、「利やん」なのに看板業者さんが間違って「利ちゃん」にしてしまい、亡くなったマスターが「ち」を力づくで剥がしていたのですが、これできちんとした看板になりました。お浄土におられるマスターの光山幸宏さんも納得されていると思います。個人的には大切なことなもので、書いておきます。

火曜日は「社会学基礎ゼミナール」と「日本の社会・文化B」

▪️昨日、火曜日は、1限が社会学科の担当している「基礎ゼミナール」でした。2回生の皆さんのためのゼミです。1回生の前期は「社会学入門演習」を履修しなければならないのですが、それから1年間は演習がありません。次の演習は3回生でゼミに所属する前、つまり2回生の後期に、この「社会学基礎ゼミナール」を履修することになります。私は、このようなカリキュラムのあり方にいつも疑問を持っているのですが、決まっていることなので仕方がありません。といっても、このようなカリキュラムは来年度入学した学生さんまで。2025年度からは、京都の深草キャンパスに移転します。2025年度に入学した学生さんたちからは新しいカリキュラムになります。

▪️さて、昨日は、余裕を持って通勤したはずなのですが、結構大変なことになりました。どういうわけか、瀬田キャンパスの最寄駅であるJR瀬田駅のバス停には、学生さんたちがいつもにも増して長い行列を作っていました。私自身は、授業開始には少し余裕を持って間に合いましたが、学生さんたちは苦労されたようです。京阪電車を利用する学生さんたちは、中書島から直通バスに乗る学生さんが多いのですが、昨日は、瀬田駅と同様にものすごく人数が多く、タクシーの振替があったそうです。それでも遅刻されました。何か、予想外のことが起きて、こんなことになったのでしょうね。というか、昨日は授業が始まった日なので、みんな真面目に出席しようとしたけど、バスの本数が足らなかった…いや、そんなことね。大学もバス会社も、いろいろお考えになった上でのバスのダイヤになっていると思うので。それはともかく、私自身は、来週以降は、自宅最寄駅から昨日よりも少し前の電車に乗ろうと反省しています。

▪️今年の後期、火曜日は1限の他に4限に授業があります。留学生を対象とした「日本の社会・文化B」という授業です。全員で22名程度のクラスですが、様々な国から来られています。中国、台湾が一番多く、その後は韓国。あとは、ベトナム、タイ、フィンランド、ドイツ、ベルギー、ウクライナから1名ずつ。昨日は、授業のガイダンスをした後、自己紹介をしてもらいました。自己紹介の後は、私からいくつかの質問をしました。日本語のレベルは様々ですが、なんとか授業は成立しそうです。なかには、夫は弁護士をしていて息子は大学生だけど、自分は奨学金をもらって半年だけ日本に留学することにしたという女性もおられました。家事をしなくて良いし、勉強に専念できて、自由を謳歌していると話されていました。

▪️この4限の「日本の社会・文化B」、瀬田キャンパスではなくて深草キャンパスで開講されています。瀬田キャンパスからはスクールバスで移動します。写真はそのスクールバスです。バスの側面には、「Less Me /More We」(あなただけの世界から、私たちを想う世界へ。)と大学からのメッセージが大きく掲げられています。素敵なバスではありますが、このバスでキャンパスを移動しなければなりません。そこがちょっと面倒なのですが、まあ仕方がありません。留学生のための授業を楽しもうと思います。

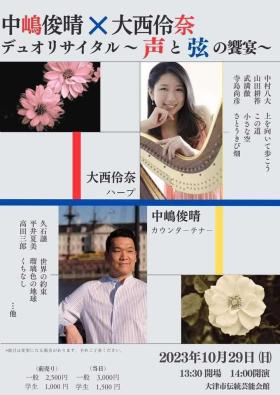

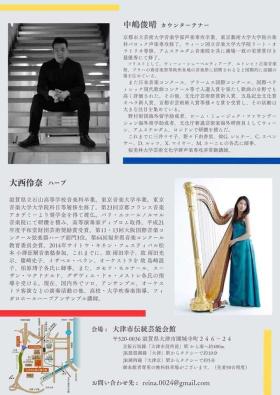

「中嶋俊晴✖️大西伶奈デュオリサイタル~声と弦の饗宴~」

▪️龍谷大学吹奏楽部で、ハープのご指導をお願いしている大西伶奈先生から、コンサートのご案内をいただきました。大西先生、ありがとうございました。カウンターテナーとハープの饗宴。クラシックの分野ではなく、今回はクラシックに関心がない皆様も、よくご存知の曲ばかりです。

▪️このコンサートの前日前日の28日(土)に、栃木県宇都宮市で開催される全日本吹奏楽コンクール大学の部に、龍谷大学吹奏楽部は出場します。最後から2番目、18:05からの演奏になりますので、おそらくはその日は宇都宮市に宿泊することになろうかと思います。私も吹奏楽部に同行します。関西に戻るのは翌日になりますが、あちらを何時頃に出発するのかまだはっきりしていません。13時半に間に合うようであれば、ぜひコンサートに行かせていただきたいと思います。