今年度最初の農作業・北船路米づくり研究会(その2)

■写真は、クリックすると大きくなります。

【1段目】

左:鍬の使い方のこ講習。

中:里芋の種芋を仕分ける。

右:種芋の芽の出る方はこちら…と説明を受ける。

【2段目】

左:メジャーで計測して穴をあける。

中:穴を堀、肥料を入れ、種芋を乗せ、土をかぶせる。

右:マルチシートをかぶせる。

【3段目】

左:仲良く昼食。

中:里芋畑、作業完了。

右:昨年植えた玉ねぎ。畑の除草。

【4段目】

左:棚田の畑からの琵琶湖。

中:限界田からの琵琶湖。感動!!

右:限界田の作業も。これから水をはり代掻き。

【5段目】

左:脇田案山子。3年目…。

中・右:棚田の一番上から琵琶湖の風景を楽しむ。

【6段目】

右:トラクターが引っぱる荷台に乗って移動。

中:琵琶湖湖岸。

右:指導農家宅で新3年生の歓迎会。

【7段目】

山科についたらお腹が減った! 駅前の中華料理店で餃子と唐揚げ。「北船路米づくり研究会」農作業後によく行くお店。

今年度最初の農作業・北船路米づくり研究会(その1)

■昨日は、今年度最初の「北船路米づくり研究会」の活動をおこないました。研究会の活動の本拠地である大津市八屋戸北船路の棚田での農作業です。今回から、脇田ゼミの新3年生も参加することになりました。新しい3年生は18名。昨日は、そのなかから8名が参加しました。そして、4年生が3名、さらにはこの春に卒業したOBも参加してくれました!!

■この農作業の中心は、里芋の種芋の植え付けでした。畝をつくり、穴をあけ、肥料を入れ、種芋を植えて、土をかぶせ。そして、マルチシートをかぶせる。そのような作業です。もちろんほとんどの学生にとってこのような農作業は初めてなのですが、指導農家のもとで無事に作業を終えることができました。秋には昨年の1.5倍の量の里芋を収穫できそうです。それらの里芋は、大津市内で毎月第三土曜日に開催している「北船路野菜市」で「龍大芋」として販売されます。また、、大津市内や京都市内の飲食店でも使っていただくことになっています。

■トップの写真は、来月、私たちが田植えをする、田んぼで撮ったものです。この田んぼは棚田の一番てっぺんにあり、山と隣接しています。ということで、うちの指導農家は限界田と呼んでいます。田んぼからの琵琶湖を一望する風景に、新3年生たちは驚きの声をあげていました。

新3年生ゼミ

■今日は、3年生ゼミの初回でした。今日、たまたま病欠の1人もあわせて全員で18名です。女学生が4名ですので、今年の3年ゼミは全体に男子に偏っています。初回ですので、事務的な連絡のあとは、各自で簡単な自己紹介をしてもらいました。1つめの特徴ですが、体育局所属の学生がいることです。サッカー部、少林寺拳法部、アメリカンフットボール部…。私のゼミでは珍しいことです。ぜひ部活と、卒論やゼミで行っている「北船路米づくり研究会」の活動を両立させてもらいたいと思います。2つめの特徴は、滋賀県の学生が多いということです。きちんと数えませんでしたが、半分以上が滋賀県の学生でした。これも珍しいことです。

■滋賀県出身の学生のなかには、彦根市を中心として伝承されているボードゲーム「カロム」ができるという学生が2名いました。嬉しいですね〜。私は毎ボードをもっているので、せび指導してもらいたいと思います。今日は、簡単な自己紹介だけでしたが、来週は、印象に残るパフォーマンスも交えて自己紹介をしてもらうことになっています。楽しみです。

■今日は、4年生ゼミの学生が2人やってきてくれました。そして「北船路米づくり研究会」の活動の説明をしてくれました。研究会の活動は、学生の自主性にもとづいて行われているので、私から強制的に参加させることはしていません。しかし、過去3年、先輩たちが築いてきた実績をぜひとも継承していってもらいたいと思います。そのなかで、自分のもっている人間力を鍛えてほしいと思います。今年の目玉である活動は、「地酒プロジェクト」。研究会の学生たちが開催したイベントがきっかけとなり、北船路の農家が生産する酒米を原料に、大津の中心市街地の酒蔵が新しい銘柄の地酒を製造することになりました。この新しい地酒をどのようにアピールしていくのか、新3年生の活躍が期待されます。頑張ってほしいな〜。

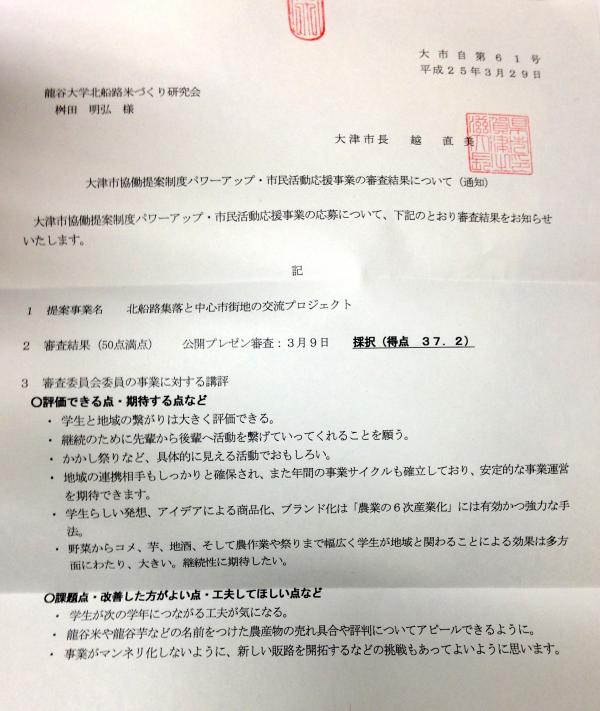

大津市パワーアツプ市民活動応援事業の審査結果について

■ゼミ活動の一環として行っている「北船路米づくり研究会」の代表・枡田くん宛に、大津市長の越直美さんから「大津市協働提案制度パワーアップ・市民活動応援事業の審査結果について」という通知が届きました。審査委員の皆さんからは、激励の講評をいただけたようです。採択の得点37.2点ですが、応募したたくさんの取り組みのなかでもかなり良い成績とのことです。審査委員会の皆様、ありがとうございました。

今年も大津市「パワーアップ・市民活動応援事業」に採択されました!!

■ゼミ活動の一環としておこなっている「北船路米づくり研究会」では、昨年、大津市の「パワーアップ・市民活動応援事業」【頑張ってみよう部門】に応募し、採択していただくことができました。この助成金のおかげで、昨年の9月には、街中と農村(北船路)との交流事業(「かかし祭」)を成功させることができました。今年も、引き続き研究会として応募することにしました。書類審査も無事通り、3月9日(土)、大津市浜大津にある「明日都浜大津」で審査会が開催され、学生たちがプレゼンテーションを行ってきました。今回は、ひとつ下の学年、すなわちこれから研究会をリードしていく学年のリーダーMくんとサブリーダーYくんがプレゼンテーションを行いました。

■プレゼンテーションの内容は、この2年間やってきた実績に加えて、今年新たに取り組む「地酒プロジェクト」(日本酒プロジェクト)をアピールするものでした。この2人、社会学部が取り組む「大津エンパワねっと」を履修したこともあり、また準備にも時間をかけたのでしょう、プレゼンテーションは安心して聞くことができるレベルに達していました。発表は朝9時50分からでしたが、採択結果は夕方に発表されたようで(私は、学生のプレゼンしか聞くことができませんでした…)。結果として、今年、応募したのは【学生部門】でした。リーダーのMくんの報告では、3つある部門全体をとおしても、かなり良い点数で採択されたとのことでした。おめでとう!! 学生たちにとって、審査委員の前でプレゼンテーションすることは、教育的にもとても良い経験になったと思います。

■プレゼンテーションの内容は、この2年間やってきた実績に加えて、今年新たに取り組む「地酒プロジェクト」(日本酒プロジェクト)をアピールするものでした。この2人、社会学部が取り組む「大津エンパワねっと」を履修したこともあり、また準備にも時間をかけたのでしょう、プレゼンテーションは安心して聞くことができるレベルに達していました。発表は朝9時50分からでしたが、採択結果は夕方に発表されたようで(私は、学生のプレゼンしか聞くことができませんでした…)。結果として、今年、応募したのは【学生部門】でした。リーダーのMくんの報告では、3つある部門全体をとおしても、かなり良い点数で採択されたとのことでした。おめでとう!! 学生たちにとって、審査委員の前でプレゼンテーションすることは、教育的にもとても良い経験になったと思います。

エフエム滋賀の取材

■今日は昼から、ゼミで行っている「北船眼路米づくり研究会」の活動に関して、地元のFM局「エフエム滋賀」が取材に来られました。「元気な『滋賀の農業』広め隊」という番組の取材です。毎週月・火曜日の12:50〜13:00に放送されています。番組のパーソナリティは、中野栄美子さん。レボーターは、東井宣俊さんと渡辺維子さん。今日の取材はレポーターのお2人にしていただきました。

■「北船路米づくり研究会」からは、3年生リーダーのM君とA君が取材に対応してくれました。上・左の写真ですが、渡辺さん(写真・右)のインタピューに一生懸命答えているM君とA君です。私は研究会の概要のような部分の説明をしましたが、M君とA君は学生らしくエエ感じの意見を述べてくれました。「へ〜!」と思ったのは、大学に入るまで野菜嫌いだったA君が、この研究会の活動で野菜の本当に美味しさに目覚めて野菜が食べられるようになった…ということでした。そうなんだ、A君!! 知らんかったな〜。

■「北船路米づくり研究会」からは、3年生リーダーのM君とA君が取材に対応してくれました。上・左の写真ですが、渡辺さん(写真・右)のインタピューに一生懸命答えているM君とA君です。私は研究会の概要のような部分の説明をしましたが、M君とA君は学生らしくエエ感じの意見を述べてくれました。「へ〜!」と思ったのは、大学に入るまで野菜嫌いだったA君が、この研究会の活動で野菜の本当に美味しさに目覚めて野菜が食べられるようになった…ということでした。そうなんだ、A君!! 知らんかったな〜。

■渡辺さんとは、以前にもお会いしています。このブログにしばしば登場する大津駅前の居酒屋「利やん」でお会いしたのです。大変可愛らしい雰囲気の方です(おじさん的発言ですが…)。そのときは、このような取材を受けるとは思ってもいませんでした。今日は、学生たちが考えていること、いろいろ聞き出していただき、ありがとうございました。

マザーレイク21計画学術フォーラム

■昨日は、滋賀県庁で「第1回マザーレイク21計画学術フォーラム」が開催され、私も委員として参加しました。この学術フォーラムは、これまでの「琵琶湖総合保全学術委員会」を改組したもので、琵琶湖と流域の状況を指標などを用いて整理・解説する役割をになっています。比喩的にいえば、琵琶湖の「定期健康診断」を行うということです。私は、「琵琶湖総合保全学術委員会」の委員として、「マザーレイク21計画(琵琶湖総合保全整備計画)」の第2期計画の計画づくりに参加しました。そのようなこともあったからでしょう、引き続き、学術フォーラムにも参加することになりました(第2期計画については、以下をご覧いただけれぱと思います)。

■昨日は、滋賀県庁で「第1回マザーレイク21計画学術フォーラム」が開催され、私も委員として参加しました。この学術フォーラムは、これまでの「琵琶湖総合保全学術委員会」を改組したもので、琵琶湖と流域の状況を指標などを用いて整理・解説する役割をになっています。比喩的にいえば、琵琶湖の「定期健康診断」を行うということです。私は、「琵琶湖総合保全学術委員会」の委員として、「マザーレイク21計画(琵琶湖総合保全整備計画)」の第2期計画の計画づくりに参加しました。そのようなこともあったからでしょう、引き続き、学術フォーラムにも参加することになりました(第2期計画については、以下をご覧いただけれぱと思います)。

■「マザーレイク21計画」の第2期における施策の実施方法は、「順応的管理」を基本原則としています。常に、PDCAサイクルのなかで計画のあり方がチェックされていく必要があります。琵琶湖の環境課題は常に変化していきます。その変化に対応したより適切な指標の選択が必要になります。誰が、何のために指標を選択するのか…。これは、大変大きな問題です。指標の選択の仕方は、環境問題のアジェンダセッティングと深く関わっていると思われるからです。

■この「学術フォーラム」とは別に、県内の市町、NPO、研究者、事業者が参加する「びわコミ会議」が設置されています。この「びわコミ会議」は、多様な主体が交流し、琵琶湖の現状や政策に関して評価・提言を行う「場」、マザーレイクフォーラムを運営しています。それに対して、学術フォーラムでは、学術的見地からの整理と解析を行うことになっています。しかし、個人的な見解からすれば、この2つのフォーラムはもっと有機的に連関すべきものと思われます。学術的ではあっても、琵琶湖全体を俯瞰する視点からは見えてこない問題、県民の生活や生業(なりわい)のリアルな現場のなかからしか見えてこない問題、そのような問題もこの学術フォーラムのなかで議論されるべきと考えています。

■私は、環境社会学・地域社会学を専攻していますから、どうしても社会関連の指標が気になります。特に、マザーレイク21計画の第2期では、「暮らしと湖の関わりの再生」という観点から、琵琶湖や流域と人びとの生活や生業(なりわり)との「つながり」に注目しています。しかし、このような「つながり」の状況を的確に把握できる、言い換えれば指標化できるデータが少ないという問題があります。ポイントとはずれたデータを指標にしても、意味がないばかりか、逆に様々な弊害を生み出すことになります。もし、指標化に適したデータがないのであれば、新たにそのようなデータを把握する取り組みを県庁内部の部局を横断して実施していく必要もあろうかと思います。

■細かなことを書きましたが、この「学術フォーラム」のあり方については、時間をかけて微修正していく必要があろうかと思います。

【追記】■少し説明を加えますと、PDCAサイクルのなかで、指標をより適切なものにしていく作業さえも、多様な主体の連携のなかで進めていく必要がある…ということでしょうか。あと私が気にしているのは、流域のもつ「階層性」や「文脈依存性」という問題です。これについては、『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』(和田英太郎 監修/谷内茂雄・脇田健一・原雄一・中野孝教・陀安一郎・田中拓弥 編,2009,京都大学学術出版会)のなかで論じていますが、いずれ、あらためてこのホームページでも関連記事をアップしたいと思います。

北船路米づくり研究会の研修&総会

■2月3日(日)の午前中は、職場のチームで出場した「大津市民駅伝」でした。そして午後からは「北船路米づくり研究会」の活動でした。この日は、一年間の「北船路米づくり研究会」の活動の総括、そして研修と研究会の総会が開催されました。会場は、北船路に隣接する南船路にある「BSCヨットスクール」をお借りしました。トップ写真は、そのヨットスクールから琵琶湖の風景です。

■研修と書きましたが、社会人になるための個々人の能力を、「北船路米づくり研究会」の具体的な活動のなかでどのように伸ばしていくのか…といったことをテーマに、ヨットスクールの井上校長と研究会の顧問である吹野藤代次さんからご講演をいただきました。言い換えれば、社会人前教員ですね。

■研修のあとは、研究会の総会に移りました。

【上段】左:総会を終えて今年の3月に卒業する4年生たちと集合写真。中:こちらは3年生も入っての集合写真。右:かえるおんな(なっつ。)。

【下団】左:タスキをかけているのが、現在の4年生リーダー。研究会の代表が右側の3年生リーダーに移ります。中:研究会顧問に、4年生が作成した手作り感満載のアルバムが贈られました。右:4年生がもうじき卒業ということで、そのお祝いもかねて、顧問が餅をついてくださいました。

○関連エントリー:「大津市民駅伝2013」

第16回「北船路野菜市」(環境こだわり農産物PR&食育イベント)

■先々週の土曜日、第三土曜日に大津市中心市街地にある丸屋町商店街・大津百町館前で第15回「北船路野菜市」を開催しましたが、先週末の土曜日にも引き続き「野菜市」を開催することになりました。

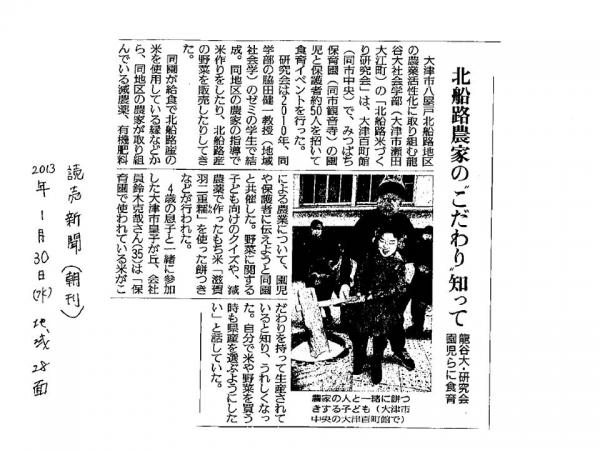

■研究会では、滋賀県農林水産部・食のブランド推進課の「環境こだわり農業連携PR事業」の事業を受託しています。その一環として、市内にある「みつばち保育園」で、園児と保護者の方たちを対象とした「環境こだわり農産物」&「食育」に関するイベントを開催する予定だったのですが、園児さんがインフルエンザに罹りイベントを中止することになりました。ただ、今回のイベントでは餅つきをする予定にしており、すでに準備もできていたことから、いつも「北船路野菜市」を開催している大津百町館前に会場を移動し、イベントを開催するとともに、北船路産の野菜を販売することにしたのでした。写真は、中日新聞の記事(滋賀版)です。2010年春に卒業したゼミのOBが送ってくれました。たまたま中日新聞を読んでいて気がついてくれたようです。ねTくん、ありがとうございます。「北船路米づくり研究会」の活動は、Tくんが卒業した翌月、2010年の4月から始まりましたから、びっくりしたでしょうね~。

■以下は、当日の様子を写した写真です。iPhone5で撮影していますが、ボケボケの写真ばかりです…。

写真1段目左:これから蒸し上げるもち米、中:読売新聞の取材を受ける3年生リーダーMくん、右:呼び込みをされる研究会顧問・指導農家のFさん。

写真2段目左:野菜市。普段よりは出荷量は少なめでした。中:百町館で始まったクイズ大会。右:クイズの司会をする3年生2人。YamくんとYasくん。

写真3段目左:餅をつく指導農家と北船路のKさん。中:餅つきを子どもたちが見守ります。右:つきあがった餅を丸めます。保育園児の皆さんにあわせて小さめ。

写真4段目左:きな粉餅をみんなでいただきました。中:2臼目をついている3年生Mさん。右:中日新聞の取材を受ける3年生リーダーMくん。

【追記】■学長室広報の担当者から、読売新聞の記事をPDFファイルで送っていただきました。記事のコピーをPDF化しているためでしょうか、写真は潰れています。しかし、記事は読めます。

「幸せの経済学」(ダイジェスト版)

■ブームになっている「幸せの経済学」。この映画で主張されていることのひとつは、グローバリゼーションに対抗するための「ローカリゼーション」を大切にしていくことです。簡単にいえば、生産地と消費地、生産者と消費者、人々と自然界の距離を縮めていくことになりますが、言い換えれば、巨大な資本主義のシステムから距離をとり、ローカルな地域に暮らす人びとが自らの力で扱うことのできる、マネジメントできる社会的仕組みを確保していくことでもあります。

■私のゼミでは、「北船路米づくり研究会」の活動に取り組んでいます。その活動は、月1回の野菜市や都市と農村の交流イベントの開催ということですが、地域の「食」の安心・安全を、生産者と消費者がともに支え合うようなローカルな食のシステムを地域内に構築していくための、モデル的な取り組みといえます。もちろん、ひとつのゼミでできることには限界があります。小さな活動でしかありません。しかし、学生のみなさんには、今述べたのような問題意識のもとで、研究会の活動を捉えてほしいと思います。