7年前の卒業式の時に

■2015年の3月20日は、卒業式でした。その日、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の5期生が集まりました。そしてみんなで記念の集合写真を撮りました。素敵な写真でしょう。

■当時、「大津エンパワねっと」は、2回生の後期(4セメスター)から3回生の前期(5セメスター)にかけて開講されていました。今は、2回生の前期と後期(3・4セメスター)なので、半年はやまっています。さらにその後、カリキュラムの改革の中で「大津エンパワねっと」は「社会共生実習」となりました。大津市内の中央学区と瀬田東学区で取り組まれている「大津エンパワねっと」は、「社会共生実習」というプログラムのひとつプロジェクトになりました。当時、2つあった社会福祉関連の学科を現在の現代福祉学科1つに統合し学生定員を削減することと、「大津エンパワねっと」を「社会共生実習」にしていくことが同時に行われました。この一連の変化に伴う諸々についてここでは説明することはできませんが、ひとつだけ。

■「大津エンパワねっと」の時代は、中央学区と瀬田東学区の2つの地域で、たくさんの学生グループが、それぞれ地域の皆さんとの交流の中で発見した課題に取り組んでいました。全体授業といっていましたが、たびたび全員が集まってグループワークにも取り組んでいました。そのような授業運営で、グループ同士で相互に学び合うことも多々ありました。異なるテーマに取り組みながらも、全体としては「自分たちはエンパワ生」という一体感があったのです。前期と後期の最後には、地域の皆さんをお招きして、年に2回報告会を開催し、地域の皆さんからご意見や有益なコメントをいただきました。これも非常に大切だったように思います。まあ、以上のような取り組みがあったからこそ、このような記念の集合写真をみんなで撮ることができたのです。

■今、「社会共生実習」には、このような一体感を感じることはありません。言い換えれば、同じ教育プログラムで学んだ仲間という意識が涵養されていません。それぞれの教員が指導する個別プロジェクトの枠の中に閉じてしまっています。もちろんグループ間のコミュニケーションもありません。このことについても、いろんな意見があるとは思います。もし指導する教員の意識が、自分のプロジェクトにだけに向いていれば、こういうことは面倒なことでしかありません。しかし、そのような実習は、誰のための、何のために取り組んでいるのか…ということになります。もしそういう方向にこの実習が進んでいくのならば、私個人は、よくない傾向だと思います。

■社会学部は2025年に瀬田キャンパスから、大学本部のある深草キャンパスに移転します。その移転に伴い、新しいカリキュラムが始まります。現在の「社会共生実習」は、新しいカリキュラムの中で重要な柱となります。現在、新しいカリキュラムの中で、この「社会共生実習」をどのようなものにしていくのか、どう位置づけるのか、その辺りのことについて若い教員の皆さんと議論をしています。「社会共生実習」の中にある、あるいは見えている課題にきちんと対応しながら、新しいカリキュラムを実現できればと思っています。うまくいけば良いなあと思っています。思いますというのは、私自身は、定年退職してしまうことから、新しいカリキュラムの中で3回生から始まる実習を担当することはできません。長らく地域連携型教育プログラムに関わってきましたが、その点が残念で仕方がありません。でもまあ、仕方がありませんね。こればっかりは。

■ただし、お世話になった地域の皆さんとは、学生が地域に入って活動する「大津エンパワねっと」から、地域の皆さん自身が活動する「大人エワパワねっと」にしていきましょうと話をしています。そういう点では、こちらもこれからが楽しみかな。うまくいったら良いなと思います。

松戸市の地域SNSが終了。

■千葉県松戸市の地域SNSである「ラブマツ」、とうとうサービスを終了されるそうです。

■かつて、地域SNSが全国の各地域で注目されていた時代がありました。私が最初に参加した地域SNSは、「おおつSNS」でした。大津市役所が運営していた地域SNSで、知り合った大津市役所の職員さんに強く勧誘されての参加でした。懐かしいですね。かなりヘビーユーザーだったと思います。ただ、運営が市役所からNPOに移管された段階で、参加することをやめました。確か、最初は、サービスを終了するということになっていたのかな。そのことで担当職員、あるいはかつて担当されているた方と、地域SNSでかなりやり合いました。相当変わった人でしたが、まだ市役所に勤務されているんですかね。

この「おおつSNS」と同時に参加していたのが、京阪奈地域のSNSでした。当時、私は奈良に暮らしていたので、比較的近くの地域SNSかと思いますが、あまりぴたっとしなかったこともあり、すぐに足が遠のいてしまいました。この京阪奈の地域SNSを通して知った地域SNSが、行ったこともない千葉県松戸市のSNS「ラブマツ」でした。

■松戸市に縁もゆかりもなかった私なのですが、「ラブマツ」の中での皆さんのコミュニケーションが楽しくて、はまってしまいました。ずいぶん、松戸の皆さんには丁寧に親切に交流していただきました。本当にお世話になりました。一度、「ラブマツ」のオフ会(「ラブマツ」ではオン会と言っておられましたが)にも参加しました。無茶苦茶歓待していただきました。大変懐かしい思い出です。「ラブマツ」にはいろんな思い出があります。例えば、確かこんなやり取りがSNSでありました。こういうやりとりを読んで、とっても素敵だなと思ったことを記憶しています。

Aさん「うちの子が帰ってこないんだけど」

Bさん「あっ、夕方、本屋にいたよ。本屋の椅子に座って本を読んでいたよ」

Cさん「その本屋、近くだから見てこようか」

しばらくして…

Aさん「息子帰ってきた。椅子に座ったまま寝てしまって、首を寝違えたらしい」

■「ラブマツ」では、SNS上だけでなく、たしか金曜日だったかな、晩に市内のいろんな場所で、都合のつく方達が食べ物や飲み物を持ち寄っておしゃべりする会が開催されていました。確か、ピクニックと言っておられたかな。これも素敵だなと思いました。匿名の人たちによるインターネット上の交流ではなくて、SNSで知り合った人たちが実際にコミュニケーションされることを大切にされていたんですね。

■ところが、その後、facebookが登場します。最初は何のことやらわからなかったのですが、ブログを通して知り合った建築家に「脇田さんのような人こそ、facebookをやるべきですよ」と言われて、「へー、そうなんだ」と思い、やり始めたのです。すると、寂しい話なのですが、そして普及し始めたfacebookの影響が強いと思うのですが、全国的に地域SNSがかつての勢いを失っていくようになりました。私自身も、地域SNSからfacebookの方に次第に重心を移していくことになりました。あれだけ松戸の皆さんに親切にしていただいたのに…。

■以下は、「ラブマツ」がサービスを終了させるとのお知らせです。仕方がないことだけど、どこかに寂しい気持ちがあります。今から思えば、「ラブマツ」には、facebookとは異なる、独特のコミュニケーションのモードがあったように思います。地域社会の人びとをつなぐ独特のモードがあったように思います。

振り返れば、当時のネット利用は匿名が当たり前という世の中でした。

ラブマツでは同じ地域に住む人同士の交流が出来る場を基本と考え、 知り合い同士の場に匿名は不要とし、本名と顔写真を登録してもらうと言うルールを守っていただき、こどもから大人まで安心して コミュニケーションできる場を提供させていただきました。

■「ラブマツ」を運営されていた榊原直哉さん、いろいろお世話くださった小川照美さん、SNSのメンバーの皆さん、本当にありがとうございました。

2021年度の卒業式

■今日は卒業式でした。式の後は学科ごとの教室で、私の方からゼミ生一人ひとりに卒業証書・学位記を手渡しました。残念ながらどうしても今日来ることができない人もおられましたが、写真に写っている皆さんには、直接、手渡すことができました。

■この学年の皆さん、ゼミに所属したとたんに新型コロナウイルスの感染拡大が始まり、ゼミをオンラインでおこなうことになりました。とはいえ、そのような厳しい状況のなかでも、感染拡大の隙間をみつけて頑張って調査を行い、卒業論文に取り組まれた方も多数おられました。そのことを、指導教員として誇りに思っています。残念なことは、1回もゼミの飲み会(昔の言い方だとコンパ)を開催することができなかったことです。本当に残念でした。ということで、コロナが収束したら、ぜひ同窓会を開催してください。できれば、私も呼んでください。そしてお仕事の話、いろいろ聞かせてください。

細口のポット

■昨日は帰宅時に、職場の最寄駅JR瀬田駅の近くにある、自家焙煎コーヒー&紅茶のお店「マウンテン瀬田」を訪れました。コロナ禍ということもあり、しばらくお店を閉めておられましたが、今日は開店していることを確認した上でやっと訪問できました。最近コーヒーのことを少しずつ勉強していることから、親切な店主さんにいろいろご教授いただきました。

■今日、ご教授いただいた上で購入したのは、まずは細口のポット。これまでは電気で沸かすケトルを使っていましたが、やはりコーヒーにはこういう細口のものが必要なんだそうです。もちろん、豆も購入しました。以前、こちらのお店でいただいたコスタリカのコーヒー豆です。飲んだ後に、鼻にふっと果物のような香りがするのです。もっとも、自宅でその味や香りが再現できるかどうか。美味しいコーヒーの淹れ方について説明したプリントもいただきました。いろいろ勉強です。お茶と同じようにコーヒーも奥が深いな。

年度末

■昨日は、朝から一仕事した後、税務署にむかい駆け込みで確定申告を済ませました。税務署で納付書を発行してもらい、そのまま銀行に行って税金を支払い、あっ、いやいや納付してですね、それから遅い昼食を済ませてからまた自宅に戻りました。税務署への行き帰り、そして遅い昼食を大津駅前の蕎麦屋さんでいただいたのですが、その蕎麦屋さんでも、ずっとウクライナ関連のニュースを見ていました。税務署に行く時も、ご近所のミモザを眺めながらウクライナの国旗を連想しました🇺🇦。ニュースに注目して、心配して、寄付をすることぐらいしかできないのですが。

■昨日は、朝から一仕事した後、税務署にむかい駆け込みで確定申告を済ませました。税務署で納付書を発行してもらい、そのまま銀行に行って税金を支払い、あっ、いやいや納付してですね、それから遅い昼食を済ませてからまた自宅に戻りました。税務署への行き帰り、そして遅い昼食を大津駅前の蕎麦屋さんでいただいたのですが、その蕎麦屋さんでも、ずっとウクライナ関連のニュースを見ていました。税務署に行く時も、ご近所のミモザを眺めながらウクライナの国旗を連想しました🇺🇦。ニュースに注目して、心配して、寄付をすることぐらいしかできないのですが。

■昨日は、自宅に戻ってからzoomで学校法人龍谷大学の評議員会に出席しました。コロナ感染のリスクがあることから、ここしばらくの評議員会はずっとオンラインで開催になっています。この学校法人の評議員、任期は2019年度から2021年度までの3年間ということでしたので、昨日が最後の評議員会になりました。

■4月からは、1年間だけですが、また学内の別の仕事に取り組むことになります。本日は、人事課の方から「4/1辞令交付式のご案内について」というメールが届きました。気持ちを新たにして、働くことにします。年度末ですね。まだまだ、締め切りのある仕事があります。頑張らないと…というか、楽しもうと思います。

ロシア国営テレビ放送中に「反戦」の訴え

■毎日、ロシア軍のウクライナへの侵攻に関する報道、Twitterからの情報に注目しています。多くの皆さんも心を痛めつつ注目されているのではないかと思います。そのような様々な報道や情報において、ウクライナの状況はもちろんのことですが、ロシア国内の反戦運動にも注目が集まっています。ロシア政府は、このような反戦運動を法律や警察によって抑え込もうとしているのですが、昨日の朝、Twitterを通してこのような動画をみてとても驚きました。

■すでに国内でも詳細に報道されています、簡単に説明すれば以下のとおりです。ロシア国営の看板ニュース番組「ブレーミャ」で、キャスターの後ろに、このテレビ局で編集担当者として働く職員であるマリーナ・オフシャンニコワさんが、「戦争反対 戦争をやめて。プロパガンダを信じないで。あなたはだまされている」と書いたボードを持って飛び込みました。その様子が、数秒間放送中に流れたのです。すぐに逮捕されたようですが、逮捕覚悟で、情報統制されているロシアの状況に風穴をあけようと果敢に実行されたということなのでしょう。特に、インターネットやSNSによって世界からの情報の入りにくい高齢者の皆さん、また国営テレビのニュースだけを頼りにされている方たちへに向けたものでしょう。どうしてこのようなことができたのか、放送局の中に、オフシャンニコワと同様に戦争に反対の考えを持った仲間の職員の方達がおられるのかどうか、その辺りも気になります。

■マリーナ・オフシャンニコワさんご自身、この反戦の訴えの前に、インターネット上にご自身の見解をアップされていました。この動画の中で、ロシアのジャーナリストとしてこれまでの自分自身の行為について厳しく反省されています。

■こちらには、その全文が掲載されています。 その一部だけを引用しておきます。

「残念ながら私は過去何年もの間、『第1チャンネル』でクレムリンのプロパガンダを広め、今はそれをとても恥じている。テレビ画面を通してうそを伝えることを許してきた自分を恥じている。ロシアの国民がだまされるのを許してきたことを恥じている。すべてが始まった2014年、クレムリンがナワリヌイ氏を毒殺しかけたとき、私たちは抗議集会に行かず、この非人間的な政権をただ黙って見ていた。そして今、世界中が私たちに背を向けている。」

■ここでオフシャンニコワさんが述べておられることは、ロシアに限った話ではないように思います。どの社会でも、彼女が指摘しているように、「ただ黙って見て」いるうちに、社会全体が悪い方向にじわじわと向かっていくのです(もちろん、何が悪いことなのか、人によって違うと思いますが…)。そして独裁者・権力者の頭の中の妄想・幻想の黒い渦のなに、その国の、そして、場合によっては世界の市井の人びとの人生が飲み込まれていくわけです。「ただ黙って見ていた」のは、ロシアの市民の皆さんだけではないように思います。

川口さんの投稿

■川口洋美さんは、今から15年ほど前、当時参加していた大きな研究プロジェクトでお世話になった方です。川口さんは、プロジェクトの秘書をされていました。仕事が遅い私は、いつも川口さんにご迷惑をおかけして叱られていました…。プロジェクトが終了した後、しばらく川口さんとは繋がりがなくなっていましたが、その後出会った時には、川口さんは中小企業診断士の資格を取得され、海外からの観光客に、半日から1日程度のツアーを提供する旅行会社の代表をされていました。「Tour de Lac」という会社です。川口さんをはじめとして、英語が堪能な帰国子女のママさんたちが、滋賀県内の地域社会を案内するツアー会社です。例えば、地域の農家とのつながりを作り、海外からの観光客が、農家と一種に家庭料理を作ったり、餅つきをしたり、レンタサイクルで地域の神社を訪ねたり…と、普通の旅行会社にはできないような、庶民の文化を学んだり生活体験できるような、海外からの観光客の皆さんにはとても興味深いツアーを提供されてきました。

■今回の投稿で、川口さんたちが驚くようなツアーを企画されていることを知りました。比叡山延暦寺の「大阿闍梨様と歩く回峰行の道ツアー」です。すごいですね。詳しくは、川口さんのfacebookへの投稿をお読みいただきたいのですが、「阿闍梨様の修行を限られた時間内にいかに興味深く説明するか、比叡山のウォーキングルートをどう魅力的に見せるかなど、今の混沌とした時代に人々が必要としているものを提供できるよう、志高い通訳さんたちと必死のパッチで取り組んで」こられたようです。このような提案に「やってみましょう」と笑顔で応じてくださった光永阿闍梨さんもすごいなあと思います。

夏原グラントの選考会

■昨日は暖かい日でした。でも曇天でした。におの浜からの風景です。琵琶湖の南湖と北湖の間に架かっている琵琶横浜大橋も見えません。こういう琵琶湖も、ちょっと幻想的な感じでなかなか良いなと思います。

■実は、昨日は朝から、におの浜にある「ピアザ淡海」で、平和堂財団「夏原グラント」一般助成の2年目のプレゼンテーションと選考会が開催されました。環境保全活動に取り組む団体へ助成を行うための選考会です。午前中8団体、午後も8団体、1団体あたり10分と短いプレゼンテーションですが、朝から夕方までしっかりお話を聞かせていただきました。2014年から選考をさせていただいていますが、いつも非常に勉強になります。プレゼンから「元気」をいただくこともあります。現場の「知恵」にハッとすることがあるからです。ありがとうございました。1枚目の写真は、選考委員の控室。これから選考会が始まる直前です。

冬眠から目覚めたクサガメ

■暦の「啓蟄」も過ぎ去り本当に暖かくなってきました。ということで、段ボールで囲んで暗くして冬眠しもらっていた亀たちにも、起きてもらうことにしました。

■うちは土の中ではなくて、水槽がわりに使っているコンテナの中に水をはり、その中で冬眠してもらっています。冬の間、新陳代謝を最大限落として、足・尻尾・頭を甲羅の中に引っ込めて、コンテナの水の中でじっとしています。一冬、水を換えていませんが、それほど汚れていません。冬眠している間は餌を食べませんし、排泄物も出ていないからでしょう。そのかわり、びっくりすることがありました。卵が1つ、コンテナの中に転がっていたのです。

■うちの3匹の亀は、一番小さいのが一郎、次に大きなのが二郎、一番大きいのが三郎と名前をつけています。生まれた時期は同じなんですが、一郎は病気がちで、餌を食べるのも下手くそ、あまり成長できていません。ということで、一郎が卵を産んだとは考えにくいわけです。おそらく二郎か三郎がメスなんですかね。一応、性別を確認したはずなんですが…。困りました、名前を変えないといけません。二郎と三郎、どっちがメスなんだろう。で、卵だけど、どうしたものかな〜。無精卵は腐っていくそうです…埋めるしかありませんね。

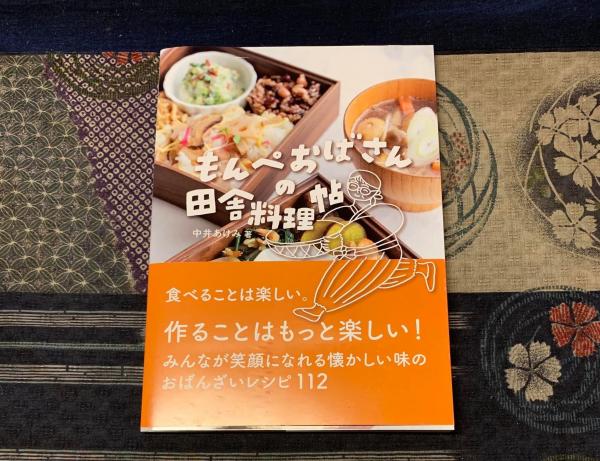

『もんぺおばさんの田舎料理帖』

■昨年の6月に訪問した「気まぐれ朝市」を主宰されている中井 あけみさんが、『もんぺおばさんの田舎料理帖』を出版されました。昨日、自宅に届きました。帯に「食べることは楽しい。作ることはもっと楽しい!」とあります。作ってみたくなります。調味料、郷土料理、野菜料理、主菜料理、塩糀料理、ご飯、甘味、パン、それからつながり飯(お友達のレシピ)と美味しそうなレシピが続きます。お料理の写真は、Kyoko Hashimotoさんという方です。柔らかい自然な光の中で、中井さんのお料理が素敵に浮かび上がってきます。最後は、もんぺおばさんの春夏秋冬。中井さんのお仲間との1年を通じての楽しい活動の様子がよくわかります。いいですね〜。出版社は能見社さん。長浜市の賤ヶ岳の麓にある「丘峰喫茶店」というお店の中にあるのかな。

■このことをfacebookで投稿したところ、中井さんご本人からコメントをいただきました。

ありがとうございます。。応援隊の皆さんのパワーがいっぱい詰まった本です。身近な材料で簡単に作れる物ばかり(野菜)ですのでぜひ料理の友にしていただければうれしいです。

■ そうなんです、中井さんには、中井さんのことを応援される方達、中井さんのファンの皆さんが大勢いらっしゃいます。その応援隊のパワーもすごいのですが、そのような応援隊の皆さんを惹きつける中井さんのパワーもすごいと思っています。

【関連投稿】■以下のタイトルにある「シスターフッド」が大切なキーワードかなと思います。

『気まぐれ朝市』とシスターフッド